【3895年】

沒有什麼比將事情了結更加讓人欣喜的了。

維特好不容易回到北境,平時跟著元帥的隊伍來回顯得非常容易,這次隨著貨運旅行,跨過結冰的崖壁和暴雪,他才知道其實旅途是這麼艱辛遙遠——或許是他在這個帝國里生活久了,就漸漸忘記艱辛困難是什麼樣的感覺。

維特跳下馬車,他還得要指示車隊到特定的門口卸貨,就算他現在想做的只是走進要塞的門,然後回到自己原本的工作崗位。

不知道主人現在好不好,維特在心裡想道,一邊撥掉肩上的雪,讓送貨的車繞到附近山壁上的倉庫那邊去,這個隊伍是第一次擔任補給運送的責任,之前的那個已經因為跟叛國者勾結而被懲罰了。不知道有沒有臨時的侍從——他也離開了好幾個月,想必主人會找個一人來代替自己的——聽說亞倫閣下到北邊來了,不知道有沒有出問題。

維特希望自己能再被接納,如果代替的人比自己更稱職,他是非常有可能再被丟棄的——或者賣掉,這得由主人決定了——他可不想再經歷那麼一次,幾個月前他被派遣去東邊蛇爵的領土上前還被告知是有任務要交給他,接著居然被對方告知自己已經成為交易的一部分,這種恐懼僅僅在他被偷渡者從礦場中劫走的那一瞬間感覺到過。

無論如何他很高興能夠回來。

維特確保補給到了正確的地點,才慢慢跟著士兵走回巢的大門,他很想跑,可是地上的雪阻止他的腳步,他小心地不踩到從地上長出的冰錐,沒人知道這些冰錐從何而來,但是它們環繞在整個山脈周圍,小的跟筍差不多,大的可以高於樓房。

“開門!”一個士兵在他身邊喚道,聲音差點被風雪掩蓋。

“那是誰?”瞭望台上的人回答。

“元帥的侍從。”士兵說完看了維特一眼,“還真是好久不見啊。”

維特點點頭,他平時很少跟士兵說話,士兵也很少跟自己講話,畢竟自己曾經是偷渡來的。厚重的要塞大門上的小門打開,擾亂一點點雪花,維特感覺一股暖意從裡面溢出,他的指尖有一點麻。

“進去吧。”士兵催促着,維特才發覺自己在門口發了呆,他邁開步子的時候有些遲疑,心裡面那充斥著的到底是激動還是緊張他也不知道。

他走進去的時候看了看四周,巢並沒有改變——當然是不會改變的,十幾年都沒有改變過,這幾個月也不例外,士兵和文書官匆忙走過,他身邊的士兵也加入忙碌的隊伍,維特知道自己也應該這樣。

“這種事情為什麼問我,你們這群做文書的能不能再有用一點。”他聽見罵聲就抬頭,元帥站在另一端的人群中,看起來像剛起床不久,身上只披著大衣。看來是沒有臨時的侍從,維特想,昨晚的夜襲不知道有沒受傷。“去,我要所有的文件今天中午前準備好,聽到了沒?”元帥面前那個人點了頭,就拿著手上的東西跑走。“真是的……”元帥不太高興地轉身,看了一眼維特。“回來了?不是昨天就該到了嗎?”

“風雪變大了。”維特回答,有些膽怯,他強迫自己深呼吸,“主人。”

元帥揮手示意讓維特過去,“記得就好。”他笑道,“站在那裡幹嘛?”

維特頓了頓,才開始往前,這時他才發覺自己有多麼高興自己能再次回到北境,他穿過來回走動的人,幾乎是小跑著。他一點都不在乎有一天自己或許得到一個身份,或許能跟王族平起平坐——無論那叛國者對他說過什麼他都不太在乎,現在他想的只有衣服有沒有好好折成方形,劍有沒有好好拿去保養,就算是有那麼一天,他想自己會拒絕的——一定。

維特伸手擁抱元帥,他聞到血的味道,還有一點點的橙花。有很多事情要處理,維特提醒自己,但他現在只是很高興,有點太高興了。元帥嘆了口氣,拍拍他的肩膀,卻不是責備的意思。“行行行,好了就去換衣服工作去,聽到了沒?”

【亞倫:簡直是惡魔的嘴臉=H=

伊恩:沒辦法也是為了維穩……】

【話說不能附圖得分開發好傷心】

【只是片段】

船駛進港口的時候才是清晨,外頭瀰漫著薄霧,就像其他所有沒下雨的早晨一般。

腓列門很少進入首都,先不說距離很遙遠,再者他也沒什麼理由要進入首都——通常這都是由盧恩出面辦理的事項。但腓列門還是很喜歡首都的,畢竟是帝國的中心,光是治安就比十四城好上不知道多少。他從沒有踏進過第三道城門,盧恩說城堡是個很漂亮的地方,跟獸穴不一樣的漂亮,腓列門也沒有在意過。

城門關閉著,只開放兩邊的小門,而那門前站了小小的隊伍,等待士兵放行。

“還是一樣嚴格啊。”盧恩小聲地說,就算語氣聽起來平靜,腓列門也知道他是不耐煩了。

“待會還有兩道門。”腓列門回答。

“啊——”對方嘆了口氣,將下巴靠在腓列門肩上,“也只有首都敢這樣怠慢了,要是在家裡那些大人們不要氣死。”

腓列門沒有回答,只是靜靜地等。霧隨著日昇散去,變成細細的落雨,浸染白色的城鎮,卻沒有人撐傘,他們都習慣了不間斷的雨天。

“我說……”盧恩再次開口的時候他們已經在城門口,將入城的許可遞給士兵,那穿著白色制服的人抬頭看他們一眼,有些複雜的眼神,隨後側了側身放他們進城。“我說待會我去城堡你要做什麼?”

他們向左轉,坐上巡城的馬車。

“不知道,可能去拜訪幾個人。”

“是嗎?”盧恩微笑,“真的不跟我一起?”

“不了,只有你是貴族,我可不是。”

馬車駛過街道,第二道城門在遠處難以看清,但實際上是比第一道城門高上一截,那門前站著的便不再是門口那樣的警衛,而是真正的士兵,入城許可也不再有用了,必須要有權人的親筆或者其他身份的證明。年輕的士兵看見盧恩向他點了點頭。

“早安,閣下。”他說,“是要進城堡嗎?”

“是的。”盧恩笑著回答,雖然也是為了掩蓋煩躁的虛假的笑,“這是跟我一起的。”然後他指了指腓列門。

士兵停頓,接過腓列門的文件,又低頭檢查了一下手上的名單,“先生也要進城堡嗎?”

“沒有,我在間城區拜訪幾個人。”

“請進。”士兵說,揮手讓其他士兵開門。

“真是麻煩。”盧恩說,將手套脫下遞給腓列門,“那我先走了,進城堡要搜身,這個給你保管吧。”他走了兩步,又回頭,“不用想我了,晚上見。”

等盧恩離開,腓列門望了望四周,思忖着接下來該先去哪裡,一邊戴上盧恩的手套,白色的皮革有著一股薄荷的氣味,令他皺起眉頭。都警告過多少次了,他在心裡說道,但知道盧恩是不可能聽進去的。

現在他的口袋裡有兩封信,有時候獸穴的大人們不想要通過一般途徑送信就會拖給他,這兩封信一封要往紅屋,一封要去外城區的貴族處——但那晚上再送就可以了。他隨手抓來一個在街上遊走的刑訊官,詢問紅屋的位置,對方大致指了一下,建議他從地牢走會比較簡單。

腓列門拒絕了,他總是比較願意走正門。

他整理下大衣,抖去一些小水珠,首都是個不會太冷的地方,但是雨帶著寒氣下落,比雪更可怕。

新進的士兵繞城跑步,經過腓列門身邊,他身後就是訓練場——對他來說都並不重要,他不是士兵,手下管理的也都不是士兵——就算有時候他覺得如果把保安和人事一起交給自己會是更便利的做法。

可是就如帝國,手握軍權的人就有資格說話,而他倆之中只有盧恩是貴族。

間城區很大——或者應該說,很寬——這是全帝國最大的軍營和最大的地牢,在腓列門到達紅屋的時候地上已經見不到拖長的影子,雨點也隨著變大,令他不得戴上帽子,他覺得如果生活在這種地方會是個不差於獸穴的選擇。首都是個美的城市,這是一點都不可否認的,整齊劃一,潔白乾淨,就算已經存在了千年——腓列門看過整套歷史,至少是關於現在王族的歷史,其他的十一個在統一的時候幾乎被抹滅了。

他眼前的紅色房屋在白色的城市中略顯突兀,兩層樓的建築並不大,從一百多年前就存在於間城區,本來該有四棟的,但是幾年前一組紅衣被處置,陛下決定直接砍去那兩個名額。腓列門伸手敲門。

門被推開一個縫,裡頭的人似乎有些困惑。

“請問亞倫閣下在嗎?”腓列門問,稍稍退後一步“我帶來從北邊來的信件。”

那人又將門推開一點,他看見他穿著文書官的白色制服。“他出城了。”

“出城?”腓列門不知道這個人還會出城,但如果是去了北邊那自己也得盡快回去。“是去巢嗎?”

“不是,他家裡似乎有人結婚了。”對方回答,“信就交給我吧,過幾天我會轉交給他。”

他將信遞給裡面的人,然後禮貌性地點點頭,“麻煩了。那麼我先告辭。”

“再見。”那人說著關上門。

或許又是個新人。腓列門對自己說,他見過的文書官也是不少,而剛才那人也太年輕了一點。他轉過一個路口,這次是朝著來程的另一個方向,趁還早還是先去東城的貴族去一趟,省得晚上盧恩要抱怨。越來越多人和腓列門打招呼,都是地牢的人們,上一次腓列門拜訪認識很多刑訊官,不知道為什麼地牢的人要比地面上的人還要好客許多。

他記得每一個跟他打招呼的人——這是他工作習得的技能之一,便是記得許多人的臉,可是他並沒有把人太放在心上,畢竟都是一面之緣。腓列門緩緩走下通往地牢的門,經過窄長的階梯,那個通道只被火把點亮,灰黑的石壁長了青苔,跟地面上彷若不同的世界。

人們都說,地牢是首都的反面,要是將整個地方提起來,會看得見兩座城市。

腓列門有些無心地走在地牢中心,那是一個由很多層組成的倒錐形空洞,牆上的門不是鐵欄門,而是實心的金屬門,哀嚎聲迴盪在之中。腓列門不會說他喜歡這種地方,但是這讓他想起在黑市裡面關商品的小房間,其實他現在也在做差不多的事情,不乖的人會遭到鞭打或者禁閉。

腓列門習慣了,他說過他再也不會介意手上沾了血——他就會說到做到。

他回過神是因為看見一個人,是熟悉的身影——儘管也只是見過一次而已——首都的劊子手尼路,他停下腳步等對方緩緩走來,有些不太穩的樣子,濁白的雙眼沒有任何聚焦。盧恩少了一隻眼睛已經有保持平衡的問題,腓列門從來沒有辦法想像一個盲人如何生活。

更何況要成為劊子手。

“你好,尼路。”腓列門小聲地說。

尼路愣了一會,側側頭似乎在尋找聲音的來源和思考是誰在跟自己打招呼。在腓列門的印象裡尼路是個值得尊重的人,在各地的處刑人之中都有點名聲,一般人對他的評價都很好——這在處刑人之中是很少見的。

可是在犯人之中卻是褒貶不一。有些人說他是難得懷有慈悲的劊子手。

有些人說他偽善至極。

腓列門對此不會多做評論。

“請問是誰?”尼路問道。

“北境的腓列門。”他回答。

對方聽完後臉上有了興奮的神情,“啊,好久不見。”他說,“你怎麼來了呢?”

“有些事情要辦。”

“是嗎?你要去哪裡嗎?”

“東城。”

“我正好也要去附近,”尼路伸出手,深棕色的皮手套上有乾掉的血跡,“我帶你去吧?”

腓列門覺得被一個盲人帶著走很奇怪,但是他沒有拒絕,就算地牢是捷徑,不熟悉的人很容易就迷失在裡面。他走在年輕的劊子手身邊,後者的手指撫摸過牆上的門和門牌來確認位置。

走了一會,他們轉進其中一條走廊,尼路才又開口。

“有些事情我可以問你嗎?”他問,“上次沒來得及問。”

腓列門大概知道尼路會問自己問題,他跟其他的處刑人有那麼一點點不同——就是那麼一點點不同令他困惑了——腓列門自己也有過這樣的困惑,他看得出來,當然看得出來。

“當然,請說。”

“哥哥說……哥哥說你扳倒了黑市。”

“是,我曾經被買到裡面去。”

“但是你現在是個人販。”尼路眨了眨眼,語氣中有一點激動,“為什麼?”

腓列門聳聳肩,但隨後想起來對方看不見。“沒有為什麼,我有我應盡的責任。”

“我不明白,你是個受害者。”

“的確是。”腓列門說,“但是有些東西必須被保護。”

“可是不一定是你,那是你強加給自己的責任,不是嗎?”說著他們又轉進另一條走廊,這條走廊關滿了囚犯,有些怒吼着試圖搖動鐵欄,另一些已經奄奄一息。“你做着跟那些人一樣的事情,那一切的意義又在哪裡呢?”

“對,但是是合法的。”他回答,“而且我的工作是保證手下的人都很安全而且不受傷害。”

“仍然是一樣的啊……”尼路說,“受害者不是應該致力於不讓其他人遭遇一樣的事嗎?我猜想你會決定扳倒黑市是因為你不喜歡它,但是其他人……他們一定也不喜歡強迫被賣到別的地方去。”

腓列門看了一眼尼路,這樣攤看來檢視後他發現其實他們的境遇尤其相似。

“有能力的人不是該擔起改變的責任嗎?”

“那也是你強加給自己的。”他說,這時尼路回頭了。

“是嗎?”

“是。”

“你知道嗎?”尼路停頓,放小音量,只有他們兩個人可以聽清,或許還有身邊的犯人,但那並不重要,都是將死的人了。“我曾經差一點死去,我並不喜歡那種感覺,但是現在我不斷地送人上死刑台,就算是無辜的人也一樣。”他再次眨眨眼睛,“我知道上面的人的所作所為,我想你也一樣。你……會恨他們嗎?”

“並不會。”腓列門回答,非常簡單堅決。“就算底下藏滿污點,但是了解到這都是必不可少的部分,就結果來說,只要帝國安穩平和,他們就仍然是可以被原諒的。”

尼路將目光移向地板,腳步比剛才慢了許多。

“說實話。”他非常小聲地說,“我很害怕,腓列門,因為我也是這麼想的。”

接著便是沉默,尼路沒有再說一句話,直到他們到達東城的處刑台之下,腓列門幫尼路爬上樓梯,上頭是一個沒有比較大的空間,堆滿了器具,牆上掛著制服,外面聽起來是聚集了人,嘈雜的人聲似乎在期待著什麼發生。

“我就只走到這裡了。”尼路這次說話時帶著微笑,“再見,腓列門,很高興能跟你說話。”

腓列門跟劊子手道別,然後就走出處刑台,穿過圍繞的人群後他回頭看,台上已經架好了讓犯人躺下的台子,這就是人們在等待的東西——一次處刑。

腓列門並沒有決定留下,他繼續去完成他的使命,走向那看起來比其他城區更加高貴優雅的東城,那是貴族聚集居住的地方,能夠進入首都的貴族大多是最有權勢的一群,就連氣氛都跟別處不同。幾輛有著精緻花紋和雕刻的馬車從他身邊駛過,他拿出口袋裡的信封,向路邊的經過的車夫詢問目的地的方向。

【3885年】

維特將所有的馬俱都擦拭乾淨,他已經在這個要塞里面住了半個月,這裡住著的都是些士兵,他們幾乎天天都外出去捕殺入侵者和偷渡者——跟自己一樣的人們。

維特並不能被算成一個人,他沒有身份,頂多是個東西——周圍的人也只把他當作一個東西。

可是維特不在乎,他已經習慣了,從出生在礦場的一刻自己的身份就已經入定如此,他現在只能感謝自己沒有被殺死,十二年來他第一次穿上乾淨的衣服,第一次吃飽,第一次有床可以睡。

這些人對自己已經太好了。

維特小心地將沉重的長劍搬到架子上放置好,太高了他掂起腳才勉強夠着,他肩上的瘀青仍舊隱隱作痛。

“喂!偷渡的!還活著嗎?”

維特倏地回頭,差點撞到架子,慌忙之中才好險穩住,他認得這個聲音的,那是當時在雪原上將他從人販的馬車上鬆綁的騎士,年輕的臉看起來並不比維特大多少歲,卻有著比其他士兵更懾人的氣勢,在見過了這帝國的元帥後,維特才知道當時的騎士便是元帥的兒子——王子,或者這樣稱呼。

此時他並不明白為什麼帝國的王子要來馬厩找自己——可能是自己犯了什麼錯,或者像其他人一樣只是想找自己麻煩取樂。

不管是什麼。

“是,大人有何吩咐?”維特低著頭,目光擺在那雙白色的靴尖上,他的話音在顫抖,小到幾乎聽不見。

“不要這麼畏畏縮縮的。”對方不高興地說道,一把拉著維特的頭髮強迫他抬頭看自己,“一副沒用的樣子可不能留在這裡。”那淺綠色的眼睛比什麼都高傲。

“算了,跟你講也沒有用。”王子說,才把維特放下,“你——叫什麼名字?不會連個名字都沒有吧?”

“維特……”

“轉身。”

他聽見這個命令的時候愣了一下,但還是乖乖地照做,下一秒王子就掀起了他的襯衫,露出背後的烙印。維特被突如其來的舉動嚇了一跳,慌忙地想要將後背藏起,可是對方只是笑。

“跟我們這裡用的格式很像嘛。”王子說,“雖然我們這裡已經很少用奴隸了,但你沒有身份呢,照理來說還得再烙一個,你說這次烙哪裡好?我讓你選。”

維特抿抿嘴,並沒有回話,他不記得烙印,似乎是出生就在他身上的東西,他知道自己不該感到恥辱——畢竟自己是個連自尊都不配擁有的東西。可是為什麼此刻他卻這麼想要躲起來不被看見?

王子在他背後祛了一聲。

“這樣沒出息,以後永遠都只會是一個隨手可丟的廢物。”這一次開口,便不是方才的調戲,而是滿滿的不快和惱怒,這讓維特想起了從前的工頭,接下來給他的估計就是鞭子或者拳腳。沒關係,維特會對自己說,過了就好了。“倒是回話啊!”隨後一巴掌就拍在維特後腦上,令他差點失去重心。

“是,大人……”維特回答。

“我還期望著自己撿回來一個有用的東西,看來是我太高估你們這種人了。”維特感覺到有東西在頂自己的后腰,於是回身去面對王子,才看見他手上握著烙印用的模具,上面排好文字,“我東西都準備好了,看到沒?沒想到是個這麼沒用的,那我還烙什麼?直接殺了還比較簡單。”

維特並不想死,他撐過了一切,就是為了活著。

不管遭遇了什麼都沒關係,只要自己還能繼續活下去。

當他意識到的時候,發覺自己已經跪在地上低聲哀求。“請不要殺我,”他這樣說,“我願意做任何事……”

對方一抬腳,就將維特踢倒,他感覺鐵烙的模子敲擊在他身上,就算他缩起來,也還是不斷擊打他的背部。就像在礦產的生活,維特在心裡說道,你知道的,這種感覺。

“那就證明給我看啊!”王子立在他上方大聲斥責,“給我個理由不殺你!聽到了沒有?給我看看你的意志,你的尊嚴啊!”

維特嘗到了口中的血腥味。

“難道這就是能滿足你的生活?任人擺佈,受盡欺辱?”王子沒有任何停手的跡象,反而更加用力,“不是要我不殺嗎?倒是想辦法不要死啊!”

鐵棍敲在維特的手腕上,他覺得自己的骨頭都要斷裂,但隨之而來的卻是恐懼——他阻擋了,他竟然阻擋了,如此忤逆的舉動要是在從前這便是跟死了沒有任何區別。

維特的每一個思緒都在責罵他的愚蠢。

王子看著維特,那樣的眼神帶來的壓迫幾乎能讓他崩潰。

可是下一刻王子卻揚起嘴角,手中的模具離開地上一臉困惑和害怕的維特。“這不是可以的嗎?”他用腳尖推了推維特,“起來。回答我剛剛的問題。”

維特全身都因為剛才的責打而疼痛,但還是支撐著自己站起來,他不知道現在是如何,更不知道這個人是否只是想要開一個殘忍的玩笑。“我……”他戰戰兢兢地回答,“這樣的生活對我來說已經很令人滿足了……”

王子抬起一邊眉毛,“真的?你是認真的?”

維特點頭。

對方無奈地嘆氣,揉了揉額角,“你……真是沒救了。這樣吧,”他說,“你以後就跟我做事,聽見沒?”

維特聽見了,可是他並不明白,他只確信這不解全部都寫在自己的臉上。他的目光跟隨著王子繞過馬厩的柱子到另一頭的爐火邊,王子將手裡的模具放進火裡,直到有字的那一端發出紅光,才回頭招維特過去——維特乖乖地照做,就算知道迎接自己的是什麼。王子的手拉住維特的右臂,力道之大手指能陷進幾乎只剩骨頭的手臂,那燒紅了的鐵就在維特的眼前被按壓在皮膚上,鼻子裡聞到一股燒灼的氣味。

維特放聲尖叫。

“閉嘴,這一點根本沒什麼。”王子不耐煩地取下模具,扯下一塊皮膚,留下焦黑的傷口,另一隻手還捏著維特,而空閒的手再一次拍在他的頭上,“叫你閉嘴!”

被這一拍維特才回過神,他極力閉著嘴不發出聲音,可是眼淚還是不斷落下。王子從口袋裡取出藥和繃帶為他包紮,手法雖然粗糙但是非常熟練。

“好了。”王子最後說,“居然弄得這麼麻煩……”他放手,“你以後只認我做主人,知道嗎?這個帝國啊——總有一天全都會是我的。”他笑,也是比什麼都高傲,“倒時候你就會知道什麼叫做令人滿意的生活。”

【3894年】

斐契走上鐘塔的樓梯,他好久沒有走到這裡來了,也不知道該說懷念還是不懷念。他推開頂端的小木門,那個巨大的鐘和齒輪就在他面前擋住對面窗口的光,他緩緩地繞過障礙物,坐在窗原的人似乎嚇了一跳,立刻回頭,才放下心。

“怎麼在這裡啊,很危險的。”斐契說,“掉下去就完了。”

“如果我就這樣死了,你們才會是最高興的吧?”基里爾微笑,調整了一下坐著的姿勢,“傷勢還好嗎?”

斐契點頭,坐上窗台,他幾天前被抓去地牢,那些處刑人還很開心地去關他的牢房裡面轉了幾圈,要不是基里爾來,他現在估計已經在被扔進焚化爐的路上。真是不甘心,他在心裡說,明明就是敵人。

“謝謝。”斐契說,看著基里爾的左手,也是纏著繃帶,這個傻瓜,居然就這樣空手往帶刺的鐵索上面抓,整個地牢中心都快被嚇出病來了。“你呢?給我看看。”接著他握起基里爾的手小心地檢視,看對方的反應,似乎沒有稍早看起來的那麼嚴重。“讓陛下受傷了,現在整個地牢都會恨死我。”

說得好像他們以前不恨一樣……

“沒關係,再過不久你就能回去了。”基里爾回答,抽回手,抱住自己的膝蓋,側著頭,望向底下的城市,今夜並未下雨。午夜的首都大多都熄了等,西城尤其無光,而東城相較之下卻很明亮,城堡腳下的間城區還能見士兵在巡邏,就算早已進入宵禁時段,首都的宵禁比其他地區長,也更加嚴格,城門都緊閉了,沒有人能出入。

斐契並沒有看著城市,而是將目光放在面前的人身上,這個帝國的王。

仁慈的王,人們都這麼稱呼他,斐契卻要在這個形容詞後面提上疑問,仁慈嗎?還是只是殘忍的一面呢……

那淌滴在自己身上的血和平靜的眼神,彷彿一邊在說:我還是在乎的。

另一邊卻在說:你能活著,是我允許。

基里爾閉上眼,“我想厄裡西斯進城了。”

“那我該走……”斐契正要起身,他不知道這人怎麼突然這樣說,但他現在最不想看到就是厄里斯,隨後卻被基里爾抬手制止。

“沒關係,他走不到這裡。”他說,“但你這幾天要小心一點。”

斐契笑,“我可不打算待幾天。”

“是嗎……”基里爾小聲地回答,似乎有些失落。

斐契也跟著沉默了,他不確定自己該說什麼比較好,這不是一個容易取悅的人,也不是一個容易被激怒的人——反而是這樣才難以相處,斐契還在努力地搞清楚這失落從何而來。

“真好。”過了很久基里爾才又開口,這次帶著微笑——溫暖的笑,“有這麼大的家。”

“明明就麻煩的要死。”斐契回答,“你還敢說我?你的哥哥和妹妹們呢?你們還有血緣關係。”

“他們……”基里爾這時仍舊在微笑,“我們一年前還想盡辦法要殺死對方。”

也是,我忘了。斐契有些後悔他說了這些話,王位的爭奪雖然沒有在表面上看起來很激烈,但是腥風血雨終究無可避免——前國王和斐契自己的父親都成為了犧牲品。有時候斐契會害怕,他沒有任何理由感到害怕——因為沒有一點證據可以支撐這背後的原因——可是他有時候會想,基里爾所操控的,比他現在知道的還要多。

他不確定,也不想確定。

基里爾突然抬頭,像是忽然想起什麼事情一般,“斐契。”他說,“加入我好不好?”

斐契愣了一下。他很想,斐契會這樣說,但他不行,有些基里爾堅守的東西他至死無法認同——他沒法為這種人做事。“對不起……你知道這是不可能的。”

“是嗎。”基里爾點點頭,跳下窗台是想要回去了,他走了幾步,然後回頭,還是那樣的微笑,“下次記得稱呼我陛下。”

【來自肖恩無情的嘲笑】

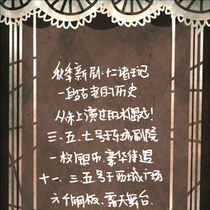

她帶著那張票來到東城的劇院,她從未想到自己有一天可以在這裡觀賞表演,東城是貴族的區域。她坐上柔軟的座椅,這個小型包廂裡除了自己以外只有一個人。這很奇怪,她對自己說,但是想到那是工匠的票,又似乎不那麼奇怪了。深紅色充斥著每一個角落——所有座椅、天花板和地毯,還有牆和舞台前的布幕。那顏色莫名的令人恐懼,上面印著白色的標誌,跟那些在士兵的制服上、城牆頂端、街角牆上的公告上的標誌一樣。

燈光暗下來,她看著那些已經熟悉的人偶演著她已經熟悉的劇本,直到最後一個故事,她傾身,讓自己能夠看得更清楚。第一個上台的人偶披著跟布幕和整個空間一樣的深紅色長袍,有著牙白色的頭髮和淺綠的幾乎無色的眼眸,還有軍人的神態和舉止,它鞠躬,最後一個故事便開始。

第十二個王的故事:

就在這個城所在的地方,那時的國王有許多敵人,但是他的國家仍舊固若金湯。國王曾經是一個軍人,於是他以軍隊的規範統治他的國。國王有一個兒子,他的兒子跟他很不同。國王看他兒子溫順軟弱,就覺得他無法接替他的位置,於是他心裡打算將王位傳給別的人。

國王這樣跟王子說,但是王子沒有生氣,他回答,只要是父王的決定我都會聽從。

但國王的臣子卻說,小心啊,陛下,你的兒子覬覦你的權杖。

國王覺得不可能,於是將他們的話當作玩笑。

有一年,南方的侯爵開始壯大兵力,擴張領土,並且擅自立法,國王非常憤怒,他一直都憎惡那個侯爵,於是暗中決定出征,收回那塊土地。除了國王最信任的軍官和王子以外,他不打算將計劃告訴任何人,並且他決定親自領軍,讓其他的貴族都知道國王不可忤逆。

國王騎上馬,身後是他的軍隊,他帶了並不多的士兵,但他相信自己可以輕易取勝。王子來到門口送別,他親吻國王的手,他說,祝福父王凱旋歸來。

軍隊進入南方侯爵的領土,準備夜裡一舉將城池攻下。由國王帶領,他們來到城門,但是卻見侯爵的軍隊已經在裡面守候,彷彿早就知道有人要來襲。

兩軍立刻開始交戰,但是靠著城牆和堡壘,國王和帶來的軍隊逐漸被擊潰,國王自己也身負重傷。

臨死前,國王問侯爵是誰做了那個背叛他的人。

侯爵笑了,他說,那人便是你的兒子。

國王死後,王子理所當然的登上王位,成為第十二王。

她聽見身旁那個陌生人的笑聲,小到幾乎無法察覺,那是怎麼樣的笑呢?是帶著被娛樂的開心和一些些苦澀的無奈,這樣的笑聲,讓她不自覺的看向包廂裡唯一與自己作伴的觀眾。那個人卻已經起身走到了門口。

那個人好像也有著牙色的頭髮和幾乎無色的眼睛。

【3496年】

厄洛伊慶幸自己被醫生放走了,他的嘴角不比剛剛被割開的時感覺奇怪,儘管這傷口對他來說還能夠忍受,他在戰爭中受過的傷比這個嚴重得多,真正令他感到不舒服的是,就在剛才,艾登——他的主子,要他俯下身,並將匕首放進他的嘴裡。

厄洛伊知道艾登的性格——他都能很確信地說只有他最清楚艾登的性格,在那無害純真之下藏了多少算計陰謀。他對此並不介意——直到剛才。

再這樣下去連命都要賠上了。他對自己說。

兩年前他為了自己的國家出征,卻戰敗了,他那早已失主的國家被奪去一半的領土,他自己作為戰俘被帶進這個城堡受審,就是那個時候,艾登站出來說話,國王對此顯然非常惱怒,但是最終答應赦免兩個人。

厄洛伊就是那樣活下來的。

也是那個時候他知道艾登的同情心是極為昂貴的。

“你們這些人可笑的自尊。”他聽見眼前這個年僅十四的孩子笑道,“白給你們的自由就好好拿著便是,你死了那我的努力豈不是浪費了嗎?出去啊,到我父王面前讚美我的仁慈啊。”艾登揮揮手,“算了,既然你不走就留在我身邊工作吧,想隨時離開都可以,我不在乎。”

厄洛伊走下樓梯,手不斷地摸著嘴角的繃帶和紗布,心裡很複雜,一部分是因為他驚覺自己“可笑的自尊”是真的很可笑,而且將他拖進了一個可怕的深淵。

是時候該走了,他對自己說,越早離開越好,他本來就不該在這裡。

他轉身,再過不遠就是艾登的房間,艾登住在城堡側邊一塔的頂樓,一個很小的房間,平常不會有人經過。他緩緩沿著螺旋向上的階梯,被從小窗漏進來的月光分成一節一節,這或許是他最後一次爬上這個樓梯,厄洛伊從來沒有對一個決定如此堅定過。

但就連如此堅定的他在站在房門前也要動搖。

兩年前他也站在這個門前,穿著這個國家的軍服,艾登還很茫然地問他他是誰要什麼。他並不喜歡做這個工作,艾登對他來說終究是個敵國的王儲,第一年簡直就是在照顧一個過於好動的小孩。

可是他走過來了,他現在也走過來了。

厄洛伊敲門。

“進來。”艾登在門後面說,聽這種應答的語氣表示他正在看書。

“打擾了,殿下。”厄洛伊轉開門把,卻沒有走進去,房間裡有些冷,他看見艾登並沒有關窗。艾登從書頁上抬頭,望向門邊的厄洛伊,眼神中在詢問他想要什麼。

“不進來嗎?”

“不了。”厄洛伊再一次無意識地伸手碰了碰嘴角,這個動作似乎讓艾登有些難過。“殿下我……“

“我很抱歉。”艾登說,“痛嗎?”

“不會。”厄洛伊停頓,迅速地重新考慮剛才的決定,他不討厭這個人,可以說是習慣了,如果他離開得花許多時間習慣沒有艾登的日子。但如果不走的話……“殿下。”半晌後厄洛伊重新開口,“我要走了。”

艾登只是微笑,“是嗎?”他點了點頭,表示允許,“有錢嗎?”

“有。”

“那就好。”艾登緩緩地向後靠,注意力回到剛才讀到一半的文字上面,“再見。”他說,一邊隨意地揮了下手。

厄洛伊心裡知道現在如果後悔也來不及,自己說完告別的話的那一刻已經不是屬於這裡的人了,他身上深紅色的制服,腰間的長劍都不再是自己的東西,眼前的人也不再是自己的主人。厄洛伊低下頭退了一步,他是否該感到悲傷?還是應該為了脫離這看不見前方的路而感到高興?雙手背在背後握得很緊,他準備要回到自己原本的國家——無論還剩下多少國土。

“再見,殿下。”

【3893年】

第一聲號角響起,凱恩就醒了,他從來都睡得不深,就連維特非常小心地將門推開一個縫他都能夠知道,他現在很迅速地起身,穿上制服和大衣,他聽見維特已經在外面徘徊。最近天天都有夜襲,可能是因為天氣回溫的緣故,白天變長,夜晚變短,對於按照日出日落作息的巢來說這是件格外累人的事情——偷渡者和入侵者也知道。

凱恩從十四歲開始就跟著軍隊,所有夜襲他都參與,就算他現在成為了元帥也沒有停止過,今天也不例外。

每一天都是戰爭。

每一天。

第二聲和第三聲號角也跟著吹響,表示入侵者在第三道門被發現的,凱恩大概地計算了一下,自己還有一點點時間,就很快地坐回床沿,搖了搖睡在層層棉被之間的人,輕輕地親吻那金色的長發。“起來,亞倫。”凱恩說。

“我聽到號角了。”亞倫不耐煩地試圖將身上的人揮開,並且回到溫暖的棉被之中,凱恩心裡清楚他不喜歡半夜被吵醒,亞倫要睡一個安穩的覺並不容易,“走開,快去集合。”

“親一個,快。”凱恩說,有點命令的意思,一邊回頭看門的方向,他真的該走了。“沒時間了。”然後他又搖了搖亞倫。

對方嚶嚶了幾聲,才終於翻過身,雖然仍舊閉著眼,可仍舊敷衍地碰了一下凱恩的臉。至少這次有反應了,凱恩對自己說。他已經開始學習對亞倫有點耐心——他的脾氣在巢可以帶來很好的結果,他比他的父親帶來更多紀律和組織,他甚至覺得他再過不久就能接管十四城——不過這卻在眼前這個人身上碰了壁。

可以說是碰了一萬次壁。凱恩總是這樣嘲笑,他能守住一個帝國邊境的治安,卻要盡自己所能才能守住這個人——才能守住自己對這個人感到的責任。

“就這樣?”凱恩失望地歪了歪頭。“我可是要去為帝國戰鬥的啊。”

亞倫這才睜開眼睛看他,那藍綠色的眼睛一直都有些濁,並不像一般人的那樣清澈透明。亞倫看凱恩的眼神在淡漠之上有些別種的複雜。“等你回來再說。”他最後說,然後一轉身就躲回被子裡。

凱恩嘆氣,只能嘆氣。

這也是戰爭,而且比他將要參與的更加艱難痛苦,讓他流過更多的血受過更多的傷。

“你自己說的。”凱恩說著關上門。