开乾十三年,九月,陇玉城。

在看到那栋被果树簇拥着的小院时,徐行和徐图之已经走了很久的路。

他们从富丽堂皇的都城出发,越过高耸入云的山脉、跨过汹涌湍急的河流、走过长沙满天的黄土,踩着耳畔的一声声风铃,来到了陇玉城。

他们走了那么远的路,就是为了见识传说中抽刀断水的平湖刀法。但在此之前,他们更需要吃上一碗热乎的饭,睡上一场踏实的觉。这场漫长的旅途几乎耗光了他们的体力和意气,这样的他们没法拔刀,没法比武,更不会就这样去贸然见识江湖里流传数十年的传说。

但比武招亲的声势太过浩大,照常进城的驼队和各色江湖人马挤满了客栈和酒楼,大家都恨不得住在城主府前的广场上,哪里又会关注现在才踩着阴云的尾迹入城的一对兄弟。

在走过第三家客满的客栈后,他们看到了那栋小屋——能在西域边陲的陇玉城栽活这么一圈郁郁葱葱的果树实在是件稀罕事。

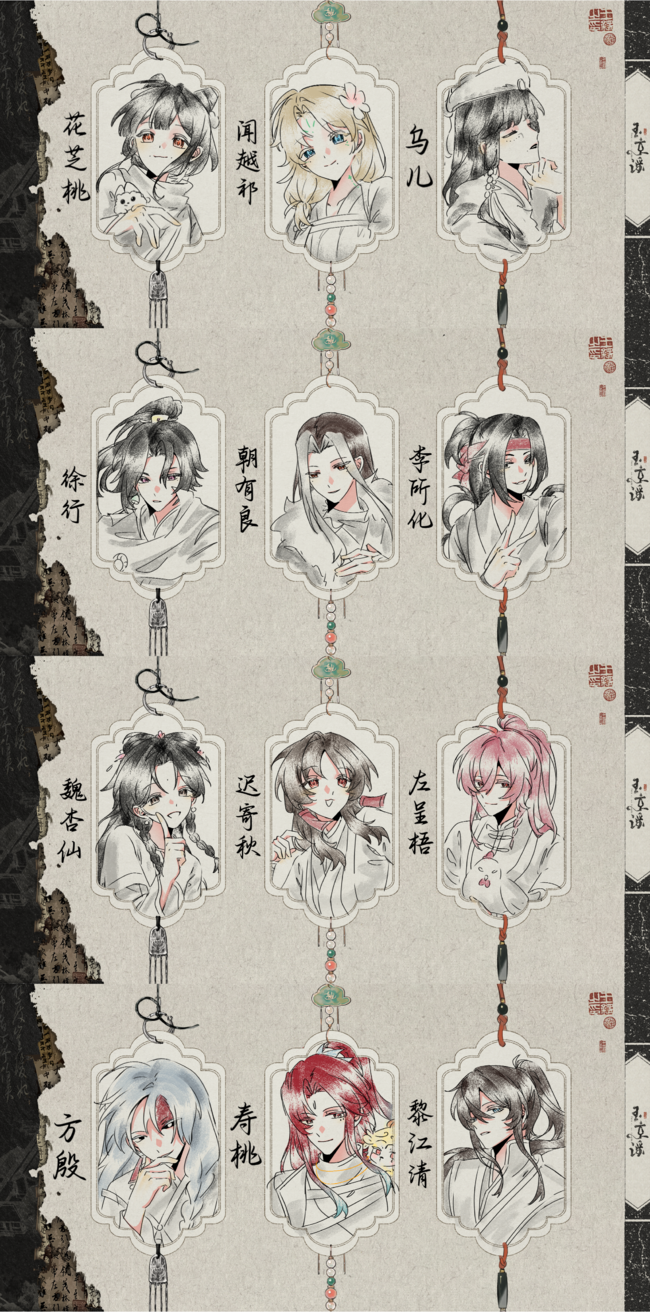

小屋是不起眼的木石结构,和城中任何一处民居一般无二。但林木掩映下,小院里架着一座座晒台,一排排干蔬齐整地挂晒着,似乎能闻到风送来的,被阳光浸透的鲜香。淡金发色的女孩子抱着箩筐在其间忙碌着,趁着灰蒙蒙的天色尚未落雨前要将它们收起,她怀里摞起的干菜已经堆得冒出了尖,但仍见她身形灵动,动作有条不紊。

“来者何人?”最先发现他们的并不是正在忙碌的女孩,而是另一道沉稳的女声,贴着他们的身后响起,令人汗毛乍立。

徐家两兄弟齐齐旋身撤步,耳旁风铃响作一片,他们手按在刀上,电光火石间打量过这位静默立在他们身后的西域女子。

西域人大多生得高大,如今他们入得陇玉城来便知这话不假。眼前这女子杵着鸟头杖棍,直立高过他们一个头,面点黑纹,墨发如瀑,戴着一顶黑色金羽毛帽。绣着蔚蓝鸟羽的黑色大氅裹着身形,却是闭着眼,像是目盲。

但一个寻常的盲人,怎么会有这样悄无声息的步法?

徐行压住徐图之仰起的手腕,正欲开口,便听到身后门篱声响,徐行松手回头,却正撞上少女清凌凌望过来的目光,怀抱着一箩筐干菜的少女冲他扬起一个友好的微笑,说:“看起来你们已经走了很远的路啦,要不要进来歇歇脚?”

各自一碗葱花面下肚后,徐行和徐图之总算找回了些气力,还帮忙架起少女闻越祁院里的雨棚,这阴云在头顶徘徊许久,终是落下雨来,在石板街上敲出豆大的水痕。自称乌儿的西域女子已经帮着收干净了菜,正拄着鸟头棍杖安静地坐在一旁,忽地往院外偏了下头。

徐图之正把雨布掀过朝着院外的木架,顺着乌儿的动作看过去,正看到篱笆外站着个工匠打扮,头发乱蓬蓬扎起的青年,脸上带着一道十字型的疤,像是一路躲着雨跑过来的。青年正抬手准备敲院门,便见院里人纷纷望过来,有些赫然地收了手,只问道:“这雨我看落得太急,我能进来避一下雨吗?”

闻越祁很欢迎新客人,招待了走进来还有些束手束脚的小匠人宋解秋坐下,在拟好的菜单上又勾勾画画加了几道,高高兴兴地进去做饭了,徐行自觉地跟进去切菜。被请到院中小桌椅旁的宋解秋缓了口气,从围裙口袋里摸出一小包坚果,又摸了摸肩头,脸色微变。

“怎么,什么东西落下了?”徐图之见徐行进去帮忙切菜了就没跟着添乱,只晃了一圈讨了把花生出来剥着吃,见宋解秋迅速摸遍浑身口袋,又忽地站起身想出门的模样,不由随口问了一句。

宋解秋手里还拎着那坚果袋子,面色微白,快速道:“宋臼不见了——是只常跟着我的松鼠,陇玉城近日生人多,它不应当会无故乱跑……”

说话间他将浑身上下摸了一遍,但在场三人都没见到松鼠踪影,宋解秋的声音也小了下去,正准备往外走,却被徐图之扯住了衣袖。

“莫慌,你看你乌儿姐。”

宋解秋前冲的步伐被骤然打断,他回头,目光从笑着看热闹的徐图之和后面沉静坐着的乌儿身上滑过,正欲张嘴,却忽然听到一声清脆鸟啸。他抬起头,看见一只黑色羽翼腹部黑白交加的鸟儿正盘旋于他们头顶,又发出一声啸叫。

“陇玉城里,养松鼠的应当不多。”乌儿起身,金羽冠也跟着颤动,她从宽大的袖袍下摸出条肉干扔上半空,让那鸟俯冲而来叼走吃了,继续说:“苹果说看见了一只往这来的松鼠。”

“等着吧。”乌儿的官话咬字格外用力板正,她忽略了徐图之好奇凑过来想再喂一次那只鸟的要求,只是对着宋解秋说到,抬手指了一个方向。

“诶这样吗……谢谢你。”宋解秋看着那只又自由盘桓在他们头顶的“苹果”,又望向乌儿所指的那个方向——是城内房屋交夹出的巷道,他路走到一半突逢落雨,便是从那条道匆匆抄过来的。

只是外面雨势未歇,但那条巷道却突然传来了有人在大步奔跑的声音,踩踏水花的声音在午后僻静的城区里格外清晰。

“停下!”一声娇叱骤然从巷道里传出,“再不停我就报官了!诶不对我就是神鹰阁的……”

“神鹰阁办案,闲杂人等速速退避!”

一只棕色的小松鼠猛地从巷道里窜出,身上还背着个湿乎乎的小毛团,似乎隔着老远发现了在原地站成根木桩的宋解秋,一个甩尾直冲而来,其后一个神鹰阁打扮的少女随着她扎起奇妙圆圈长发的同僚冲了出来。

“宋臼?”宋解秋看着那小松鼠一路狂奔,棕色白纹背,一见面就熟稔地往自己怀里爬,分明就是方才不见的宋臼,但它背上的毛已经被雨水打湿成一络一络,它背着的那只小毛团也看清了,分明是只棕白的鼠兔,不知从哪滚了一遭,毛发湿漉漉地沾了泥水,正瑟瑟发抖着。

松鼠是宋臼没错,但这只鼠兔是……?

徐图之摸来了挂在晒架上的干燥布巾,宋解秋忙把两个一起打颤的小家伙分别包进去,交给徐图之一人一个迅速搓干,一抬眼,那两位自称神鹰阁的少侠正好撞到了眼前。

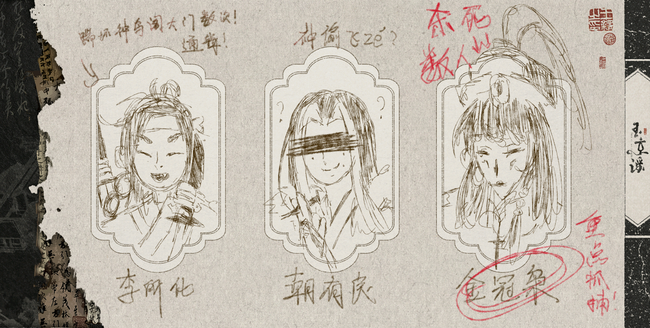

打头那位速度极快,几大步一跨便冲到了篱笆前,头扎红巾腰挎双刀,正一脸兴奋地越过篱笆往院子里望,就差亮出神鹰阁的腰牌。后面跟着的那位少女步伐慢些,却是裹着红披风背着把大刀,她迈着大步而来,身量不高气势极足,就是嘴边两颗黑痣生得可爱,一张嘴先带三分笑意,看起来就算被那把骇人的大刀抵了,可能也生不出什么怨怼之心。

乌儿从方才就没坐下,循着直冲小院而来的脚步声拄着杖往前走了两步,是隐隐将身后两位挡住的架势,只还是抵不过神鹰阁那两位一通吵嚷。

“李所化!那松鼠你们养的吗,瞧见它拐跑的鼠兔没,那是我们小桃亲手养大的宝贝,该当何罪?!”

“我叫花芝桃,诶呀李大哥办差太认真,那松鼠先前还吃了我一个果子,但见雨大了转头叼着我家小菇跑没了影!”

“我可是亲眼看到那松鼠背着花小菇进了你们院落,速速交出!”

两个人七嘴八舌,瞧着被雨打湿了发梢肩颈,气势也丝毫不减,顿时让这方小小的院落格外热闹起来。乌儿被一堆连珠炮似的官话冲没了表情,听到“你说话”三个字一时也不知道如何开口。宋解秋看看怀里已经自觉去摸坚果的罪魁祸首,又看看已经被捉到徐图之手里,被揉捏成一滩鼠兔饼的疑似被拐来的受害者花小菇,难得流露出一点复杂神色。

徐图之对神鹰阁的名号没什么敬畏之心,只轻轻按摩着鼠兔已经半干的毛发,揉得一张鼠兔饼越发越发地扁平,一边在雨棚下,隔空托着小鼠给神鹰阁的两位展示平安,说:“是你们那位小菇兄弟吗,你们瞧,好好的,我们宋臼小松鼠也是好心带小兄弟来躲雨——你们要不也进来躲一下,这雨看起来一时半刻可停不下来。”

正巧徐行双手各端着一盘胡瓜丝与炒青菜出来,菜丝叶块刀功齐整利落,也不知闻越祁如何烧就,瞧着色泽清淡,闻着菜香四溢。

花芝桃立马起了精神,和李所化一起直接越了小院的篱笆,挤到雨棚下,乐颠颠地接过自己的花小菇。

“请姑娘这顿饭,就当交个朋友,姑娘也不和你们计较啦。”

闻越祁对又来了两个朋友吃饭表示了热烈欢迎,虽然小院的雨棚挤下这么多座椅稍显拥挤,但李所化摆摆手,轻功翻墙来去如风,和徐图之一起找了新的雨布和圆木过来,乌儿指明小院陈设安放,立柱定位,宋解秋从围兜里找出几根长钉改了地钉,大伙合力将雨棚扩了一圈,直接连接起了屋门和院门。

徐行刚进厨房切了一圈菜,对自己切了多少心中有数,他帮着宋解秋敲下最后一根固定的地钉,数了圈人数,直说道:“闻姑娘已经蒸上了饭,但她家里储备的菜蔬可能不太够,也没有酒水。”

他和徐图之都是走惯了江湖的刀客,惯以烈酒下菜佐饭,喝酒如白水一般,见闻姑娘厨艺精湛,不免有些心痒,想着下酒如何。

“以我所知,陇玉城内,金来酒楼的酒好。”乌儿适时道。

“那我去金来酒楼拎些好酒好菜回来!”花芝桃自告奋勇,接了一圈大伙七手八脚塞来的雨伞蓑衣铜钱碎银,拉过李所化陪自己去搬酒,风风火火地走了。

但谁知去的是两个人,回来时变成了四个人。

他们去得速度不慢,但大雨离去的速度更不慢,乌儿进屋去帮闻越祁扇火,徐图之轮替了徐行进去切菜装盘,徐行得歇了手,刚用几颗坚果将宋臼从宋解秋那骗到自己怀里,便见外面淅淅沥沥的雨势渐小,残余的雨水滴滴答答地从雨棚顶上滑落,遥遥便砸出了四道人影。

打头领路的还是花芝桃和李所化,双手各拎着好几坛酒。烧制出的深色酒坛被绳网吊着,被李所化边走边晃,晃荡出沉闷的水声。而他们身后,还走着两个人:一个年岁较长,虽然正是青壮年纪,额前却已经垂着两缕白发,披着皮毛大氅,揣着一只手施施然地跟在后面;另一人亦是一身神鹰阁制服,马尾高束,瞧着丰神俊朗,却双手拎着两食盒,远远便传来浓郁肉香。

“我们回来啦!”花芝桃肩上趴着花小菇,她和李所化都是活泼性子,三步并作两步踩过积水的石板道,冲回院子里来,把手里酒在圆桌重心垒起了高高一座塔,跟着李所化前后脚进来的那位神鹰阁同僚似乎和李所化熟识,拿他无甚办法,只是放了手里食盒,和在场各位微微颔首,自介道:“我名林云清,为陇玉城人士,偶遇李兄,被让拎着肉食来……”

他话没说完,便已经被李所化笑着拉入了席间。

最后跟着来的那位和神鹰阁三位拉了些距离,此刻才晃悠进院里,丝毫不拿自己当外客,指着食盒和酒坛道:“我是金玉楼的老板,朝有良。来凑个热闹,送大家些下酒菜,不成敬意。”

众人顿时鼓掌欢迎,原来是金主,失敬失敬。

正巧这时候闻越祁从厨房探出头来,招呼道:“上菜了!谁来搭把手。”

人已齐聚,都是长着两只手两只腿的,呼啦啦一下全起身往厨房涌,刚端着菜出门的徐图之都吃了一惊,忙运起轻功从人潮里挤过,成功将手里的菜碟交接到徐行手上。

所幸大家七手八脚地,你接我递,总算还是把菜肴在桌上摆了个齐全,大家围坐一周,连地上跑的宋臼花小菇,天上飞着的苹果都各得了一小碟,埋头苦吃去了。

“今天家里头回这么热闹,我也不说什么,就吃得开心吧!”闻越祁作为主人家坐在上首,开饭前理应说点什么,但她今日忙活得高兴,又瞧着杯里刚到的,粮食香气四溢的浅色酒液十分好奇,便直接让大家敞开吃,自己先浅尝了一口酒,感觉第一次尝到如此辛辣的水,但似乎配上菜肴入口,的确比单独喝白水有意思得多。

乌儿在她旁侧坐着,虽是闭着眼,但有闻越祁先指点过一遍菜碟的放置位置,听着其他人下箸声辨位,每一筷都夹得精准无比,喝酒也如同白水一般,不动声色间身边的一坛便下去了一半。

徐行和徐图之方才总是各自在忙,不在一处,现在两兄弟坐一起,才看出来互相多么相像,如果不是着装差异和左右耳上各自坠着的风铃,徐行沉稳徐图之更显跳脱,实在叫人难以分辨。

宋解秋埋头吃菜,只是下筷的速度一直加快,不时停下来投喂吃完自己那盘又跑来蹭吃蹭喝的宋臼。

花芝桃举杯和大家挨个划拳,端着酒杯却是更爱玩,几口下去脸上漫了红,和周围几个喜欢玩闹逗笑的继续喝酒划拳行酒令,好不热闹。

李所化戳着林云清的腰,问他划拳,又问他行酒令,问完转头便去和花芝桃玩,间或偷偷摸摸尝了一口酒,被辣得咳了两声,被身边人硬灌了一口水漱了口。

林云清动筷端酒举止得当,席间众人也一一看过,只是他有意带着李所化,问答间也教他一些酒席须知,只是在场似乎全是不拘泥虚礼的,早已胡乱玩作一团,教授的那些目前似乎一个也用不上。

朝有良入席时解了大氅,才发现他是个独臂,神鹰阁的几位瞄了他几眼,到底是各自吃菜喝酒划拳,但他做酒楼老板多年,手上功夫出神入化,几道格外受欢迎的菜色总能被他独得一箸,再笑眯眯地端着杯加入战局,看着也是一位海量。

这一顿,吃得宾主尽欢,酒酣饭饱。

陇玉城的天也晴了,蓝天万里,其下入城驼铃声阵阵,城主府广场前立起擂台,红绸高挂,好戏即刻开场。

+展开