Cheers love,the cavalry's in!

+

他被突如其来的巨响所惊醒。

那爆炸般的声响激烈地撞击着耳膜,同时引起了尖锐的耳鸣,疼痛顺着他的耳道一路如同他头骨中空无一物般回荡着撞击着它所能触及到的每一部分。他急促地喘着气,后背已被冷汗打湿。而那时候台开始怀疑这巨响是否真实存在,越是去回忆它就变得越虚幻,他经历过这样的情况,也许是身体的条件反射,不安以及危险的环境总会让他不自觉地变得警觉而且敏感。

就像只待宰的羔羊,仍颤抖着恐惧那不知道会从哪里伸出的屠刀。

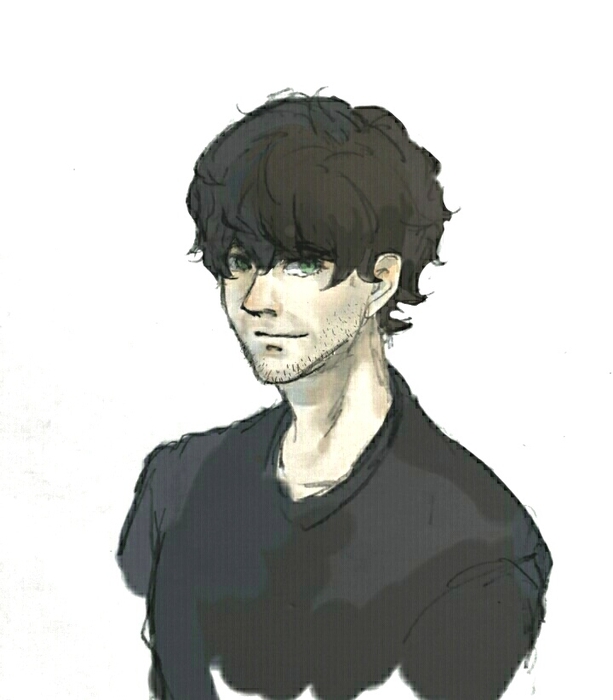

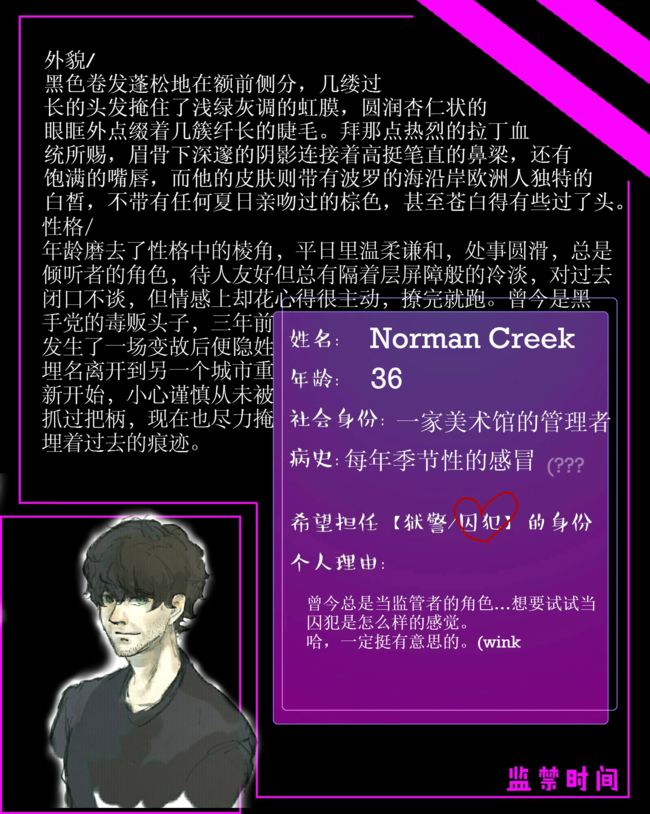

他试着去摸床头的灯,黯淡的暖光总能让他的头脑平静下来,他皱着眉头发现他的手在床的边缘摸不到任何东西。深呼吸,他对自己说,现在,回想你在哪里,诺曼·克雷柯,现在是什么时间,你正在做或准备做什么事。——那个心理医生的话语在脑海里响起,他试图稳定那狂跳的心脏般按住自己的胸膛,止住浑身的颤抖。

“我在……”他搜索着记忆,试图在混沌中摸索出一片坚硬的土地,他想起舌尖上微热的白开水的味道,等候大厅提供的纸杯。其余的记忆顺着这个线索涌了出来,“牢房里,我想。”

“现在是——我不知道,也许是半夜吧。”

“我正准备开灯,但是我发现,well,这儿没有灯。”

他将头埋在自己的手掌中,尽力呼吸着让新鲜空气涌入他的肺部,然后深深地呼出来。你很安全,你很冷静,你现在要躺回床上,然后在天亮之前多睡几小时觉。

“好的…好的。”他回答着自己,然后照做。自我催眠一般都很有效,特别是在这些失眠的夜晚中。并不柔软的床板硌得他背疼,于是他换了个姿势,侧卧着。他合上了他的眼睛。

+

他用画笔丈量着面前那片蓝顶建筑在画布上的比例,努力地闭着一只眼睛,有些白色颜料沾在了他的睫毛上。

我站在他背后静静地欣赏着他在原本空白的画布上一笔一笔添上色彩。太阳余晖的灿烂金色洒落在他的侧脸上。

那时候他转过头,双眼因笑意而弯起,他对我说——

+

“——囚犯440107。”

“——囚犯440107?”

“诺曼·克雷柯。”

他突然反应过来那个棕色头发的狱警喊到了他的名字。

“有事吗?——我的意思是,到,长官。”

他发现自己正与其他穿着相同制服的囚犯排成了一横列,而他们中许多人的目光正聚焦在他身上。突然的眩晕感袭击了他,那感觉就像他正在远处看着自己,而一切声音也像从百里外传来的一样,而那个狱警叫他名字时好像他突然被拽回了现实。

他拍了拍诺曼的肩膀,他能看见他脸上的微笑是带着善意的,“还没习惯?”他说,然后继续念出下一个人的编号。刚才的画面仍然在大脑中回荡着,而现实已然冲淡了许多回忆。

前部楠,诺曼看见了他制服胸口的标签。也许这个实验没有想象中那么黑暗,他思忖着暗暗端详他的背影渐渐走远。

在那之后是早饭。两张桌子配备的椅子数量明显比囚犯总人数要多,那说明总会有几个空隙,将一个对话与另一个对话隔开,同时也将有人被冷落于两个空隙间。诺曼很庆幸自己不是那个人,他的对面坐着一个灰发的男人,简短地交流几句之后他们交换了一个礼貌的笑容结束了这段对话。

那块黑面包实在是太咸了。诺曼在吮着手指上的血时回想到了早餐时的那一点,彩纸锋利的侧面将他的大拇指划出了一个不浅的口子。他在劳动时间开始时选择了手工,这听起来比挖矿或者种地好多了,而现在他才开始诅咒自己的手似乎对那张浅绿色的彩纸没有一点办法。早上的回忆再次唐突地闯入了他的思想,该死,他暗暗诅咒着试图用别的事物来强行掩盖住那灼烧般的疼痛与眩晕,最后又将注意力集中到了那张被折出许多杂乱痕迹的纸张上。

他有些绝望地抬起头想要寻求些帮助,却意外地对上了正监督着他们的那位狱警的视线。一个身材高挑的东方人,他注意到了,向着诺曼走了过来,微微挑着一边的眉毛居高临下地望着他。

那隔着眼镜的疏远视线让诺曼感到有些不安。

“不怎么擅长折纸?”

“……不如说从来没有做过,我对这类精细的手工几乎一无所知。”

“但你对种田和挖矿更不擅长,是吗?”

“谁说不是呢。”他自嘲般笑了笑,“没什么特长,没什么特别的爱好,除了——‘我刻意制造最佳氛围——’”

“‘——但一切与我本人无关’”

诺曼有些惊讶地注视着他,他下意识地看见他胸前标牌上的名字——筱原彻。他记得曾在等候大厅中见过他,好像看透一切,能将所有人玩弄于股掌中。极度的理智甚至冷漠,夹杂着他十分熟悉的那丝毫的傲气。

“巴尔蒂斯。”他屈起食指推了推眼镜。

“巴尔蒂斯,”他回答道,“令人惊叹。”

筱原彻微微抬起嘴角,那笑容之中混着些道不明的情绪。

那瞬间诺曼觉得自己是只被盯上了的猎物。

+展开