夏沃什

Created by 深海书签

Sharvosh

年龄:不明

身高:185

古老波斯的王子,被诸神所眷顾的爱儿。

有着黑色的长发和蓝色的双眼。纵马从火焰中穿过也身不染尘的荣光之子。

无论是他的儿子、波斯的下一任国王霍斯鲁,还是数代之后、继承了他血统的萨斐,外貌都会随着年龄增长逐渐越加和他相似。

在王子的身影被埋葬于遗忘的白砂时,他便自诸神的梦中重生了。

-

设定图-萨斐

-

诸神之梦•遗忘之砂

本纪

Episode 1 “但死更为纯洁”

“谢谢,我的保护者”

"孩子,你如太阳光照人间万人景仰。“

听说国王在天上遨游不疲,听说还追逐过天上的仙女。还有人说他这次飞到天上,想同那天箭星去打上一仗。各种各样的传说无奇不有,真知道底细的只有造物主。却说鹰飞得太久已经很累,贪欲太盛了自然难免受罪。四只鹰此时都已力尽筋疲,它们再也无力鼓起沉重的双翼。便从高高的云端齐头栽下,连同长矛和卡乌斯的乘架,栽到阿姆尔的一个丛林里,上天不成,终于又回到大地。国王能大难不死也算奇迹,需知这表面背后藏着秘密。原来是夏沃什以后要出生,国王哪能到此就结束一生?

这王子的面颊似天仙般漂亮,他的脸上闪烁着火样的红光。普天下都传说这男孩好看,夸赞他的美发及面颊眉眼。国王取夏沃什为王子之名,愿苍天佑助保佑他一生。

国王下令宣召经验丰富的占卜之人,晋见后先向他致意表示慰问,请他预卜星相推测吉凶,看此子一生途程际遇穷通。术士细察星相发现命中主凶,不禁心中犯难默不作声。他见此子一生顺境不多逆境难免,只有靠造物主保佑赐他事事平安。他把王子命运对他父王一一讲明,详详细细描述了他的前程。

“王子天生俊秀乃皇家后裔,请交我抚养我定然竭尽全力。既然宫中找不到照料此子之人,请交我抚养,我定然尽力尽心。”

*时间线:夏沃什被塔赫收养——成年后回到皇宫*

冒犯了神明的卡乌斯王最终平安的回到了大地,因为夏沃什王子尚未诞生。

诸神所眷顾的王子是神明赐予波斯的礼物。

这份礼物所带来的,不是希望,而是终结。

预言者喋喋不休的向着国王描绘他所预见的不详黑影,昏庸的老国王犹豫不决的打量他抱在怀中的长子,表情中喜悦的逐渐被怏怏的厌弃取代。

翻涌着的情感让尚且年轻的英雄皱起眉,他看着国王不耐烦的将王子塞给王妃。笼中鸟一样孱弱的亡国公主颤抖着接过她的孩子,笨拙的动作惊醒了沉睡着的幼儿,但他并没有哭泣,而是好奇的、向着正好是鲁斯塔姆所在的方向睁开了蓝宝石一样澄澈的眼睛。

于是,在下一刻——

“——如果宫中找不到照料王子之人,就请,将他交给我抚养——”

*时间线:回宫——【听到关于‘凶星’的预言】——国王对他的七年考验——【在七年中发现自身的一些特殊性&恶神的化身进行一定程度接触】*

*第八年。交付给他河中让他管理,并准许他佩戴王冠,同时夏沃什的生母,亡国的公主去世—————— 一段时间后新任王妃苏达贝试图出掉夏沃什,王子穿过火阵证明清白——国王在这之后对他安抚,而夏沃什从中得到最后一块拼图,得出答案,并且和恶神做了初步接触】*

——原本的剧本。

波斯之王的长子,亦是最优秀的子嗣。名为夏沃什的少年王子与昏庸老王的王庭格格不入,即使是最忠诚的臣子也在祈祷着新王登基。

弑杀先王,流放手足,年轻的王者踏着白骨登上了王座。

首先是波斯的宿敌土兰,他轻而易举的结束战争,扩展疆域。

臣民们窃窃私语着,仰望着他们的王。

“无论是治理国家,还是征服别国,对我们的王来说都是这样轻而易举的事情吧?”

“神赐之子啊,我们至高无上的王,请让光辉永远永远笼罩波斯……”

只是,这位王者——

“……真是太无聊了。

就没有什么更加有趣的事情了吗?”

——真的,就是荣光的化身吗?

“那让我的士兵踏遍每一寸土地,让我的旗帜在每一座城池飘扬……让战火,焚尽一切吧。”

“宗教的信仰毕竟受世俗限制,没法活命的话,还会有信仰存在吗?”十指交叠,王座上的青年王者俯视着来自‘神’的使者,眼中闪烁着晦暗的光,“笃信者也许愿为此去死,只是更多的人,会选择活。”

然后,传说迎来了终末。

“看到了吗——在你们遭受痛苦,受尽折磨。当你们被夺去家园,颠沛流离,朝不保夕的时候。你们所信奉的阿胡拉,可曾来救助你们?

屈服吧,认清那虚伪的善神的真面貌

——然后看到……我展示你们的真实。”

我看到鲜血融进每一存土地,战火将一切焚尽。所有的欢歌都被哀泣取代,雏鹰也无法展翅翱翔。只剩下我一个人,坐在白骨垒砌成的王座上

为什么被神所祝福着诞生的王子,会永远伴随着死亡与不详?

来自众神的惩罚早已降临。

那就是——

——夏沃什的诞生。

*阿夫拉西亚伯(那时还算年轻的山中老人)率十万大军进犯,塔赫辅佐代父率军出征的阿夏攻入土兰【夏沃什和恶神做交易,学会托梦,并得知本来的命运,开始前期布局】*

胜利——进攻——土兰求和【山中老人被梦吓到】——卡乌斯剥夺阿夏和塔赫的职位,塔赫回老家

他本来注定的命运是,“鲜血融进每一存土地,战火将一切焚尽。所有的欢歌都被哀泣取代,雏鹰也无法展翅翱翔。只剩下我一个人,坐在白骨垒砌成的王座上。”

但他被塔赫抱回家养大,并且有了新的目标和心愿。

而冥冥中的力量……恶神,肯定想努力纠正吧

于是一直设计各种路线让塔赫死。而他一直回避这那个命运。

所以这才是真正的原因,关于为什么他会选择死亡。

因为如果他不死,恶神就会一直一直,想尽办法消除那个阻碍——被选中的英雄,塔赫。

他发觉了这一点。

*阿夏带着手下投奔土兰——【继续布局】——在山中老人的挽留下久居土兰,结婚,建城两座*

“城中的荆棘长的如同高大的黄杨,花坛上的杂草长的和松树一样。连城中的豺狼虎豹都为他们高兴,夏沃什城的动物都通人性”

*国王被挑拨离间——【布局完成】——王子选择接受死亡*

夏沃什作了预知梦,梦里他的城池被烧,自己的血撒在黄沙上,公主会生下他的孩子,他们将被他的家人带回波斯,鲁斯塔姆的战马会踏平土兰每一寸土地

“这是最后一次做这个梦了吧,盖亚”

“……是啊。那就是我的结局。

即使这样,我也不后悔。”

“如果改变这个命运的代价是我的生命,那就尽管拿去吧。”

“在夏沃什鲜血浇灌的沃土,长出一棵青枝绿叶的大树。那翠绿的树叶就像是他的面庞,那里周围空气散发他本性的馨香”

卡乌斯听到噩号后跌下宝座,双手抓破面孔撕扯皇衣,官员们放声痛苦换上青色丧服,往身上撒土,全国被愁云惨淡笼罩。消息通过信使传到塔赫老家,传到扎尔和被受罚关了快三年禁闭对外一概不知的塔赫那里,扎尔痛苦的抓破脸皮老泪纵横。塔赫坐在王宫门前满怀悲痛的哀悼七天,全波斯将领和大军一批一批聚集静坐在他身旁。直到第八天号角吹响

披着被敌人的血染红的袍子,面无表情的白发青年坐在王座上,冷漠的看着宫廷下士兵们的厮杀

第六年,由于依旧完全没有得到关于他们的任何信息,塔赫真的生气了,下令从王城开始,对不能提供有价值情报的城乡不论男女老幼一律进行大规模屠杀…第七年,土兰人几乎灭绝,依然没有王子的任何消息,在将军们的劝说下塔赫一把火烧了皇宫返回波斯

时间线:霍斯鲁

*被找到,接回波斯,称王*

梦里一只大蜡烛照亮周围,烛光下他高举一把钢刀,说凯霍斯鲁要降生了。

(由蜡烛代表一方的生命之火,点燃,引入另一份的生命之中。

代表他们的生命从此成为一体。

………………谁的新生,谁的开始。 )

国王不允许他们告知孩子的身世也不许教他知识,把他托付给一群牧民养大。

“梦到乌云从四面八方聚集伊朗上空。吉祥的索鲁什天使出现在乌云之中”

于是将军之子受托出发寻找王子,又花了七年才找到王子和他母亲

“那少年手中拿着一只酒盏,头上还戴着鲜花的花环。一看便知道这是耶兹丹佑助的贵人,看上去感到他就是智慧的化身。他似乎见到夏沃什坐在象牙宝座上面,头上戴着镶嵌琥珀的王冠。他的面庞看上去亲切和善,他的满头美发衬托着头上的宝冠。”

“这时霍斯鲁在泉边也看到将军,他微微一笑立即起身相迎。他说道:你来得正好,将军格乌。”

“他说道:你来得正好,将军格乌。你给我带来耶兹丹的赐福。你是怎么长途跋涉来到土兰,图斯、古达尔兹和国王可都平安?你带来什么信息?他们可都心情舒畅?他们是不是把霍斯鲁盼望?鲁斯塔姆可好,他是大象般的勇士,还有达斯坦和全军将官兵士,是否都好?格乌闻言甚感吃惊,他怎会知道那么多伊朗勇士的姓名?”

王子闻言立即袒露出身体,格乌发现了一个漆黑的印记。这种印记从哥巴德时就代代下传,这乃是王族中人身上的痣点。”

将军和他儿子在商量后决定出发前先找回夏沃什的爱马,但那马很凶,而且“当初夏沃什已经没有了希望,一场大灾大难凭空而降。他曾嘱咐他的乌骓战马,说今后不要听信任何人的话。”他儿子找出阿夏的鞍具并找到了战马,“他拿出鞍具给贝赫扎德观看,希望贝赫扎德认出自己的鞍鞯。贝赫扎德一看不禁心中一怔,倒吸一口凉气感到十分吃惊。这莫不是如豹的勇士夏沃什来到面前,这莫不是他的马具和杨木马鞍。那马仍在原处不动脚步,但它双眼中涌出了泪珠。”将军看见马那么开心把王子带走了,“自言自语这马莫不是恶魔的化身,阿赫里曼化身为马在捉弄世人?”

“世上的勇士哪个能比夏沃什,夏沃什仁义贤良坦诚正直。这霍斯鲁乃是夏沃什的亲生之子,不只是亲生,简直与夏沃什毫无二致。”国王让他和自己儿子攻打妖魔的巢穴,霍思鲁胜利,成功称王。然后国王看到他戴着王冠项链举着宝杖坐在象牙王座上,“这时又把夏沃什赞扬,论相貌霍斯鲁与他一模一样。”

“当霍斯鲁见到了鲁斯塔姆,他走下宝座开口向英雄致意,这边英雄忙伏身下拜以口吻地。国王对鲁斯塔姆说:勇士啊,英雄,愿你永远诸事顺利健康安宁。是你把夏沃什抚养成人,你为人处事明智从不居功傲人。

鲁斯塔姆这时仔细端详新王,观察他的言谈举止风度模样。渐渐地他脸色泛黄心中泛起一阵哀痛,他想起了夏沃什的遭遇多么不幸。他不禁开口对国王说道:王上,你是父亲的象征,他把你留在世上。王上啊,我在世上再也找不出第二人,仪态如此庄重,酷似你的父亲。”

*往死里搞山中老人——掌控阿夏的另一支血脉——世界和平——消失

【这期间都在为千年布局做准备】*

【……当太阳从东方升起,国王已然真的消失不见。勇士们分头到寻找,山石间平地上却寻不到丝毫国王的踪迹。他们筋疲力尽神情沮丧,万般无奈又都回到水源边。当他们就地躺下身来休息,却突然起了狂风,像雄狮咆哮在昏暗的天空。接着是骤来的大雪,茫茫大地转眼就被它掩盖。【图斯、比让、格乌、菲里波尔兹,】英雄末路无计可施,深陷在雪中,终至力尽气绝。】

这不是诀别。

【我已对这个世界厌倦,只剩下最后的心愿。回去吧,【愿你们走向光明路径,】让我一人留下。只等最高的裁判示我以路,将我从这人世带离,将黑暗的道路重新照亮。】

这就是黑发的年轻王者最后留下的告别词。

没人明白夏沃什的遗腹子,霍斯鲁,这位将光明重新带给波斯的新王,为何会执拗的选择死亡。

哪怕是鲁斯塔姆。

即使他并未和其他的臣子们一样祈求王者回心转意,而是顺从的转身踏上归路。即使这样,他也不会明白。

不,我很明白。

无论多么相似,那都——不是——阿夏。

【 “再重逢前暂别吧,我的将军。”

‘我的,守护者’】

最后一刻,浮现在那位王者唇边的笑意,熟悉到令人恐惧。

独自走在离开的路上,队伍上山时的脚印已经被从这片土地上抹去。

鲁斯塔姆回望雪山,一切都已被风雪掩盖。

传说的终结?

不

——这是一切的开始。

Episode 2 “在阴影的镜中追逐着,一个慢慢相像的变幻游戏”

“即使你成为英灵,也只能是属于我的英灵。”

托梦——转世重生,积累力量

尼禄的固有结界是兽王之巢,特征是把其他生命划为自己的一部分。

这与罗阿的‘让自己成为其他生命的一部分并逐步取代对方’能力一脉相承,因为这能力是罗阿教给他的。

罗阿本来是教会的神官,后来遇到了真祖的爱尔奎德,并且爱上了这位纯白公主。

然后,他在公主开始对自己有好感时,诱骗公主吸了自己的血,这时候公主还是真祖,一种不吸血的精灵——而一但真祖吸血,就会堕落成死徒,吸血鬼。

而这就是罗阿的目的。他诱骗了公主,导致了公主的堕落,然后就开心的和堕落之后杀死了半数真祖的死徒公主玩起了追逃游戏,利用转生之法被公主杀了一次又一次。

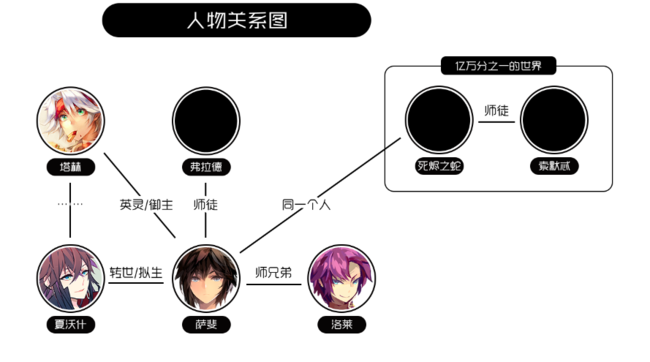

阿夏很早就预知了塔赫会因他而死于内战,并且焦躁的试着改变命运,但一直没成功。于是他试着退到了土兰。他从盖亚那得知英灵的存在,和盖亚有了某种交易。

他之后还会有若干王,由塔赫辅佐。 如果这么下去的话,在塔赫心里,他估计就只会是‘曾经教导,并且辅佐,说不定还冒死保护努力尽忠的贤明君主’

……对魔王来说这肯定远远不够。 所以他选择了最好的方式。

没能保护的痛苦,无法完成最后心愿的悔恨,因为失去而加倍珍贵的共同回忆……直到成为永远的遗憾。

甚至这样也不够,也不是结束。

比起都成为英灵,然后碰运气在现实相遇,然后说不定还要被迫厮杀……最关键是要看塔赫服从于其他人。

他选择了更让自己满意的道路。

诸神之梦•遗忘之砂 本纪

1/1