那天遇见之后,李恪的心成日慌慌的。

自己成天偷偷摸摸地给海德送吃送穿也没有半点慌张,见到海德还能装出一副气定神闲的样子。偏偏那天不走运,在人家门口睡着了被抓个现形。但也是没法子的事儿啊。自己平常实习的工作一点儿也不能落下,还得经常踩着海德工作的点儿去义务劳动,再顺手送点儿吃穿的玩意儿。身体和精神都是极度疲惫的,李恪总觉得自己随时随地都能睡着。这么说来睡在人家门口也不是什么大过失。可在一想自己歪脸撅嘴的丑态被海德瞧见了,心里怎么也不是个滋味儿。

前段时间自己日思夜想的值班变了样。立刻不敢离海德太近,更不敢再去抬头偷瞄,生怕旁人看出自己的小心思,更怕听到海德靠近自己,问一句“要帮忙么”。李恪完全不能适应或理解突然间殷勤的海德。逃避是他唯一能想到的有效措施。自己在田里躲来躲去,却还是时时被海德发现。海德每每开口,温润的声音都让立刻神经紧绷,丢下锄头转身逃跑。就算回到家蒙到被子里,脑子里还回荡着海德的声音,连着几天都没能睡一个整觉。直到这次慌不择路踩坏了几棵土豆苗被爷爷拎回家关禁闭,才算暂停了这你躲我追的荒唐游戏。

三天禁闭有两天李恪在睡觉。两三个月来缺的休息都在这两天讨了回来。整整两天,李恪就在自家阴冷的地下室里昏睡,没有做一个梦,却总觉得心里似苦似甜,还堵得慌。几次下来想找他谈谈的李老爷子,每每看到缩在长椅上微微打鼾的孙子,也不再能够狠下心来,总是叹口气,再轻轻给他关上小门。

自己孙子这点小心眼,当爷爷的早就看个透了。早些时候一天到晚魂不守舍,后来有了精神倒是成天往外跑,问他他就跟你打马虎眼,不肯说到底是去了哪儿。不说就不说吧,成天按点儿回家不惹事儿,年轻人的事儿,自己也就睁一只眼闭一只眼了吧。可抱着土豆出去那天,回来以后这孩子就不对劲了,工作完了就躲家里,下地干活又显得不情不愿。李老头这辈子最恨游手好闲,好吃懒做的主了。别人老爷子管不着,自己家的孙子还是要教训教训。刚琢磨着要规整,这小子就把地里的土豆苗给祸祸了。气得老爷子亲自到田里领人,拿着竹板狠狠地抽了五下腿,架着胳膊扔到了地下的仓库里。

打玩老头也有点儿后悔,下手有点儿太重了吧,别伤到孩子骨头。一细想,孩子这两天样子也不太对劲儿。眼睛里没了以前那股灵光劲儿,走路说话都有气无力的。

海德早就知道小孩儿在看自己了,统共见了两次,每次都直勾勾地盯着自己的后背,自己都有点儿发毛。但每次海德一回头,小孩儿又立刻把头埋了下去,全当前面的事没发生,装作闷头干活的样子。人家既然躲了,海德自然也没有逼近的必要。他也配合着,就当什么也不知道。

李恪倒是对自己很有自信,坚信自己的保密工作做得很到位,喜怒都不形于色,海德一定还没有注意到自己的存在。即使刚才自己露了怯,海德也不一定能记住自己的蠢样。

揣着这样的自信,李恪干活更卖力了。

接下来的一个月,海德总是在值班的时候看见小孩儿。他身条不长,脸也不出挑,就是那看起来有点老成的长衫夺人目光。他们的关系还维持在一个月前的程度上,不讲话不接触,互相装作不认识。海德却是从一个月前开始陆陆续续收到一些小玩意儿。开始是在自己负责地旁边的田埂上,后来是自己的换衣柜顶上,这两天已经发展到自家门口了,酥饼,烤玉米,鸡蛋糕,棉手套,昨天在家门口甚至收到了一件包好的新棉衣。

今天在家门口,海德总算知道天天跑来给自个儿添衣喂食的是谁了。小脸上架着的圆眼镜顺着鼻梁滑了下来,卡在鼻翼上,一小点儿的身子缩在墙角,怀里抱着的东西还冒着热气儿。海德轻轻敲了敲他的脑袋,“进来吧。”他打开门,示意小孩儿进来。

李恪呆乎乎地抱着装着妈妈新做的土豆的罐子,晃悠悠跟着进了家,直到海德关上家门才回过神来。他赶忙把罐子放到门口,眼镜都来不及正,开门就跑,像个受惊的兔子。

海德走到门前,看着小孩儿磕磕绊绊地背影,突然觉得有些好笑。不过还好今天放工早,要不然黑天让小孩儿一个人回家还真有点儿不放心。

海德的晚饭就是土豆了,小孩儿家的饭菜比自家的好上好几倍。平日里海德来个面包就凉牛奶,一顿饭就算打发过去了。这几天托小孩儿的福,自己混上几口热乎饭。今天的清煮土豆也不出意料的好吃,沙沙软软的口感,却让海德感到意外的暖心,总感觉还有种说不清道不明的滋味藏在土豆里。

这天之后,海德自认为和小孩儿算是认识了。吃人家的嘴软,海德在值班的时候总会留意那个黑色的长衫,看有没有自己帮得上忙的。可海德一走近他,小孩儿就跟兔子似的乱跑,甚至还踩坏了几根幼苗,被他爷爷抓回去关了三天禁闭。后来也没再怎么见到他了。

李恪

男

17

克制(灰根)

出生在芝加哥,生长在中国移民家庭。

16岁的分根测试结果为克制,也选择留在克制。

乐于助人,勤劳肯干,但还只有17岁,有时候不能很好的克制自己。一直都努力做到‘严于律己,宽于待人‘。希望自己的存在可以为更多的人带来幸福。

第一次遇见海德是半月前的值班劳作中。田里光秃秃的,只有干巴巴的黄土。十一月的芝加哥已经入冬了,李恪在长衫外特意加了个棉马甲。而海德只穿了一身薄工装。李恪和海德分到了松土组。这是李恪分根测试后的第一次值班劳作。小时候参加的劳作都是做些打下手的杂工,下地耕种李恪还是第一次。海德却是个种地好手。他握紧锄头时手臂肌肉的线条和挥锄时娴熟的动作都可以证明着一点。他是个安静的人,一上午也没有和李恪没有主动说一句话,碰到李恪的主动示好,也只是淡淡地应一声,又马上转头去耕地了。

李恪也识趣,不再试图去搭话,埋头努力干活。但他总是时不时的感觉心痒,必须要抬头看看前面那高挑的背影才能安心。

这次值班后,李恪就再也没见过海德。一是因为他被分配在救助中心实习,每天像驴一样帮忙搬运粮食,回家倒头就睡,实在抽不出空;二是他绞尽脑汁也想不出来一个去拜访海德的理由。

见不到不代表想不到。李恪总在搬运时有意无意地向共事的人打听海德的消息。上下班的路上也左顾右盼的,妄想在人群中发现那个身影。就连洗漱吃饭时,他满脑子想的都是那个灰扑扑的年轻人。海德海德海德,这两个字像魔咒一样,搞得李恪一天到晚都恍恍惚惚的,吃饭洒汤,走路摔跤,家人还以为他害了什么病。问他他也不言语,只说自己没事儿,用不着担心。

直到前两天,他在值班表上看到,海德两个字紧紧挨着自己的名字。这让他有点儿紧张。他慌慌张张地从口袋里摸出眼镜,在探头去看值班表,脸都要贴上去了。

海德,海德。他把眼睛放回兜里,头抵着墙,来回来去地搓着双手,不住地嘀咕着。

再次来到田里时,土豆苗已经长出来了,小小的嫩嫩的,杵在温润的泥土里。

李恪弯下身给新长出的土豆苗浇水,试图分散自己的注意力,让目光从海德身上移开。但还是,想多看两眼。

不远处一个高个青年正在给土豆施肥,他挽起袖子,一言不发地工作着。深灰色的长袖搭配浅灰色的背带裤,把青年衬得格外朴素。他额前的刘海有些遮眼,把他的面容都遮的有些模糊了。

但这并不影响李恪认出他。这就是海德,他比谁都清楚。思来念去大半个月,认不出来倒也怪了。

“你浇水浇太多了吧。”说话了,他和我说话了!李恪怔怔地望着跟自己说话的海德,感觉自己的心跳声被无限放大,咚咚的声音砸得自己脑袋有点儿蒙。

海德看着面前这个傻愣愣的小孩儿,摇摇头,回身继续干活。

脚上的凉意把李恪叫醒了。水已经从坑里一出来,把李恪的布鞋搞湿了。他这才反应过来刚才海德说了什么。脚上的冰凉忽地转成了火热,从脚底一直烧到脸上。太丢脸了,自己像个傻子一样盯着他。李恪踢踢脚,想把脚上的水连同身上的羞窘一同甩走。

海德早就知道小孩儿在看自己了,统共见了两次,每次都直勾勾地盯着自己的后背,自己都有点儿发毛。但每次海德一回头,小孩儿又立刻把头埋了下去,全当前面的事没发生,装作闷头干活的样子。人家既然躲了,海德自然也没有逼近的必要。他也配合着,就当什么也不知道。

李恪倒是对自己很有自信,坚信自己的保密工作做得很到位,喜怒都不形于色,海德一定还没有注意到自己的存在。即使刚才自己露了怯,海德也不一定能记住自己的蠢样。

揣着这样的自信,李恪干活更卖力了。

长长的列车像是梭子快速穿越在已见红锈的支撑铁质桥梁上,列车一节节的车厢里满载乘员,唯独最后尾端的这个有些不同。列车的内部并没有表面那么光鲜,位于车尾的这节半旧的普通货运车厢内,稀少的人星星散散站着,很少有人主动说话,但他们有一个共同点——年纪相同。

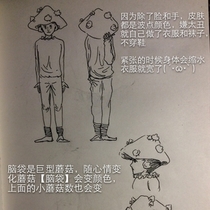

十六岁的少男少女,兴奋、紧张、忧虑等表情不断在他们青涩的脸上闪过,但是这里没有欢声笑语,同样的黑色穿着似乎暗示了答案,年轻人像是丛林里的蘑菇一个个将自己隐在难被注意的角落,阴沉的氛围不仅停留在下雨的窗外。

大雨冲刷着整个芝加哥,布雷克将右手伸向外边,清冷的雨水四溅在手心,他看着不断在眼前闪过的灰色建筑群,凌乱高耸而整齐的它们像是屹立的怪物。少年没有去过其他的城市,很难想像,芝加哥外的世界是什么样子,印象中爸爸曾述说着对中国的思念。

忽然思绪被打断了。

“能看到星星吗。”一个女孩儿的声音在他耳边响过,她有着地道的英国腔,略显稚嫩的声音显得清朗悦耳。

在雨天寻找星星吗。

布雷克收回手掌,将视线聚集到身旁的一个身影,小个子的女孩儿穿着黑色大衣,宽松的衣服越过了膝盖,像要把整个身子打包起来。

“星星一直都在。”她完全不在意少年是否回答,女孩儿的声音很轻,除了隐约好听的嗓音,似乎只是在自言自语。

布雷克看着比自己矮了一整个脑袋的她,印象里没有个很小的人出现。

“你想成为英雄吗。”女孩儿平淡的语气让人觉得有些奇怪,“英雄的结局在这儿只有一个——死亡。”

此时的雨水打在脸上生疼,他眯起眼睛,将视线移回到窗口,列车前方的吼叫压过了雨声,一波波黑色的身影像是冲破约束的春雷,他们从车厢内一个个奋力跃下,几近完美的着地。

“你不属于这里。”

布雷克说出心里的想法,宽阔的水泥平台正快速向最后的这节车厢逼近。

“虽然不想承认你的推论,但我想,你说得对。就像鱼儿离开海水,飞鸟离开天空,我不属于这儿。”女孩儿拉着扶手踮起脚尖向外看去,她稍短的棕色头发被雨水打湿:“那么,你呢?”

布雷克没有回答。

水泥平台随着身后众多的呼声出现在眼前,他向后移了数步,紧闭的双眼伴着一声吼声张开,少年大力地向空荡的未来跃起。这里是无畏的队伍,每人都奋力的向前方冲着,他看着身边的人不断穿过自己,但是布雷克还是扭头看了看身后,不知为何,女孩儿没有出现。

掉队了吗。

他心里想着。

连绵的雨不断砸在身上,布雷克对身边擦过的人们没有留恋,他还是转身回到了平台上,越来越多的人与少年擦肩而过,一时间他如一块儿砖头脱离了队伍。与刚才不同的是,列车和女孩儿都不见了,布雷克有些茫然的四处打量,雨水顺着脸庞留了下来,那个女孩儿,难道没有成功跃过来吗,是因为自己说的那句话?

他停下自己的想法,看了看天色,离分根测试还有段时间。

或许她已经到了测试点……

这个想法似乎连他自己都无法信服。

有时候他会想,死亡,为什么如此简单,只是一眨眼,一个叫做生命的事物轻易就消失了。

心里有些苦涩,布雷克匆匆跑到不远的店铺招牌下,他用手背将湿漉漉的头发从眼前抹开,芝加哥阴沉的天空因视线的变化清晰了许多,他咂了咂嘴,随后利索地把贴在身上的外套脱下搭在比同龄人健壮的肩膀上。被洗白的黑色外衣沾上雨水后有一种深沉的颜色,他呼出一口气,习惯性地摸了左手,绷带下的麻木让他陷入了回忆。耳边想起雨水打在棚上的声音,细密有规律的节奏像是催眠的调子,布雷克握紧手掌,一丝痛拉回了他的意识。

街道上的雨势毫不停歇,距离布雷克所站的建筑物两百米外可以看到众多不同颜色的雨伞,鳞次栉比的建筑“怪物”将雨伞们团团围住,屹立在他们眼前的分别是六座刻有标志的建筑物,代表法律的公正,领导的智慧,农作的和睦,慈善的克制,军事的无畏,中立协调的宽容。

当你走进它们,你会觉得在这样一个六芒星布局下找出可以容纳自己的地方没有那么难。或许,除了加入他们,你还可以拒绝,拒绝接受命运的安排成为一个自由人。但是现实和理想总存在巨大的距离,当你拒绝了石头般硬实的规则,你就会像磁场的两端那样被规则排斥,有了自由也代表你享有的一些权利同样“自由”地烟消云散。

这样的结果到底是否有吸引力,答案有些鲜明不是吗。

现实就这样摆在眼前,布雷克并不准备去抵抗规则,他的脑袋和胃告诉他应该运用这样的条件活下去。身旁鲜少看到黑色服饰,看来无畏的同伴儿已准备接受挑战,布雷克深吸一口气,慢慢将沉在大脑的不安缓缓吐出。

当一扇白色漆门横亘在面前时,他知道选择的时候到了。

推开门,意料中的小房间,在日光灯的照耀下,这儿的亮度很适宜,比起自己生活的犹如地下酒吧氛围的无畏,光亮将一个人完全映出,布雷克淡然地环视了整个房间,果然,除了光亮,一面宽约两米的落地镜子将一个穿着黑色背心的落汤鸡少年现了出来。

“无畏果然是不带伞的吗。”一个有着潦草亚麻色头发的大叔搓了下鼻子说道。

“这样的雨像是冲了一个澡,可以这样想,免费的?”

“哦,是吗,那可是个让人相当舒服的冷水澡。”大叔摸着自己的亚麻胡子,“哦布雷克,别介意,我摸胡子不会让你感到紧张吧。”

“当然不。”布雷克笑着耸了下肩,“你的胡子梳理得很整齐,甚至有型,但比起胡子,那头发就显出抽象艺术范儿,所以,胡子是你的宝贝,说不定还可以缓解我的紧张。”布雷克将湿透的外衣放在身旁,桌子上有一杯散发着香味的茶饮,这让他呆了一下。

似乎看出了什么,大叔笑着摸了把胡子,“嘿,无畏的小萝卜头也开始用大脑思考了?没错,照顾这宝贝儿可花了我半辈子的功夫,就算给我一瓶地道的瑟瑞斯冰制白兰地也不换……哦,现在还有些时间,如果不嫌弃就尝尝那杯茶吧,虽然算不上什么好东西,但我这个法国佬弄到这么个东方饮料可不简单……嗯?你看我做什么,我说真的!”

“……”少年将视线放在袅袅冒着白气的杯子出神。

绿茶,自从八年前便再没有喝过了,那样的味道,只存在记忆里。

“哎,放心,里面不会飘着胡渣。”

“当然,我很感谢大叔。”

“你叫谁大叔!称呼这位有型的美青年阿加特,上帝保佑那一整杯都是你的!”

“…………阿加特……谢了”

“嘿别感伤了快趁热暖暖身子,你不会忘了现在不是大小姐的下午茶时间,还有个附带的测试要做……快…”

阿加特的声音若隐若现。

布雷克喜欢绿茶,因为爸爸热爱这种东方独特的味道,妈妈总是笑着拿出一撮,在小时候,那些神奇的叶子被放在一个玻璃瓶里,只有平安夜这样的节日才会喝上,后来,瓶子中的叶子慢慢减少,八岁的他,爸爸将最后一小根叶子放在他的嘴里。

爸爸是中国人,妈妈是美国人,家庭留下的大部分记忆是幸福的。

小口小口的喝下,布雷克身上被温暖的感觉笼罩,鼻前的香味给人出奇的力量与精神劲儿,他放下了杯子,走到测试的椅子前。

“不喝完吗,我不喜欢喝别人剩下的。”

“阿加特,等到测试完,我可以带走它吗?”

“……哎?…我说你啊…………嗯,连杯子都是你的了。”

“谢谢。”

看着那脸上溢出笑容的少年,阿加特不知道说些什么,这见鬼的世界,如果还可以,哦,不,是可能看到这样真诚的笑容,那还真是谢谢上帝加班了。

“喏,这杯可和茶的味道不同。”阿加特将一个很小的容器递给布雷克,容器里的蓝色液体无法给人丝毫鸡尾酒的惬意感,青年的脸上没有调笑的痕迹,“老规矩,你需要做的就是相信测试结果,这么简单,做得到吧。”

“Bonne chance,祝你好运,我的小朋友。”

布雷克沉首,他果断地将液体几口干掉,那混合皂粉的味道让人生厌,他皱了下眉头,与此同时,时间在默默流逝。

很快布雷克就发现了不同,房间变得十分安静,他猛地回头,在右侧的阿加特消失了,这意味,测试开始了。

布雷克静静从椅子走下。

一时间布雷克听到了滴水的声音,那种类似于午夜清醒时扰人的声音刹那在这个小房间里变的巨大刺耳,他甚至同时感觉到游离于全身的寒冷,那种感觉深入骨髓,每一次呼吸都像要把他的热量掏空殆尽,手指,胳膊,双腿正快速地趋向于麻木,镜中的自己全身黏上了一层寒霜,每一次呼吸都带着惊人的白气,心理上的压迫不断把理智逼向底线。布雷克摸了摸自己的脸,忽然他意识到了什么,随之很快的反应,他将双手伸了出来,红润的手掌没有结冰。一瞬间他明白,镜子中的一切和现实没有关系,心中放下重担后有一丝轻松感,但后来的他只想说测试没有如此简单。虽然自己全身没有被冰霜覆盖,但事实上,更深的麻木感已经从大腿到了膝盖。

如此真实的体验,并不全是假的。

布雷克开始认真地做运动,他让身子费劲儿地蹲起蹲下,不断搓揉着自己的胳膊,噬骨的寒冷让感官受到了如此大的痛苦,他开始感觉双眼沉重的无法睁开,疼痛让一波波疲倦感变成了一种诱惑。

他……不能……睡……

布雷克仍在最大力度的运动,他需要找到解决的办法,一味的承受并不能改变现实,如果在这个时候让身体完全麻木或者闭上眼,任何一个简单的举动都会让他坠入死亡的深渊。

死亡,从来不是最后的选择。

不论,我要经历如何的痛苦。

最后,我都要坚强的活下去。

布雷克用切牙咬破了唇。

温热的液体伴随着疼痛让双眼的睡意消散了些,布雷克并没有开心地跳起来,他知道这只是开始,现在他需要的是一个清醒的头脑。

与此同时一种炽热的颜色出现在身旁一米开外处。

那是火焰特有的颜色。

熊熊燃烧的赤炎让布雷克眯起了眼。

身上的寒冷依然没有消散,他似乎明白了。

布雷克镇定的看向镜子,那画面,没有被红色沾染。

镜子里的自己被冰霜包裹,现实中的自己没有丝毫温暖。

镜子里没有火焰的痕迹,现实中的自己却有希望的曙光。

布雷克淡淡的看着火焰,他没有丝毫挣扎的缓缓走进那片异样美丽的红色中。

一瞬间身上的寒冷仿佛被春风般的温暖拂过,耳边传来了火星燃烧的噼啪声。

再然后。

布雷克睁开了眼睛。

“恭喜你,你办到了,年轻人!”

“办到什么?”

“这可不是开玩笑,嘿,我说,小萝卜头儿,你知不知道你有了在整个芝加哥里生活的一个角落,虽然,嗯,现在还很小。”阿加特努了努嘴,不过随后将食指指向了那杯茶。

“没有什么比这个更好了,智慧,给予人活着的信仰。”

“这个……真好。”布雷克笑着将还温热的茶捧在手心。