父亲的大喊声从远处传来,男孩急忙朝他跑过去。原本想用最快的速度冲向父亲,但手上提着的篮子大大降低了他的行动能力。新鲜柔软的香气透过一层又一层紧紧包裹着的棉布飘至他的鼻腔里,这是镇上唯一的,也是最好吃的那家面包店制作的白面包。

阿布叔叔的手艺永远都是这么好。男孩咽了口唾沫,回想起在面包店里所看到的制作过程。正从烤炉里取出来的松软面包,优质的面粉和清晨才被送来的新鲜鸡蛋揉合在一起,水与粉是经过不断调配才得到的完美比例。面包师傅——阿布叔叔娴熟老辣的操作,以及对火候的完美把控才造就了这独一无二的美味。让他提着这颗随时可以把人炸进深坑里的诱惑力炸弹未免也过于危险了点,若不好好控制住自己,那张连续几个月只靠咀嚼硬如石头般面包度日的嘴只怕会情不自禁地咬上去。可这面包即不是他能吃的,也不是父母能吃的。

男孩的父母在他还没出生的时候就经营着一间小旅店,没人意识到这是个愚蠢透顶的决定。破破旧旧的小镇子和看几眼就能知道是给什么身份地位的人住的旅馆基本上把过路的旅行者都拒之门外,住人这一用途已经成为了摆设。父母亲更是把重心移到了如何让旅行者喝上杯五比五的酒(*百分之五十的酒与百分之五十的水)并从他们干瘪的钱袋里多撬出几枚铜币——这是唯一的收入途径。

所以大部分的日常生活里,他根本就吃不到白面包这样精细的食物。

想到这里,男孩跑得更快了。

“快点!”父亲大声地咆哮,“你的腿是被绑住了吗?”怒吼并没有让他感到害怕,甚至有一点点兴奋——因为这面包的主人。

或许是一个月前,村子里来了一个神秘的客人。没有人知道他的的名字,也没有人知道他的来历。那时男孩无聊到在门口拨弄地上的石子,砸烂背着食物残渣,正在返巢的蚂蚁群。烂成肉泥的无数只蚂蚁的尸体散发出的难闻气味让男孩抽了抽鼻子。

这个兴趣爱好被其他人所厌恶。

至少母亲从来都不让他触碰屋里的衣裳,好像会有脏东西粘在上面一样。

身穿斗篷的他,从体型上来讲,是“他”而不是“她”的那个人毫不犹豫地经过男孩,走进了这家——名义上的旅店,那时候父亲和母亲正游说另名客人多喝一杯再离开。

“我是来住宿的。”面对呆楞着的夫妇,男人开口解释道。

谁会想到在这普普通通的一天里会有旅人来这个小破村庄?

男人的嗓音说不上悦耳,透过空气传播后更加难听。男孩想到了自己试图拧断野狗脖子的时候它发出呜呜的哀咽声,两种声音有着微妙的一致性,但他发誓自己听到过更加相似的声音。

“三……五枚铜币一晚。”就在男孩费劲脑汁搜寻着记忆时,回神的父亲突然开口,他从这名客人身上闻到了金钱的味道。

“……”男人默不作声,所有人(实际上就四个人)以为他要扭头就走,男人却从袍子下掏出一袋沉甸甸的东西。

金属间细微的碰撞声传进父亲的耳朵里,他笑开了花。男孩很久没看见如此高兴的父亲了,点头哈腰地接过男人手上的行李箱,满脸堆笑地给人引路。

这让男孩觉得有那么点——反胃。这种生理反射让他不知所措,因为他并不知道原因。

“你好。”

声音从头顶传来,可以说是惊恐地抬起头,他发现本应随着父亲一同上楼的男人不知为什么站在了自己面前。

“他们说要整理屋子,让我等一下。”仿佛看穿男孩所想,男人在他开口前说出了缘由。不得不说,奇怪男子的礼仪十分得体,就算看不清他的样貌,也可以感受到他温和的善意以及友好的态度。

几年不打扫的房间不整理才奇怪吧。男孩点点头,不再去理会这位神秘客人。这种举动看起来很是失礼,但他并不在乎。反正过几天男人离开以后,二人之间就不会再有什么交集的机会了。

以为男人看到自己没兴趣交谈后自会离开,谁知道,他像是发现了什么新鲜事物一样,直直地盯着男孩。那道目光过于的灼热,男孩被迫抬起头,疑惑地回盯回去。

“‘它’喜欢你。”男人轻声嘟囔着没头没脑的一句话,突然转变的语气之虔诚狂热让人觉得浑身发毛。

“它?”男孩皱起眉头,他实在弄不清眼前这人到底想表达什么。

“安静,”男人的食指放在唇边,发出“嘘——”的一声,“我在替‘它’看着你——‘它’太久没有这么大的情绪波动了,你一定有什么过人之处。我看看……年轻,富有活力……还有什么……”

又看了眼那些碾成泥状的蚂蚁,男人发出了了然的呼气声:“哈,原来如此——原来是这样,难怪‘他’会留意到你——我是说——您。”

男孩没有和这样子的人打过交道,他窘迫地用衣服擦了擦沾着泥土的双手,莫名其妙的亲热态度令他无所适从。

“先,先生。”男孩不知道自己是否需要做些什么特殊的打招呼动作,就像城里的贵族一样——他有听父亲讲过。

“没关系,年轻的小伙子。”男人恢复了平静,刚才那不合常理的兴奋态度像是一场梦般,“请问您是否可以告诉我您的名字?”他朝男孩伸出一只手,诚恳而又轻声的。

那只手上布满了伤痕,男孩不知道什么样的事故能留下这种可怖的伤疤。

就好像整只手被剁碎过。

他并不害怕,一种异样的情绪在他心里滋生开来。

如果用刀,沿着伤痕一点一点地切开,器具划过皮肉的声音,滚烫的血液从皮肤中渗透出来,那样的场景究竟会多么美妙呢?

被自己突如其来的诡异想法所吓到,男孩慌忙地回握住那只苍老有劲的手,那比他想象中柔软得多。

他回想起每次玩到满身是泥,跑去教堂寻找神父索要小玩意——比如几朵小花或是一小粒糖果,他总会先用那只大手把糊在男孩脸上灰蒙蒙的尘土给蹭掉。

这两只手给人的感觉是如此的相近。

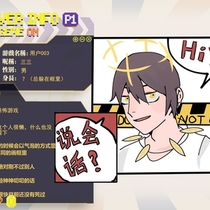

“Anthony。”男孩垂下眼睑,“我的名字是Anthony。”

“你可以称呼我为priest。”男人笑了起来,奇怪又难听的音调。

Anthony想起来了,他听到过的声音。这并不是濒死时野犬发出可怜的低鸣声,而是自己掐住它脖子时,从牙缝中间挤压出的——压抑着高兴的呻吟。

TBC