主线5

Von Meise für Tat zu Seite an Seite

“林。”无边的黑暗之中,有老人的声音传来。

“老爹?”林试着转头,但无论如何,眼前都只有黑暗。老人的声音似乎是由整个空间产生的,无法分辨出声音究竟来自哪里。

“林,记住你加入里政府的初心。初心会指引着你,引导你做正确的事。”老人的声音似乎正在慢慢远去,“不要辜负了林这个名字。你该醒了。”

林确实醒了。不过不是因为梦中老爹说的话,而是趴着的桌子,被撞倒了。身边吵吵嚷嚷的全是声音,林趴在桌子后面,听着枪声和吟唱以及法术的发射声,还感觉有点没睡醒。

然后,身边传来熟悉的法术发动声,冷气弥漫而出。“制冷…啊不是,艾希礼!所以你们都决定了?”一回头,就看见被自己殴打过的某人正跟自己趴在同一张桌子后面。

“也不是,一部分的社员在听过讲座之后,打算和里政府这边协商一手,看看解决一下眼前共同的问题。”艾希礼抓抓脸颊,指了指桌子另外一边站着的几个人,“不过好像有些人不太愿意接受我们就是了。”

林仔细回忆了一下,自己当时是交班完在二楼趴了一会,然后桌子就被掀了,按这个时间点来说的话…

“艾希礼,你在这等我一下,我过去跟人解释一下,毕竟里政府看到一群观星社冲进来也不会有什么好反应。”说着,林悄悄举起手挥了挥,然后钻出这边桌子朝着里政府的那一圈人走过去,身后的桌洞里,透出艾希礼灼热的视线。

“奎特你们几个来换班啊,来来来都凑过来我跟你们讲点东西。”林朝着几个端枪拿剑的招招手。奎特几个也将信将疑凑过来,交头接耳叽里咕噜好一阵子之后,林朝着那几个观星社的挥挥手,然后艾希礼几个一股脑就钻出来了,林闲着的右手悄悄敲着裤子的侧线,数了一下人数。

十七个。要是真想动武,至少强攻都能把咱这一块的防守推平了。林和奎特交换了一下眼神,互相都从眼中看到的同样的想法。

“来来来咱先把桌子扶起来然后开个作战会议。按这个时间来说,学会那边的人也差…”林动手扶起来一张桌子,指挥着其他几个人搬桌子的时候,从怀里掏出怀表看了看时间。与此同时,脚步声在二楼的楼梯间响起,道恩柯利弗泽华和护卫队的几个人出现在门口。

“来得正好,咱来开个作战会议,奎特你去医疗部那边把西玛叫过来,还有艾泽尔和肖恩。如果埃勒瑞在的话,把他叫上也好。这次还真有点麻烦了。”

奎特起了个收到的手势,绕过门口的学会方面的人,向着楼上去了。

“那么,咱们来讲讲,旗塔的具体处境。这里的路面因为城建所以结构的稳定程度偏低,我们要做的是用艾希礼的冰法术把地下的熔岩凝固,达到加固的效果。但是单凭借观星社这边几个人肯定是不够的,所以,道恩,还需要你帮忙一下,用一点辅助的法术帮忙一起控制地面的稳定性。柯利弗,道恩的背后就交给你了。路希德,泽华,还有其他的学会和观星社的成员,也感谢你们能放下之前的敌对情绪来帮忙,地底会冒出一些伴生魔物。我们已经和一小群交战过,他们会有简单的团队协作,使用爪子攻击,不过要注意的是,爪子上带着高温,带有冰和水的法术…”说到这里,林小小地停顿了一下,“对其会有奇效。”

说着,楼上传来参差的脚步声。刚刚上楼的奎特,跟着奎特走下来的艾泽尔,肖恩,以及带着黑眼圈的西玛,全部都出现在楼梯间。

楼梯间的西玛,就这样和站在林身边的艾希礼对上了视线。看见艾希礼,林只觉得西玛眼中似乎有些不太一样的东西就这么出现了。林拍拍艾希礼的肩膀,对人露出一个“都靠你了”的笑容:“艾希礼,你和道恩去准备一手,看看要把法术放到什么程度才能把熔岩凝固。”然后示意红学和观星的人到外面去。

吵吵嚷嚷地,一群人就这么走过门口的几个人,到楼下去了。在看不见的地方,西玛和艾希礼的手指碰撞了一下。

“吵闹也吵闹完了,一次叫这么多人来,究竟是出了多大的事情?”说着,艾泽尔就这样走进来。西玛肖恩站在艾泽尔两侧,而奎特很自然地就绕过桌子,站在林的身后。从旁观者的角度来看,颇有里政府内部分裂的意思。

既然发起了行动,就不能让尴尬的气氛继续持续下去。林首先打破了对视的气氛,不过这本来就是他该做的:“之前,林尼克斯的讲座,去听的大家大概都明白发生了什么事,而没去的,大概也能得到一些消息。”林看了一眼西玛,又扫了一眼身边的奎特,“总而言之,我们现在受到魔兽的袭击,”刻意地停顿,林又扫视了一圈房间里的人,“主动地,直接地袭击。这是我们所遭受到的第一次袭击,而敌人来自我们脚下…”于是,就如同复读一样,林把刚刚对魔法师群体讲的话又讲了一遍。

“但是,咱们可不能只盯着魔兽打。那些观星社的,有些我交过手,不是什么好人。眼下最大的敌人是魔兽,但是不要把全力都放出去了,注意着点。特别是你,艾泽尔。你在旗塔顶楼,打控场。有重伤的魔兽要直接击杀,要是被钻回岩浆里,很快就又有全新的一只魔兽蹦出来了。那么,都了解了?”

站在桌对面的三人互相看了一眼,点了点头。“那么,虽然说可以解散,但是,西玛,你留下来一下我有点话要跟你说。”

明显的,西玛的眼皮跳了一下,至少是在林看来。奎特和肖恩勾肩搭背地走出去了,几个其他人也一边讨论着简单的团队合作走到了楼下去,艾泽尔在楼上收拾枪支和爬楼的声音,林和西玛都能听见。

“西玛。要是这次的事情解决不了,我们都会在今天成为‘过去’。那么,让我们来谈谈,人际关系。”林双手撑着桌面,直视着西玛,“我知道,你的病,我还知道,你和艾希礼之间的关系。”短暂的停顿,林观察了一下西玛的反应,“我不会干涉你们之间,无论是友情,还是…”林用口型说出了那个词:LOVE。

不那么明显,但是仍然被林察觉到了,西玛的呼吸在林做出那个口型之后,有些变快,这也证实了林的猜测。

“我不希望你们的感情,会影响战局。不过你也不用上去硬碰。正面战斗交给我们来。”边说边走,林绕到了西玛的身后,打开了不知道是哪一个柜子,从里面拿出了一把造型奇怪的弩,“这把我特制的,发射的弩箭”林拉开一旁的柜子,掏出了几支黑色的箭,在窗外阳光的照射下,反射着不和谐的光芒,“可以直接击杀那些生在岩浆中的生物。不到万不得已,千万不要用,我们的命,都掌握在你手里。”

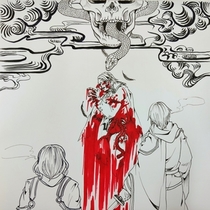

“可是我…”西玛的话还没有说完,林已经不知道什么时候放下了手里的弩,转过身来,抓着西玛的肩膀,不知道在什么时候,林已经满脸是泪。

“在这片土地上,沉眠着我的亲人,我的爱人,我的战友。看在他们的份上,我要守护这片土地。死者已去,生者尚可挽留,你,艾泽尔,肖恩,狄伦,里政府的大家,我都不希望你们离开。所以,可以答应我吗,就这一个小小的请求,就当,守护你所爱的人。”说着说着,林的声音就这么低下去。跪在地上的林,西玛需要低下头才能与其对视。

在林的一番话之后,就是长久的沉默与对视。林缓缓地站起来,抚摸着手腕上缠着的,当初送葬伊莉丝的时候用的挂坠。

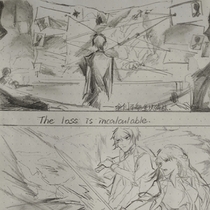

西玛的嘴,几次张开,几次闭上,最后还是开了口:“可以,那你也要向我保证,不会让任何人死去,包括你。”

在西玛说完最后一个字后,林突然低下头,将西玛的额头和自己的碰在一起,一只手摁在西玛脑后,不让西玛往后仰。两人从来没有在如此近的距离对视,看着西玛的双眼,林开口了。

“西玛·普林斯,这就是我们的约定了。这是我第二次叫你的全名,第一次是在以前,我们第一次见面的时候。在我老爹的故乡,那里不说一个人死了,而是说一个人,成为了‘过去’。不让任何人在今天成为过去,这就是我们的约定。”

林松开了西玛:“那么,该是我们出场的时候了。”刚好,窗外传来了大吵大嚷的声音以及让人心生胆怯的吼声,伴随着大地裂开的声音。

两人对视,两人双拳相碰,走出门外。

那些弩箭,换了地方,在西玛腰侧的箭袋里,仍旧闪烁着不和谐的光芒。

+展开