试着用跑团的方法写了一下角色背景,有点小黑暗和自我中心请注意0v0

然后继续求立绘0v0

.

.

喂,我说你们。

——想象过死亡吗?

.

阿加弗的世界里一片漆黑。

他睁眼就看到了无边无际的黑色,深不见底,没有任何光芒。

“又来了啊……”他嘟囔。

声音里带着浓浓的倦怠与厌恶,他从床上翻下,摸索着向一侧走去。

脚边踹到了什么东西,从质感来看应该是新买的剪刀,足尖尖锐地疼痛着,大概是被拉开了口子。

外头他应当称为父亲的东西喝醉了酒回家,为了不让他看见他们关上了门,却忘记了虽然没有光声音依然能自由地穿透。

而他的耳朵一向很好,女人的声音吵得他睡不着觉,他在梦里踢翻了一地的龙舌兰酒瓶,玻璃碎裂的声音咔吱作响。

“吵死了。”他靠着门板轻声说道,“杂碎。”

.

杂碎。

据说那是他学会的第一个人类单词,是他没日没夜争吵不休的父母给予的馈赠。

人类总是会与同类相互争斗,他的父亲是个酒鬼,每天夜里他喝得烂醉而后走进房间,拳脚之类的不过是家常便饭。

年幼时的他在房间里一个人蹒跚学步,一个人咿咿呀呀地说出他近来听见得频率最高的单词。

没有人见证。

从那会儿起他的房间就是一片黑暗,他在黑暗里学会听声识物,几个星期后他们学会了新的骂人话语,“杂碎”就这样退出了历史舞台。

而后他意识到了,他能理解那些咒骂的含义,却始终无法理解那之后的感情。

.

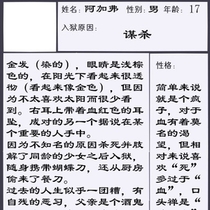

阿加弗·赫尔。

他有一个并不算罕见的姓氏,来自瑞典的名字却其实用了英语的词义。

等他长大,他的母亲竟然还没有放弃送他去上学,或许是法律终于在他的人生中发挥了作用,他从黑暗的房间里走出,可学校是个无聊的地方,他对它唯一的念想就是它看起来可以燃烧得很美。

要知道这世界上一切事物在被点燃时都是美丽的。

阿加弗不知道自己是什么时候意识到这点的,他印象里有一只飞蛾冲进火堆,在飞出后痛苦地扑扇着羽翼。

他最喜欢看它挣扎着燃烧,它的身体渐渐化成飞灰,向上飘在空气里。

——那很美。

它美到让他愿意伸手碰触炽热的火焰,那之后他被灼伤,母亲发现了那点,她狠狠给了他一记耳光,叫骂着让他去拿伤药给自己包扎。

于是他拿了伤药,触摸着脸颊上刺痛的地方,在心底累积着愤怒。

.

初中一年,他的母亲失踪。

他把剥了皮的野猫塞进学校的抽屉,看抽屉的主人在见到那东西时吓得花容失色。

.

超市里的水果刀实在太不好用,于是他买了把蝴蝶刀。

.

初中三年,附近已经没有能宰的活物了,他开始瞄准那些生活在人类院子里的东西。

有几个混混找上了他,他们打了一架后在警察到来前各自散开,他舔了舔唇角伤口流出的血,腥的,他仅仅是吮了片刻就吐掉了。

他喜欢伤口,他喜欢看血流出,但他不喜欢血液,血腥味充斥了他的口腔。

所以他也不喜欢血肉互搏的游戏,人类,他如此觉得,格外野蛮。

.

高一,他的房间不再黑暗。

喝得烂嘴的杂碎终于把门锁弄坏了,他在半夜踹门进来,肆无忌惮地拳脚相加,用各种各样的方式发泄着最原始的欲望。

这种行为在他用龙舌兰酒瓶的碎片几乎把他杀死后就戛然而止。

.

他发现装扮成受害者的话人们都会对他给予同情。

.

人类其实也很单纯。

他没有亲人,他们把他送去了福利机构,这里很吵。

满是杂碎。

.

高二。

因为家庭的变故,他转学了。

人们说一些人的生命中会有这样一瞬间,他们想通了一件事,遇上了对的人,他们会恍然大悟地觉得一切“本该如此”。

而阿加弗·赫尔,在他来到新学校的第一天遇到了那件事、那个人。

.

他们班上的班长是那种格外爽朗的女性。

短发,大眼睛,酒量很好,和男生混在一起。

她来找新同学参与班级活动,她说她听说了他的事,一切都没事的。

而他紧盯着她的脖颈,颈动脉在那里,听说将它切开鲜血会飞溅得格外好看。

.

阿加弗在这个班上渡过了三个月又八天后。

班长失踪了,连续几天都没有来上课。

有人说她和什么人跑了,有人说她被绑架,绑匪向她家勒索巨款。

他知道那些都是假的,班长正在他发现的一栋废屋的地下室静静腐烂。

原本,他以为这过程会很有趣,但当他发觉生到死只有一瞬时他失去了兴趣。

于是他把尸体拆解,一部分寄到了学校,老师们拆开包裹时惊诧的表情让她觉得格外有趣。

第二部分他寄给班长的家人,电视上面她的父母哭泣着希望有人能告知他们女儿的行踪,他希望拆包的那一刻也能够有电视直播。

剩下的那些他大多丢给了警察,他想尸体就应该给警察才对,一直以来那些电视书籍都是这样说的。

他已经明白不是每个人都那样亲近死亡,明明那才是人一生中不得不渡过的阶段却很少有人会去想象。

死亡。

它总是会在人们身侧。

他这样想着,漫步向了那栋废弃房屋。

——现在,班长只剩下头了。

在某个无人的深夜,他把那个头刺进了学校铁门上的尖刺,保安没有注意到他的举动,他听着第二天早上响起的惨叫,决定“放弃”这个学校。

而后那天他在酒吧里喝了一整天的龙舌兰。

虽然尚未成年却已经到了可以喝酒的年纪,他把从附近空屋里搜刮来的钱财一掷千金,如同他的父亲一样喝了个烂醉。

.

宿醉。

他在梦里看到班长死去的身体长出了龙舌兰的枝叶,清脆的枝叶带着尖刺。

龙舌兰。

这个名字是他的名字,这种植物枝叶带毒,这种酒由尸体酿造,它是他的宿罪,他一生的模样。

他恍恍惚惚地踢翻了一堆龙舌兰的酒瓶,梦见他还是婴儿就被嫌麻烦的父亲喂给兑水的酒。

那些酒瓶碎了一地。

醒来他就听见外头的警笛响成一片,几个警察冲了进来,为他带上手铐。

“你因涉嫌谋杀——被逮捕。”

他没有意外有这一刻,也没有去听那之后冗长的权力宣言,他听着这些话,开始回想。

这些家伙说的那个名字,究竟属于谁。

.

“你见过这些照片吗?”

他看着摊在桌面上断肢的照片,很快就失去了兴趣。

——不知道。

于是他说了谎。

“不知道?”

——嗯。

他知道谎言可以让人稍微放过他。

“我们在邮寄这些的包裹上面发现了你的——”

证据在他眼前摊开,那是确实的证据,物证,铁证如山。

可那又如何,他一开始就没有想过隐藏。

——哦。

于是他回答。

人们面面相觑,他们离开了房间,房间的墙面一定是单面玻璃,他盯着看了一会儿就移开了目光。

他靠在桌子上打着哈欠,宿醉还没有醒,他头疼。

后来人们来来返返,他们对他说了很多话,从他的家庭到他的现在,似乎总想从他这儿得到些什么的答案。

“有那样的父亲,你小时候一定很辛苦吧?”

——或许是吧。

实际上他并没有太多的感觉。

“你现在所做的事是要报复你的父亲吗?”

——不,并不是。

他不明白这件事什么时候与那有关了。

“你没有别的亲人了吗?”

——嗯,没有。

否则就不会有福利院来收容他咯。

“那你的母亲呢?”

——我不知道她在哪。

他又撒了谎,实际上他知道他的母亲在哪儿。

……

人们总是试图证明他这样的人是因为各种各样的原因诞生的,因为环境因为外物因为没有得到人类所必要的什么东西。

可事实证明,世界上就是有像他一样的人,他们天生就是如此,没有理由。

.

然后他们送他去学生监狱。

以他的年龄这不是什么奇怪的事。

而后齿轮开始咔哒咔哒发出声响。

喂。

你知道吗。

阿加弗·赫尔这个人最为畏惧的是什么?

不是失去自由,不是遭受刑罚,不是无法生,而是无法带来死。

“……杀了你们啊,杂碎。”

他从一开始就计划着离开这里。