那是个弱小而美丽的女人。

她出生在一个富足而高贵的家庭,从小在周围的艳羡中长大。将周围的一切都视为理所当然,认为万物都应围绕自己运转,却不知自己的弱小的可怜的女人。

她的世界始终一成不变,令她成长为一朵娇艳的温室之花。

美丽而天真,优雅而脆弱。

如果有一天,这个世界轰然崩塌,她会变成什么样子呢?

当那座温室支离破碎,她会堕落,亦或是疯狂吗?

答案是兼而有之。

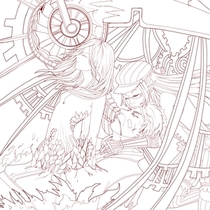

她与她的母亲因为被密告者揭发为魔女而下狱时的诧异,她赤身裸体接受神圣的审判时的惊恐,她被送上火刑台时的癫狂……

就算如此,她仍然是这么脆弱而美丽。

没错,哪怕是在烈火中边诅咒着世界边化为灰烬时,她的美丽也始终让我无法移开我的目光。

尽管她是一个如此弱小而美丽的女人……

伊克斯的双眼突然睁大,本已开始离散的意识在一瞬间突然回到了身体里,可伴随而来的却是仿若烧灼全身的炙热的痛楚。

不,那并不是什么错觉,因为那正贪婪的舔舐着他的身体的,毫无疑问正是熊熊燃烧的烈焰。

双手被尖锐的钉子,上腹部则被利刃贯穿,无法轻易活动身体。虽然捆绑住双脚的绳子早已燃尽,但没有了知觉就代表着,双脚也早就消失在了这烈火中吧。

在这种时候,早早失去意识反而还比较幸运吧。或者说,为何在这种情况下,还能够保有意识呢?

“我要诅咒你们!总有一天你们也会像我一样!在烈火中哀嚎而死!”

伴随着惨烈笑声的凄厉诅咒突然再次回响在脑海里,那时,她明明应该是被神/自己所拯救了才对……

伊克斯终于意识到,每当那个女人出现在脑海里,意识就反而愈发鲜明。

不仅如此,连痛楚也仿佛在渐渐消失。

唯有那美丽的身影,始终萦绕在脑海中不肯离去……

……我想,我一定是爱上了那个弱小而美丽的女人。

就在这一瞬间,那根名为“理智”的细弦终于彻底断开。

原来如此……

我没能拯救那个女人,神也不会拯救这个我。

直到最后的最后才意识到一切,我……

“……可真是个愚蠢的无可救药的男人啊。”

不知为何,那张一直封存在脑海最深处的美丽脸庞,竟然出现在了眼前。

“别这么看着我,我既不是你心中的那个女人,也不是来带你去那个世界的。”

唯有那双眼,那双理应美丽无比的眼,却充斥着一片空白。

“如果你心有不甘,不妨重来一次。”

她靠了过来,白皙美丽的双手拂上毫无知觉的脸颊。

“只要你祈愿,我就为你实现。”

“…………?”

烈火焚烧下的声带发出不成声的嘶哑声音,可是她似乎听懂了。

“我是你们的引导者,布伦希尔德。”

“在名为永恒的牢笼中起舞吧,我的小瓦尔基里。”

于是,已然崩坏的灵魂驱动着虚伪的躯壳,发条慢慢的开始了转动……

“喂,大叔,现在有空吗?是我啊,艾丽尔。我又不小心把钥匙落在家里了,能不能过来帮我开个门?”

. . . .

“嘿,这位锁匠,能不能帮我开下这个行李箱的密码锁?我只是忘记了密码是多少....放心,这个箱子真是我的。”

. . . .

“真是太感谢这位先生了,帮我们解决了这个大问题。不知道,这位先生是否愿意来我们公司工作?....唉,真可惜,还以为会有下次合作的机会,看来,是没有了。”

. . . .

“砰”

=============================

“这,是,你的钥匙。”

=============================

昏暗模糊的视野逐渐清晰,举目四望,是从未见过的陌生荒野。

从未见过?那以前看见的是什么?为什么我想不起来了?

这里是哪?

我,是谁?

摊开稚嫩过头的手掌,静静放在掌心的,是一把老旧的钥匙。

细细摩挲着唯一的符号。

“9”

....我,是九。

Chapter 0

Of Herfjotur And Spring

【真正的英雄注定被世人遗忘】

【瓦尔基里却永存】

“……‘Вишняк(维什尼亚克)’,春天出生的孩子。”

少女踮着脚,柔软的布鞋有些变形,少女绷紧了脚尖,旋转着向前进。

“我喜欢妈妈叫你的方式,那是怎么读的?”

“Spring”他说。

“妈妈家乡的语言好奇怪呀。”

“妈妈没有家乡,妈妈是流浪的民族。”

“妈妈在英/格/兰出生,就是英格兰人嘛。”少女的脚尖停下了。

“妈妈告诉我她是犹太人。”

“不和你说了”少女撅起嘴,脸颊鼓鼓的,“我就要走了,愿你能成为英雄吧。再见。”

“我会的,再见。”

少女又开始跳舞,她旋转着跳上了甲板,母亲站在甲板上催促她,雪白的船帆鼓了起来。

少年痴痴地看着船帆,那片白色渐渐淹没在海平线里,一片的海浪卷了过来,少女的笑声如银铃般,慢慢的远了。

他被维克多用钢笔戳了戳,他回过头,维克多告诉他他该听课了。

青年撇了一眼黑板,这是军备史课,老教授的俄文拐角飞起,几乎要穿过黑板,写到墙壁上似的。

墙壁后面有什么呢?维克多说那是教授的秘密教室,凡是违反纪律的人,就会被关进那个房间里三天,直到哭着求饶为止。

维什尼亚克向窗外望去,这个教室的窗户很大,到脚跟,可以看到外面的楼梯上,停着一排黑色的乌鸦。

乌鸦展开翅膀,往基辅广场飞去。广场上挤着很多人,人群的中心,是一张巨大的海报画,用鲜红的颜色勾勒了一个伟岸的红/军战士。

维克多拉着他,同龄人已经准备参军了,维克多比他高大些,他有一头乌檀木似的黑发和一双海蓝色的双眼,像雕像似的一个结实的青年。

他也拿了一份志愿表,虽然并没有参军的志愿。他有遗传的心脏病,他还在读大三,虽然也到入伍的年纪了,哦,他读的是军工,修枪补给还是可以做的,可是这样和没参军有什么区别?

维克多这样毫不留情地嘲笑了他,他潇洒的选择了前线,然后搂着青年不够宽阔的肩膀往小巷走去。

维克多最近喜欢上了一个妓女,说是妓女也不恰当,就是巷口超市老板*的女儿,每个月维克多这些大学生过来领月份的时候,她都会和他们调笑很久,似乎和他们当中许多都睡过。但是最近,维克多和她聊得越来越多了。

维什尼亚克没什么缺少的东西。维克多开始搬起面粉和油来,他们都是强壮的青年,背着这些回宿舍并没有问题。那个姑娘倚着墙,格外风骚地看着他们说:“都是不久要参军的人了,还拿这么多?”

“你可别担心,娜塔莉娅。”维克多说,“Spring吃得可多了。”

“那个单词我不会念,叫他尼克不好吗?”

娜塔莉娅朝他抛了个媚眼,扭着屁股回到了灰暗的超市里面。维克多意犹未尽地看着娜塔莉娅的背影,直到被维什尼亚克甩出很远。

维什尼亚克收到了信,从老家来的,称呼是尼克,那就是继母写的。他深吸一口气,把信继续读下去。

“……父亲病重,你若是参军,你知道,军人家属可以享受……”

灯有点不稳,他收起信,从袖子里拿出那张皱巴巴的志愿表来。

同龄人穿上军装的样子比我帅气多了,他想。维克多被分配到前方,他留在后勤,也的确应该如此吧。

“保重,Spring。”

维克多紧紧的抱着他,一颗年轻人的心脏隔着胸腔咚咚地响。

“保重,维克多。”

不再年轻的男人站在林立的墓碑前,雨下得很大了,黑色的伞缘流下一片模糊的雨帘。为烈士修筑的坟墓尽量从简,恨不得把每个人的名字都写成蚂蚁大小。

“维克•沙夏•基尔波诺斯,1906-1941,死于……战役”

娜塔莉娅并没有来,她随父亲下大牢了。一个前资本家的女儿是很容易下大牢的,在苏联。

对于维什尼亚克,这个世界上还会叫他Spring的人,已经没有了。

在乌鸦飞过基辅广场的第十五年,战争爆发了。*这一次,是男人拿着鲜红色的海报,在人群中招募士兵。岁月毁了维克多,却雕琢了他。相貌英俊的红军是很受欢迎的,至少,在不知道他十五年如一日的负责修枪,并且没有几个奖章或者头衔的情况下,这样一个头发有点长,眼角一颗泪痣,一双含水的绿色眼睛的英俊士兵,是很受欢迎的。

“胆小鬼,我们可要上前线咯!”

年轻的新兵叫嚣着,他们的面庞里都带着维克多的影子。男人望着他们远去的背影。他不得不承认他们的勇敢,却不敢拿起朝夕相处的手枪,冲进那个硝烟和血肉纷飞的战场。

离异的母亲和姐姐从两年前断了书信。母亲在他十五岁的时候带着姐姐搬去了法国,自那之后,来自母亲的书信几乎是一年一件。偶尔断了一年也不算奇怪。

但这次不同,即使他再怎么捂起耳朵不愿去听,也知道法国被占领的事实。他总抱着一点点的希望,希望母亲和姐姐能逃到英格兰,能逃回那个发音奇怪的国家去,他总是这么希望着。

直到德国人打进基辅的那一天。

德国人怎么会打进基辅?德国人怎么可能打到这里?德国怎么可能撕毁条约?农田被毁了,飞机被毁了,可是基辅不会毁灭。所有留在“后方”的人,已经被盘旋在基辅上空的飞机,搅成了一团浆糊。

我们不是什么后方了,我们是最后的人。他收到的消息,自己所在的营阵已经所剩无几,城里留守的人,再加上从前线退下的一群伤员,几乎可以说弹尽粮绝。从天上飞的东西就可以看出来。

他拿起了枪。这不是需不需要后勤的时候,这是所有人都要为生存而搏斗的气候。不过说来可笑,这好像是修了十五年枪的男人头一次端枪杀敌。

一个德国士兵走过来了,他穿着黑色的衣服,端着步枪,应该没有看见维什尼亚克,他解开保险,将窗户拉开一条缝,端正,对准,扣动扳机,那个人很快就倒下了。他是个青年人,和刚参军的自己差不多大吧,看得出他有刮胡子,说不定还是个美男子,但是现在他只是一摊血肉了。

维什尼亚克迅速的逃下楼,溜进那个巨大的教室,他现在藏身于自己的大学里,他打开墙壁的暗门,躲进了秘密教室。不一会儿,他被墙壁外丁丁咚咚的军靴声震得耳朵疼。

这就是维克多过的生活吗?

维什尼亚克抱住头,开始呢喃那些亡者的名字来。

“万尼亚,谢科奇,克拉克,莫洛斯,弗托里亚克,扎赫沃基……”

神啊,我应该庆幸自己的幸运才是。

老教授的秘密教室大到足以让他和其他几个青年暂时修顿。开始几日还能接纳伤员,那些人死了以后,就干脆把它变成了最后的营地。

这么多年过去了,学校却没有变。不过是黑板变得光滑,玻璃变得混浊,世界变得硝烟纷飞,接受了教育的人类变得更加疯狂无知。

房间应该是化学教授或者物理教授的,男人很熟悉各种颜色的药品和奇形怪状的玻璃器皿。队伍里似乎只有他把大学里的东西记下来了,除了维什尼亚克,不会有人去碰这些奇怪的粉末。

这次围剿战打得比他所见的任何一场战役都要残酷。德国人在头几天还只是开着飞机盘旋,甚至接受投降。而现在印着十字架的坦克在广场上横冲直撞,把几天前的尸体碾压得一片模糊。

维什尼亚克从第八天起失去了最后一个队友,他躲在子弹壳成山的房间里,尽管这里已经不安全了,他还是选择在晚上躲进去,然后打开那些棕色的小药瓶。那里的黄色粉末味道很可怕,男人有些头痛*,他知道自己发现了什么,他有那么一点点的开心。维什尼亚克决定出去走走,他不饿,他只是想了解那样一点外面的情况。

他出门,教室还在,两侧的落地窗被打得稀巴烂,一地的玻璃渣子。乌鸦穿过空空的窗户,像子弹一样飞了过去。就像十五年前,他托腮坐在窗前,看着乌鸦飞过广场那样。

一个德国士兵过来了,他不像第一个,他老了,像现在的自己,头发长了好多,脸上满是伤痕。德国人带了一排的士兵,举着枪慢慢的靠近维什尼亚克。

维什尼亚克笑了笑。身后的教室忽然迸射出巨大的橙红色的炙热花朵。

“до свидания(再见了)”

维什尼亚克闭上眼,往后重重倒去。

黑暗不知过了多久,少女银铃般的笑声传了过来。

“Spring.”

像妈妈的呢喃,像维克多的问候,像娜塔莉娅生硬的说出来的那个词,

“我是Spring.”

“我来找你了,姐姐。”

Spring忽然流下了眼泪,少女捧着水晶球走进他,她还是那个在甲板上跳舞的少女,穿着雪白的纱裙,却裹着军绿色的上衣,双目变为全白。

Spring已经不是Spring了,他读了大学,参了军,做了十五年的懦夫,不过在生命的最后一天里,把几包黄色的粉末引燃而已。他是懦夫,他从来都不是英雄。

“维什尼亚克•葛利高里•伊万诺夫。”

“你被选中了。”

“虽然你不是战士,也不被历史所记忆。”

“你一直是我的英雄哦,Spring.”

少女的笑声如银铃般,慢慢的远了。

*(苏/联的超市非今日超市)

*(指1941-1945的苏德战争)

*(设定是非常不纯的TNT,(我可不希望儿子被TNT毒死……)一个大学教授怎么弄出一点TNT的就不要深究了。)