不是冒险者,不是战士,没有经历波澜壮阔的冒险,一生中发生的最大战斗是山上的野猪冲下来毁了农田。

这里是位于峭野的罗兹村,整村人口不足四百人,依山靠水,风景宜人,村子里最大的事是商队一月一次从北边的奈罗镇来这里。

时间是预言之年第498个年头,库瑞比克一期二期的冒险?对不起,那都还没有发生,世界尚未连通,日子平和安详。

这是奇幻世界下,平凡人的故事。

*投递人设请先进入审核群审核。

女孩儿的手被扎了一下。她把大拇指放到口中吮吸,微微发酸和腥的味道弥漫在舌尖上;她小心翼翼地用舌尖和牙齿摸索着,然后把刺和带血的唾沫一起吐到了地上。这种素白的重瓣植物的茎干上有很多细小的尖刺,在编织的过程中,很容易扎到手。

她的膝上还放着一种淡绿色的玲兰,这是最后要和那些白色的浆果一起插在花环的空隙之间的。瓦依纳莫本想走得更远,去找她曾经见过的某种蓝色的花朵和玫紫色的果子,但是她脚扭了,来回便赶不上葬礼了。

……虽然她不敢,也不愿出现在人那么多的场合。体面人的葬礼应该是不会有她这样衣衫不整的泥猴子出现的,所以还是罢了。她也不愿意冒被人看到的风险接近葬礼地点,虽然这样会很对不起爷爷,但他不会介意的。

他也已经无法介意了。

瓦依纳莫远远地听着长笛撕裂单调静谧的空气,爷爷值得更好的,但她没有琴,而且曾经被教导过的那些东西也已经生疏了。或许在所有人都走开之后,她可以摘一片叶子,吹曲简单的小调作为补偿。

不过这些都是以后的事情了。

她知道爷爷偶尔会特地在外面留食物,在接近秋天的时候,女孩儿也会在附近找到些颇为完整的衣料,够她抵御冬天,还能在自己窝上添补些许。

“请原谅我。”她对着花环低声说道,“来生路远,祝您一路平安。”

她会把这一个放在爷爷的墓前,而另一个,就送给杰姆斯爷爷的家人……之类的。

-------

半个小时前她在杰姆斯家厨房的窗下压低身形。那时还是比凌晨还早些的黑夜,整个村子都如往常一般安静。这是流浪儿早就开始谋划的事情:他们家有把很旧的长柄勺,已经裂开了,人们肯定不会在意它。但瓦依纳莫很在乎,如果她能得到这柄勺子,就可以省去很多麻烦。有许多野生的植物根必须经过长时间的烹煮和搅动,不然他们就会苦涩地难以入口,还会可怕地凝结在自己煮汤用的瓦罐底下。

以前她曾经使用过捡来的树枝。第一次树枝的缝隙里藏了只虫子,它掉进汤里发出了一种恐怖的气味,毁掉了她最近两天的辛勤劳动;第二次那种不认识的植物枝干让她的舌头发麻,好似肿大了不少,连气都喘不上来了。勺子是必须的。

半个小时后她被按在椅子上,流浪儿不安地扭动着,但那个精灵正抓着她的手,用干净的旧布条包扎着那些伤口。

瓦依纳莫绝想不到会被抓个正着,但南尼尔似乎还没有责怪她的意思。

”瓦依纳莫是吗?很特别的名字。“

”……“她在椅子上不安地提着腿。

”不要害怕,孩子。‘精灵冲着她眨了眨眼,昏黄的小灯使他的眼睛变成了一种柔和而特异的金棕色,“我并不是要向你兴师问罪,只是想同你谈一笔交易。”

“……恩?”

“我需要一些莓子,就这几天吧,越多越好。这正是初夏,对于外面的那片旷野,你或许比我们还要熟悉得多。”

“……”

“当然,这是交换。你可以换走那把勺子、盐和其他的一些调味料——别露出那种表情,对不对?”

瓦依纳莫猜自己的表情绝对像是看见桌上的苹果派突然变成了一只猫,并且开始吃自己的尾巴。最后当她懵懵懂懂、晕头转向地走出杰姆斯家的时候,手上拎着精灵编制的草篓,里面塞着面饼和番茄——据他所说这是为了保证交易完成的先期投入。

流浪儿沿着村庄被牛、马和骡子踩出的小径往外走,她需要静静,或许先回自己的窝里补个眠。有了这点儿食物,她确实可以将精力都花在找那些不顶饿但确实很好吃的莓子上面。

流浪儿推了推搭窝的粗树枝,它看上去更加摇摇欲准了,但好歹仍然算是个容身之所。

瓦依纳莫掀起充作门的帘子,低头钻了进去。虽然在里面与在外面温度相近,但风好歹是小了一点,她拽着那灰色的、说不清是脏还是旧的的布头把透风的缝隙盖上,决定不睡到太阳将外面晒热绝不起身。

上接【http://elfartworld.com/works/157148/】

喪事很快就沒了悲傷的味道,畢竟,老頭子活了七十多歲呢!老頭老來沒受過什麼罪,身體又硬朗到能下田幹活,死得雖然突然了些,但沒受苦,幾下就去了,反而說得上是件大喜事。加上家裡雖然說不上人丁興旺,但孫子也是個好青年,不會有後顧之憂;何況還有個精靈幫手,能照他生前說的料理後事。

“爺爺是個好爺爺,再見了。”阿什利將一簇花放了下去,棺材一合上,最後對死者牽掛的心緒也就放下了。客人都把各自帶來的禮物扔進土坑裡,伴隨著鐵鏟攪動土壤寂寞的聲音,喪事暫且告一段落。

眼下,鄉村樂手正吹著笛子,請各位客人就坐。按當地的葬禮順序,在入土之後,這家的親人念一段悼念詞,再由村長宣告遺產歸屬權,隨後是村裡學者的悼念詩。如果是深信徒,或許還會去城裡請位牧師,不過老爺子只在每年過年時去隨便一個神殿祭拜一番,實在說不上有什麼信仰,葬禮也就不請牧師來了。

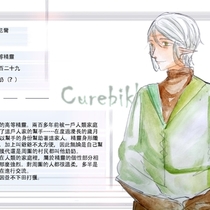

當大部分客人坐上屬於他們的位置時,那一家的精靈幫手走上前去。沒人知道這位精靈多少歲了,大部分熟識的人都叫他奶奶,不過他絕對比村子裡面大多數老人都還要年長。

“我們希望他在另一個世界能一切安好;我們感謝他陪伴我們的路途;我們將會記得他強健而快樂,他經歷過了很多事情,而現在已於地下安眠。”精靈很容易讓人忘記他的年歲,他泛白的髮絲和額上的皺紋,還有幾乎維持著少年纖細的體型都模糊了歲月能帶來的界限。他慢悠悠地向著賓客,以傷感的語氣說著平淡卻幸福的事。

“我,傑姆斯老爺的幫手,還有阿什利,他的孫子,我們兩人都會再剩下的日子裡面想念他,並且將他曾經存在過的證明留下,我們會想念他,更會想念他過去開心的日子,并祝福他在那一邊過的愉快。”

“感謝諸位抽空,放下手中的活計來傑姆斯老爺的葬禮。我也不再多說些什麼,接下來請村長先生上來吧。”說完這句話後,精靈便走下臺,換了羅茲村的村長羅恩先生上前講話。

羅恩先生老當益壯,講起話來也頗有條理,只是內容有些無聊,前半是悼詞,因為南尼爾已經講過大半,再由官方腔調重複一次便顯得贅述。而鄉下能繼承的事情也就那麼幾樣,除了農田便是房屋,老爺子還只有一個繼承人,誰都能想象到會有多無趣。

羅恩先生拿著張稿,煞有介事地唸到:“……我在此表示沉痛哀悼。接下來,宣讀死者遺產歸屬,二十畝田地,房屋一棟,額……”他的眼睛猛地圓睜起來,“下人南尼爾的差遣權力。”

臺下群眾嘩然,葬禮瞬時像將水澆在發熱的鍋子上似的,發出來嘈雜的議論聲。羅恩先生鼓起胸膛猛擊一次桌子,又向台下喝了一聲,聲音才止住。

“肅靜,肅靜,南尼爾奶奶——南尼爾先生,你有沒有相關的證明,可以證明您的自由確實由傑姆斯所掌管。”

“確實有……啊,請稍等,那得去我家一趟。”

葬禮中斷了。羅茲村有近四百人,少說也有一百個跟著南尼爾奶奶浩浩蕩蕩地去了傑姆斯家裡。當事人進了屋子,沒一會兒就拿著一張保存完好的泛黃羊皮紙走了出來。南尼爾將那張紙給了羅恩先生,好讓羅恩先生讀出來。

“我,南尼爾,原名摩根海默斯,今日受僱於英格爾,并會在未來侍奉他的子嗣,這份合同的期限是直到我死去,或是這一家滅族……見鬼了這份聲明還被當時別處的村委會通過了。”羅恩先生瞪大了眼睛,羅茲村的村民們也瞪大了眼睛,就連傑姆斯爺爺的孫子阿什利也瞪大了眼睛。只有南尼爾一臉鎮靜,一副了然於心的神情。

“英格爾是傑姆斯的曾祖父,家系圖傑姆斯老爺也有拜託我保存,你要看看嗎?”

“不不,不用了。”村長羅恩先生擺了擺手。

這隻送葬的隊伍的氣氛一下子變得奇怪了起來,好在大家回到了葬禮地點之後,學者的悼念詩挽救了一切。之後是葬禮的宴席,這午飯辦得很豐盛,宰殺了一隻豬和幾隻雞,焗了大布丁,還有一些時令新鮮蔬菜擺放在桌上,供賓客享用。

只是現在大家都不清楚該怎麼繼續吃這頓飯了。

葬禮結束後,在場者三兩退席,回到各自家中,留下死者的家屬收拾殘局,四下一下子便靜了下來。

南尼爾注視著檯子上的花圈,那是由初夏的野花編制而成……剛才似乎還沒有那東西,是不是哪個孩子帶來的呢。他一面想著,一面收拾著碗盤,盤算著接下來日子要怎麼過——家裡的餐具多出來一份,怪寂寞的。

這時,他聽到熟悉的聲音從身後傳了過來:“奶奶!您鬧什麼呢奶奶!”

“可是那張僱傭書是真的,阿什利,你要看嗎?”南尼爾抬起頭來問阿什利,青年不可置信地看著他。

“不是,等等,事到如今您把這東西拿出來,還有什麼意思?”阿什利的表情好像吞下了蒼耳,他有力的手抓住南尼爾的肩膀,把那塊兒捏得生疼,“您明明知道我們家裡沒人把您當成下人看的。”

“可這是我留在你家裡的憑證之一啊,阿什利。”南尼爾輕輕摸了摸年輕人放在他肩頭上的手,後者好像有些不好意思,急忙把手抽了回去,“你不用擔心,這僅僅是文書上的事情。”

“您大可以把那張文書燒掉啊,為什麼要留到現在呢!”

“嗯……”

“您這是幹嘛!”阿什利重重打了自己的手心一下,似乎是因為無處發洩那股怒氣,他又抬起頭,向南尼爾湊近了一步,“您說說……這有什麼意思……”

南尼爾看著青年的態度,為對方的急切而有些不知所措,不過他還是伸出手來抱了抱年輕人。

“我只是從未想過要將那張紙燒掉而已……那張僱傭書現在也是你的東西,你想要對它做什麼都行,當然,我也是。”南尼爾將那張紙揣進對方的口袋裡。

“您真是的……!”阿什利跑開了,留下南尼爾在原地不知所措,過了會兒,對方又回來了。

“我只是想告訴您,我燒了那張紙。”

“你燒了麼……哎。”

他們又沒有什麼話可說了,糟糕的是,現在這個時間討論晚餐也不太對,幸好還有清潔的活可做。等收拾完那些東西,已經是下午。南尼爾想那些不愉快也已經消解,便在四周找尋阿什利的身影。

阿什利也早就做完了自己的活,現在正坐在一塊石頭上,若有所思地向著遠方望去。

“想什麼呢?”南尼爾問道。

“奶,奶奶!”

“怎麼啦?”

“我哪讓您不高興了麼……”

這問題讓南尼爾停頓了片刻,他想著或許就是阿什利異常態度的來源。面對青年的疑問,精靈搖了搖頭:“沒有呀?謝謝你關心我,怎麼了?你不舒服嗎?”

“奶奶啊,你可不是下人。”阿什利從那塊石頭上跳了下來,一把抱住南尼爾,“我們家沒人把您當下人的……”

“太好了,阿什利,我也希望能做你的家人。”南尼爾輕柔地拍了拍阿什利寬厚的、男子漢的背,不知不覺對方的個頭已經大過了自己的。阿什利的腦袋微微垂下,用他自己的額頭抵著南尼爾的頭。南尼爾想起對方這幅樣子是要哭了,便趕忙伸出手揉起對方的頭髮。

“您就是我的家人啊……!唔,我還要賺錢給您養老呢!”

“好呀,我等著呢,你要慢一點,慢一點,慢慢地來。我好高興啊,你已經長成了這麼出色的大人,和你的高祖父一模一樣。”精靈踮起腳來,抱了抱他的家人,他輕輕用鼻腔哼著古樸又熟悉的歌謠,像是很久以前那樣。

阿什利緊緊抱著他,像還沒有長大一樣鑽進精靈的懷裡,一面嘟囔著:“奶奶,我想吃甜的!”

“好呀,要不要吃蛋糕?”

“我要吃草莓蛋糕,可以嗎?”

“當然,等商隊來了我就做給你吃。既然東西都收拾得差不多了,我們先回去吧,晚飯想吃些什麼嗎?”

“那我得想一會兒了。”

“小瓦,你又偷人家的盐了!”男孩儿笑嘻嘻地掂着石头,“阿婶看见你又要拎笤帚了。”

瓦依纳莫并不回答,只是梗起脖子往外野走,草绳穿起的蚱蜢在她的袖子底下一跳一跳,沾满泥的块茎把浆果挤得稀烂,沾得她灰乎乎的衣服更加脏污了。男孩儿随着她一路 走,一路絮絮叨叨着:“小瓦,隔壁家的鸡蛋是你摸跑的吧?那一路踩毁了的覆盆子,也是你干的吧?怎么每次你偷人家东西都无了声息,我只不过做一点儿错事,阿莫叔就揪着我几乎要把腿都打折……”

“是瓦依纳莫。”

“什么?”

“我叫瓦依纳莫,不叫什么小瓦。”流浪儿低声重复了一遍,“瓦依纳莫。”

“小瓦,小瓦,小瓦。”男孩儿霎时间来了兴致,一遍一遍地喊着,“谁在乎你到底叫什么?我们叫你什么你就叫什么!小瓦!”

流浪儿挑了挑眉毛,在对方喊到第五遍小瓦的时候把一把烂泥巴扔了过去。稀泥砸在了男孩儿左领子下面,出于说不清是恼怒还是对快要到来的责骂产生的愤慨,男孩儿立时揪着了瓦依纳莫的袖子。孩子们尚小,没办法像样地挥拳,只是用沾着泥土的巴掌互相挥打拉扯,在地上厮打起来,压倒了一丛丛半死不活的苜蓿和叫不出名字的杂草。

流浪儿毕竟体格瘦弱,被压着打到蒙头转向。男孩儿不偏不倚的一拳打中了她的鼻子,酸痛得她眼泪长流,张口就胡乱咬去。男孩儿被她咬住小臂,挣脱不得,模模糊糊地骂着不合小孩儿耳朵的话。

打了有一时半刻,听见动静的大人们把孩子们揪开。瓦依纳莫愤愤地抹了抹脸,半串儿蚱蜢被压得碎了,尖尖的虫腿儿戳进了她的臂膀里。她的耳朵被打得嗡嗡作响,所以也听不见男孩儿和后赶来的大人们到底在说什么。泥巴和着血沫子被她又抹到了脸上,流浪儿把自己的衣服拽平服了,拧头就继续往外走。

等她又能听清虫鸣的时候,已经走到了水边。天色已经晚了,在这儿玩水或是洗濯的人们都已经回了家,更何况今晚差不多是月圆的时候,人们都在准备晚上的篝火聚会。

瓦依纳莫就着掬起的水擦了把脸和手上的泥巴,今天大部分或偷或捡或寻来的食物都在之前打架的时候弄丢了,破破烂烂的口袋里只剩下发涩的块茎、压扁了的蚱蜢串儿和与泥巴无二的浆果。

流浪儿坐在溪边的石头上,脚底下的青苔滑腻腻的;于是又便往后靠了靠,她还不想在这种时候摔断脖子,尸体会卡在石头缝里,污了大家的河流。瓦依纳莫在水里使劲搓着块茎上的泥土,直到它露出带斑点的黄色表皮,粗糙的石头正可以磨去它们;半碎的蚱蜢则挑拣些不那么支离的,嫌弃地挤掉大部分腹内器官;至于浆果,只能边洗净边挑拣出还能吃的部分,每洗上一颗,就往嘴里丢上一颗,酸涩甜寡,不一而足。

瓦依纳莫把拾掇好的蚱蜢叠在一起攥好,块茎则挽在手肘间;天已经黑了,漫天的繁星从地平线处旖旎而上,远处的村子里传来些许人声,但都不甚分明:篝火聚会应当已经快要开始了,隐隐约约的火光透过层叠的房屋和通透的空气照过来,照着瓦依纳莫往自己小窝的草路。

石头底下压着密实的火灰,流浪儿掀起石头,往里添了些许枯叶,把火重新吹亮。她从靠着的小柴堆里抽了一把干秸,慢悠悠地把火烧旺。在等着火舌重新舔上木柴的时候,她开始把洗干净的块茎削成薄片:锈刀饱经风霜,切出来的食物薄片毛躁不平,但也算是个消磨时间的把戏。

流浪儿把切好了的块茎贴在石头表面,从口袋里取出木头削成的调味罐轻轻斟了一下、两下、三下,足矣。薄薄的汁水渗了出来,微微的沸着,和着盐蒸干了而留下白色的痕迹。蚱蜢腿则被揪了下来,整齐地排列在块茎右边,正被烘得酥脆。

蚱蜢的身体正过着火,但因为体力耗得干净,便连汁带水半生不熟地便吃了。瓦依纳莫没去管嘴巴里泛起来的奇怪味道,她坐在半死不活的火堆儿边,想象着村里的那堆火:明亮、美丽、具有力量,遥遥地指着天空,人们围坐笑唱,再拙劣的琴曲都会有人喝彩,更别提那些于漫长时间里在头脑中发酵的故事,想必应该绮丽非常。

瓦依纳莫收起双腿,坐了一会儿就躺下了。她还不想睡觉,但坐着也没甚意思。

她想象着村里的盛况,但其实那么多年了她从未敢前去观看;流浪儿揪起一根干燥的蚱蜢腿,咔嚓咔嚓地嚼了,被昆虫的尖脚扎了嘴巴。

“咱們羅茲村吶,什麼都好,就是地方小了一些;可村子依山傍水的,旁邊又是個鎮子,住起來也舒服。村裡頭住的孩子也都是好孩子。”

“南尼爾奶奶!你又說這話了!”說話的人略有些埋怨,但並未認真生氣。被喝了一聲的“奶奶”笑了笑,再沒有接話。說話的是個年輕人,十七八歲,有頭棕褐色頭髮,長相清秀,眼睛顏色有些特殊,是在羅茲村很難見到的紫眼睛——除此之外,這年輕人就沒什麼大特點了。

而坐在他身旁的扶手椅上、慢悠悠地織著毛衣的人,則是當地少見的精靈。

精靈要比人類長壽得多,但也能看出來這一位的年歲很大了,應當是中年,又或更年長些;不知是歲月還是種族模糊了此人的性別,洗得泛白的綠色披風遮住了性征,看不出是男是女;只能從嗓音中聽出這位“奶奶”實際上是男性。雖是精靈,但奶奶的口音經過不知道多少年的洗禮,聽來就和羅茲村本地人一樣。現在要叫他說幾句精靈語,指不定還說不出來呢。

“再過段時間也要下雨了,到時候河水上漲,就不能去游泳。雖然對農戶來說是件大事,村裡的孩子到時候可會無聊得要命。”過了會兒,年輕人又說道。

“阿什利,你也不要太累了。”奶奶從那件未完成的毛衣上抬起頭來。

“我這不是天天閒得沒事做么?青豆角也收了,菠菜也收了最後一些,現在正覺得無聊。要不然,我去山上打點野兔回來?”阿什利用食指扣了扣木桌,因幹活變得粗壯的骨節弄得古老的木桌發出咚咚聲響。

“你呀,可別太勉強自己,幹那些活已經很累了。現在好不容易休息休息,就別想那麼多吧。肉食不夠,我們可以過幾天再和人家換。你爺爺呢?怎麼半天不見他影子。”

阿什利隨即回答:“我哪知道呢。這幾天太熱了,我明天要去河邊洗洗才行。”

“阿什利,起來一下。”

“嗯?”

“讓我看看是不是合身。”南尼爾說著站起身來,把那件未完成的毛衣放在阿什利身上。毛衣是灰色,摸起來很柔軟。正好比能覆蓋阿什利腰部的大小要大上一圈。

“奶奶現在就織毛衣嗎?”阿什利笑了笑,將毛衣塞回奶奶手中。

“織完的時候冬天也到了。冬天每年都有,不用怕用不上,何況你也該換一件了。”

這時從門口那裡傳來了敲門聲,對話也就自然而然地被打斷了。鄉下民風淳樸,沒有鎖門的習慣,能看到站在門口的人是誰——是瑪麗和約翰他們夫婦倆帶著他們的孩子來了。阿什利和南尼爾向他們道了下午好,對方也回了幾句,打過招呼之後,約翰將那孩子向前推了幾步。孩子生分但不失禮,見到人縮在父母身旁打了聲招呼,就不說話了。村子裡不過幾百來號人,是互相認識的,這孩子雖然平日就常見面,卻生性如此安靜。

“不好意思,能不能請您幫我們照看我們家的約書亞?我和約翰要去奈羅鎮幾天。”瑪麗說著,讓約書亞也低下頭來懇求。這對夫婦確實是要去旅行的打扮,多半是要去鎮上的集市交易生活所需的物品。

“當然沒問題,我家的老爺也一定會歡迎他的。”南尼爾為夫婦兩人倒了茶,不過,這份好意被回絕了。約翰和瑪麗得知孩子會被好好安頓之後,便急急駕著馬車離去,留下南尼爾與阿什利面面相覷。

“走得也太急了。”南尼爾評價道,他給約書亞拿了本圖畫書——最簡單的那種,只有圖畫和幾個單詞。這孩子雖然生性安靜,卻對書本沒有什麼興趣,只是隨便看看就放下了,反而是一旁的阿什利看到那本書嚇了一跳。

“這不是我小時候的麼?還留著啊。”

“可不是嘛,留著也挺好的,等你結婚了可以給你的孩子看。到時候你就和她說,這是我小時候看過的書。”精靈又沉醉在織毛衣裡了,阿什利想反駁些什麼,卻沒再說下去。

當晚的晚餐是濃稠的菠菜湯,裡面加了奶油。差不多快天黑時,阿什利的爺爺才回家。沒有人有異議,老頭便坐下來吃晚餐。

“我今天在外頭跟賓浩思家的太太聊了聊天,”老爺子說著舀起一勺湯,吧嗒吧嗒吃了起來。賓浩思太太是個年老的寡婦,和老爺子差不多大,“她說她家的女孩到了要嫁人的年齡,或許我們——”

沒有人理他,南尼爾給約書亞盛了一碗湯,阿什利咳嗽了一聲:“這菠菜是新收的,很新鮮吧?”

“確實很好吃,煮湯有點可惜了,明天用來做些別的吧。約書亞,吃得習慣嗎?”

“我家只有圓白菜。”約書亞回答道,“我可以早要一點菠菜湯嗎?”

“當然,好好吃飯才能變得強壯,你被你爸爸媽媽教得很棒。”南尼爾又為男孩盛了一碗湯,“來,這是你的,咱們尊貴的小客人。”

“謝謝——”“南尼爾,幫我說說話,幫我說說話,你們怎麼這麼欺負一個老頭呢。”老頭吹著鬍子打斷了對話。

“阿什利,你願不願意去見那位小姐?”南尼爾問。

“等明天去玩完了水再說吧,約書亞?你要不要去玩水?有沒有想叫去一起玩的朋友?”

“湯姆,可他被他媽媽叫去干農活了,他哥哥也在幹活,妹妹——太小了,我不要和女孩子玩,我家又沒有兄弟姐妹,爸爸媽媽不給我生!”約書亞舔了舔嘴巴邊上的綠色奶油。

“沒事的,以後就會有了,那時候你就會是最大的哥哥。”南尼爾笑了笑,“明天咱們上午去吧,中午前要稍稍涼快一點。”

“爺爺,還要喝湯嗎?”阿什利問,老人家癟了癟嘴,把湯碗遞了過去,答案不言自明,一鍋湯就這麼見了底。飯後,南尼爾為小客人鋪好了床。約書亞是個乖孩子,飯後沒過多久便上床睡覺。這時,村裡大部分屋子的燈光已經熄了。

農家日落而息,除去精靈管家在燈火下織著毛衣,剩下的人早已在床鋪上發出細弱的鼾聲。

到了第二天早上公雞打啼時,天空早已經變成明亮的白色。匆匆吃過早點之後,爺爺和阿什利便去下田了。約書亞早早就準備好,等著他的臨時監護人帶他到河邊去。

現在正是五月,出於農人興趣所栽的玫瑰花早已長出紅色的花骨朵,從旖旎枝葉上生出芬芳香氣;天還早,並沒有感覺到那種夏日所帶來的炎熱,但天色卻昭示著今日毒辣的天氣。南尼爾拿著一籃新收的菠菜,要同鄰居交換幾隻雞蛋。約書亞把他的小腦袋趴在籬笆上,數起來玫瑰的葉子,還沒數完,精靈就已經提著雞蛋回來了。

“喜歡吃雞蛋嗎?約書亞?”

“喜歡。”

兩人穿過村子,到了西北側的河流,幾個月前,河上的冰還沒化,現在卻已經是一派生機勃勃的景象。岸邊是被河水拍打得磨去了棱角的石頭,南尼爾找了其中一塊,坐在上面。孩子呢,早已按耐不住,脫了衣服便下了水。

“小心河底的石頭啊,很滑的。”南尼爾叫到。

“奶奶呢?奶奶不下水嗎?”約書亞喊道,他在滑膩的石頭上尋找一個穩定的立足點,隨後把自己的身子全部浸泡在了河水中。

“我就不下水啦,在岸邊看著你就好。”這倒是個合理的答案。約書亞見奶奶執意不下手便搖搖頭,一口氣潛到水底去,像個專業的小漁夫似的摸起來河底的蛤蜊。這時,太陽已經出來了,從水底頻頻起來吸氣能感覺到河水皮膚上被蒸乾的麻癢感覺。現在是晚春,河裡沒有多少大蛤蜊,這讓約書亞有些沮喪,不過,他還是把那些咖喱好好放在自己的小麻袋裡,等抓夠了,他就游向岸邊,向奶奶展示那些戰利品。

“怎麼啦?有什麼好成果嗎?”奶奶壓低了語氣,要等著約書亞宣佈什麼重要的事情似的。孩子呢,把自己的袋子攤開,將那些牡蠣展示給年長的精靈。精靈把那些蛤蜊拾起來,好像在翻找什麼珍貴的珠寶似的一一查看。

“很厲害呀,這麼多,不過這裡面有些太小了,把他們放回去吧?”

約書亞點了點頭,他挑出來蛤蜊裡面較小的,把他們丟回柔軟的河床,再踩著水回到岸邊。天氣很熱,但冰涼的河水和拾貝帶來的興致打散了太陽帶來的不快。奶奶遞過來一條柔軟的鹿皮,叫約書亞快點擦乾淨身體。

“雖然已經很熱了,但還有風,小心不要感冒了。”

兩人滿載而歸之後,便原路返回村莊,村子裡頭,見不到有多少人在幹活。正當約書亞疑惑的時候,卻聽到從房子裡面傳來一陣陣哭聲。再一看,村子裡的村民都圍著奶奶的房子轉。

“南尼爾奶奶,老頭子在田裡幹活時死啦!”

有個女聲哭泣著叫到。