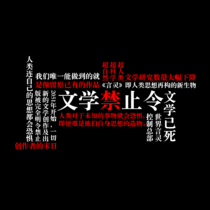

“2051年4月,《文学禁止令》正式颁布,一切新的文学创作及出版被全部严令禁止。”

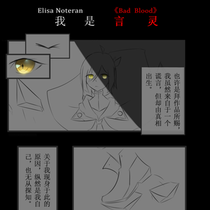

“言灵是人类思想的再构物。然而即便是自己思想的造物,人类也一样为之恐惧。”

“——文学已死,然而文学永恒。”

企划主微博:@莳花文库

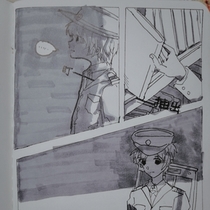

晚风跃过笔直光线,畅通无阻地行扫边道上欲坠的叶。万籁俱寂的世界与以往并无不同,四下扫视,再不见路标提示信息波动的清明,像往后不定式自由的缩影。去另一个学区,说爆炸发生时正好去其他地方了才幸免于难,否认不利基因和意外幸存的关系。我没有保管秘密的责任,也不可能守护生地朝日化作旭阳的平庸记忆。生存是奇迹,无需额外耗费精力增添情感义务。

那我先去写点东西——你不要写作业了不如去写点东西。走向沉默黯淡下去的天际,走向学区边缘,过于近似教学楼下的街道里忘了名字的话仿佛又要应声响起。冰烛不想再听,条件反射般地想要背诵出一串关于如何避免文章被发现和删除的信息。这样大家都会感觉烦而离去。因为无论谁都将此铭记于心,窗外灌木丛灰头土脸地绿油油。因为,活下来的是我不是带着温柔的梦飞得哪儿都是的你。冰烛掂量着光剑,空挥一气的冲动太诗意了,不可理喻。多少昼夜的停杯投箸,才能在作家凝望的眼中击落明晰成型的月光呢。“就算闭上眼转过头去也没用的,冰烛你还要理智检定一次——”人造太阳太奢侈了,日月辉映投影下的霞光的微妙变幻太感伤了。摄影家与画家们还能卡住天际梦幻般的降色光带:倾注情感抑或平铺直叙召唤出适宜色块的代码,总还是比嗫嚅着复述不变的诗歌词句来得深刻。但淡蓝天幕上慷慨挥霍光景的炽热,只凭冰烛一人所见,也好似再无存在价值。

未被驱除出人类世界的前提下,她的描摹至多存于想象之中。

就算塞住耳朵也是有用的,一切都尚未坍塌的现今,杨树褪落的残渣死灰复燃,蔫乎乎粘到地上一段时间后未经踩踏又低空摇摆,乘风归入死物遥不可及的前方。“恐惧是深入人心的。”冲动也是不可抵御的,无论是多代筛选后对某类学科的执着,还是即将被当作低级副产品天赋又不可能简单筛出的书写。

“但是我说了一定有用啊。”陌生的石板路花纹在视线低垂到不能更进一步的时候,排斥起过往的不容置疑。

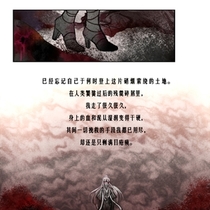

冰烛听不到理所当然的声音。街灯应时而亮,追赶黄昏,埋起现实深藏的黑洞。然后,肉眼可及的一切就是想象衍生的全部,我不再借助嘈杂或寂静判定场景的发生,我不再观察生活简称无趣的现实。之后,那不可再生的天赋一如被破坏了不可再生的神经,有限韶华中铺展开再接续拼接而起也无法身临其境。“看书上原话——”既成现实的那一刻总会感觉后悔,远端神经刺骨寒意激起的肾上腺素同不可计量的如果如果相伴相生。像严重失误后云淡风轻,但悔之莫及。草木初生,回不去的独自一人的傍晚,她不由自主地向后张望。她看到不会再度涉足的熟稔长路。

“那么,你失忆了。幸运的是,反派不能获取任何身份信息了……”回收站里缓慢复原的数据库该是白璧微瑕,言灵接触史存在却没有写作警告。离忘记文字贮存事项还有多远呢。每时每刻都被地表拽着由无能无力拉扯,却依旧害怕任何言语铅字成型。冰烛发现了她没为同伴们留下什么,一切化为乌有甚至再没人会注意到四月飞雪的寒冷彻骨的当今,祈愿太过荒谬近似讽刺。

从区域脱离。路标无声伫立。我是太奢侈的存在,目视早已终结的星点,苍白地空怀敬畏;不知道光剑是αβ抑或γ呢,还是力不能及顺水推舟一并忘却了的言语塑造的?冰烛踟躇起来,长途跋涉捎带起被现实存在的言灵驳斥的记忆。

我活不到长大的时候。“我就想这么干。藐视命运。”

所谓的努力也不可阻止无法改变。原因有好多,要听吗?不听我知道得比你多。“你能给我解释一下为什么命运就这么冒犯不得吗?彻头彻尾的冷酷无情。”

我曾经很想知道,拥有正常成年人的双腿是什么感觉。双向通行的路上只有冰烛在行走。这一点我不想知道了,我看着你们做得到就能确信我伫立的意义。昨日的未来在身后坍塌,卷起的灰尘遮蔽仅存星点。冰烛认为不可以假装死去的人们住在那里。模糊的视野里隔空可见的楼厦灯火或许指向彻夜沉思,不灭的火烛褪去文学价值,夜间照旧交相引燃变相的迫切意义。意义没办法被隐喻构建也无妨,而且我大概不介意留下对疾病的总是会有办法解决的态度。

看不见了。

你们一定不愿意再被絮叨睡眠缺失对人体的影响了。

“那么,晚安。”

(剧情简介:字数1616……大概就是冰烛学校被炸掉,然后只有她活下来的前情提要x差不多是自己一个人傍晚离去的场景x)