一个捏他自血源的代餐企,讲述了发生在架空国家基列耶琳的、由不断循环的悲剧组成的漫长的五天。

本企划主线正式结束!企划页面开放时间已延长,可以自由创作世界观相关互动和后日谈!

我滑——

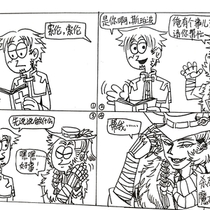

顺便简单写个互动捏

希望没有ooc

-------------------------------------------------------------

窗外的雨滴滴答答地落在广场的青铜喷水池里,在原本平静的水面上不断留下大大小小的涟漪;雨水滴落进水池的声音意外的嘈杂,一刻也不曾停息。不知从何时开始,基列耶琳的上空被铅色的云笼罩起来,细雨不断洗刷着这座虔诚的城市,几天前大教堂里里外外浓厚的香薰味都被雨水湮没带走。

珂洛希亚坐在南侧的教室里,然而她的视线并不在手中摊开的书本上。她若有所思地望着窗外,就连脸上的微笑都在不知不觉中淡去。她身上穿着在衣柜里雪藏了大半年的精致外套,这场突如其来的寒潮让她内心充满疑虑,以至于对手头的书本都暂时没了兴趣。近来基列耶琳的确有些奇怪,珂洛希亚知道,那一定是因为那些可疑的外乡人的到来。仪式将近,她可不能允许那些外乡人破坏了这神圣的仪式。

干脆杀了吧?

虽然不知道他们到底都在打些什么小算盘,但至少可以肯定少不了古籍里提到的女神的死对头欧博斯克的关系。

她想起上次询问那个喜欢缠着自己的外乡人——似乎是叫斯珀波来着——是否信仰欧博斯克。他的话真假参半,不过她还是得到了有用的信息。

“如果你能多给我讲些你们的那个神,我可以给你你想要的东西。”她眯着眼睛靠在床边,银色的月光将她充满魔力的双眼照得光彩熠熠。蓝发的异乡人看的入神,一时没反应过来她说的话语。

“什么?”

“你的神啊。”

“哦,你说那个什么欧的。”他皱着眉思考了半天,最后也只勉强记对了一个字。“呀所以说,”他送着肩膀摊开双手:“俺可不觉得那是俺的信仰。”

珂洛希亚将身子凑近,嘴角的弧度一如既往地迷人。她眯着眼睛,死死盯着斯珀波:“那你的信仰是什么呢。”

斯珀波不由自主的向后仰去,很快身子就抵到了墙壁。他看着谈论到神学相关就变得比往日更加痴迷疯狂的珂洛希亚,心想自己还真是开了个“好”话题啊。“黄金。”

他从衣服内侧拿出精致的金鱼饰品,在珂洛希亚面前展示着。

珂洛希亚沉默着,她的笑容一如既往,但斯珀波看得清楚,有什么并不存在实体的狂热情感从她的眼睛里消散了。下一秒,她开始下达逐客令。她毫不留情地把坐在窗台上的斯波珀向外推去,反手就要将窗户关拢。

“喂别推啊!”

“这位客人该走了哦。”

“啊啊,珂洛希亚小姐对外面的信仰感兴趣吗?俺知道很多故事哦——”

他的话似乎没有说完,背后的窗户被无情地关上。斯珀波感受着窗外的冷风,隔着玻璃看着屋内满脸笑容的少女。

她的双唇微启,明明玻璃的隔音效果并不怎样,但他没能听到她的声音。她像是有意让斯珀波了解她在“说”些什么,每个单词的口型都做得务必准确:

“下次你通过正常手段见面再讲你那些故事吧。”

暗色的窗帘最终阻挡了他的视线,他无奈的挠了挠被风吹得毫无造型的头发,深深叹了口气。

结果到最后也没能问出更多关于欧博斯克的事情,珂洛希亚一想至此,手指略感烦躁地叩击着桌面。拜那家伙所赐,她在放假期间也只能回到大学自习。教学楼比平日里空旷了不少,此时的教室里只有珂洛希亚和寥寥几人。她看了看时间,正打算起身去喝下午茶,不远处一直在奋笔疾书的同学却先她一步站起身来。她将桌面上小山一样的书本杂乱地堆在一起,抱在胸前,踉踉跄跄地小跑出教室。

“哎呀。”当珂洛希亚发觉她无意中掉落了一本笔记时,她已经不见了踪影。珂洛希亚蹲下身,目光自然而然扫视到笔记的封面:

钟声响起的时候要记得关闭门窗。

一阵恰到好处的风从敞开的窗里飞入,吹动着珂洛希亚的长发和长裙。夹杂着泥土和雨水味道的冷风让她忍不住打了个寒噤,连忙走到窗边将窗户关上。

那家伙要是再来,就用这场寒潮作为借口,实验一下自制的流感药好了。

珂洛希亚睨着窗户,突然忍不住笑出声来。

玛格那斯踏着第六响钟声走进国立医院。

六声钟宣告教会的宵禁令启动,基列耶琳的居民们该回到家里,现在是圣职者们的工作时间。医院正厅的大吊灯熄灭了,只点着几盏留给夜间巡逻者的油灯,玛格那斯在晦暗的门房前停下脚步,早就等在那儿的守门人立即殷勤地从小窗户里伸出脑袋来,维持一种弓着腰又昂起头的恭敬姿态:“大人,您有什么事情吗?”

“检查宵禁,”玛格那斯和善地对他笑笑。那张探出来的面孔尖削又生满黑毛,一对浑浊得分不清黑白的眼珠深陷在头颅两边,叫他不得不侧着脑袋看人,玛格那斯面不改色地注视守门人宛如古怪鸟类的脸,问:“候诊区还有没走的病人吗?”

“没有了,没有了。”守门人连连摇头,弯钩状的两片尖嘴开合,露出鸟喙间一排脏污的人牙齿,门牙焦黄,在阴影里都十分扎眼。玛格那斯忍不住绷了绷眉头,那一丝不满叫守门人看了去,装下一颗脑袋就已经相当拥挤的小窗框里马上又钻出一只戴着棉线手套的手,守门人在鸟喙上摩挲两下,啊哈一声,换上副恍然大悟神色:“不过好像还有一位教会的大人在这里,我刚刚回来准备关门,就看见那位大人在大厅的椅子上睡着啦。您要去找他吗?”

玛格那斯礼貌地道过谢,婉拒了守门人热情提供的带路服务,快步向门廊里走去。他感觉到背后芒刺般的视线,油灯橙黄色的光晕下那颗黑漆漆的鸟颅嵌在墙上,眼珠死死盯着他的背影,直到玛格那斯反手在背后关上了大厅的门。

怪物。

他已经不记得那个老守门人原本的容貌了,他们都为基列耶琳服务了数十年,在女神尚未替他揭去眼前的迷雾时……他应当是见过那副人类的假象的。

玛格那斯按住挂在腰带上的武器——他管它叫兽爪,虽然那两根古怪的尖刺无论如何也不像一只兽爪的形状——向大厅里望去。教会颁布宵禁令之后街上的人和怪物都少了许多,甚至一个月里偶尔会有几天,那些恼人的黑色生物不再围着他打转,要知道过去的几十年里它们可一刻都不愿离开他。

看来今天便是一个安定的夜晚了,玛格那斯将空荡荡的大厅环视一遍,从武器上挪开手掌,快步向候诊区唯一一个人影走去。粉色头发的年轻圣职者窝在候诊区的木椅子里,胸口扣着本翻开的书,形状奇特的双刃武器靠在墙边,均匀绵长的呼吸声在寂静空旷的墙壁间回响,显然是正在浅眠。

玛格那斯记得他,作为教会里的长辈,他认得绝大多数圣诗班长大的孩子,这个名字叫泽罗的青年进入圣诗班时,玛格那斯自己还算得上是年富力强的岁数。

不过让他记住泽罗的并非这些。

脚步声走近时年轻人睁开了眼,他本就睡得不深,更未因此丢掉基本的警惕。刘海下一双漆黑眼瞳眨了眨,迅速清明起来,泽罗松开攥紧了书脊的手,起身问候:“伯特利神父,”话音顿了顿,想起现在是偷懒被前辈抓了包,又不太好意思地抓一把后脑,把那股扎成辫子的粉发挠得险些散开,“抱歉,昨晚没休息好,突然犯困了。”

“年轻人精力好也不要太放纵了,”玛格那斯对他笑了笑,七分和蔼三分教诲,不会太严厉也不会太宽容,“这次仪式非常重要,可别耽误了值夜。”

“哈哈,我也想啊,可惜还没机会呢。”

一来一回的打趣间气氛从查岗中轻松起来,像个关怀孩子的长辈似的,玛格那斯问:“怎么来了医院,受伤了吗?”

“啊,那倒没有。只是……隐约听到这边有奇怪的声音,本来想找守门人问一问,恰好我过来时守门人出去……”

“他发现了。”

“……什么?”

泽罗的解释猝然被第三个声音打断,玛格那斯面沉如水,凝视着面前容貌尚且与人类无异的年轻人。

在他的目光里,泽罗后脑的粉发突然鼓起一块,变形的头颅蠕动着迅速膨胀起来,仿佛一颗有了生命的肿瘤,把泽罗的脑袋压得耷拉下去。伴随着颈椎一节节拧断的声音,那颗肿胀的头部扭转过来,露出后脑勺上另一张和泽罗一模一样的脸,深蓝色的眼珠死死盯着玛格那斯,随后那张脸咧嘴笑了起来。

“哟,你看起来不错。”

容貌仍然正常的圣职者,本质也是一头怪物。

玛格那斯闭上了眼睛,不想再和那另一张脸对视。街上的居民也好,教会里的同事也好,人们一个接一个在他面前变成怪物,只剩下祭司们和镜子里的自己一切如常。他平等地对每一只怪物微笑,也平等地默默厌恶每一个人,无论是圣诗班年幼的孩子们还是常常抱着书来找他的蓝发姑娘,他教孩子们用符文保护自己,和珂洛希亚探讨神代语言,也在她们转身离去时看着那些衣袍遮不住的尾和角。

都是怪物。

当他再睁开眼睛时,泽罗正抱着自己的头,和后脑勺上的脸大声争吵些诸如“不要打扰老人家”或是“别再给同事添麻烦”的内容,家长里短式的吵闹放在一个头颅变形的怪物身上,居然也有些奇异的幽默。随着一声令人牙酸的“咔嚓”,那颗粉发的脑袋回归原位,泽罗放下双手,无事发生一样平静地继续说完被打断的话:“恰好我过来时守门人出去了,您要是也听到过那些怪声,不如我们一起去检查一下?”

“……好,我去叫守门人过来。”

如果没有这双女神恩赐的眼睛,或许他也会和其他人一样,把怪物当做同类吧。玛格那斯拉了拉候诊台边的铃绳,大厅门立即被推开,守门人的脑袋伸了进来,好像一直在那里候着似的,浑浊的鸟眼珠在两名圣职者身上转了转,守门人的嘴角慢慢扬起,裂缝一直延伸到眼眶底下,大约是一个微笑。

“啊呀,我才发现,您是亚伯兰的大人呀……”

那语调里的欣喜实在太诡异,玛格那斯和泽罗对视一眼,年长者沉稳地上前一步,向守门人点了点头:“我是亚伯兰大学毕业的,有什么事情吗?”

“亚伯兰的大人,嘻嘻,嘻嘻,您来得正好!”

守门人突然尖声怪笑起来,披着破烂斗篷的肩膀剧烈抖动,活像是发了癔症。他并没在看着玛格那斯,只管手舞足蹈,边笑边气喘吁吁地自言自语。

“来得正好,来得正好!去看看她们吧!没有复瞳的祭司们,去看看她们是如何诞生的吧!惨烈,真惨烈啊,赌上性命才有一次机会,成功就有永远的荣华富贵,失败的话……呵呵,哈哈哈哈哈!去看看那副样子吧!”

他笑得滚到地上,抽搐着,背部弓得像个虾子,一串钥匙在笑声里啪嗒落下来,被守门人的颤抖推到玛格那斯脚边。老神父凝视那张被夸张的笑容挤满而愈发丑陋怪异的脸,过了好一会儿,才慢慢地弯下腰捡起那串钥匙。

“我们走吧,”他仍然盯着守门人,说的话却是对泽罗的,“不必管他。”

“呃,他这样子没关系吗?”

玛格那斯回过头来,泽罗正低头打量着好像突然癫痫发作似的守门人,似乎有些拿不准要不要听从前辈的提议。

“没关系,”玛格那斯看着他被略显散乱的长发覆盖的后脑,温和地说,“他就是这样子的。”