忘了还可以传elf了【

可惜这格式还是一如既往的烂啊……

交代一下莉洁的过去,顺便和熟人聊聊天跟进一下主线【?

因为大部分登场角色除了哑巴就是无口,因此用【】代表写在纸上的内容,《》代表手语,()代表心理活动。

那么请欣赏小品《哑巴开会》【x

================================

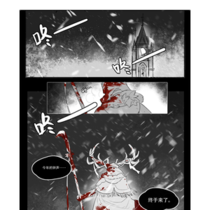

【XX年X月X日

最近死灵的动向似乎有些奇怪,为此骑士团也提高了巡逻的频率。尽管如此,仍然出现了不少被害者。

在骑士团待久了,本以为早已习惯了面对那些不可名状的东西,可今天看到的一切却让我久违的省下了一顿晚饭。

最先察觉到不对劲的,是与巡逻队同行的猎犬。

当队里所有猎犬一齐对着某个方向开始狂吠,我们立刻意识到出了状况,便迅速向那个方向小心靠近过去。

果不其然,我们在附近的林间发现了一小群死灵。好在我们不缺人手,它们很快就被消灭了。

可是还有些别的让我们无法就此回头的细节。

比如当我们发现这些死灵时,它们手上和嘴边尚未完全干涸的血迹。

还比如前方传来的依旧浓重的血腥味……

我们打醒十二分精神,继续前进,很快就发现了血腥味的由来。

那毫无疑问是一群受到死灵袭击的可怜人。根据散落四周的行李和装备可以看出,这应该是一队商人和他们雇佣的保镖,数量少说也有二三十人。但我们无法准确判断出遇害的到底有多少人,因为他们大多已经化为一汪巨大血池中的肉块和白骨,根本找不到几具完整的尸体……

正当我想要上前仔细检查,看能不能辨认出死者身份的时候,我的队友突然拉住了我。

我不明白他为何要阻止我,这场景虽然着实可怖,但对我们苍白骑士来说也不算罕见。

但当我循着队友的目光看过去,才看到那尸海深处,竟然有个小小的身影。

看到那双直勾勾凝视着我们的眼睛的一瞬间,我甚至以为那是个身形矮小的死灵。

要不是有别的队友突然高喊出“有幸存者!”,我可能已经把手中的短刀掷出去了。

这一声呼喊唤回了我的神志,我跟在因发现生还者而开心的队友后面也跑了过去。

走近了才发现,那是一个浑身都沾满了鲜血的女孩。

她银色的卷发已经变成了黑红色,怀里抱着一盏同样溅上大量鲜血的油灯,一动不动地瘫坐在一片血海之中。一个只剩上半身的女人还死死地护着她,应该是这女孩的母亲吧?

即使看到我们接近,女孩仍旧没有任何反应,仍旧直勾勾地瞪着林间,仿佛在那里看到了什么。

虽然她应该是被发生的一切吓呆了,但我总觉得有些不对劲。

不过我也无法明确地说出我感觉到的那丝违和,这女孩也确实不可能是死灵。

结果我只能独自咽下那股微妙的感觉,和队友一起保护着这个女孩回到了龙之边城。

回城之后,我无法放着心里的感觉不管,可一调查却有了更多疑问。

那女孩的父母是历代都以龙之边城为据点经商的商人,在城里也算是小有名气。

熟知这附近饱受死灵所害的商人,为何却选择了偏离大道的林间小路?

损毁的载货马车上,为何会有一些明显不可能是死灵造成的新鲜切割痕迹?

还有,虽然与这场可能是“谋杀”的惨案相比已经变得微不足道了些……

那个女孩为何能毫发无伤?

就算是母亲死命相护,那群死灵也不可能没发现眼皮底下就有这么一块新鲜的嫩肉吧?

但可惜的是,我的怀疑最终都只能不了了之。

那女孩被她的亲戚收留,我感到的违和感更是被队友归因于那天昏暗的光线与现场悲惨的气氛。

此外,现实中也发生了令我们无暇继续处理这件事的状况……

就在昨天,钟敲响了十二下。

所以我只能在这里记下我的感受,诸神保佑,如果这次我能平安归来,我一定要查清一切的真相。

——苍白骑士团XX小队所属书记队员记录】

银发的青年经过告示栏时,那里已经挤了不少人。

雷迦那的目光越过那些窃窃私语的人的头顶,看到告示栏上不知何时贴上了一张已经泛黄的纸页。

他草草扫了一眼纸上的内容,微微眯起了眼睛。

“喂喂,是谁就这么把以前的任务记录大张旗鼓地贴出来的?”

“反正不是我。不过你知道吗,这记录里提到的女孩,现在就在骑士团里!”

“真的假的啊?”

“我骗你干什么,就是那个老是在角落里发呆的……哎呀,又开始了。”

说话的人回过头去,却立刻就长叹了一口气。

雷迦那也不由顺着他的视线看了过去,只见几个人把那个昏暗的角落围了起来,正带着不怀好意的笑容看着缩在角落里的一个银发少女。

“这下大家就都知道你的真面目了!怪物!”

其中一个指着告示栏,故意十分大声地喊着。

雷迦那皱了皱眉,挤进人群把那张纸撕了下来,然后走向了少女所在的角落。

(又开始了……)

莉洁默默盯着油灯里微微跃动的火焰,对身边那群人没有做出任何反应。

不知为何,这几个人总喜欢找她的不痛快,今天的行动更是变本加厉。

可是莉洁还是不想搭理他们,毕竟……

(那也太麻烦了……)

“怪物!你还有什么好说的!”

可能是因为始终她始终不理睬自己,围着莉洁的那群人越来越激动,甚至有人想伸手抓着她的领子把她拎起来。

可就在他得逞之前,一声怪叫却先从他嘴里冒了出来。

莉洁稍微转动眼珠,看到一个高大的身影抓住了那只图谋不轨的手。

“你、你干什么……噫!”

那人好不容易挣脱钳制,刚想放点狠话,却又倒吸了一口凉气。

围着莉洁的那群人嘟哝了几句,迅速散开了,她这才看清是谁替自己解了围。

(这个人,我记得是……雷迦那前辈?)

以前他们并未有过什么接触,莉洁也只是听过这位前辈的名字。

不过被这个眼神有点凶的前辈盯着,莉洁总觉得气氛比刚才还要紧绷了一些。

就在这时,雷迦那突然掏出了什么东西……

然后开始奋笔疾书。

【你没事吗?】

片刻后,一张纸递到了莉洁眼前。

(我想起来了,这位前辈也不会说话。)

(原来他是在担心我吗?)

(不过他写字的速度还真快。)

虽然心里冒出了不少想法,但莉洁除了转头看向雷迦那,还是没有任何别的反应。

顺便一提,这次转头是她从刚才开始唯一的动作。

雷迦那仍旧保持着把纸递到莉洁眼前的姿势,默默看着她。

在这个有点昏暗的角落里,唯有莉洁手边那盏油灯里的火苗发出些微的光线,映在雷迦那眼里,衬得他的眼神更锐利了。

(他在生气吗?)

莉洁心里想着,可还是没有回应雷迦那,就连表情都没什么变化。

【难道你也……】

可雷迦那迟疑片刻,又递来一张字条。

(你也……?)

莉洁正在思索他要表达的意思,突然听到一阵新的脚步声向这个角落走来。

这次的脚步声她很熟悉。

不多时,兰德尔就出现在了眼前。

他看了看莉洁,又打量了一下雷迦那,抬手比划了两下。

《他欺负你了?》

面对从入团起就时常关照自己的兰德尔,莉洁这次老实地摇了摇头。

《他帮了你?》

点头。

看到莉洁的反应,兰德尔无声地叹了一口气。

【你们在搞什么啊?】

雷迦那似乎看不懂手语,又飞速写了一张字条。

兰德尔见状便比划着问他借过纸笔,简单地写了两句。

【我只是在确认这里发生了什么。谢谢你帮了莉洁洛特。】

随后,他又转向莉洁。

《老实道谢。》

莉洁的目光在兰德尔和雷迦那之间来回几番,终于小声地叹了口气。

“说话……太麻烦了……”

【你会说话啊?!】

雷迦那看起来很想再发泄一下不满,可一阵异响突然响彻了龙之边城。

片刻的安静后,这座属于苍白骑士的建筑突然骚动起来。

大家都知道,那是敲钟人的警告。

可是钟声并未就此停止,而是一声接一声地响了起来,人们的表情也随之越来越严肃。

当钟声响起第十次,已经有不少人变得脸色煞白。

然而当钟声最终停在第十三次,却有一些人脸上换上了坚定和决绝。

比如莉洁身边的两人便是如此。

(十三声……比那年又多了一声。)

莉洁重新看向面前的油灯,眼里闪过了一丝不易察觉的光。

当年的“事故”最终被归为死灵大军袭来的前奏,而如今……

(这次,我能否找到真相呢?)

*全文2092字

钟声在响。

奥菲利亚并不知道那是什么地方传来的钟声,只是听到了那样的声音,如同半眠时他人的交谈一般模糊不清又确实存在。

倘若是其他人的话多半会对此产生好奇,去寻找学者或神父询问为何自己能够听到钟声,而那钟声又意味着什么。但是对于奥菲利亚而言,生活中的一切变化在波及自己之前都是无意义的,况且那钟声并非时刻都在她耳边轰鸣,从她在教会中获得一席之地,得以在湖畔定居之后,也不过仅仅听过三五次。

比起说是钟声,或许将其称为水的震动更加贴切。她第一次听到钟声时只有九岁,在勉强驱动着自己过于庞大的身躯逃脱石子和土块的攻击时,金属撞击嗡鸣随着湖水的涟漪涌入她的大脑。混杂在“怪物”“去死吧”“滚出平湖城”的孩童骂声之中,钟声响了几次如今已经难以回忆,钟声响过之后是否发生了什么,对于空有一副大人身体却不过八九岁的孩子来说远远不如今天的晚饭是什么要紧。

收养她的神父总是非常忙碌,尽管他自己也因此满怀歉意,奥菲利亚回到家时仍然经常要面对仅有一杯水加上一个面包的晚餐。营养不良无法停止她的生长,只是让仿佛会无限伸长的四肢变得瘦骨嶙峋,如同骷髅一般可怖。捉弄她、厌恶她的孩童咒骂她的措辞里渐渐带上了辱骂异教徒所用的词,仿佛笃定了这就是事实一般将她视为将要污染平静之湖的异教徒。

“奥菲利亚,即使是身体残疾的人,也会受到神一视同仁的慈悲与爱。我会为你主持降灵仪式,神之爱将会证明你的虔诚,你的善良。”

收养她的神父已经需要仰起头才能与她目光交汇,眼神却依旧柔和而温暖。我应该向他表示感谢,奥菲利亚这样想着,努力地试图调动自己太久没有说过话而有些麻木僵硬的声带和嘴唇,微弱的声音没能如她所想地传达给她的抚养者,但神父却像是读懂了她心中所想一样,抬起手有些勉强地摸了摸她的头:“我希望每个人都被爱着,被神所爱,被亲友所爱,被自己所爱。奥菲利亚,你要爱你自己。”

爱自己应当如何实行?她坐在湖边,背后不远处就是神父的小屋,天色已经黑沉,但漫天的繁星照亮了夜晚。这种宁静的时刻没有小孩会来打扰,她第一次在平静如镜面一般的湖水中看到自己:蓬乱的头发与沾染泥土的脸、瘦骨嶙峋的身体和畸形的手,不合身的衣服加上赤裸的脚——她正如同一个深夜出没的怪物,理应被驱赶,被厌恶。

神会爱这样的怪物吗?

她不由得伸出手把水面上自己的影子打碎,涟漪晕向远方,不过几个呼吸湖面就重归平静,怪物的影子重新浮现在水面之上,被打碎多少次都是如此,并不因此产生愤懑与不耐,只是安静地将湖所见到的【奥菲利亚】映在平稳的水面上。

神不厌恶这样的自己。仅仅只是意识到这一点,就已经足以让没有容身之地的怪物感受到平静与爱,她躬下身体,像是要行表达谢意的礼一般将面孔浸入水中,长发随着附身的动作一起垂下去。在冰冷的、无波动的拥抱之中,她再次听到了钟声。

——钟声是从水中传来,又或者说,微微震荡的水波将这钟声送入她的耳内与脑中。那意味着什么呢,教会不会在夜晚鸣钟,水也并非是声音的良好载体,倘若是平静之湖想要告知她什么,为何又要以这种模糊的形式来传达?

被神所爱,聆听到神想让自己听到的声音,却无法理解那意味着什么,奥菲利亚倏然感到一阵巨大的惶恐。人的生命有限,神父不可能一辈子都只照顾自己,终有一天会主动或被迫地离开她,而如果自己始终这样愚笨,呆傻,连湖让她听到的声音都不能理解,或许会有一天,连湖也不再爱着她吧。

钟鸣声早已消散,她跪坐在湿润的泥土上,人生第一次虔诚地祈祷起来。

“神啊……请再给愚笨的我一些时间,请再给我聆听您声音的机会,我愿为此献上我的一切。”

钟声在响。

这是她第四次听到钟声,距离她接受降灵仪式,成为一名真正的信徒之后已经过了五年,虔诚的信徒放下手中的容器,如同数年前第一次感受到神的垂怜时一样跪在湖畔,用额头贴上冰凉的水面。

一、二、三……十一、十二。

钟声响过了十二下,湖水重归宁静,她从神父那里知晓了并非所有人都能从湖中倾听声音。然而水是有生命的,它从高山流下,途径成千上万的日夜,带来沿途的声音再正常不过。那钟声象征着什么她依旧不知,只晓得每次敲过钟后,城里就要少去几个熟悉的面孔。

抛弃她的人离开了,厌恶她的人离开了,他们换上正式或者简易的铠甲,提起长枪又或者锄头,披上在温暖的平湖城毫无必要的披风,乘上嘎吱作响的马车一路北去。钟声响过十二次之后,照料她的人也离开了,指引她的人也离开了,他们说着“这一次比以往要数量更多吧”,带着一股赴死一般的神情亲吻奥菲利亚的脸颊,祝福她的余生和平喜乐。

她终于明白了凛冬、死灵之类的东西对于自己而言绝非是街头巷尾所说的遥远,死后回归湖神怀抱的人不会再度复活成为侵扰大地的死者,但不惧兵刃的死灵不会永远留在边城之外。可是她又能做些什么呢?一步也无法离开湖畔的怪物,所能做到的不外乎是每日花费更多的时间祈祷,祈祷有水流过的地方都有平静之湖的意志,祈祷出征的人死后能够安眠,不至于被打破沉睡,回到本不应回的土地上。

神啊,今天也请您垂爱您的子民,您的信徒,我恳求您的祝福,恳求生存之人能够平安的祝福,恳求逝去之人能够安眠的祝福。

她聆听着水中传来的声音,在柔软的泥土上划下用于计数的痕迹。

一、二、三……十一、十二、十三。

钟声在响。

“你绝对不可能相信,我曾经在城外魔物和丧尸的骤雪尸潮里,和我信赖的三个战友杀出了一条血路。”

我还记得他那时,还像是为了营造沉浸感似的咬破了手指——我猜是手指——在信纸左下角的留白,划拉出一大片象征着伤口与战死的血痕。让嗅到气味的信鸽在落到笼子里之后,都惊吓的不停地颤着脑袋东张西望。

“至少前一半是对的,我不信。”

——我正打算这么回应。但他总能在我写下落款之前考虑到他可能会有的回应。我撕下了还没写落款的前一封回信,写下了第二封。

“这得你拿出足够的证明,我才可能会相信。”然后才接着补充出下一段:“只是我很怀疑你究竟拿不拿得出来。”

“你可真没劲啊,阿林!”他为我识破了他的简单逻辑陷阱而懊恼,而这就是我从与他的相处中得到的最宝贵的知识。

在我还记得的泛着光彩的世界的时光中,那天仿佛是我第一次看见他吃瘪而憋得脸通红的样子,他用未干伤口渗出的血给我画出了一个气鼓鼓的表情,所以我将那天定义为了“红”。

而如今的龙之边城只剩下漫无边际的黑白灰。除了北境极夜中呼呼作响的风雪,仿佛就只有钟响时还在龙之边城一家酒馆的我,就着随破旧橱窗漏出的寒风中摇曳的斑点烛火,猜测着不同灰度的蜡烛火光正燃烧的元素,然后和酒店老板来消磨时光。

响亮到震撼胸腔的钟响之前的剩下数秒钟,我还在猜测闪烁着的吧台烛灯也许闪着的是红橙色的火光,被门缝浸入的猛一阵风吹雪盖上了烛心,闪烁的微弱烛火也瞬间熄灭了。

“刚刚的火光,是橙红色的吧。”

没有期待回应,也不需要回应。这位年轻的酒吧老板已经见过不少怪胎了,或者换个角度说,只有怪胎才会出现在如今的龙之边城。

但是酒吧老板的注意力被混着魔力的钟响吸引去了,我就撑着脑袋,看着他顺着钟响像中了邪似的自顾自数着数:“十…十一…十二。”然后钟响停了,他像被抽干了毕生的气力一样瘫坐在吧台上:“来了,但是我已经没有什么能带走的了。”

“四年前…上次钟响是四年前,响了十一声,然后,就开始了。”

我知道他在说什么,他也知道我知道,但他没有期待回应,我也不需要回应。我见过的怪胎也不少。或者换个角度说,哪怕这个时候还待在这里的酒馆老板,才比赴死的苍白骑士更像一个怪胎。

“为什么不一路向南,一直到离开雪境,至少比这里要安全一点。”

“没有办法离开……它……吸住了你……即使你知道它会到来,但也没有办法摆脱……”

他年轻的体态神经质地蜷缩起了身体,让他看上去却像是个骨瘦如柴的老头。

我把蜷缩着的酒店老板抱进了酒馆的里屋,给他裹上一层棉被,然后戴上厚绒帽,踏出酒馆。

这就是为什么我们会出现在这里。

陆陆续续的苍白骑士随着钟声飞驰着向城壁集合。叮铃的铠甲碰撞,苍白的雪中风衣在街道间隙汇成凛冬中永续的泉流。

我不想看到他或其他人也变成一个又灰又脆的畸形怪物,这样的画面或许也会一直在我眼前挥之不去,让日后可能在战场坚守的死线(deadline)退步半分的我,直至死亡前都永无安眠。

End.