+

诺曼第一次遇见他是在那个破烂的酒吧,这个街区全是些瘾君子和妓女,脸上长着艾滋病带来的脓包,牙齿因为大麻而焦黄。而他,悠闲地与酒保谈着话,卷曲的棕发十分随意地扎在脑后,阳光照在他白得有些病态的皮肤和单薄的嘴唇上,在吐出一些音节时会不由自主地弯起嘴角,像是微笑。

诺曼几乎没有思考就坐在了他旁边,叫来酒保为他点了杯Martini。

+

他将那瓶包装漂亮的伏特加塞进过于宽松的囚服下摆,趁着劳动时间,以上厕所为借口小心翼翼地按照卡片上所指示的地点找到了那瓶烈酒,紧张与怀疑在他脑海里缠绕着,同时那走廊尽头忽然响起的脚步声更像是被放大了无数倍清清楚楚撞击他的耳膜。

他蜷缩在公共大厅的沙发侧边,等待那脚步声渐渐临近,又缓缓走远。他现在可真想来口伏特加壮胆,感受那灼烧般的感觉在他的胃囊翻滚,这样也许他就可以大摇大摆地从楼梯走下去,然后随便嫁祸给谁也说不定——那个人选,他现在仍在考虑,这周他与余下的囚犯相处还算和平,没发生过任何冲突,也不想发生任何的。也许那扑克牌背面的指令正好是针对这一点的。有了矛盾才有戏剧性的发展,不是吗。真是精彩。

顺着楼梯回到了属于囚犯的楼层,他时刻警惕着周围的脚步声,脑海里迅速整理出会被问到的各种问题以及能够掩盖自己罪证的答复。曾今这可是他的特长,在警察的测谎仪下的完美证词,让他一次次逃离了指控——无论你信与不信,他现在是个和平主义者,时间会改变很多,但磨不灭的是心底里永远燃着的那团火焰。

他在即将到达自己牢房的那个拐角遇见了哈罗·克里斯。他出现在了他本不该出现的地方。

那瞬间眼神的交汇便道明了一切。他想看清那眼镜片后蓝色眼睛中含有的情绪——那常常是睿智而又敏锐的——从而将它们一一击碎,威胁的技巧,这一向很凑效,他们就像能够看清对方心中的一切。——随后他们匆匆地擦肩而过。在哈罗的发尾从他眼前飘过时他低笑了一声。

诺曼·克里柯找到他的人选了。

+

他醒了过来,下身被强行打开的痛楚让他将自己的下嘴唇咬破,牙齿深深地嵌在血肉中才能盖住那令人羞耻的疼痛。他声音低哑地求饶,试图挣扎但四肢因为药效发作而软弱无力。他觉得自己就像一块被烧红了的钢铁,那罪孽的铁锤一下一下重重地砸在他的身上,砸碎了所有他所编造出的假象,震得内脏都要炸开,直到他被锻造成了他们所要的——这拥挤狭隘的鸟笼中唯一一只猎鹰。

他的所有感觉似乎都集中到了正被无情碾压蹂躏过的部分,所有的视觉听觉只集中在肉体的碰撞以及那随之而来的水声,血和体液的混合物,在那一片泥泞中,像工具一样被不停地操弄。

“求求你……”

“放过我,停下…”

+

门把手上有很多指纹,他用从手工室顺来的透明胶条沾取了其中的一些,贴在酒瓶上,然后将那瓶伏特加小心翼翼地放在了床底。抱歉了,克里斯,他想,我们都有秘密。劳动时间快要结束了,他得在下一次点名之前回到他本应该在的地方。

信手拈来的成功让他如释重负。

他背对着走廊,关上了十号牢房的门。

一阵剧痛从他的腰间传来,随后他失去了意识。

+

“我相信你,因为我相信这世界上仍然是有好人存在的,诺曼。”

“即使是你?即使生活在这样的世界里?”

“无论怎样,诺曼。我知道,你仍然也渴望这样的世界,不是吗”

“那么我也相信。

“斯图尔特。”

棕发的青年仰头饮下最后一口酒,吻上他的双唇。

+

他看见的第一件事物,是那个狱警——前部楠。那本让他放松了警惕,而随后黑暗吞噬了所有。

Cheers love,the cavalry's in!

+

他被突如其来的巨响所惊醒。

那爆炸般的声响激烈地撞击着耳膜,同时引起了尖锐的耳鸣,疼痛顺着他的耳道一路如同他头骨中空无一物般回荡着撞击着它所能触及到的每一部分。他急促地喘着气,后背已被冷汗打湿。而那时候台开始怀疑这巨响是否真实存在,越是去回忆它就变得越虚幻,他经历过这样的情况,也许是身体的条件反射,不安以及危险的环境总会让他不自觉地变得警觉而且敏感。

就像只待宰的羔羊,仍颤抖着恐惧那不知道会从哪里伸出的屠刀。

他试着去摸床头的灯,黯淡的暖光总能让他的头脑平静下来,他皱着眉头发现他的手在床的边缘摸不到任何东西。深呼吸,他对自己说,现在,回想你在哪里,诺曼·克雷柯,现在是什么时间,你正在做或准备做什么事。——那个心理医生的话语在脑海里响起,他试图稳定那狂跳的心脏般按住自己的胸膛,止住浑身的颤抖。

“我在……”他搜索着记忆,试图在混沌中摸索出一片坚硬的土地,他想起舌尖上微热的白开水的味道,等候大厅提供的纸杯。其余的记忆顺着这个线索涌了出来,“牢房里,我想。”

“现在是——我不知道,也许是半夜吧。”

“我正准备开灯,但是我发现,well,这儿没有灯。”

他将头埋在自己的手掌中,尽力呼吸着让新鲜空气涌入他的肺部,然后深深地呼出来。你很安全,你很冷静,你现在要躺回床上,然后在天亮之前多睡几小时觉。

“好的…好的。”他回答着自己,然后照做。自我催眠一般都很有效,特别是在这些失眠的夜晚中。并不柔软的床板硌得他背疼,于是他换了个姿势,侧卧着。他合上了他的眼睛。

+

他用画笔丈量着面前那片蓝顶建筑在画布上的比例,努力地闭着一只眼睛,有些白色颜料沾在了他的睫毛上。

我站在他背后静静地欣赏着他在原本空白的画布上一笔一笔添上色彩。太阳余晖的灿烂金色洒落在他的侧脸上。

那时候他转过头,双眼因笑意而弯起,他对我说——

+

“——囚犯440107。”

“——囚犯440107?”

“诺曼·克雷柯。”

他突然反应过来那个棕色头发的狱警喊到了他的名字。

“有事吗?——我的意思是,到,长官。”

他发现自己正与其他穿着相同制服的囚犯排成了一横列,而他们中许多人的目光正聚焦在他身上。突然的眩晕感袭击了他,那感觉就像他正在远处看着自己,而一切声音也像从百里外传来的一样,而那个狱警叫他名字时好像他突然被拽回了现实。

他拍了拍诺曼的肩膀,他能看见他脸上的微笑是带着善意的,“还没习惯?”他说,然后继续念出下一个人的编号。刚才的画面仍然在大脑中回荡着,而现实已然冲淡了许多回忆。

前部楠,诺曼看见了他制服胸口的标签。也许这个实验没有想象中那么黑暗,他思忖着暗暗端详他的背影渐渐走远。

在那之后是早饭。两张桌子配备的椅子数量明显比囚犯总人数要多,那说明总会有几个空隙,将一个对话与另一个对话隔开,同时也将有人被冷落于两个空隙间。诺曼很庆幸自己不是那个人,他的对面坐着一个灰发的男人,简短地交流几句之后他们交换了一个礼貌的笑容结束了这段对话。

那块黑面包实在是太咸了。诺曼在吮着手指上的血时回想到了早餐时的那一点,彩纸锋利的侧面将他的大拇指划出了一个不浅的口子。他在劳动时间开始时选择了手工,这听起来比挖矿或者种地好多了,而现在他才开始诅咒自己的手似乎对那张浅绿色的彩纸没有一点办法。早上的回忆再次唐突地闯入了他的思想,该死,他暗暗诅咒着试图用别的事物来强行掩盖住那灼烧般的疼痛与眩晕,最后又将注意力集中到了那张被折出许多杂乱痕迹的纸张上。

他有些绝望地抬起头想要寻求些帮助,却意外地对上了正监督着他们的那位狱警的视线。一个身材高挑的东方人,他注意到了,向着诺曼走了过来,微微挑着一边的眉毛居高临下地望着他。

那隔着眼镜的疏远视线让诺曼感到有些不安。

“不怎么擅长折纸?”

“……不如说从来没有做过,我对这类精细的手工几乎一无所知。”

“但你对种田和挖矿更不擅长,是吗?”

“谁说不是呢。”他自嘲般笑了笑,“没什么特长,没什么特别的爱好,除了——‘我刻意制造最佳氛围——’”

“‘——但一切与我本人无关’”

诺曼有些惊讶地注视着他,他下意识地看见他胸前标牌上的名字——筱原彻。他记得曾在等候大厅中见过他,好像看透一切,能将所有人玩弄于股掌中。极度的理智甚至冷漠,夹杂着他十分熟悉的那丝毫的傲气。

“巴尔蒂斯。”他屈起食指推了推眼镜。

“巴尔蒂斯,”他回答道,“令人惊叹。”

筱原彻微微抬起嘴角,那笑容之中混着些道不明的情绪。

那瞬间诺曼觉得自己是只被盯上了的猎物。

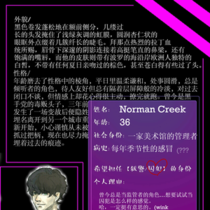

胸前的名牌上写着Prof.Gray,我想他就是研究院把我带到聊天室里的目的。我和他之间的相处很融洽,虽然是第一次见面但气氛却像已经熟识许久的老友一般轻松。

“姓名,年龄,出生?”这是他的第一个问题。

“诺曼·克雷柯,今年年方三十六。”我笑着说,喝下一口摆在茶几上的水,“出生?我母亲是挪威人,父亲是西班牙人,他听说我母亲怀上我之后就跑了,我从未见过他,母亲也在我十二岁的时候死在了伦敦。哈,不怎么美好的童年。”

他低下头在手上的文件上写下了什么,他说十分抱歉提起这些,我理解,随后是第二个问题。

“那么,至今为止的人生中,你最美好的回忆是什么?”

思考时有太多回忆涌入脑海了,美好,我咀嚼着这个词汇,诚然快乐的时刻是有很多,但单纯的快乐仍不配称为美好——美感,那是它们需要具备的。我想起了那个长发的故人,他作画时的背影,随之而来的刺痛迫使我停止去更深的回忆。这思绪乱的很。美好,这又将我带回了从前。

“那大概是在我年轻的时候,我的——”我停顿了一下,“旧友,在喝个烂醉之后带着我去他的画室,乱泼颜料,涂满了一整面墙。”想起那时的画面我便由衷地弯起了嘴角,“当然,事后他什么都忘了,第二天去的时候被吓一大跳,差点报了警。”

“光是听起来就感觉很不错,克雷柯先生。第三个问题,陌生人对你来说是怎样的存在?”

“尊敬,对于陌生人首先持有的态度,同时我会在礼貌的范围内适度地表现友好,毕竟,多一个朋友总是好的。”

“那么,最后。”Gay教授直起了身子,我能明显感觉到这房间中的氛围在悄然变化,一股紧张而又危险的味道渐渐代替了那轻松舒适的假象,我放下了手中的纸杯。

“你想杀人么?”他缓慢地说,一字一句地,语气冰冷平稳得不带任何感情,如同被一阵北方的寒风冰封的湖面。“——或者说,你喜欢杀人么?”

“我厌恶杀戮,但万不得已时,我会的。”

平静,充斥了整个房间,一滴水落下泛起的涟漪最终归于了无。

1.

校园欺凌的确存在。

你得相信它,并承认这玩意儿让人感到不舒服,感到恶心,就像被逼着吃了一大块发霉的奶酪,令人打从心底地抗拒。

唯有这样,你才能在它突然降临时,做好心理准备。

2.

冰冷的水如同一场毫无预兆的厄运,直直落到Gaby头上。肮脏地湿透了这个可怜人蓬松的棕发,流进他绿色的眼睛里。Gaby不得不闭上眼睛,他面色苍白,嘴唇颤抖,长满雀斑的脸显得无助又懦弱。

“嘿——睁开眼!软蛋!”

是Rex,Gaby闭着眼睛也能认出他的声音,他在楼上大喊,声音落在地上,又弹了回去,变成尖利的嘲笑。

“他不敢,可怜的Gaby,他什么都不敢!”

“哈哈,看他的样子,真可笑!”

水流进Gaby的薄衬衫里,现在,半透明的布料正紧紧黏在他瘦弱的背部、突起的肩胛骨和后颈。Gaby哆嗦着,抱住双臂,更多骂声围绕着他,“蠢货”、“傻帽”,也许是Rex,也许是其他人,Gaby开始分不清话语的来源,他能理解每一个字的意思,却无法理解那话语中的厌恶与鄙夷。

颤抖地睁开双眼,周围的人都在看着他,都在看着他。他们眼里充满了怜悯、同情、恶意地窃笑和恍然大悟。Gaby呆愣愣地扫视周围,就像一只毫无危机意识的仓鼠。液体滑过背脊的感觉那样鲜明,令他浑身都起了鸡皮疙瘩。

“Gaby,喂,傻蛋!看看这个!”

有人在嘈杂的笑声中高呼,Gaby仰起头,一个蓝色的盆子迎面而来。

3.

这就像是一个临界点,一个爆发的前奏,一场浩劫的开端。

Gaby不是个聪明人,他住在贫民区,父亲早就死了,母亲是个有些疯疯癫癫的基督教徒。他总是穿着又肥又大的校服,浑身都是汗臭味。笨手笨脚,在运动会上摔个狗吃屎。反应比树懒还要迟钝。雀斑布满他棕红色的脸,胸口和背后长满了红通通的粉刺,被他自己挠破了一大片,留下难看的疤。

大家都喜欢捉弄Gaby。

推倒他叠在桌子上的书,朝他的午饭里扔沙子、吐口水,用胶水将他卷曲的头发粘起来……在那个蓝色的盆子结结实实地砸在Gaby脸上之前,他需要承受的,是这些恶作剧般的捉弄。而在此之后,这些全都变成了——“小意思”。

盆子砸在Gaby脸上,发出响亮的“砰啪”声。Gaby愣了一会,在瞬间响亮起来的笑声中,忽然放声尖叫。大颗大颗的眼泪从他的眼眶里涌出来,止不住地流到下巴上。这是Gaby在半年的捉弄里第一次哭,将自己心中的情绪发泄出来。他就像疯了一样仰着脑袋,张大嘴,露出一点儿也不整齐的牙齿,大声哭嚎。他希望藉此表达自己的怨愤,希望有人能来将他从这状态中解救。

“不准哭,臭杂种!”

站在Gaby身旁,一直默默看着的女孩,忽然在他刺耳的尖叫声中冲上来,狠狠扇了他一巴掌。

尖叫戛然而止,存在于人类体内的暴力因子在短暂的静默中快速沸腾,如同连锁反应一般,牵动了在场的几乎所有人。他们发出愤怒的吼声,最终化为单一的谩骂。

“臭杂种!”

“废物,蠢蛋!”

“垃圾!快去死吧!”

他们涌上来将Gaby推倒在地,胡乱地掌掴和踢打,按住他的手脚。Gaby不停挣扎,再次尖叫起来。有人用靴子狠狠踢他的嘴,Gaby尝到了铁锈般的腥味。他的牙齿染上了红色,肚子被好几个人招呼着,左脸蹭在水泥地上,火辣辣的疼。

他试图把痛苦的尖叫咽进喉咙里,却没什么效果。他尝试着蜷缩起来,肋骨很疼,那些从未参与过捉弄的人踢断了他的肋骨。

这是一个预兆,而Gaby丝毫没有发觉。

4.

暴行并未就此中断。Gaby因那一天所发生的事,被打上了一个弱者的标签。欺凌从此开始,变本加厉。

Gaby再也吃不到自己的午餐,课桌总是被人从楼上整个扔下去,好几次砸断了他的脚趾。绑住手脚,从楼梯上拖下去,这样从未有过的暴力行为层出不穷。Gaby难以相信,这才是所有人心里真正的想法。

他会死,Gaby感到惧怕,他会死,所有人都在逼他去死。

5.

Gaby坐在马桶上,瑟瑟发抖。他的身边围着一圈与他同龄、却比他强壮许多的人。Rex站在中间,揪着他的头发,往他的脸上扇耳光。他头昏眼花,浑身赤裸,衣服被扔在了另一个马桶里,泡在这些正在发出大笑的男孩的尿液里。骨节粗大的双手牢牢遮住下体,Gaby感觉脸颊又热又痛,牙齿磕破了口腔内膜,满嘴的血腥味,有人在拨弄他的手,有人在用坚硬的靴子后跟踩他的脚趾,有人在兴奋地叫骂着。

欺负一个人,看他的惨样,让这群十六岁的少年心情激动,怜悯、庆幸、愉快和隐隐的负罪感灵他们心脏加速跳动,大脑皮层始终处于兴奋状态,比吸了大麻还要爽。

“掐他的舌头!Rex!揍他!”

每场欺凌总有一位领头羊,在这个学校里,头领无疑是Rex。他身材高大,体格健硕,一头金色短发,戾气十足的碧蓝色双眸总是让人小心翼翼,不敢招惹。拉扯着眼前这个懦弱的雀斑男孩的棕发,强迫他后仰,暴露出脆弱的脖颈,Rex强壮的手掐了上去,男孩无法控制地张开嘴,Rex把另一只手伸进去,按着蠕动的红舌,用修剪整齐的指甲去掐男孩的舌根,在一阵窒息的咯咯声中,眼泪顺着男孩的眼角流了出来。

“嘿,这软蛋哭了。”

Rex甩开Gaby,看着跌倒在地上的男孩,往他突出的肋骨上踹了一脚。Gaby疼得眼前一黑,止不住地流泪,可他在这场欺凌开始之前,向Rex发誓他不会哭。

如同一个诅咒,Gaby总是发誓自己不会哭,而Rex,总有办法让他哭得停不下来。无一例外。如果有那么一次,就那么一次,他没有哭,或许这场仿佛永无止尽的折磨便会停止。

“不准哭,废物!”

Gaby呜咽着,抖得像片脆弱的枯叶,他抱住了Rex踢过来的脚,开始用他混沌的大脑思考如何结束这一切。他得让Rex高兴,必须,否则别想离开这个狭窄的单间。Rex的鞋子踩在他大腿上,用力地碾着,Gaby紧紧抱着Rex的腿,在混乱中开始小声地嘟囔。

“你说什么,杂种,放开我的脚!”

“……我可以,”这次他大声了些,“我可以吸你的屌。”他说,又放开嗓子大喊了一遍。

“我可以吸你的屌!只要你高兴!Rex!”

如同被美杜莎的双眼诅咒石化,Rex停止了他的暴行,僵硬地从Gaby手中抽出了他的小腿。

“你是同性恋?”

他瞪大眼睛,看着Gaby,其他人也皆是一副惊讶的表情。

Gaby茫然地看着Rex,好一会儿这才意识到自己说了什么,他慌乱而惊恐地睁大绿色的眼睛,瞳孔放大,呼吸急促得就想一个从大麻后劲中回过神的人。

“不……”他脆弱地低叫,“不——”

6.

就像电路跳闸,重新扳回去之后,情况便有所转变。

在厕所里被Rex大骂“恶心的同性恋”之后,Gaby以为的更为悲惨的生活并未到来,回到了正确的位置,一切重新踏上正轨。Rex停止了对他超过恶作剧范围的欺凌,Gaby又开始了吃满是沙土的午饭、整理被弄乱的桌面的日子。哦,加上一条,他还得每天负责擦干净写满厕所镜子的“Gaby is a pederast”,每一层楼,男女厕所都有,从放学一直擦到六点钟。

Rex因为Gaby同性恋者的身份,对他失去了欺凌的兴趣,这听上去毫无逻辑可言,且相当荒谬,不止Gaby,其他许多人也对此感到不解。但Rex真的就这么将Gaby从欺凌的对象名单里剔除了,他手下的走狗们不敢对此表示抗议,不过在寻找到下一个目标之前,Gaby依然承担着校园内的大部分娱乐活动。并且有了新的玩法。

“来给我吸屌吧,你这该被阉割的死同性恋。”

当他在体育仓库里被人当着面剪碎课堂笔记之后,其中一个红发男孩冲他吹了声口哨,并如此要求到。Gaby在他们的笑声中,没有拒绝。

给三个男孩口交,他们一边嘲笑Gaby瘦弱的满是伤痕的身体,一边射得他满嘴都是。Gaby把那些腥臭的液体全部吞了下去,从口腔一直灼烧到胃里,想吐,却不敢露出丝毫难过的表情,这只会使意犹未尽的男孩们更兴奋,并对同性恋这件事表示出可能的怀疑,也许会因此揍他一顿。肋骨还在隐隐作痛,Gaby已经学会了一部分如何保护自己的知识。

“恶心的同性恋。”

男孩们临走前朝Gaby吐口水。

不,我不是同性恋!

Gaby在心里怒吼,却不敢说出任何一个单词。他缩着手脚,懦弱地等着男孩们离开。他不能反驳,他需要这身份,需要这病态的性取向来保护自己,保护自己不会受到更严重的伤害。他必须忍受,必须承认。

你是一个同性恋。

Gaby对自己说。

恶心的同性恋。

7.

Rex找到Gaby的时候,可怜的男孩正哆嗦着手,套上自己的衬衫。仓库的地板上到处都是湿漉漉的痕迹,精液特有的味道还未散去,Gaby刚刚在角落里干呕了好一会,除了口水,什么也吐不出来。

Rex走过去扣着男孩的脖子,毫不费力地将他转了过来,贴着自己牛仔裤的拉链。

“把我的屌拿出来。”他冷酷地说,“吸它。”

这是Gaby第一次给Rex口交,射出来的时候,Rex皱着眉将Gaby推开。努力把重新充满口腔的腥臭液体咽下去,Gaby伸手去帮Rex拉好裤子,随即被踢了一脚。

“喂,你真的是同性恋吗?”

这又是一个预兆,Gaby却仍未能察觉。

他只是点点头,小声却坚定地说。

“是的,我是。”

8.

Rex开始时常找Gaby发泄体内青春的躁动,并且似乎将Gaby归为了自己的专属玩具,威胁所有对Gaby的嘴感兴趣的家伙。没人对Gaby的屁股感兴趣,当然,那是同性恋才做的事。

无法得到宣泄的欲望,化成更为频繁的捉弄。Gaby努力在学校里生活,夹着屁股走路,在包里放裸男画册,学习如何做一个同性恋。他很害怕,害怕自己的伪装被揭穿,换来可怕的报复。他宁愿给所有人口交,喝下他们的精液,也不愿意否认自己是一个同性恋。Rex态度的转变让他有些惶恐,继而更加小心翼翼。

他在Rex的精液和其他人的捉弄里艰难地度过了两年光阴。

在第三年的起始,他照例跪在地上含着Rex的阴茎卖力舔弄时,Rex拉开了他的脑袋。

这一天迟早会来,Gaby知道,他很清楚。

他意识到自己在流血,接纳Rex的地方疼得不行。他忍不住向前爬,又被Rex掐着腰拉回来。疼痛达到顶端的时候,Gaby终于忍不住哭了出来,发出响亮的呕声。

他受不了这个,受不了,一点儿也受不了。

“放开我!”他尖叫着,拼命挣扎,“放开我——”

Rex松开了他,Gaby立即爬到角落里,一边干呕一边哭泣。

“你不是同性恋。”

Gaby回头愣愣地看着Rex冷漠的脸,就像所有事情开始的第一天,他湿淋淋地站在教学楼下面,眼睁睁看着蓝色的盆子砸下来。

“不——”他捂着脸,发出痛苦的呻吟。

他听到Rex朝他走近的脚步声。啪、啪、啪。如同时钟的倒计时。

骨头条件反射地疼痛起来。Gaby回想起那些痛苦不堪的日子,他在做什么?他把一切都毁了,一切都毁了。

而现在,他愿意付出所有,去挽回。

9.

Rex走到Gaby身边,男孩就像受惊一般,猛地扑过来抱住他的腿。男孩在哭,红彤彤的脸皱成一团,雀斑让他看起来相当地丑,他近乎惶恐地伸手去解Rex的腰带,用高昂而嘶哑的哭腔拼命地道歉。

“对不起——对不起对不起对不起——”

Gaby也许根本不知道自己在向什么道歉,他只是急于向Rex重新证明,证明自己是一个同性恋。他把手探进Rex的裤子里,用舌头去舔Rex的内裤。Rex粗鲁地拉开了他的脑袋,用另一只手盖住他哭得通红的双眼。

“你不是同性恋,我知道你不是。”

Rex说。

Gaby在他的粗喘声中茫然地睁大眼。

“我才是同性恋,Gaby。”

10.

结束了。

Gaby知道,所有的一切都要结束了。从Rex当着一大堆人的面要求大家不再捉弄Gaby的那一刻开始,这场关于他的,关于Rex的浩劫,终于就要结束了。

Gaby接到了自己的最后一场娱乐活动——从Mark的商店里抢一笔钱。这是每个人想做却都不敢做的事。Mark杀过人,他有一把枪,就放在收银台下面。所有人都知道这意味着什么,但他们幸灾乐祸地想看看这个懦弱的同性恋是否有好运气。

不能拒绝,Gaby无法拒绝,心里再害怕,他都必须去。这是一个休止符,救他脱离这个腐烂恶臭、即将崩溃的世界。从那个吝啬暴躁的老板手里抢几张钞票,然后逃走,这没什么难的,比起过去曾遭受过的那些,这没什么难的。

这的确没什么难的,因为最后去抢那笔钱的人,是Rex。

11.

一切从何开始,便应从此结束。

12.

Rex踏进店门的那一刻,Gaby心中充斥着某种莫名的情绪,他紧张却又有些期待,不明白在期待什么。也许是因为Rex最后的那句话,也许。

Rex速度很快,没过几十秒便冲了出来,手里捏着几张钞票,身后是Mark大声的叫骂。

“你这该死的小杂种!该死的!”

该死的小杂种灿烂地笑着,冲着Gaby跑过来。

所有人都紧张地绷紧了身体。Gaby喉咙发紧,眼眶一阵阵发热,他的手脚哆嗦着,不知为何而兴奋不已。

以至于枪响的时候,他都来不及跑过去迎接Rex。

13.

Rex跪在地上,手中的钞票在枪声中脱离他的掌控,飞向天空。Rex试着伸手去抓住它们,但穿胸而过的子弹带走了他所有的力气。

14.

“……我现在倒有点希望你真的是一个同性恋了,Gaby。”

-Fin-