-

在遥远的某个地方有一片海,漫长的,仿佛自从亘古以来便存在着的大海。

大海没有名字,但水手们将它称作“死亡之海”,因为在海中到处是暗礁与漩涡,千百年来无数船只在那里沉没,无数满怀壮志的年轻人永远沉睡在大海之底。

曾经有一个男孩,一个想要成为水手的男孩——就那么着我们权且将他称作水手,因为从前没有人记得他的名字,以后也不会有人知道。

这个男孩,或者说这位年轻的水手,就像所有意气风发的年轻人一样,他想要乘船去世界最远的地方,想要去征服最危险的海域,以此来证明自己的勇敢。于是水手造了一艘船,他登上那艘船,就这样驶向遥远的海洋。

-

水手独自航行在漫无边际的大海,海上没有风,也没有飞鸟,只有寂寞的海平面,一直连接到世界消逝的地方。海洋在他的眼前摇曳,那蔚蓝如此广阔,仿佛永远没有尽头——千百年,亿万年,它都是这样,也永远会是这样。

然后夜晚降临了。

漫天的星光落在海上,大海与天空的界限模糊不清,巨大的航船行驶在海里,就如同在天空中航行。五彩斑斓的鱼群从海底浮上海面,飞鱼掠过天空,在月光下它们身上的每一片细鳞都璀璨如流淌的水银。

水手忍不住俯下身,伸手去触碰海面,鱼群在他的指尖下散去,如同转瞬即逝的霞光。

这一刻他忽然明白了为什么水手们宁愿冒着沉船的风险也要涉足于这片大海——和世界相比人的生命是如此渺小而短暂,就如海洋中的一滴水,天空中一丝转瞬即逝的风,而此刻世界所呈现在他眼前的却是如此真实而永恒的美,他无法理解,唯有因感动而战栗。

“好看么?”仿佛有人轻声地问。

海水渐渐汇聚起来,交织出如同人类一般的形貌。少年的面孔在水面之下注视着他,鱼群游动在蔚蓝的发丝之间,如星辰横贯夜晚的天空。

“你可以从我这里带走一样东西,那是对勇气的嘉奖。”海中的少年说。

“我想要世界上最美好的东西。”水手说。

海中的少年沉默了一会儿,轻轻点了点头。

海水忽然涌动起来,飓风挟着海潮,铺天盖地的潮水拍击在甲板上,每一条桅杆都在风雨中颤抖,船板发出令人牙酸的声响,仿佛下一刻便会支离破碎。

水手握紧了栏杆,朝大海发出愤怒的呐喊:“这就是你说的礼物吗!”

“是的。”从海里传来了回答。

“你向我要世界上最美好的东西,年轻的水手。”

“而世界上最美好的东西…叫做生命。”

清晨的太阳升上了天空,潮水从甲板上退却。从远方而来的海风扯起了风帆,大船朝着陆地的方向缓缓航行。

水手筋疲力竭地瘫坐在甲板上,阳光自九天而下,在船舷上敲击出轻快的曲调。湛蓝的宝石被潮水遗落,在阳光下折射出星辰一般的光辉——那是大海留给他的纪念。

水手捡起那粒宝石,他从甲板上站起来,眺望远方的大海。

阳光落在海上,大海闪动着粼巡的光,就像被蛇群环绕的宝石,显得如此美好,却又危机重重。

-

“后来呢?”旅行的少女问。

“后来那片大海有了一个名字,叫做星辰海,年复一年依旧有无数年轻的水手踏上出海的大船,他们当中的有些人和故事中的水手一样得到大海的馈赠,有些则永远埋葬在了大海的深处。”

“我可以看看那块宝石么?”女孩问。

年迈的店主笑了笑,从柜子里拿出了装着宝石的盒子。那块来自大海的宝石静静地躺在木制的盒子里,灯光落在它的上面,就像星辰落进海里。

“拿着它吧,姑娘,它是属于你的,”店主说,“那是大海对冒险者的奖赏……它理应属于旅人,而不是在一间小店里沉睡。”

女孩接过了宝石,她戴着这块宝石,继续踏上新的旅途。

-

也许旅行的少女永远不会再回到这座城市,没有人会记得那块来自大海的宝石,更不会有人记得曾经的水手……但那又怎么样呢?哪怕大海不再以星辰为名,它依旧在那里,并将永远存在于那里,而在无论多么久远的未来总会有无数人去往那片海上——无论何时世界上都不缺乏冒险家,人类对于“真实”的渴求也永远不会消亡。

最后一班地铁呼啸着穿过月台,五光十色的广告牌在站口闪烁,就如这座城市永不熄灭的灯火。

车厢里没有什么人,只有电子屏上反复播放着广告与安全需知,看不出品种的吉祥物用卖萌的声音反复强调着乘客守则。我坐在边角的座位上,无意识地用手指在玻璃上比划。指尖的温度在冰冷的玻璃上留下一道道白色的水雾,很快又悄然消失。

什么也没有,我想,在这节车厢里既没有人也没有风景,只有我自己,以及我手里未写完的故事。然而我暂且没有办法把这个故事写下去,即使我的确想这样做。在这个故事里缺少了至关重要的东西——然而我无法确定那究竟是什么。或许是某个人物,或许是某句话,某个词,但无论如何缺少了那样东西故事就不会完整,就好像诗歌缺少了行列,图画缺少了光影……对此我没有任何头绪,但我确信在某个时候那个关键的事物总会出现在我的面前,那一刻文字与诗就如暴雨般坠落,以羽翼编织胜利的王冠。

列车行驶过幽黑的地下,车轮驶过轻轨发出低低的轰鸣,轮轴单调地重复着咔哒的声响,夜晚卷着困倦袭来,渐渐将我吞没……

***

“……以上,祝游戏愉快。”

隐约间仿佛听到有人在耳边低语,我揉了揉眼睛,从床上坐起来。

悬挂在穹顶之上的水晶灯挥洒下细碎的光辉,实木制的高大书柜中陈列着厚重的藏书,玻璃橱柜里面放置着大叠的手稿,那些稿纸在灯光下呈现出羊皮纸般的昏黄,就像因古旧而褪色的回忆。

这并不是一间理应存在于现实之中的房间,它更像是某种对过往的缅怀,某种仅仅存在于“过去”抑或“梦境”当中的事物,就像凭借仅存的影像去复原被焚毁的宫殿,从而呈现出熟悉而不真实的形态来。

那恐怕就是所谓的“异次的世界”了吧?我骤然想起梦中人所说的话来。

但对此我却并不感到惊奇,甚至于由衷地感到了喜悦。这一刻我隐约意识到了在未来将要发生什么,将要和什么人相遇……对于作家而言能有什么比这些更使人惊喜的呢?相比之下自己出现在这里的缘由反倒显得无关紧要了。

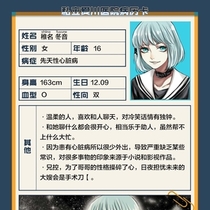

我在光鲜明媚的走廊漫无目的地闲逛,直到隔壁的门忽然打开,碧色头发的少女从房间里走出来,目光直直地落在我的身上。

“你知道怎么出去吗?天野要迟到了。”少女微微地犹豫了一下,走过来拽住了我的衣角。

“虽然不清楚,不过只要到处转悠总能找到出口吧。”我答道。

我忽然注意到了少女左手上缠着的橡皮糖。

“啊,你受伤了么?”

“嗯,是咬的。”

“咬的?”

“因为有人说只要天野成为食物就会把天野当成重要的人,”自称天野的女孩这样说道,“但是他没有正面回答天野……然后天野就来找你了。”

“啊……是这样吗。”我微笑了起来,摸出钢笔在稿纸上飞快地书写。

是这样的,我想,那就是我所等待的故事。世界上很少有什么毫无缘由的事情,而我来到这里就是为了与这些故事相遇,仿佛就如作家渴求故事一般故事本身也在渴求着被人所书写所记录,以人类语言所能够描绘方式为整个世界所知晓。

“你是作家?”天野问。

“以前是剧作者哦,当然现在也开始写小说。”

我抬起手摸了摸女孩的头,浅碧的发丝从指尖掠过,于不知何处而来的风中摇拽出轻巧的弧度。灯光倒映在她的眼底,就如年轻而温柔的星辰。

“想要把天野的故事写下来……可以么?”

“天野会是主角么?”

“是哦。”

那理所应当是如同初恋般极真而美的故事,就如早春盛开的樱花,初冬飞扬的细雪,在故事里会有碧色头发的女孩从清晨的薄雾间走来,而后与什么人相遇相识……然而也许现实并非如此,事实上我对这个女孩的过去一无所知,赖以拼凑起故事的也仅仅是我对于她的印象和在此基础之上编织的过往。

可那又有什么关系呢?小说和戏剧并没有什么区别,它们都是虚假而不真的东西,是作家臆想捏造的产物。正因为如此它们才受到更多人的喜爱,妄图自现实的苦痛中逃离的人眷恋浪漫的诗歌与美好的故事,而以之去麻痹自己。

“走吧,我们去找其他人。”我说。

天野点了点头。

我们沿着回廊行走,在门前穿行。那些紧闭的房门一扇扇打开,从里面走出形形色色的,从不同地方而来的人——抱着写字板的孩子,发色迥异的姐妹,来自异国的的少年……在过往毫无交集的人们此刻在这里相遇,一同等待着什么事情的发生。

……这是一切故事的开始。