写完脚本感觉自己画不完了紧急变文,剩下的部分尽量画一下55555………………【小黑人奋笔疾书.jpg

--------------------------------------------

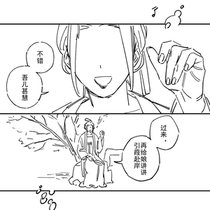

“各位客官小心足下,板子放稳了再上,别挤啊,仔细别跌跤啰。”李谋放下他这一侧的艞板,已有好多人忙不迭要下船,他吆喝了两声,自己先快步跳上到岸去。

他其实并非这艘船的船工,不过如此多的船客,谁又分得清谁在哪艘船上做什么工,总归不耽搁大伙儿下船就成,加之停船下客的事儿他本就熟稔,倒是应了先前与商溪扯的谎。

周边已围了好些形容妍丽的鱼仙迎迓,手里捧着花的,恨不得一人一朵簪满了,嬉笑声如银铃翻滚,叫人春心几荡。

李谋一只脚踩在白岛的石礁上,一只脚踏在水里,站在艞板稍矮的位置,艞板和岸中间还有一道半步长的间隙,他帮着将年老年少行动不便的乘客逐个拉到岸上,余光从压得极低的斗笠底下打量着从船舱里的人鱼贯而出的其他人。

一个、两个、三个……

身旁走过的人呼吸沉稳,显然又是个练家子,一把捕役的铁尺持在手中,仔细一瞧,竟还是个女子。

就这多瞥了一眼的功夫,对方似已觉察,侧头一扫,目光锐如鹰隼,绝非好惹的主儿。“好毒的招子。”李谋心中暗叹,即刻敛了气息,如若无知地往后退了一步,将后头一位老太拉上岸来。

官府能查到此地来并不稀奇,稀奇的是今年登岛的朝廷耳目人数众多,且明目张胆,大有一显圣威的意思。算上那个姓商的狗官……李谋点了点下巴,明面上能瞧得出来的至少有六人,帮中弟兄这些日多半也都该登岛了,须得找个时机碰头,提醒他们莫生无用事端,也好顺便对一对几人记录的航线,推出前往白岛的具体航路。

上一回他登岛时已然发现,虽然几次对夜间星象的观测并没有遇到什么阻碍,但也只能初步推断出白岛应该不具备在海面上自由漂移的可能。哪怕最终目的地得以确认,帮中弟兄派出的船只却无一能成功抵达的,只怕不按照几处码头驶出的白船行走的路线走,决计没有摸到白岛所在的可能。

不过这也只是李谋自己的推测,毕竟……

哗——

船客已经全部下船了,待到艞板收起,白波潺湲,那白船沉默无言地退回深水区,似有生命一般,缓缓没入海中。

即刻有没有走远的人惊呼起来,只道这白船一沉,人可要回不去陆地了,当即又有了然情况的人解释原委,先前的人才又惧又忧地离开码头,一番喧闹,码头上原本拥挤的人群又散去了一些。

虽不是头一遭见这景致,李谋无端想,这白船倒似乎潜游海中的白鲸,其来去,正如仙人驾鹤。若不是去年登白岛时已见过各类奇诡怪事,他定然也得扎在原地惊疑半宿,只是这仙岛之上值得人讶异的东西太多,不一而足,却没有功夫让吃惊给耽搁了。

他还有别的事情要办。

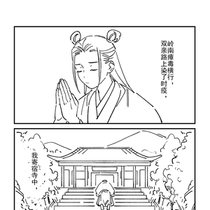

就如大暑之前早就有人候在顺水客栈一样,早在白船抵岸之前,岛上的鱼仙们和岛民已经早早筹措着露天仙市。此集市承一“仙”字,自然与旱地上的大为不同,场地由深浅不一的水塘构成,如天雨落珠造就的奇景,深处够不到脚,浅处不过一捧尔尔,大多直没腰际,于人于鱼而言皆是合适的深度,其间小道浮桥纵横,以便登岛游人驻足。

拨开白沙与稻田,从登岸处到此地的一条水道,树杈似的向后四散开去,是此仙市必经、也是最显眼的位置,若在寻常市镇,这定然是赁金最高的黄金地段,不过鱼仙大多不屑于人类这一套买卖逻辑,不较成本,不计得失。是故虽然是在各条水道交汇的要冲,却也没有如汴梁虹桥两端往来拥堵的盛况,只一派怡然自洽的闲趣。

这道上有一簇显眼的红色珊瑚枝,鱼仙十六一早就选中了这个既遮阳又避风的顶好位置,她面前漂了一片足有展臂宽的荷叶,顶着只圆形篾篮,上面盛着各色珍珠宝货。

她几乎年年都会参加仙市,以期易得陆地上人们捎来的珍奇玩意儿。金银打的手钏饰品她最嗜爱,精雕细刻的玉簪挂坠她瞧着也欢喜。鱼仙的手虽然与人类大致无异,但因为常在水中活动,曲张有限,不及人类灵活,更别提许多金银饰品需要淬火加工,添加其他的矿石材料来增加硬度,鱼仙大多惧火,这事儿光听起来便是一件遥不可及的苦差。

十六心思还在各种还未谋面的宝贝上乱飞,惊觉跟前浮桥下沉少许,原是桥上来了一人。

李谋去年仙市开张时见过这鱼仙十六,以物易物得了不少实惠,是故一眼就认出了她。哪想鱼仙如十六看人,只觉得某甲某乙某丁俱长得别无二致,面前这个李某或是王某自然也是瞧不出区别的长相,遂一脸茫然招呼道:“郎君,欢迎欢迎,可是来挑货?”

对方这显然是不记得自己了,李谋哭笑不得,蹲下身,揖了一揖,尽量放低视平线以示谦恭:“去年大暑,小人找您换过一斗珍珠。上仙可还有印象?”

十六在水里不以为意地甩了甩尾巴:“哦,好像是有这么一回事。”

“如何?今年可有什么收获?”

十六听到收获这个词,才从记忆的旮旯里寻到了些蛛丝马迹,忙点头道:“是了是了,婶婶说是大丰收,说今年还要再寻个机会讨一些来,你就自个上门了。”

“如此甚好,小人早就备着了。”李谋微眯着眼,方从怀中摸出数枚油纸包,不过是两指宽大小,摊开,里面是一粒粒芝麻大小的种子,“此番特意挑选的耐盐耐湿的品种,有一些是近年新从西域传入的。何况岛上众仙爱花尤甚,长成了,定叫大伙儿都欢喜。小人这儿价格素来公道,上仙今年不若换一些走,待立秋一过可就寻不着了。”李谋嘴上抹腻,心下算盘打得清楚,好些蔬菜瓜果的作物一年只结一次果,今年若没人捎带上岛,那一整年都是供不应求,寻常鱼仙或许是吃不惯这些人类的食物,但这白岛上还住着好些个吃五谷食杂粮的普通人呢。

“怎么卖,一颗珍珠换一粒种子?”十六扫了一眼这些种子,没瞧出个所以然来,只是受婶婶所托——当然这个婶婶也并不是真的婶婶,只是个关系相好的付心人长辈。她本来只想随便换一些种子来拿去应付婶婶了事,忽地想到先前婶婶叮嘱过,人类大多阴险狡诈,专门哄骗鱼仙做些亏本买卖,连忙敛了面上神色,鼓起腮帮作态道,“是婶婶想要的,我可没兴趣,只是卖她个人情。婶婶上回就说与你换得不公道,欺负我们没上过岸呢,那么大一颗珍珠,换这么小一颗种子,这些珍珠,都是白给。亏亏亏,亏大啦。”

“哎,珍珠埋进土里明年还是一颗珍珠。种子埋进土里明年可不止一粒种子。不公道又是从何讲起,分明是一本万利的买卖。”李谋佯装遗憾地叹了一口气,遂又摇头,“上仙人美心善,叫小人吃一点亏,成全上仙美意原是应该。却不知上仙打算怎么个换法?”

十六压根不吃他这一套苦肉计:“婶婶说至多三颗珍珠兑一百粒种子,再多便不换了。”

“三兑一百,这余数不好算,不若五兑一百,于上仙于小人俱是方便。”李谋见这鱼仙今年竟是乖觉不少,嘴上一边讨价还价,手中一边将几包油纸包好的种子在席子底下混作一块,待两方都还到四兑一百谈成了买卖,复又取出,“小人这还有别的货品,这宝贝却不能轻易贱卖了,一粒至少值半升。”

十六美目一扫,除了一堆芝麻似的玩意儿再瞧不出其他,困惑道:“这不还是种子吗?”

“不然不然,这不是寻常种子,其名为‘期待’。”

“这‘期待’又是什么品种?”

“这却是不好说了。这枚种子能感念种植人的期待,其发芽、开花、结果全顺其所思所想,每粒种子种出的结果自然也都不尽相同,是故名为‘期待’,上仙如若不信,大可呼朋引伴一道来种,待开花结果,自能品出其中趣味,明白小人所言不假。”

十六本来对付心人摆弄的作物无甚兴趣,只知道在泥里放入一粒这种芝麻似的玩意儿,就能长出瓜果蔬菜来,所谓种瓜得瓜,种豆得豆,总归是一开始就料到;来年收获的。于是对这个能顺应自己期待长成不同东西的玩意儿倒是来了兴致,虽然没参透卑鄙的人类在之中耍了什么花枪,却也没将婶婶的忠告抛之脑后,谨慎问道:“这样好的东西,你又怎舍得拿来与人交换?”

李谋故意没急着回答,半晌才道:“做生意原就是这样,拿对自己来说不值钱的玩意儿换对对方来说不值钱玩意儿,两厢情愿两厢欢喜。说一句实在话,在小人这儿,‘期待’不是什么值钱的东西。可愿用千金去求‘期待’的人却挨山塞海。即是此理。”

十六踌躇:“我确实有好些个朋友,一粒可不够,需得五粒……不,六粒!只是不知这些珍珠够不够换你这里的‘期待’,若不够的,我……”

十六低头看了一眼自己面前的珍珠,又不知盘计起了谁家的,还没想出个招儿,李谋已经伸手在她面前晃了几晃。

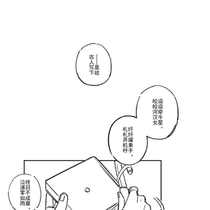

“不必上仙为此事费心,实不相瞒,小人正巧有一个忙想偏劳上仙。”李谋顿了顿,确认十六面上神色不疑有他,方才从怀里取出半个饼,“只这一事:如果有人愿意出一陌钱买这个饼,您就把饼卖给他。”

那饼已叫人啃了一半,甚至沾着灰尘土块,哪怕是饿死鬼也不稀罕吃的。十六颇为嫌恶地看了一眼,甚至不愿意用手去接:“这个饼都吃了一半,还在地上弄脏了,谁愿意买呀?”

李谋笑道:“呵呵,小人知道就是有这样的冤大头哩。“

“但你们的钱,又脏,还带着股鉄腥味儿,又臭,我不喜欢,我也不稀罕要。”

鱼仙素来没有使用人类货币的习惯,仙市以物易物,李谋自然知道这一百文钱于鱼仙儿而言乃是累赘,遂拱手道:“小人明白,隔几日小人再来寻您,用剩下这一包‘期待’换您手里这一陌钱,如此可好?”

先前李谋说一粒“期待”的种子价值半升珍珠,眼下这半个饼竟然值一整包的“期待”,十六掰着指头算了半宿,没算出这个饼值多少珍珠,总归是多得不计其数吧!她瞧来瞧去,却怎么也瞧不出这个饼有何特异之处,只道做了好划算一笔买卖,心下大喜,连忙点头道:“成成,那你就搁那儿吧。”

李谋知道她这是应下了帮这个忙,便将饼拿油纸垫上,放入十六面前的篾篮里,买卖仁义俱成,再三作揖以示感谢。

他出行之前已事先和帮中弟兄交代过,登了白岛之后,会在卖场最显眼的地方托人卖一个卖不出去的饼,里面夹了接头的信息。他算盘打得清楚,寻常游客自然不会画一百文冤枉钱去买这样的饼,只怕连问也不屑问,哪怕有岛上鱼仙好奇这个饼是什么来头,却也是多半是掏不出一百文铜钱的。

李谋谢过十六,正要离开,忽然瞧见十六那篾篮,腾空了珍珠,篮子底下还压着一块不知什么时候混进去的小珊瑚枝,约莫一指节大小,因形状有些别致,他不禁折返,伸手将其择出细看。

十六满心只求赶紧来一个卖饼的人买了饼,好去换那“期待”的种子,见他目光流连,似乎颇为中意这一小节珊瑚枝,便取了塞入他手里,罢罢手豪爽道:“这么小一枝,当个添头送你罢。”

李谋笑着接过,却摇了摇头,从布袋里取出三颗方才从十六处易得的珍珠:“小人做生意素来公道,还是退上仙三颗,拿来换它。”

这个大小的珊瑚指哪里值三颗珍珠?十六咕哝着,却见李谋已兀自将三颗珍珠放回自己面前的篾篮,一边说着“多谢上仙成人之美。”一边快步离去。

崇宁三年,处暑将尽,掌灯时分。

临水小屋内燃着一豆灯,屋里的人只稍一动,壁上的光影就斑驳成一片,模模糊糊映出一男一女的影,二人围坐一张桌案,百无聊赖,研墨弄纸。

女子伸手抻了抻盖住下身的长襦裙,另一只手指尖微微抵着桌案的边缘,离那烛火不过三尺的距离,畏葸不前,犹豫再三,终于向身前的男人唤道:“李郎,这火光照得我难受,熄了吧,熄了它。你这些书信,昨日看,今日看,日日看,少看一日又有何妨?”

若早些日,那李姓男子不消她开口,早已察觉到她面颊生绯,额上凝珠,体贴入微替她灭了这恼人光火。当时克恭克顺的话语言犹在耳,但离岛之后便醴酒不设,越发不将人置在心上。

果然,那李郎未抬眼皮,伏案将手上的字写完,才慢悠悠丢来一句话:“事儿要紧,已叫人催了三四趟,明日须得办妥,如若不然,我又怎忍心叫盈儿受这苦楚?”

话尚还中听,其间语意却已薄凉。

被唤作盈儿的女子闻言自然气极,却仍强压着愠意,伸手搭上李郎露在袖外的胳膊,朝袖子里钻了进去,指尖滑过之处,如她的声音一般,滑腻腻的,留下一串水渍:“行,那你亲我一口,我便作罢。”

那李郎终于搁下笔,抓住伸进他袖中那只不安分的手,就势将人按在了席子上,拨开黏在面颊上的发丝,佯装要去亲她,却是在碰及之前伸了一指抵在二人唇瓣之间:“明日真正有要事,毋要再闹腾。”

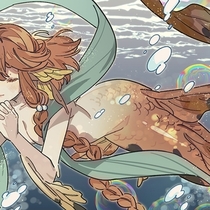

李郎松开人,起身再要去取笔,却被盈儿一把扯住袖子,盈儿这动静太大,下身的襦裙湿哒哒黏在地上,她这么一动,登时叫烛火照出一道银亮的光,赫然是一条鱼尾,啪嗒啪嗒,在地上来回甩动。

“我费劲艰险跟着你出了岛,你却这般待我,明知我没几日好活,却全都是些裹了糖衣的好话来糊弄。”盈儿想到初见之时,他被自己吓得跌坐在地,三叩九拜,脚都跪麻了,半宿都不得起身。她问他可是为乞仙药而来,他答:相识满天下,知心无一人。不羡长生,愿求知己。竟求到海中仙岛上来了,只觉得这人可笑有趣,不似旁人。

哪里该是今日这般……这般……盈儿一时想不到形容,更加胸臆淤堵起来,都说两条腿的人性善变,朝秦暮楚是常事,今日一诺尚重千金明日打个折就只抵陌钱了。盈儿嗔罢,索性伸手拔了窗户的插销往外推出,引了玉蟾入屋,窗楣正映着屋下粼粼波光,仿佛有活水涌入:“如此,我又何须非得留在你身边,我去也。”

李郎终似没辙,慌忙吹熄了灯火,伸手将人拉进怀里,软声劝道:“好盈儿,依你便是,要我如何?”

盈儿见他转态,态度也即刻软了下来,将李郎的手拉到自己的胸口,隔着一层透湿的单薄衣裳,掌心的温度显得滚烫异常,似乎能在凝脂般的胸脯上灼出个口。

“你答应过我,会剖出它吃了,我要瞧瞧陆上的花花世界,你用眼替我看了,用脚替我走了,从此你我便如一人。”

李郎不应,只由得她将掌心贴在胸口,里面一颗心不轻不重地泵着。

盈儿捏着李郎的手紧了几分,指甲嵌进他肉里:“不若,我就将你吃了,与我一道回岛去罢,我们仍如一人。”

尚在白岛的时候,盈儿就告诉他,鱼儿之交心,便似那螳螂一般,噬咬彼此,交融了血肉,便得精魄,就近,是真真拿心相交;往远,便以此延续子嗣。

月光与流水皆静静淌着,李郎看着被指甲掐出的血珠落在鱼仙儿雪白的胸脯上,与水混在一处,划入衣袂缝隙,不禁笑道:“你宁愿自己叫人吃下,也要同我一道。我若不从,心肺不若丢给那犬彘吃了。”他抽出那只被掐出印子的手,自坐垫下抽出一把匕首,就着窗下流淌的月光,刀尖拨开盈儿胸前那层湿衣,冰冷的刃抵住皮肉。

李郎:“只是不知你的心有多大,我不忍剖坏了。”

盈儿略一思索,在半空中大致比划了一番:“便同常人的一般大小。”她尚未比划完,那刃已见了血,李郎面上没有动容,腕子一转,那匕首几乎是毫不犹豫地深扎进了盈儿的胸膛。

盈儿吃了一惊,奈何胸口已豁出一个窟窿,于鱼仙儿而言,剜心虽不至于刻骨,却也足堪铭心,那苦痛近乎人类女子分娩一般,意味着生命延续的必然。然而她靠在李郎怀中,瞧着他沿着自己比划的大致形状割开皮肉,只觉得他似乎已习惯于做这样的事情,他言词柔逊,动起手来却不似待心上人般疼惜怜悯,麻木到有点似肉铺贩肉的屠夫,说要三两肉,划一刀,便是三两正好。

一股寒意从盈儿后脊冒了上来,盈儿抓住李郎剜着心口的手,低吟道:“李郎,李郎,我疼,你亲亲我罢。”

“好。”李郎掰过她的下巴,依言吻了上去,其意缠绵,而心思却早已不知跑到了何处:假使她真的剖过人见过心,多半也不可能剖开自己的胸膛,去瞧瞧自己的那颗心重几斤几两,却缘何知道倒知道两者差别不大?她是……从何得知的呢?

他松开匕首,任由它落在地上,将手伸进那肉做的窟窿里。韧带血管俱已割开,喷涌的血没有想象中多,李郎知道那东西的形状,几乎没有犹疑地握住了它,将它取出。

饶是他自负见过的世面不少,还是被眼前的东西攫住了眼,一时屏住了呼吸。

那东西分明该是心脏之类的器官,却滴血未沾,仿佛出泥之莲,白润如玉,在月下隐隐有光华流转。若说这是心,却不如说说一件顶好的工艺品。

李郎将那东西举到面前,只觉有淡淡甜香扑面,沁人肺腑,恨不能叫人张口吞下,去祭了五脏庙。

“李郎,吃下它,吃下它罢。”怀里盈儿的声音近乎蛊惑。

吃下它,吃下它罢。

吃下它罢。

李郎已经张开了嘴,几乎在唇齿堪堪贴上那东西的前一刻,他突然站起身子,任由怀里的盈儿跌在地上,落在满地血水中。

吃下它?

他从未有过这样的打算,胸怀大敞的女子眼下也明白了,却已无力上前掐住他的喉管,只堪堪支着半截身子骂詈:“李谋,你不得好死。”

李郎将那颗晶莹剔透的心装入屋内的铜盆,不紧不慢拿帕子擦净了双手,这才向盈儿揶揄似的揖了一揖:“某只求好生,不求好死。”

他重新点了灯,端着铜盆走出了房间,拿足尖捎上了门。

屋中的女子还瘫软在地上,看着他端着铜盆的背影彻底消失在门外。她没有双足,自然无法站立,但又有什么关系呢?她低低笑着,早晚,她会有的。

李谋出了屋子,朝河道口举了举灯,陆阿六撑着船已经在水道边上守了好些天了,见他终于打了信号,急匆匆持了长杆将小舟撑过来。

“总舵那边又来信了,舵主,怎么样?有没有打听到什么?”

“小妮子看上去像个戏台后头的锣鼓,心眼子可多得很,没套出什么有用的话。”李谋摇了摇头,将手中铜盆递了过去,“接着。”

船泊在水中,稍矮,人站在船里只到陆上人膝窝处,与人说话须得抬头看着。陆阿六慌里忙张的,急急接了铜盆,往里面看一眼,差点没把眼珠子给瞪进去,连盆也脱手甩出,正要去捞,忽然船身一震,才发现岸上那人竟然跳将下船,一手接了铜盆,另一只手托了一把没站稳的陆阿六。陆阿六初来乍到,哪怕是正眼也不敢往自家舵主脸上放,这下可好,当面捅了娄子,脸霎时红到了脖子根,呲呲自顶上冒着气。

李谋找盖了块布巾盖在铜盆上,小心放在舱里,伸手揽过陆阿六的肩膀,将他拉到和自己一般高的位置,压根没发火,说话的声音也颇柔和:“你是上个月新来的吧,嗯……陆阿六?”

“是是是,舵主记得我的名字。”陆阿六第一次见这位年纪轻轻的舵主,只道他对自己这样的小角色不会有什么印象。

李谋:“我大不了你几岁,人前你叫我一声舵主,私下里不嫌弃,就喊一声李大哥罢。”

听到他这般说,陆阿六便觉得喘气顺畅了稍许,回头看了看舱里那铜盆,忍不住问:“舵……李大哥,那是什么?”

“总舵之前不是在找什么仙药吗,听传话的形容,和这东西倒是挺像的。”李谋往上游的水路扫了一眼,“回去寻处凌阴,讨点冰来,给总舵送过去。总舵交代的路,一时半会只怕是不好寻,有人早早拿捏住了关窍,不让其他人来搅和哩。”

陆阿六的心思还在那个未曾见过的奇物上:“为什么要用冰?据说仙药不腐不烂,哪需得用冰?这真是仙药?”

“或是仙药,或是毒药,或只是一滩烂骨烂肉。反正有人求,出的价高,就可以卖。”李谋拿手指点着下巴,他眼睛生得狭长,笑起来便只剩下两道缝,“至于它究竟是什么,不重要。”

“您……您是从哪儿得来的,不是说那人什么话都没说吗?”陆阿六一颗心七上八下的,两只不安分的眼睛仍然往屋子的方向瞧,手却不知道往何处放,“那……那、那个人现在怎么样了?我们这样悄悄把人骗……把人带来此处,这算不算是人口买卖,若被查出来,略卖良民可是要斩首的呀。”

“倒是挺会为哥哥操心。”李谋又笑了,这儿语气会却没有那种玩笑逗弄的意思,少见地严肃道,“县衙的五等簿有她的名字吗?她需要服徭役吗?缴粮的时候她按口来算吗?不用,那就不是人,不是人,便是货。”

“万一、万一被官府查到怎么办?”

“查到?查到什么?”李谋的眉眼弯弯,却并未带什么笑意,“太师的生辰纲,谁敢查?本来里面的东西也不见得干净,抓起来拧一把,只怕能沥出三条人命来。”

但生辰纲一年也就这么几趟,粮纲、茶纲、盐纲,往来的漕运,能沾上手的岂是什么便宜营生?

仿佛看穿了陆阿六的心思,李谋又接着道:“你猜猜,排岸司每一趟纲拨到每个纲首头上的僦钱能有多少?”

他指了指陆阿六和自己的嘴,“刚好不过糊你我二人的口。剩下帮里那么多兄弟,总得要吃饭呀。”

陆阿六似懂非懂地点点头,重新执起竿子,只觉得船身一轻,李谋已经翻身跃上了岸,“去吧。老王会接应你,再晚明天船就要走了。”

送走了陆阿六,忖及后事尚未料理,李谋点着灯折回屋中,然而开了门,却不见那盈儿的尸首,满地湿淋淋如叫暴雨浇过,连先前那点血腥味也一并洗刷了个干净。

从那水道能直接看到这屋子的情况,李谋确信不可能有人来过,更遑论这么短的时间要带走尸身,洗净血水也绝无可能。

窗维持着先前盈儿推开的模样,李谋走到窗边,忽地一阵风吹灭了他手中执着的那一豆火光。

来呀,快过来呀。

此处有珊瑚满屋,真珠遍地。

来呀,来呀。

来呀,来呀。

此处可求长生。

来呀来呀。

似有人浅吟低唱,李谋从窗内向外看去,出云蔽月,阒黑一片,只有通向昏夜的一条水路,死寂无声。