附录•焦糖墓地

三世。黑道paro。旗袍梗。

月黑风高杀人夜。

何冗正在费力地掘土。

他的甜心正翘着脚坐在一旁的墓碑上抽烟。烟头冒着一缕烟,火星看起来像墓地里着了火的不幸灵魂。

球球,为什么同样是杀手你要连埋尸体的活儿一起干?

因为埋好尸体就有更多一倍的钱。

何冗叹了一口气,提前在土里埋好的棺材已经露出来了,他撬开那口空棺材,跳进坑里去放尸体。

球球,为什么是你杀人我埋尸?

你……舍得让我穿着高跟鞋下土吗?

不舍得。掘土的那位抬起头,诚实地回答。他的甜心正套着他的黑风衣,他比裘生高了一截,因而风衣能遮住那人几乎全身的衣服。

衣摆被夜风掀起来,露出下面一截艳红色的旗袍布料。

何冗的回答让裘生轻笑起来,他前后晃了晃,用脚趾勾住的高跟鞋因为这个动作落了下去。

笼罩墓地的天穹没有夜星,倾泻而下的只有月光。算不上惨白,但照在墓碑上也已经一点不美了。

掘墓人一手接住落下来的高跟鞋,一手从背后拿出一朵玫瑰花。

给我的焦糖甜心。

他把高跟鞋套回裘生的裸露的脚上,把花递到杀手都面前。

杀手顺手把烟塞到他嘴里,这才接过了花。

何冗咬着半截烟把棺材盖子合上。烟里的焦糖黏住了他鼻子,连翻上来的土都带着甜意。

土终于填好,临时掘墓人腰酸背痛。

而杀手也等久了,这会儿甩了脚上的高跟鞋耍小脾气。

铲子和手套被随手扔到草丛里去了。何冗把人横抱起来,一手还不忘提着那双高跟鞋——他可不想留什么线索在尸体处理地。

我饿了。车钥匙呢?

裤子口袋里。背后的。

裘生一手勾着他的脖子,一手去摸他的屁股,摸了半天才拿出钥匙来。

他们靠得一近,焦糖的甜味就随着裘生的头发蹭过来。

高跟鞋也没什么不好。他不禁有些甜蜜又有点忧伤的弯起嘴角,然后抬腿往不远处的黑色轿车走去。

片段完。

附录•掌心人

一世。傀儡师paro。

你记得你是谁吗?傀儡师站在窗边,弯腰低头,轻声询问。

傀儡点了点头。我记得。他看向傀儡师,青年背光立着,晨曦擦过他的脸颊而来,聚拢成光束落入傀儡的眼睛。

我是何冗。他说。

在他们的面前摆着一面铜镜,傀儡师闻言松了一口气,他的脸上出现了类似如释重负的神色。

还好,还好。傀儡师说着露出一个寡淡的笑容来。

傀儡注视着铜镜。你很厉害。他毫不吝啬地赞美了傀儡师的手艺。和我一模一样。他稍稍侧头在镜子里打量自己。

暗沉的铜镜只能勉强映出傀儡的面容,不过仅仅一眼就能察觉到自己和自己的神似,傀儡摸摸摸自己的侧脸。有衣服吗?他问道。

傀儡师连忙帮他去拿。自然是有的。国师死前一并交代完所有事,当然不会漏掉自己的衣服。

他们无声地站在铜镜前穿衣束发,傀儡师熟悉国师每一件衣服的制式,他做过这件事许多次。

那你还记得我是谁吗?傀儡师问道。他是开玩笑的。何冗记得他自己,当然也会记得他。他是何冗的——

记得。你是裘生。傀儡看向他,点了点头,毫不犹豫地回答。

何冗看着他,他看着何冗。

多谢你,裘生。国师朝他作了一揖。有缘日后自当相见。

他看着傀儡师苍白的脸色,只当那人是为了制作他的实体太过辛苦。

国师说完不做逗留,骑马离去了,仅留了翻飞的广袖和一袭白衣的背影给傀儡师。

画骨画皮难磨心。

裘生立在庭内,仿佛连呼吸都消失了。

有些傀儡师终其一生都难以触及的巅峰,如今他摸到了冰山一角,却恨不得一无所知。

国师死而复生,很快又站在了祭坛上。天穹之下,无所不知,更胜从前。人人皆称道神迹。

国师只有一事不知。一事无足轻重,也无人知晓。

他的心脏上有一枚指纹。

国师在更衣时总会茫然地皱眉。

正中他的心窝。

片段完。

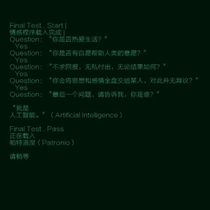

《死之将至》。何冗驱邪日常手记。

何冗自打十四岁算出自己是决计不会因为没钱吃饭而死之后,他对钱财的贪婪程度就下降到了最低。

他顶着算命先生的名号,有时连带着道士的活儿一起干了;不服不行,何冗用的是他师父传下来的,不知哪门哪派的口诀法子,居然还挺管用。

裘生被他救下来的时候天已经擦黑了,荒郊野岭的连个人影都见不着,更别说搭车走了。裘老板路都快不认得,只好跟在算命的背后,走一步算一步。

“何先生知道附近有哪儿能落脚?”他跟着何冗在暗搓搓的小树林里七拐八绕走了近半个时辰,路上何冗也不说话,耳边尽是自己的呼吸和脚下踩碎树叶的声响。

“看运道,”算命的说的很轻巧,“穿过林子前边那个破庙里有东西,赶走了今晚我们就能住下。”

裘生脚步不易察觉地一僵:“有东西……是什么意思?”

“有鬼有怪,但是具体是什么我也不好说,”何冗实事求是地说,“见了才知道。”

他说完话,裘老板已经站在原地一动不动了。

“……裘老板?”

裘生的脸倒是很镇定,“怎么了?”

还能怎么了。您倒是走啊。

何冗笑着拍拍裘生的肩,“莫慌,裘老板,不是什么大事,一会儿就成了。”

真相一。裘老板怕鬼。

一五年九月。临近秋分。

何冗跑了趟外地,不大远,在临安苏杭那块地。是故人来信求他帮忙,说是长孙出生了,要他来看看给起个名字。

他去了两日,回家的时候正是晌午,何冗估摸着裘生大概不在家,又在外面跑了些米铺买了陈年的老糯米才回去的。

谁知道刚到门前就被管家抓住胳膊求救似的拉进去。

“何先森你可回来咯,”上海老头这时候也顾不得何冗是个姘头要避嫌的事了,“老爷他,他……”

“……”算命的登时脸色都白了,腾出另一只没被拽着的手来连忙掐指一算……嗯?他有点纳闷,算,算错了吗?

“老爷他被妖怪上身了哦,”管家拉着何冗直直走到卧房前,雕花木门紧闭,从外头一点看不出里面的动静,“厨房张姨说她看见老爷徒手杀了一只鸡,举起来就要生吃啊!”

什么玩意儿?

“行吧,我心里有数了,”算命的微妙的挑了挑眉毛,“你退下吧,我去给老爷驱驱,没开门之前谁也别进来。”

管家走远了他便推开门进去,说他一点不明白那是假话,算命的隔着门便嗅到一股妖气的味儿;但他确实也不好说是怎么回事,毕竟,还是要看了才知道啊。

“球球?”他掩好门,试探性地朝屏风后面喊,手里捏了才买来的老糯米袋子,“球球,我带了糖葫芦,你来吃不?”没有糖葫芦,只有老糯米。算命的一步步走进去。

“不吃。”屏风后面传来裘生的声音,听起来还算冷静。何冗悄悄吸一口气,然后走出屏风。

裘生正站在书桌后面,还是老样子,是在看账本,只是一直站着翻,不见他坐下。

妖气越来越重了,何冗有些搞不清来源,但见到裘生没什么大碍,也就放了一半的心,“怎么站着看账本儿?”

他瞥了一眼裘生回过头去把糯米放回衣袋里。嗯?他眨眨眼,看见地毯上那两个赤裸在外的足背和脚踝。

“脚上不穿鞋袜,不怕冷啊?”何冗把大衣挂起来,走过去坐在一旁休息的软塌上朝裘生招手,“小祖宗,你今儿怎么这么任性。”

裘生表情有点微妙,他知道何冗的意思,有时候他去工厂里看,走的路太多难免脚疼,回来何冗就让他坐在腿上,青年会给他揉揉脚心。

可他今天坐不下来。

算命的一无所知,把人拉进了看才觉出有些不对,裘生这不止是没穿鞋袜,而是连里面的长裤也没穿,长衫衣摆下面露出若隐若现的白肉,分明整条腿都是光着的。

“老何……”裘老板走到他面前垂着手尴尬地把衣摆掀开来,语气都快哭了,“我长了一条尾巴。”

啊?

裘老板细皮嫩肉,整身都泛着珠玉的光,何冗不是没见过,他见过好多回了,也摸过好多回了;但是大白天的这也太刺激了,算命的瞪得眼睛都直了——

然后腿间钻出来一个毛茸茸奶棕色的东西,绕着何冗的膝盖打转儿。

算命的好半天才回过神来,“球球,你今天……哪儿去了?”好端端的怎么会招惹这种东西上身。

“去了趟皮草商的工厂,”裘老板被掀了后摆按在算命的大腿上,尾巴在那里焦躁地甩动,“厂字和他们合作了大氅的里衬,我去看看皮草质量如何。”

“那也不该啊?”何冗目不斜视地盯着尾巴,他不成想有朝一日自己要在心里大念色即是空。

“林老板送了我一件,说是上好的狐裘,”裘生也不看他,却不知是不想看还是不敢看,“当时还没事,中午回来用膳的时候……”一提到尾巴,裘生就有点坐立不安,他稍微动了动,结果露出一截白嫩的大腿。

何冗连忙把头扭过去,“还有什么不适?”他哑着嗓子问道。

“……想吃鸡。”

算命的哭笑不得。

片段未完。

算命的在荒郊野岭见到一个被打的男子,一头是血,污了满面,被一群莽夫围着,约莫是遇见了抢劫的。

救人一命胜造七级浮屠。虽然这救下来能有五级已经不错了。

他站那儿“喂”了声,引那群男人回头看他;原本面目凶神恶煞,男人们却看见算命的手里拿了一把上了膛猎枪。

山野莽夫手里拿的都是棍棒,只怕棍子还没敲到这个穿大衣的男人,肚子已经被开了窟窿;他们骂骂咧咧扔下一个空了的钱袋,转眼就一哄而散了。

等人跑的都没影了算命的才弯着腰走过去,原先被一圈粗布大腿挡着,他竟没瞧见绑着这个男子的是根红绳。

正红色,像是从哪个新嫁妇绑嫁妆的马车上顺来的。

何冗顿时就乐了。

他蹲下身去给青年松绑,青年穿着长衫,材料甚好,看样子大概是商人的营生,“这绳子归我了罢?”

“多谢您搭救,”生意人有点惊疑不定地看着何冗把红绳一卷一卷缠起来放进包里,“您要这绳子做什么用?”

“正红色,自然是绑鬼用。”算命的先收好了绳子,随即把目光看向正扶着树爬起来的商人,“您贵姓?”

“您是道士?”

他们一同开口,又一同哑了半晌。

“鄙姓裘。”裘老板眼下总算站了起来,却因为头上流血又晃了一晃,算命的又赶紧伸手去扶他。

“我不是道士,不过一个算命的。”

何冗伸长手,露出大衣袖子内里长衫的白净袖口,总不能让裘老板这么一头血污的赶路,荒郊野岭大概能把人吓个半死。

“先生怎么称呼?”

“何冗。”

他伸手去用袖子给裘老板把脸擦干净,眼尾却有一个血点怎么也擦不掉。

“嗯?”算命的凑近了看,才发现那不是血点,而是两颗暗红色的痣。

他这一嗯一啊的,青年也算明白他在诧异什么东西了。

“劳先生算算,我这痣都是什么来头?”裘生自己用袖子抹掉了另半边脸的血迹,何冗靠这么进他未免有些尴尬, 便随口寻了个由头来转移注意。

“哟……”算命先生把眼睛眯起来,“您这痣还真是不少了。一颗痣就是一笔债,裘先生您这上辈子是欠了不少情债啊……”

泪痣是情债,美人痣则不然,然而光看面相就能知道,年轻人就是面若桃花的典型;何冗随口扯扯,食指已经点在了一颗痣上。

给有缘人算一颗痣也不是什么大不了的事,要是真算出来什么不该知道的东西,他把嘴巴闭严那里也就过去了。

何冗眯起眼只盯着痣看,不出意外,要不了三四秒这段情就能被他翻个底朝天——

暗沉的屋子里有两个交叠的人影,雕花床柱边束着水纹的床帏;其中一人实在太过眼熟,算命的定睛一看,这不是他自个儿的脸么?

算命的时候看见自己的脸已经够叫人吃惊的了,更叫何冗说不出话的是在这床上他才是被红绳绑着的人。

可他分明瞧得是裘老板的泪痣啊——

裘老板的脸下一秒就如他所愿似的出现了,眼尾上了胭脂般一片红,染得两颗泪痣仿若滴血;他嘴唇微张,何冗本是听不见任何声音的,这画面却太过真实,靡靡之音不知从哪儿冒出来往他脑海里钻。

裘老板上辈子的情债怎么是和他的!

哎呦我的亲娘啊。

算命的惊得往后退了一步,再看裘老板的时候脸色都变了。

“……?”生意人一脸茫然、不明所以,张口刚想问话;算命人连连摆手,之前仅剩的那点世外高人劲儿全没了:“没事没事,您别介。”

生意人抿了抿嘴唇,心里依旧是好奇的,却也不再追问到底是怎么个回事;算命的脸色是全然大变没错,只是变红了。

片段完。

北洋政府刚建立没两年,袁世凯称帝的意图已然初露端倪。

这世道本就不好,乱世里的人总也就活得更累些;又恰逢临近年关,裘生急着要把手里的生意收尾,便日日跑出去办公应酬,有时忙得何冗整日整日地连他的影子都见不着。

前些日子城里有个做生意的让人在车里一枪打死了,车上带着值钱的东西被人一抢而空。后来行凶的人是找着了,钱也没抢多少,只是那生意人白白搭了一个条命。

事情遮不住自然上了报,何冗嘴上不说,心里却是在很担心,每日都要在家里给裘生那辆黑色的别克算一卦,看看这车今日有无血光之灾——

他长这么大没过过几日为别人提心吊胆的日子,现在一口气尝了个饱,他竟也不觉得日子难熬。

这儿不是皇城,又因靠海,外来气便更重些,但到底是过年,华灯初上的时候外头一个个红纸灯笼也皆是挂起来了。

家里年货往年都是仆从一并操办的,今年来了个算命的,清单上的东西也换了一茬;管家不敢得罪何冗,毕竟是裘老板心尖上的姘头,只好买了一堆乌七八糟的东西好生伺候着;谁料买来的东西竟有一半何冗一概不满意,管家留也不是、退也不是,进退两难间算命的摆摆手,已经自个儿揣着钱扬长而去了——

闹市街巷的年货市场里一个个小摊小贩都已经摆出来,客人连绵不断,叫卖也此起彼伏;何冗混在里头如鱼得水,也不过是为了寻两件有眼缘的东西,大年三十的时候好拿出来给裘生镇镇命。

裘生办公的地方早就没人了,年关许多公司公社都提早放假,这片地方往日挺热闹的,逢年过节便冷清得厉害。裘大老板也不拘着自己的属下,一并给提早放了年假,只自己一个人在那儿翻账本,左右不是什么大活计。

因着没人,连那片路灯都懒得好好工作,忽暗忽明;法国梧桐在地上留了一片片扭曲的树影,黑一点的地方连自己的鞋子都瞧不见。

裘生从楼上下来,门口早就收拾利落想要回家的保全朝他打招呼,脸上喜笑颜开,总算送走了最后一个人,他才好锁大门;裘生转过一个拐角,才看见转角的阴影里藏了一个人,黑灯瞎火的,那人穿着黑衣服,低着个头,整个人都像融化在暗色的墙里般。

“啊……”他险些没惊叫出声,被吓得往后跌了一步,定睛一看居然是何冗,“你想吓死我!”

算命的“嗤嗤”笑出来,揶揄道,“这才晚上八点多会儿,你还怕撞见鬼?”

那你抽根烟也好啊!

裘生又惊又怒地瞪了他一眼,可惜太黑了,保准何冗是一点也没看见:“你也不会点个灯来照路什么的……”他这是胡诌,这城里早就没人点灯了,何冗真穿着大衣点个灯笼走在路上,那才叫怪异。

“大过年的点灯我还带你回家,不怕跟一屁股孤魂野鬼。”算命的伸出手去捏了捏裘老板的手,“你的手怎么这么冷?办公间里没烧炭么?”

“没烧,就我一个人,烧了也是浪费,”裘生把手抽回来,然后一左一右狠狠塞进何冗围得密不透风的羊绒围巾里,“只好借你的脖子暖暖了。”

这回差点没惨叫成了算命的,裘生的十根手指带着着手心往他最暖的地方贴,冷的他险些一口气没接上来,直打一个哆嗦。

“祖宗啊,我都快被你冻得断气了——”

他牵着裘生往回走,裘生话本就不多,之前又一惊一吓,今日怕是累极了,彻底成了一言不发。何冗本是该收好心思陪他一起闭牢嘴的,偏偏裘老板狐裘大衣下的手指捣乱似的动弹。

算命的被他这般勾弄的眉头直跳,一忍再忍还不见裘生有收敛的意味,索性不再斜着视线瞟他,而是大大方方扭过头去看他——他倒要看看裘老板是什么心思——谁料裘生也大大方方地扭回头来看他,还冲着他哂然一笑,唇间露出些许皓白的齿来。

算命的长叹一口气又败下阵来。好在冬衣厚实,天色又暗,裘老板的狐裘袖子为了御寒还长了一截,不然两个大男人在街上十指交缠、黏黏腻腻,实在太不成体统。

他们回家的路不短,这么暗度陈仓的折腾,一寸寸光阴竟都是被烧成了灰。回过神来已经里裘家宅子不远了。

片段未完。

附录•死后文。

他总是做梦,同一个梦。

何冗对这种东西简直算得上专业对口,行里对这种情况的解释大多一致;要么你心思郁结,三魂七魄一大半都钻在一件事里,导致它影响你太多,甚至进了梦里;要么是你上辈子的往事,不是它要跟着你,而是你自己忘不了,因而一而再、再而三地往梦里钻。

他总是做梦,同一个梦。

那里遍地大雪,一片白茫茫的雪色,没有红梅、没有纸灯,是一片平原。天光也是白色,仿佛这片雪地就是一整个寰宇。

他的脚下是一条铁轨,无尽地伸向远方,列车的隆隆声在远处回响,但无论何冗在梦里停留多久,那辆列车永远不会开进他的眼前。

背后的重量明确的告诉何冗他在梦里背着一个人,早几次何冗试图回头去看那个人的脸,因为那人的发丝总是擦在他的耳边;他找不到什么缘由,只是单纯觉得熟悉。

每当他一回头,梦就清醒过来,他胳膊发麻,胸口闷痛——最重要的是,那个人的脸他总是看不到。

算命的这个名号听起来像招摇撞骗的,风水先生也不能明目张胆地说自己有本事能给人改运之类的;毕竟都是封建迷信,现在上大街这么吹嘘可能会被人举报去吃牢饭。

何冗是在唯物主义制度下活得比较好的那类风水先生,他大学建筑设计系毕业,半吊子还负责室内装潢——美其名曰建筑设计师。

这年头算命的已经不能当成对外公开职业了,何冗自己也不知道自己是怎么入的这一行。好在大学毕业证还能当个名片来用,请他去帮忙的老板们也能对外说这是名校毕业的建筑设计师,来做修改意见的。

这个中午何冗是从地板上醒过来的,他昨天又做了那个梦,这次他成功的回头了,看到了那个人的脸。

但是梦里的人根本记不住脸。优秀青年建筑设计师从地毯上四肢并用地爬起来,抓抓一头鸟窝,要到浴室去刷牙。

他终于见到那个人的脸了,但见到第二次他大概根本想不起来是这个人吧。

何冗今天下午有一个富商家的生意要去看看,听说是个很老牌的服装品牌,现在小儿子自己做服装设计的新店要开张,请他去过目一下图纸,看看设计有没有问题。

农历六月十三,公历七月十三,宜嫁娶、宜结婚,不宜针刺。

何冗提着箱子出去了。

“何大师看一下觉得我儿子这个店面怎么样?”裘老爷已经上了年纪,头发白了一片,但一看就很喜欢小儿子,这么热的天还亲自跑到店里来把关。

“位置不错,设计也很好,水脉很稳,”何冗瞟着古色古香的装潢,店里的规格大概已经能看出一个规模来,“拿人钱财,我也不会做糊弄的生意,您把裘小先生的生辰八字给我,我能专门为他设一个运财路的局。”

要是能来本人就更好些。这话何冗没说出来,想着裘小先生这个年纪的人大多不信风水,又忙得很,大概是不会专门来见他一个顶着设计师名号的算命人的。

裘老爷笑着点点头,“何大师口碑一直很好,我很放心的,”他朝后面的办公间引了引,“我还准备了一些东西,何大师看看有没有能用的。”

“您别叫我大师了,”何冗有些尴尬,哭笑不得地看着桌上一叠乱七八糟的东西,还有扎眼的红绸布,“我是来给您开运,不是给您凶宅驱鬼的,您还备个镇命红。”

裘老爷顿时笑起来,说自己也是凑个热闹而已。他们一面说着一面往办公间里走,何冗推开半和上的门,抬眼时被吓了一个跳。

他原以为办公间里是空的,谁知道里面居然有一个人。不声不响的,正站在梨花木的桌边,何冗一手推开门的动静显然还把那个人也吓着了。

“何大师,这就是我的小儿子,”裘老板笑眯眯地介绍道,“裘生,这就是那个有名的风水先生,何大师。”

眼下有三颗泪痣的人确实十分罕见,泪痣越多的人眼泪越多,怕是感情不好受。但何冗跟傻了一样说不出话自然不是因为他看到了那三颗泪痣,而是因为裘小先生的脸长得和他梦里那个人一模一样。

对,他的确以为自己记不住也认不出那个人的脸,但其实不然,或许他早就记住了,也或许他本来就没有忘记过。

裘小先生对何冗如狂风呼啸般的内心一无所知,只是唇角弯弯露出一个笑容来。

“我听说过何大师的名字,本市著名青年建筑设计师,何闲分先生。”

“我是裘生。”

片段完。

《死之将至》·狐尾篇·下

这个日头的光线已经算不上好,屋里没点灯,勉强就着窗外的光能看得清。

何冗拿着煮好的草药汁水端进来,想要去除附身难倒不难,药水儿下肚便可把妖力都聚集到一个地方——何冗自然是让它们都到尾巴去,再之后只要把尾巴脱落就好了,真不是什么难事。

裘生怎么也不愿意坐下来,身后的尾巴在长衫后面左右拱来拱去,看来是多出了一个不好控制的东西好生奇怪。

“乖,喝了,”裘老板皱着眉垂眼看那黑漆漆的药,摆明了就是嫌弃味儿腥不愿意喝,何冗也没办法,配方这个味儿他也不想的,“一会儿还会要帮你把尾巴揪下来。”

他话音刚落裘生衣摆后面的尾巴一下子就钻了出来,算命的不知怎么就想见到毛都炸了这句话。

“会不会很疼?”

“不会。应该是没什么感觉的……”这还真不好说。算命的驱上身的活儿做过不少,但自己从来没被上过身;大部分都没什么事儿,但也有被上身驱除的时候哀号惨叫、四处翻滚的。看着那样子仿佛是被人剁了命根子一样的疼,何冗可不敢和裘生说。

裘生喝下了药后算命的就不怎么说话了,药力上头,裘老板只觉得浑身发热,尤其是尾椎那处,热得几乎发烫。

何冗在面盆里洗净了手,迈着步子在床边坐下,他定了定神:“球球……趴过来罢。”

被附身了的裘老板在他面前站了老久,终于舍得放下身子伏在他腿上;算命的在心里色即是空、色即是空地念,伸手把裘生的长衫后摆全都掀开了,直到露出圆润的腰窝。

两片白嫩的臀瓣间一条奶棕色的尾巴紧接着他的尾椎长出来——布料完全移开的时候,算命的敏锐地感觉到趴在他腿上的裘老板已经僵硬得像一截木头似的。

冷静,何闲分,冷静。何冗被那白花花的屁股怔得呼吸一滞,随即连忙移开目光。他咬破中指,沿着裘生腰间的脊椎开始画符,谁料没画几笔那尾巴抬起来轻轻一扫,便卷住了何冗的手腕。

“别闹。”算命的一顿,另一只手把尾巴拿开,顺着图案接着往下画。

尾巴上的毛蓬松又柔软,暖融融地倒也挺舒服,只是一直扫来扫去得碍了不少事;何冗本就有些心猿意马,画符的效率低了一半,这会儿更是被折腾的画不下去。

“小祖宗,你可别动了……”

尾巴全然是一幅要和裘生唱反调的模样,话音未落便朝着何冗的脸轻飘飘地扫过去;尾巴尖的白色绒毛挑逗似的在算命的下巴处挠动,挠了几下又往他的喉结划过去。

“我没动……!”

算命的哑着嗓子往后仰着头,还要费劲在尾椎那块接着画咒,“你的尾巴就没消停过……”

“那不是我的尾……呜……老何……”

被裘生这么一喊,何冗眼睛都红了,他被撩的呼吸粗重,“你真是要弄死我。”

【腰斩】

尾巴是消失了,两个人却都没动。何冗不敢动,裘生也不敢动,仿佛连周围的空气都微妙粘稠了起来。

直到远处门口唯一的火烛发出轻声的“啪”,烛心晃动了一下,紧接着熄灭了。

何冗瞪着门边挂衣服的立架,狐裘正安安稳稳地挂在那儿。

要不是这破衣服,他好端端一个二十多岁、血气方刚的青年到底为什么要遭这种罪。

“球球……你饿不饿?”

“……不太饿。”裘老板仍旧塌着腰伏在算命的腿上,嗓子也是哑的。

“别吃饭了吧……”

裘老板话都没回答,便被人吻住了,火热的气息拂面而来。画咒的事儿不久,却够难熬。裘生伸手圈住算命的后颈,顺手把床帘放了下来。

既然没点灯,那便不点了罢。

片段完。