在走上演武台前,维塔拉低着头犹豫了一会儿。她的舞会礼服崭新、鲜亮、昂贵。不同于她的绝大部分同族,金发的吸血鬼有记忆的大半时间里,在财政上显得格外拮据,时不时落到身无分文的境地。

但这种微小的迟疑很快被抛之脑后,即使是人类豢养来互相撕咬比斗的猛兽,不管打到最后它们是没了头还是断了脚,在入场时也得光鲜亮丽,那么穿上自己最贵重的衣服去演武必然也有同样的道理。反正教会应该不允许有伤风化的事情出现吧,维塔拉想,至少不会沦落到没有衣服穿。

她走上场,观战区传来稀稀拉拉的掌声,观众们保持了礼貌的克制,于是现在的场景和过去的残像仿佛同一个圈里吹出的两个泡泡,成型的同时就不再重叠,轻巧地飞走了。

那个时候的观众是什么样子?她搜肠刮肚,偏偏只回忆起一个面色涨红的醉汉,狂吼着把手里的酒瓶掷出去,差点砸到她的头。

啊,可恨的人,红裙子的舞者恶毒地揣测:或许就是因为被打过脑袋,我才记性那么差,连为什么以前会去角斗场都想不起来。

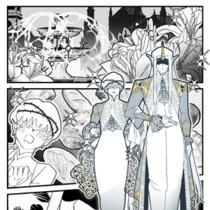

但今天的观众们都很温柔,对手看上去也很有礼貌,像一位文质彬彬的医生。黑斯廷斯•道尔顿,维塔拉对这位对手毫无了解,只知道是个教会猎人。不怕光的教会猎人会喜欢看日出和日落吗?维塔拉其实很想问问,她喜欢在日落后去触摸洛卡沙漠还未凉透的沙子,那里有太阳的温度。

道尔顿正在行礼,她一边猜测这是哪个年代的礼节,一边学着对面的黑斯廷斯的动作向各人致意,直起身来后轻轻地掂了掂脚,比将要战斗的快乐更快到来的是一种让骨头都在发痒的焦灼。

……为什么?金发的舞者不明白,毫无道理的渴望攥住了她……胜利,她的身体狂热地渴求这一样东西。

“这根本没道理!”她叫道,收获了不少疑惑和惊诧的目光。

但算了,我从不讲道理。

维塔拉想。

道尔顿先生的面貌看上去到了有家庭的年纪,扎着浅棕色的长发,戴着单片眼镜,维塔拉猜测他是那种太阳在午夜升起来都不会动一根眉毛的类型。鲜血色的尖刺车轮在他右臂逐渐成型,并开始徐徐旋转,展露出狰狞的全貌来。

少见且凶残的武器,攻守兼备,但并不是不可战胜。她露出一个笑容,下一刻已如离弦之箭般越过了半场,借着冲击力狠狠蹬在了轮面上,发出闷闷地“咚”一声,这声音让她微微兴奋起来。但黑斯廷斯只是稍微调整了重心,纹丝不动地防住了这次冲击。

虽然看起来消瘦,但相当有力量。那么或许还欠缺一些灵活。

她踩着这轮面空翻落地,避过袭来的锐利尖刺,脚步不停地拉扯出一个向右的滑步,靠近了黑斯廷斯没有被盾覆盖住的那半身。脚跟使力,试图突破围拦。

……有的时候维塔拉也觉得经验丰富的猎人非常讨厌,她的前路上挡上了一只快速旋转的车轮,对方算好了方向,等着金发的吸血鬼撞上来。

尖刺扎进她的左上半身,带着旋转划拉出更大更恐怖的撕裂伤,几乎切开了那块地方,一度让维塔拉觉得左边的手已经不存在了。

明明是血液构成的武器,但真的撞上去的时候,仿佛是什么机械造物一般,通过骨头传导来激烈的噪音,让她的脑袋嗡嗡发响。

确实有那么一瞬间她的意识因为前所未有的疼痛变得空白,但维塔拉能活到现在都没被猎人们变成一剂良药,光靠她不大灵光的脑袋可不行。

她短促地叫了一声,欺身上前,血刺更深地扎进去,发出令人牙酸的恐怖声音,咯咯地被卡在了骨架之间,与此同时,差点离体的左手电光石火间掰住了一根尖刺,死死地卡住了整个车轮的运转。而右手则在黑斯廷斯的猎枪举起之前就向他一掌打去。

舞者的右手完好无损,连指甲都剪得整齐圆润,但在即将触到对手身体的那一刻,手背指根处如毒蛇吐信般,骤然弹刺出五根血红色的巨大利爪,直接穿进了黑斯廷斯的腹部。

可惜不是胸口,在喷涌的鲜血中维塔拉感到一丝遗憾,她伸展开手指,继而用力抓握,在腹腔里切断了什么组织,爪子在肋骨上估计都留下了划痕。

金发吸血鬼现在的样子看上去也差不多算是半个血人,没比道尔顿先生好到哪里去。一击即中,她迅速抽回右手,免得被黑斯廷斯直接砍断在肚子里,但大半的刀锋依旧断裂在其中。

血从裂开的伤口流淌出去,黑斯廷斯一言不发地将武器变换成了巨剑,他个头很高,力气奇大,但对于个头小的维塔拉来说倒比车轮轻松些,她甚至有空扶了扶自己惨不忍睹的左肩膀,企图让它们粘连在一起。

她稍微有一点儿不习惯,沉默的对手和屏息的观众,并不是哪里不好,但像一部默剧,让她感觉到冷——也可能是她流了太多血。

她想要更热烈的,更说不上来的某些东西,那些在她虚空记忆里残存的,令人战栗的热情掌声和惨叫,人死掉时的怒吼和哀叫,带血金币撒了一地的叮叮当当。

是鞋跟敲击地板,是舞裙旋转,是劣质的酒气和昏黄的灯,是她的笑声。

“我懂了。”她喃喃自语,在对手身侧左躲右闪,甚至抽空对道尔顿笑了笑,接着嵌在他身体里的断刃裂解成无数尖刀般的碎片,把已经受了重创的腹部再次绞得一塌糊涂。

而黑斯廷斯的动作只是稍微滞了滞,他舍去了巨剑,再度拿出了枪。

身体的伤势让这位先生的准头有些不足,但他依旧有着冷静分析战况的头脑,大范围杀伤性子弹正好该用在此处。

后面的记忆稍有些模糊,她只记得她的哪只手被打断了飞了出去,而她以伤换伤用了一个傻气的冲拳捶到了道尔顿的胸口,把站立不稳的他打出了界外。

胜利属于维塔拉!

谁对她念的只言片语突然从记忆的迷雾里闪过,是个男人的声音:“As the deer panteth for the water.So my soul longeth after victory.”

她歪了歪头,对这种充满无聊化用的垃圾记忆嗤之以鼻,转而盘算起了别的。

我赢了,我理应得到战利品。

而维塔拉很饿。

她恢复很快,即使受了这种伤,现在也能一摇三晃地走路,伤口甚至微微发痒,有了些许愈合的迹象,看来找到自己丢失的手刻不容缓,但在这之前——

“黑斯廷斯先生,我可以咬你吗?作为——奖励。”她拖长了音对道尔顿说。

对面的男性看起来伤势很重,但依旧保持了站立的姿势,他点了点头。

她踮起脚来,狎昵地摸了摸后者的脖子,感受到手下躯体的僵硬,又觉得有意思起来。

于是她在大尝了一口教会猎人的血后,不仅舔了舔自己咬出来的伤口,甚至还把脸上的血污偷偷蹭了道尔顿一脖子。

被占了便宜的教会猎人先生古井无波的脸上也出现了些许难以察觉的无措。

“嗯?你说我最喜欢的舞吗?”演武之后的某个日子,她在和她的新朋友法加纳聊天。

是掌声、踢踏、呼喊,是她不知从何而来的,无名无状的喜悦、愤怒和痛苦。

维塔拉金绿色的眼睛闪闪发光,她神秘地笑了一下。

“是弗拉明戈。”