祝贺罪树上春晚,祝贺罪树上春晚,祝贺罪树上春晚。

重要的事说三遍。

SIDE A

那是一间有年头的建筑,傍山而建,隐居云中。它的门前有着很高的台阶,以及为数众多的已经变成水红色的鸟居。罪树在向上攀爬的过程中一级一级数着台阶,但他很快就开始不耐烦,将注意力转在别的地方。他又开始观察山上的树,以及其他任何可以看到的东西。初来乍到使得他对每件事物都觉得新奇,当然,他可不会让任何人觉察到这一点。

树林幽静,仿佛与山同眠。这样的静会令罪树产生一种错觉,当他在观察这里的时候,这里同时也在观察他。当他这么想的时候,树林深处就真的好像出现了眼睛,那些小眼睛一眨不眨,就这么直勾勾地审视着这些入侵者。

罪树第一眼看到这老房子时,只是觉得心里有说不出的滋味。那感觉太过轻微,甚至不及被羽毛刷过肌肤的程度,所以他也只是很快就将它抛至脑后,紧走了两步跟上父母。

这幢大房子是纯木质结构,人走在里面会发出“吱呀”的声音。房子有些地方几近腐朽,能透过黑色的木渣看到对面。不少角落堆积着蜘蛛网,每当新开启一扇门时,光线投射之处便可看到悬浮的灰尘。但它终究大体还是完好的,只用这个价钱就能买到这样的房子着实出乎罪树全家人的意料。

庭院里的草已经长荒了,大部分都在人小腿肚的高度。有个分院还有一棵长偏了的树,歪歪斜斜靠着墙头。

罪树的父亲站在通向庭院的走廊吸烟,烟灰簌簌地落在地上。罪树从他的表情看不出任何态度。他的父亲似乎一贯如此,于是做儿子的也就有样学样。

“这里,要把草除去。否则夏天的话可有得受。”

罪树的母亲并没有回答,她厌恶一切体力活儿。罪树听到后发了一会呆,他还在想另一个分院里的庭景。他在来之前做了些调查,主要是特意看了不少电影。不少电影里都有这样的庭景,这似乎是日本家装文化的一部分。那些电影里都有小的跨桥和池塘,以及敲在石块上发出清脆响声的竹筒。他想如果他清理一下,也许那个池塘还能用。

“你们可以选自己喜欢的房间做卧室,但是不要太偏。听说这房子比看起来的还要大,几乎占据整个后山。当心迷路。”

听了这话后罪树很快意识到一个事实。那就是从今往后,这里就是他们的家了。

晚饭有些单调,这对于奔波了一天的罪树而言并无什么不妥。也许是水土不服,又或者是太过疲倦,他只是简单吃了点东西便感到了饱。

“我想去再看看房子。”

放下碗筷的罪树对着父亲说,对方点了点头同时再次叮嘱了他。罪树有些不耐烦,但他依旧只是笑着,然后用尽可能快的速度离开临时餐厅。

山里的夜晚总是很冷,罪树随便走走后感到不适,就又折回去取了一件外套。那件衣服是为了搬家才买的,罪树找了很久,才在家不起眼的小店里找到最后一件。买的时候罪树很犹豫,他潜意识认为能被最后剩下的必然是瑕疵品,所以他破天荒地仔细检查了衣服,最后在发现只有一颗纽扣有点松动后才果断出手。随后由于搬家各种忙乱,罪树很快就忘了这件事。就算到了现在,他再次穿上衣服也没能想起来。

直到那颗纽扣掉落在地上。

罪树听到一声沉闷的响,以及随之而来的物体滚动的声音。那声音虽然很轻微,但又听得如此真切。尤其当罪树看着纽扣即将滚到角落里时,他觉得整间房子都仿佛跟着在颤动。就好像是某种沉眠的怪兽即将苏醒。他看到那突然之间摆脱了重力束缚的纽扣一直向前滚,最终竟然从拉门的门缝中溜了出去。

翻了个白眼的罪树紧跟上去,等他推开门后已经看不到纽扣以及听不到任何声音。

听不见任何声音。连风吹动树叶的摩擦声、不知名的昆虫或者鸟类发出的一丝声响都没有。罪树突然明白过来。这座山,不是在沉睡,而是死了。

想到这里他觉得有些晦气,于是他踢了一脚地板。地板发出不堪重负的惨叫,然后裂了一条缝。

“我靠。”罪树说,然后头也不回地走了。

罪树是被父亲叫醒的。他睡得很沉,直到猛然间惊醒后看到父亲正用脚踹他。

“醒了就过来吃午饭,你以为现在几点了。”

罪树有些茫然,他眨着眼睛盯着父亲,接着在对方离开后好一段时间就这么无所事事地躺着。

他依然觉得很困,虽然按照时间推算,他应该睡了很久。但他止不住觉得身体疲乏。他的脑袋昏昏沉沉,甚至觉得有点恶心。他想也许他根本没睡,或许他一直在做梦。

这么想的时候,他突然有了自己真的做了一个梦的错觉。梦里他似乎看到什么人正在倒下、有人在万分痛苦,以及穿着铠甲的,银光闪闪的骑士。

真是个好梦。罪树自嘲到,又不是正在玩芭比的小女孩,骑士什么的真是太可笑了。想到这里罪树终于开始起床。

吃过午饭后罪树继续探索这幢建筑。说来奇怪,罪树完全没有这是他们家财产的念头。当然也有时间短的原因,但从罪树性格角度出发,这种因素完全可以不用考虑。就好像这座房子本身就经历了太多,有着数不完的故事,让人觉得将它单纯看做所有物是亵渎。

罪树边行进边绘制了简易地图。他在建筑的东南方向发现了一间独立的紧邻悬崖的大房子。罪树站在悬崖边探着脑袋看,如同被利器切割的山体笔直向下延伸,并且由于雾气和植被的干扰,他看不见太多。

房间的旁边有一棵巨大的树,它比罪树之前见到的任何树都要粗壮,需要罪树绕着走才能再次回到出发点。树干上有一根破破烂烂的绳子,绳子上还系着辨不出颜色的纸。那些纸由于年代太过久远,在罪树刚触碰到它们的时候就全都碎了。碎纸屑洋洋洒洒地飘在地上,就像是雪,又像是烟灰。

罪树有些悻悻然,随之转身去观察那间房子。房子上了锁,罪树想如果他真的想打开,那就能打开。他将黄铜色的锁握在手里把玩了许久,最终还是作罢。

后来在罪树离开的时候,他又研究了一下那棵树。罪树不明白自己为什么突然对一棵看上去已经死了树这么感兴趣,毕竟成为植物学家向来不是他的梦想。但他止不住就是去想它。他想摸摸它,好像只是这么做他就能通过这些沟壑的树皮分享它见证过的历史。

罪树觉得脑海里有声音。起初他以为是周围的响动,但他很快发现不是这么一回事。那些声音细细密密忽远忽近令他听不真,就好像是无数的嘴围绕他快速说着什么。罪树开始觉得惶恐。

“滚,”挥舞着手臂的罪树说,那架势看起来像在驱赶看不见的牛虻,“都给我滚!”

然后随手扯下了绑在树干上的绳子。

声音在一瞬间全都消失,罪树愣住了。他呆呆地看着手中的绳子,心底不由地浮现一个想法。

这下糟糕了。

傍晚的时候下起了雨,雨势并不是很大,但是淅淅沥沥地一直下到深夜也没有要停止的意思。

罪树靠在一根柱子上发呆,他还在想绳子和树的事。虽然后来他又想办法将绳子绑了回去,但总觉得心虚。他隐约觉得即将发生什么,虽然他还什么也不知道。

这座山,这间建筑全部都是说不出的诡异。他觉得自己就好像在玩没有图案的拼图,或者独自摸索于浓雾之中。他缺少某个决定性的关键之物,如果能找到“那个东西”,那一切都会迎刃而解。虽然罪树现在连会解决什么都不清楚,但他就是认定自己会得到什么的答案。

罪树站起来,他想回到那棵树的身边,想看看那房子里究竟有什么。他回到自己的卧室开始翻箱倒柜,最后他什么也没找到,只好去找他的父亲。

“钳子?有是有,在仓库。你要那个干……”

父亲停止了话头,因为罪树已经跑了出去。罪树的父母对视一眼,一个继续吸烟看报,另一个继续躺着剥橘子看电视,并时不时塞对方嘴里些橘瓣。

罪树在奔跑,他的脚快速踏过那些老旧的木板,甚至不给它们发出呻吟的时间。他跑的是如此急切,心里只有那一件事。他觉得原本就很长的回廊变得更加曲折,他又开始变得不耐烦。

接着他看到了那棵树。

罪树开始逐渐放慢步伐,待他走到树的附近,已经是比走路还要缓慢的速度。他缓慢地绕着树转圈,他走了一圈又一圈,时不时停下来仔细查看,但令他失望的是,他完全找不到任何洞或者刻上去的铭文之类的东西。最后他站稳,深呼吸,再深呼吸,反复了好几次,终于重新解开了树上的绳子。

他静静地等待了片刻,并竖起耳朵用心聆听。但什么也没有发生。罪树将一直紧握在手里的绳子扔掉,然后准备去处理房子上的锁。但紧接着奇怪的事发生了,他只是拿起了锁想要在剪断前再看一眼,似乎是预料到自己命运的锁完全放弃了抵抗,自己断在地上,裂成了两半。

罪树吞了一口唾液,他开始觉得冷。但他依旧选择拉开了这扇门。

这间房子充满了灰尘和霉味,充斥着时间的味道。罪树慢腾腾地走着,仔细地观察这里。他的余光扫视到了人影。

“谁在那里!给我出来!”

罪树威胁性地大声嚷嚷,并挥舞着手电筒。但是阴影里的人无动于衷,只是静默地杵在原地。罪树壮着胆子靠了过去,他紧紧握着手电筒,想着必要的时候也许可以当做武器。

但什么事也没有发生。

走近了后罪树才发现那只是一座雕像。那是一个跪着的半裸女人,头颅微低双手向前托起。罪树想也许她原本应该真的捧着什么东西,只是那东西现在不在这儿了。他下意识地伸出自己的手,轻轻地握了握那不知道已经保持这个姿势多少年,将来又会保持多少年的可怜女人的手。

罪树发现墙上有很多画,一副接着一副。画的内容似乎有着某种连贯性,应该是在描述某个故事。罪树找到看上去最像第一幅的画开始阅读。

画的主角是一个长着翅膀的男人,他有一把令罪树印象深刻的剑。还有一幅画上有一棵巨大的参天大树,若不是大小相距太大,罪树都快要以为这就是院子里的那棵。

“你想得没错。”

突兀响起的说话声令罪树呆立在原地,虽然没有回头,但直觉叫喧着危险。罪树大气不敢出,他觉得有冷汗顺着他的额头流。

罪树屏着呼吸,他又开始听不到声音。就好像刚才的一切都是只他的幻觉,和之前一样来自他内心深处的臆想。

“或许是吧。”

那个声音又响了起来,就在靠近他耳边的地方。罪树一个激灵跳了出去,这次他终于看清说话者的样貌。

那是一个有着铂金色头发的苍白少年,他坐在轮椅上,比罪树认识的任何人都更面无表情。但令罪树感到疑惑的是,自己居然从这面具一般的脸上看出了鄙睨。

“你是谁,在这里干什么?这是我家,私闯民宅是犯法的你不知道吗?!”

少年笑了。罪树又陷入了恍惚,因为少年始终依旧保持着同一个神态,就像心情完全没有波动。他开始认为自己看到对方的笑也是错觉,但当他再次抬头观察对方时,又觉得他真的在笑。

“——Archer。”

来不及反应上什么,罪树只是觉得胸口撕裂般的疼。他低下头,看到那里插着一根黑色的箭。就在他眨眼的瞬间,箭又化成一条蛇,吐着信子将他缠绕。

罪树摔倒在地上,血带着热量涌出他的身体。他奋力地抬起头,看到嘴角漾着笑容的金发女子冰冷地注视着自己。在她的身边,那名坐着轮椅的少年眼神如出一辙。

我就快要死了。罪树心想。可是我还有那么多的事情没做。虽然我看起来做了不少,实际上想做的都还没做呢。

“利用……召唤阵和……同时截断……灵脉,将……Servant重新……”

少年对着女人说着什么,可是罪树已经听不清了。他想着死在自己家还真是可悲,也不知道父母得知这件事后会说什么。哦,他的父母,他还有个弟弟。不知道他现在过得怎么样。真不想让他看到自己这么狼狈的样子,如果可以的话,不想死这么早。

罪树的眼皮很沉,他觉得自己很累,他想要睡。他自己也知道这样不行,但他没有别的办法。他感到胸口很疼,而且不知道为什么,他的手也开始隐隐作痛。

这不是又和那个时候一样吗,自己又要束手无策然后坐以待毙?他不想这样。人生也好生命也好,他都有太多的留恋与不舍。他不想就这样莫名其妙地死去,他想要反抗。

可是怎么做?

罪树沉重且缓慢地闭上了眼睛。

然后他听到了这样的声音。

“别放弃。”

来自左手的巨大疼痛令罪树从短暂的昏厥中苏醒,他能感受到无限的热自他的手部喷薄而出。他看到了光,感受到迎面吹拂的温暖的风。恍惚间他甚至看到了挥舞着巨剑的人影,对方身着银色的铠甲。

与梦境几乎相同。

再往后的事情罪树没有多少记忆,待他再次清醒来时,发现正躺在自己的床上,并且身上的任何角落都在疼。

“您醒了吗,Master?”

有个声音询问道,罪树依着声源寻去,看到一名身材高大的男子正守在自己的身边。罪树想要起身问个究竟。

“您的伤势刚有好转,请您还是躺下安心疗伤。使用我的能力虽然能尽快缓解伤痛,但还是需要必要的休息。所以我想恳请您暂时先什么都不要想,只要等您的身体恢复的差不多了,我便将您想知道的全部都告诉您。”

真奇怪,仰面朝天的罪树想。这男子就如同那名少年,仿佛都能读懂他的心思。

“我们还是有所不同的,Master。那位Caster是使用了相关的魔术,所以才能轻易地窥视您的内心。至于我,是因为与您之间有着无法斩断的关系才会略知一二。当然,如果您非常排斥这样的行为,我想我完全可以停止这个举动。不过在这之前我希望您能知道,我并不是出于任何恶意才这么做,只是为了确保您的安全以及战斗的胜利。”

“什么战斗?”罪树问。

“圣杯战争。”

“……今天的最后一个问题,你是谁?”

金发的男子和煦地笑了,他站了起来,对着罪树行了一个鞠躬礼。

“领Saber之阶降于现世,身为Master您的Servant,必将亲手为您奉上圣杯,实现您的夙愿。”

设定补充:

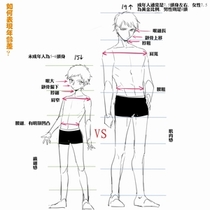

SABER:

能力:筋力:A,魔力:B,耐久:B,幸运:EX,敏捷:B,宝具:A+,领导力:A

========================================================================================

通篇彩蛋,如果有人全程围观我FW2和3的战斗,应该能比较轻易找出?如果找到了请务必告诉我,我很期待w

最后,再次恭喜罪树上春晚。