无关之事(一)

这是我到飀峰的第……

不记得了。

在山上做得最多的事情是打坐。师父并没这样安排我,只是我自己很喜欢,也很习惯。静室中挂着一幅“顺”字。我对这这幅字,花费无数的时间,思考什么是“顺”。

也许是顺从,顺心,归顺,顺其自然,顺心行律。

我有过很多种想法。最后一切的结果都通向同一个答案:不去违逆事物的发展就是顺。

就像只要给种子适宜地培土浇水它就会生根一样。活着的种子,你不能要求它停止生长。只要有水土,它总会发芽。

“顺”不是难事。

对我来说。

我又听见巴乌的管声。那是我的一位师兄在吹奏。我其实不大清楚他的往事,只知道他起先并不是在襄云观修行的。

师兄也会花费极长的时间参悟。他不参悟任何东西,只是在等自己想开。

这场苦等实在太长。我记得我初入飀峰时,他就已经在煎熬等待。我记得众多师父之间的闲谈,我记得他们说师兄并没有一个道号,因为他不需要那个称谓。他不是山中的道士,他只是在进行一场漫长的、见不到尽头的修行。

我模糊地猜测,他也许在少时离开了他的山门,寻找出身的下落。

也许等他回到山中,一切已物是人非。

师兄的静室中也挂着一幅字。是他自己写下的“自然”。“然”写得支离破碎。

在我眼中,顺和自然是没有区别的。

我清晰地明白,他知道这一点。

在师父们眼中,本不需要每个人都一定心在山中。渴望寻回身世也本没有错。

我朦胧地领会……

他也知道,可始终没有想开。

管声悠扬清远,在长风不止的山间飘荡。我明白,这是又一个对他来说难捱的长夜。如果不能坦然地面对,即使是等待昼夜交接,也是一种不可忍受的痛苦熬煎。

每到这时他都走的很远。没人阻拦。可不止的风,还是会断断续续,送来已经弥散得很弱很弱的巴乌声。

有时我去看那幅“自然”。

我知道天地之间,已经不存在什么东西,需要师兄一次又一次地剖心自证。

我骑着青羊,抱着金鎏。青羊还算步伐稳健地离开层层叠叠的青峰。我看到师兄在松下沉默地送别。我抖了抖耳朵,没有伸手,也没有开口。

夜晚前我们会到杏村北的黍庄。再饮一剂药,这场病就不再纠缠金鎏。

药治病,不治心。

风来时,我又竖起了耳朵。仿佛真还有管声仍在风中,永不落地地飘飘荡荡。

(一)今夜

夜雨袭人。农户本该熟睡,却在朦胧间听见有谁叩门。暮色昏沉。影影绰绰间,水汽里低矮地浮出一抹绿影。

“买你的青羊。”

灯芯湿了。农夫引不燃。手抖了几次,火绒掉到地上。

那绿幽幽、晶晶亮、看不真的鬼火近了,然后闪了闪、眨了眨。

“要买羊。”

他重复了一遍。

农夫忽然明白过来,这是峰上观里的道士。

“买羊。”

他弯下腰拾起湿透的火绒,又递给农夫一支干燥的,再从怀里摸出一个钱袋子,晃出里面沉甸甸的金属声。

“要你的羊。”

农夫牵动栓绳,青羊不肯移步。躲在草堆里的羔发出长长的哀叫。

道士又摸索着掏了些钱。“连她的子。”

(二)昨日

婴儿少弱,啼哭声尖细无力。金氏无计可施,只攀爬地更快。

药,或所谓的“仙人”。

山本无路。可貂熊脚步灵活,自有可登之处。

可无路之山,便有“仙人”吗?

已十余日。

忽然妻用力地推了推他。“金郎!你快听。嘘。弦声!”她声音极轻。

他即刻竖耳凝神倾听。“管声?”

“不呀,不呀。是弦。”妻指着耸入云霄的峭壁。

婴儿复又高热。

长夏苦暑,似无尽时。

药,或所谓的仙人。

自破晓至日中,由晌午到黄昏。行霞镀赤,夕照流金。万千华彩凝于画壁,橙红足烫,绿蓝甚清。

二人禁不住放声大哭。

老道自观中来。夫妻言辞恳切,尽述灾难。道人神色似有悲悯之意,为小儿诊脉。听夫妻二人话语连连,却不应答。

“是……难道无……无……无j……”

妻几度泪下,丈夫亦作悲声。

忽然树顶一阵窸窣之声。一条土黄而毛发糙乱的长尾缓缓垂下。

金夫人止住哭泣,仰头看去。

飞红踏碎驳影,古松支离天光。叶叶交错之间,露出一张平静青稚的脸。

夫人定定瞧着这张毛发同样显得凌乱粗糙的脸。霞云散色,落在他身后。千万绮光,似乎将他的一双眼睛混了颜色。

官人怀抱幼子,老道问其八字。

夫人仍定定看着树上那青年,似是要从那颇显潦草的皮囊中,看出什么旧日的“魂灵”来。

官人念出稚子八字。

夫人忽道:“这不是黄家的七儿?”

官人亦愣住,仰头再看,从早已模糊颓毁的记忆里,艰涩地摸索那七郎的影子。

青年的一双眼,在彤霞里像是黄不黄、红不红、绿不绿的。他的一张脸,也在这漫天的光影里不似本相。

他像是长睡未足,懈怠懒散。无论周遭啼哭沉默、哀泣悲鸣、惊异询问、感怀追忆,都未发一言。

在金氏的追问关切里,他缓缓落地,露出身披的那一套道士衣衫。

“待我。到天明。”

(四)子时雨

暴雨如注。

潮湿,冰冷,惨淡,震耳欲聋,万物失声。

漫长而无止境地轰鸣,密集地拍落,紧切地重叠,决断地击打,在聆听和幻觉中留下那本不存在的痛觉。

苦呛的药气在此夜缓慢弥散,艰涩扭曲。需得比旁日更近,才能嗅到。

嗅到,并忆起那药味中暗藏的痛苦与愈合。

青羊之子已二度入眠。农户昏昏欲睡。还剩两双眼在炉前映出星火样的微光。

道士极缓地抚着羊角。

几时来,几时停?

常日常日行。

兜网抱一层油纸,油纸含一包干草,干草捆一层油布,油布封一口药壶。高齿的屐蹬掉攀附不久的草木,露出人迹渐稀的旧路。

观中阴冷无比。

金氏仍怀抱其子。妻不曾眠,苦候于门前。

官人静默,盯着观内画壁。灯暗如豆,摇曳良久而终熄。

雨声渐弱,官人方自壁中回神。

以飀峰之高入层霄,谓本观“襄云”。

妻仍在守。

几时来,几时停。

(五)天明

自东方既白,到天光大亮。

天光大亮,山间的水汽化成行云,悠悠荡荡,摇摇晃晃。

观前的彩幡摇摇晃晃。

承雨的苍松摇摇晃晃。

青羊和它的子摇摇晃晃。

道士和他的药壶摇摇晃晃。

金氏守着那一点点深青与土黄,一点点晃到他们幼子的身旁。

襁褓放入青羊的背筐,道士遥遥作揖。

金夫人忍不住唤:“七儿……!萍踪啊!!何不……回闵庄?我亦为父母……”

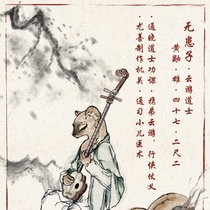

师兄停箫长叹。“而今他但名无患子,并非黄七郎。”

“既名无患子,劝亲无患子。”