棱镜失去了一段记忆。详细的事情他自己也不大清楚:失去了一段记忆,他不知道时间过去了多远。只知道现在是冬天,因为在下着雪,以及天气有够冷。

城里哪里都没有人,真怪。棱镜在一个空空荡荡的小房间里醒来(他观察了一会发现是个没装修好的厕所),走出空空荡荡的大楼,看到了天上在飘着雪。街上同样什么也没有,一个人也没有,雪得以保持着完美的形状。他一脚踩下去发现足有五厘米厚。街边淡色的路灯晒在雪上,刺眼(棱镜闭上眼睛)得令人不适。他感到头部振痛,在不断舒张。雪飘洒着,棱镜想象成一台巨大的碎纸机在人类接触不到的边际(至多是透明的巨大的大厦楼顶,毕竟总的来说,还是该在大气层),不停地粉碎,粉碎纸片般的回忆(如果是真的纸片那得多污染环境啊)。

其中有他的一部分。

上交给该大厦人员,请求将他的回忆粉碎(大致上来说,是已经没有必要的,已经不需要了的),降落成雪,这种说法不仅浪漫,还给人一种欣慰:我终于做了件好人好事。

但他没想过要追随自己失去的记忆。他没有什么特别的东西,也没有特别惦记他的人,最重要的是,其实他并不关心。世间变得如此空荒,他也并无什么特别的感想。棱镜坐在一座路灯下,雪摇摇晃晃地飘到他头发上。假若真的是他的记忆的碎片,那么就忘了比较好。

他想起了一个人。

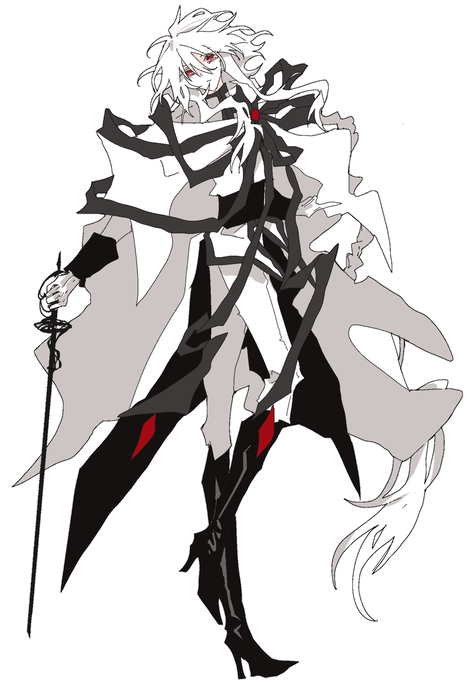

夏天,弯曲的影子,鸟站在树枝上,越过树叶间发出细微的声响。他坐在桌前,和高温天气完全不同(格格不入的)岑寂(或者死寂?)。棱镜看到他深红色的眼睛,注视着桌边的一朵小白花:温顺、平静,透露些许安宁,和微不足道的狡黠。

“在想什么?”

他摇头。

“今天怎么样?”棱镜说。

他摇头。

“你说句话行吗?你?”

他缓缓地开口:“我累了。”

棱镜一阵无语。墙上的影子规律的变化,直到一只鸟跃进树丛带来的不规则。棱镜注意到他也在看影子,而且看的很认真。

棱镜抓住那朵花。阳光闪耀,暗暗明明,——不对。这不是夏天。他抬起眼盯着窗外的太阳:扭曲,跃动,太阳在狂喜。这不是夏天,这是春天。他捉到了那朵花,窗外一闪而过一只松鼠——在捉一只蝴蝶:蝴蝶以怪异的姿态飞行,像作废的、被丢弃的明信片……

棱镜听到水杯破裂的声音,看到他翘着二郎腿抿着嘴,漫不经心地用手指卷着自己的头发;他装作没发现棱镜的视线,然后夸张地和他对视(浮夸的深情):“啊——你回来了。”(并且露出甜甜的笑脸。)

“回来?”

“你又回来了,你是反悔了?你愿意了?你想听我唱歌了?”他摇摇头,“不对,你想……我猜,你在想……夏天的事情。”

“夏天,什么夏天?”棱镜故意这么说。

“你,其实想知道吧?”他刻意用悲伤的口吻继续说,“你想知道你送走了什么,你落下了什么,你倒下的时候丢弃掉的那些回忆……你想知道之前那一个一个的故事,因为我突然地打断了你……你不在意这个世界为何如此空虚,不在意为何他无影无踪,你不在意生,不在意死,不在意睡,不在意醒,不在意相遇与离开,生活在没有边界而无法区分的生活之外……但你存在着,还处于一种存在的范围内,”

他用一种很难过的眼神看着对面的棱镜:“你想要想起来,对不对?”

棱镜把手插进雪里,抓了一把放进嘴里嚼起来。雪吃起来是灰尘味,根本就是灰尘的无限放大的具体形态,白色的灰尘,听起来很有某个人的味道(又闷又难吃,他如果吸取教训,就不会再吃第二口)。空气中无处不在到处都是灰尘,雪从空中落下来起码沾了十万八千颗,还不止。他没有变得冷静,反而因为大口嚼冰而头痛加剧。但最起码知道他不在做梦。

睡鼠离开了那栋房子,离开了那片森林。他像一个抽干了魂的壳,摇头晃脑(回想起来真滑稽)地走出了那栋属于他一个人的疗养所。纵使如此,步子踏得很坚定,就是头也不回什么也不管地离开了那里。留下棱镜一个人坐在沙发上,看着他的背影慢慢模糊、淡化、消失,且无痕。

之后,他来了:

“你想要想起来,对不对?”

我想个屁想,妈的,棱镜说,废话少说,赶紧给我滚……

“你还处于存在的范围,就能理解所谓虚无,你就无法彻底地忘记,你本能地想要想起来,”他继续说,伸手把棱镜手里的白花取下来,重新放在桌上,“你想要想起来,你丢掉的那些回忆,用来重新界定你的存在。”

花瓣。碎雪。灯光下若隐若现的灰尘颗粒。是捉不住,拿不回来的。

棱镜仰头看着头顶的路灯光,两眼发昏。他重新伸手刨了一把雪,塞进嘴里,无声地继续咀嚼。

其实他怀疑过这是不是他在做梦,但他不太做梦,普遍都是一片空白,无知无觉的。并不是梦到了而忘了,是无梦,没有梦的。梦向来不来。

梦向来不来:所以一切都是现实的重复,现实没什么值得重复的。棱镜没想过要去重复那些东西(甚至有些最好都全部忘掉),不过梦这种东西也不是能自己控制的。

那家伙说的没错,自己不在意:不在意活不在意死,不在意睡不在意醒。这些事情包含了某种特定逻辑,因为活,所以死;因为睡,所以醒。一片空白。他不知道自己究竟睡着了没,可能直接说是失去意识还更准一点。一想到自己这辈子可能都是昏迷过去而从未清醒地入梦,他就觉得有点幽默诙谐。

棱镜失去了一部分记忆,他并没有想过要找回来。他记忆的最后是睡鼠离去的身影,阳光破碎的声响,微妙的挫败感,和浅神捧在手心的白花。

现在他一屁股坐在雪上(裤子还有些凉),追忆那莫名其妙的对话,和混乱不堪的剧情,真叫人头疼。纤细的……(浅神把花插到他头上)……清晰的……(浅神从窗外跳下去逃走了)“哟呵!你真是个漂亮的花姑娘——”棱镜没好气地追到窗边把花扔出去:“你个狗日的你去死吧!”

“我还想呢!——”

传来浅神的回音。

“没事,你忘记的东西多的去了,”棱镜突然听到浅神安慰他,“再忘一些也没什么。”

你这是在隔空对话吗你?棱镜想,你什么时候还有的这个功能?

“嗨呀,不要在意。其实这是你记忆的残留一部分,相当于你,一个野心勃勃的大学生的你,写了十万张简历投出去被碎纸机粉碎却遗漏的一张你看不上的小企业的名片,可能还是招聘清洁工洗碗工之类的职业。”

多么形象生动的比喻,恐怕此生不会再见到第二个。棱镜感叹。但这是什么原理?

“你不要管啦,总之,我是来帮你的。因为你太可怜了,怎么可以晚上一个人到路边坐在雪上呢,你站起来拍拍屁股,不然别人还以为你尿裤子。”

废话少说,有事就讲,不然就给我滚蛋……

“你想要想起来,对不对?”

……

棱镜用手指环住一束光,尖锐的顶端在手指边泄露,围绕成环,微微透着虹色的边缘。恐怕他并不喜欢冬天,冬天来了,春天还会远吗?他不喜欢春天,在这个季节他总是做噩梦(那如同噩梦的生活),延续到夏天,延续到秋天,延续到冬天……到下一个春天……

“你想说明什么?”棱镜说。

“我不建议你开口回答我,在旁人看来你就是自言自语,傻得很。”

“我不介意,况且这里没有人,只有我。”

“只有你?是什么意思?”

“这个世界只剩下我一个人了,我不知道我在哪,这里好怪,谁也不在,只有我。”

“你的意思是只有你,很怪?”浅神问,“你不喜欢一个人啰?”

“不合逻辑的怪。”

“放心吧。我们什么都得不到,”浅神说,“因为没有东西是我们的,从来没有。你一开始就是一个人。你是不是在仰望星空啊?营造这种无端的伤感。你不是最清楚吗?你只有一个人,可怜死了。”

“别说的好像你不可怜似的。”

“我可怜——我也好可怜啊!亲爱的,”(棱镜感到恶寒)“你忘了好多事情,我们做了很多坏事!我们做了太多坏事,你想把那些都忘了,于是你递交申请,说想要忘掉,什么都忘掉,干干净净,平平白白,你看。”

浅神声情并茂地在他耳边说着,棱镜抬起头,天上仍然在飘雪。“你后悔了,你想要想起来的。我们在不断地重复,其实。我们在重复,你以为你开始做梦了,梦就是在重复……你记忆的碎片……永远寄不出去的明信片……和你……”

浅神的声音逐渐远去。那是因为棱镜无法理解他的话,这些已经超出了他的常识,他们处在非同一频道的世界。风吹散花的声音,蝉焦虑地鸣叫,雪融入雪的回响,千变万化;手指边七彩的光环,无影惨白的路灯,漂浮在光束清晰可见的颗粒。棱镜头痛欲裂。他问自己:我头疼吗?我头疼。我的头疼是什么形状什么颜色什么声音?要非常具象化,具象化到可以拿出来,交上去,放进粉碎机里让它彻彻底底地消失……

棱镜望着天空。

(他照着浅神说的,产生了无端的忧愁。)

疲惫了。

厌倦了。

倒下了。

沉没了。

然后,再站起来。

困惑了。

前进了。

停住了。

厌倦了。

倒下了。

沉没了。

(什么都没有。)

忘却了。

(眼泪也流不出来。)

放弃了。

(额前的偏头痛呈绿紫混合的不规则形状。)

已经没有必要了。

(雪融化滴落在眼睫毛上。)

已经不需要了。

(已经不需要了。)

我恐怕隐隐约约察觉到了,棱镜闭上眼睛,回想浅神的话(“你不在意这个世界为何如此空虚……但你存在着,还处于一种存在的范围内……”)我还存在着。我存在着就能证明,会死,我。我已经忘了,证明我其实还记得……(他的眼前出现如梦如幻的,睡鼠暗红色的、剧毒的眼睛)睡鼠离开了,头也不回,给他增添无奈与愤怒,还有挫败。(“你已经忘了这么多,不如再忘一些也没什么。”)他真是恶劣的人,没有任何负罪感。他还是没想通为什么睡鼠走掉了呢?不论重复多少次,睡鼠留给他的永远是从不回头的背影(摇摇晃晃的滑稽的背影)……

我不是想要想起来。棱镜说,一开始就没有。我只是在幻想这场雪的正体,感觉就像没谈过恋爱的人在妄想失恋的感觉……,总之,我从来没想过会变成这样的。

“嗯哼,你都吃下去了,你在说什么?”

吃下去?吃什么下去?

“你扒拉扒拉吃了三四个雪球呢!(棱镜听着又抓了一坨开吃)……这个冬天就是为你准备的。你不是想要想起来么?你——你其实想证明,推导一下生存的逻辑。从来不体会过死的人是不了解生的,忘记了才证明记忆……,还在吧?你?听着吗?你后悔了,对不对?”

“后悔什么?我现在心情很不好。”

浅神一时无话。

棱镜倒在雪上。

“我其实是想离开这个鬼地方,然后揍你一顿。”

“哈哈哈哈,”浅神笑了,“你他妈怎么不早说?来吧!快起来!你躺在地上身上全湿别人看到会让人以为你尿了一身的!你这狗日的矫情东西!”

“你能不他妈什么都往屎尿屁上扯吗,多恶心啊。”棱镜抱怨,慢慢撑起身子,拍掉雪。心情畅快了很多。“已经不需要了,我。”他说,“我已经不需要了。”

“这都无所谓,”浅神说,“你忘了,也无所谓,你还是回来吧,来,我泡好了茶给你。”

“我其实也不是很想回去,我哪里都不想去。因为哪里都没有。”

“没有什么?”

“我处在的环境好比在秋千上,”(“你好有童心,我已经好久没坐秋千了。”)“随时随地都有坠落的可能……”棱镜一边走一边说,“我觉得很讨厌,一边讨厌一边想我永远永远都不能去习惯这种感觉。”

浅神沉默了一会:“唉,实话实说,就是我想你了。”

“想我?”棱镜感到错愕。

“你回来吧,”浅神继续自顾自地说,“你回来,忘了也没关系。毕竟如果是自己想要丢掉的,已经不需要的东西,我觉得,那么不需要就好。”

“我很累。”

棱镜说出口,就感到难以言喻的疲倦。就好像人在兴奋状态下被捅把刀在肚子里一点都不觉得疼一样,当自己意识到这一点才真正的开始疼。“我很累了。”他缓慢地说,“感到厌倦了。”

棱镜等待了几秒,但浅神之后再也没有回复。他继续向前走,他可没有自言自语的习惯。他看到月亮明晃晃的在天上,暗含着某种笑意。街上一片雪白,什么都被掩盖住了。空洞的风声,灯光时不时烟花般闪烁。棱镜又在原地等了他几秒,他想自己也并非去期待浅神的回复,只是好比人住在铁道旁总得听听火车跑过的当当声响。他知道自己不会再收到回音,只能继续漫无目的地向前走着。

疲惫了。厌倦了。倒下了。沉没了。

然后,再站起来。

忘却了。

…………

“喂?”传来轻轻的声音。“有人听见吗?这是什么玩意?……”

“喂?有人吗?”

…………

(风刮得很大,呼呼地吹着。这里太高了,这里是人类无法接触的边际……他几乎要掉下去……)

…………

“……我不知道有没有回复,不过你那边有月亮吗?”

“如果你看见了月亮的话,那么就无所谓了。”他继续说,“我不会原谅你。虽然没有什么好原谅的。我……”

“我找到那张明信片了。现在我在森林里……”

“你可以试着去爱月亮,她一定能为你指向的。……喂?有人吗?有人听到吗?”

…………

棱镜在雪中醒来。

他拍掉头顶的雪,发现四周一片白茫茫。浅神静坐在他身旁,对他微微一笑,点了点他额头,轻轻一吹。雪花像一片细小的绒毛融化飞逝在空气中。

“你想要想起来,对不对?”他轻柔地说,“这不是坏事。你想要想起来,那就这么去做就好了!你,”他的声音变得模糊(像电台不清晰的频率),“梦是现实的重复,死是证明生的一部分,你忘记了,但是却不能代表什么。你便是永远地这样下去……多好。”

棱镜抬手握住那片雪。

他虚弱地问:“这是什么意思?”

浅神一语不发。棱镜意识到了答案。但很突然,他不想去追究了。“我是不是已经不需要了?”他问,但是浅神仍然什么都没说。棱镜也不想管他了。他注视天空的飘雪,柔软透明,像美丽的春花花瓣被雨离散。(到了春天的时候,街道上那些排着没什么意思的树就开花了。这是杂音。他突然地耳鸣。)也许是今天,也许是明天,也许永远。棱镜无缘无故地想起这一句话。但在他将近临界的时候,浅神把他拉起来,轻轻地说:

“你回来了。”

万千嘈杂一瞬消散。此话太过遥远,激起淡淡回声。棱镜觉得很怀念。干脆就这样什么都不要想了吧,反正我一定也会把这件事也一起忘了的。他合上眼。

——

5k左右谐星厌世文,到最后不知道自己在写什么了(……)

总结剧情:

镜镜和阿浅一起对阿鼠恶作剧被发现,镜镜恼羞成怒的故事之完结篇,关于冬天的故事,没有秋天,因为秋天不需要

+展开