-

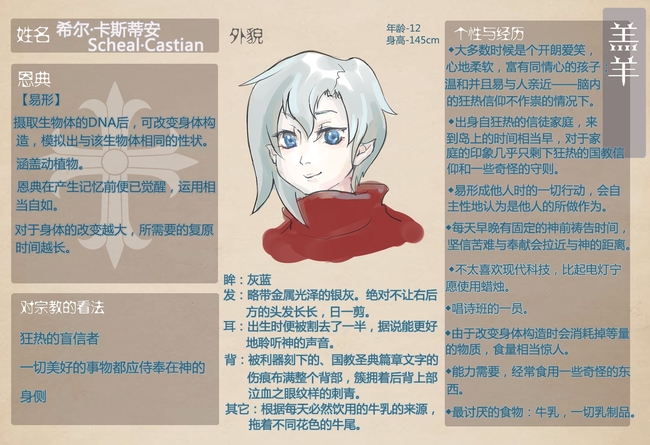

【羔羊】人设-希尔

-

接到命令的时候,谢尔盖和莫伊正在回家的途中——两人的手机几乎同时震动起来,谢尔盖低头看过短信,少见地皱起了眉头,让旁边的莫伊略微感到有些诧异。

“我一个人去,你留下。”谢尔盖简短地说完转身就走,却被莫伊猛地一把抓住胳膊:“我跟你一起去。”

谢尔盖盯着莫伊认真的眼神沉吟片刻,轻轻地抽出胳膊,然后在搭档的肩膀上安慰地拍了拍。

“照顾好奎尔提。”

莫伊目送着谢尔盖远去,直到那个男人的背影在街道尽头的拐角处消失。当他正准备转身离开,头顶的天空突然掠过一阵乌鸦们的嘈杂声。

希尔·卡斯蒂安用麦金斯·波士曼褐色的眼睛,目睹大量惊慌失措的人群涌入教堂:四下里各种疑问质问和七嘴八舌的议论声顿时蜂鸣而起;不明所以的孩子们安静地挤在角落里,睁着惊恐的双眼;教士们一改平日里温文尔雅的形象,大喊着挥舞手臂,仿佛汗流浃背的农夫在驱赶着躁动不安的羊群;教堂楼顶的大钟正在向四周扩散出洪亮的警报,厚重的轰鸣声震得教堂内部的彩绘琉璃窗和石青色地板一阵一阵地嗡嗡作响。

希尔,不,此刻似乎用麦金斯来称呼他更为合适——自从真正的麦金斯蒙神宠召之后,希尔就常常用自己那方便的恩典能力,披上自己这位伙伴的表皮,并且犹如上瘾一般,这种假借身份的行为愈演愈烈,如今他借用这个身份每天甚至长达十二个小时。

就好像他已经和麦吉合为一体。

希尔的目光扫过混乱的人群,力图在人群中搜索到一张熟悉的面孔,可是结果很明显——谢尔盖·菲奥多罗夫并不在避难人群的队伍之中。

所以菲奥多罗夫先生这会儿正在外面与危险的坏人打架呢。希尔忧心忡忡地接受了这个令人沮丧的结论,出于孩童善意的关心和本能的反应,他努力朝侧门的方向挤去,在成年人的腰腿之间跌跌绊绊地前行,最后在一名大腹便便的中年男人肚子上撞了一下,巨大的弹性将他推了出去,后脑勺磕在木门上一阵生疼,好在借助这一下他的手终于摸到了门栓,他吃力地推开一条缝,幼小的身躯灵巧地从门缝间钻了出去。在室内相比甚为明亮的走廊上,他忍不住深深呼吸了一口新鲜空气——身后木门已然关闭,渐渐将那片令人焦躁不安的混乱封锁在了胀痛的耳膜之外。

希尔朝着后院的方向小跑了起来,偶有几个穿着工作服的人在走廊上迎面匆匆地经过,但无一例外地没有、或者说来不及停下脚步顾及这个慌慌张张的孩子,这令希尔不禁大为庆幸,直到在拐角处突然被一只坚定的胳膊兜头拦下。

“你为什么会在这里?所有人员此刻都应该在教堂里集合——”

扎哈尔·伊萨阿科维奇这个拥有一张严肃得堪称死板面孔的男人,用他那双冷静到冷漠的灰色眼睛打量着披着麦金斯外表的希尔,一把扣住孩子纤细的手腕,不由分说地拖着他朝教堂正殿方向走去。

“等等……先生……”

“不要找理由,现在外面很危险,你们应该服从安排才是。”

可是手里的孩子挣扎得更加厉害,扎哈尔不得不停下脚步,严厉注视着这个不听话的小家伙。

“我只是想上个厕所。”孩子用大大含泪的褐色眼睛盯着他,像是受到了不小的委屈,“我不是要故意乱跑的……”

扎哈尔顿时有种被当成了反派角色的挫败感。他推了推眼镜,尽力和缓了表情:“当然……当然了,我这就陪你过去。”

孩子看上去有些不乐意,但是还是低着头任由他牵着来到洗手间前。

扎哈尔做了个“请进”的手势,看着孩子乖乖地走了进去,在他面前合上了门。

他等了一会儿,不见那孩子出来。

又等几分钟,里面还是没有任何动静。

扎哈尔试着敲了敲门,没有回应。他顿时感觉不妙,推门进去,发现每个隔间的都是大敞着的,房间里根本没有孩子的身影。

他只愣了片刻,然后急忙冲到唯一的窗口处向外张望,远远能看见一个长满金发的脑袋在阳光下飞速地跑动。

扎哈尔狠狠咂了下嘴,立即抽身追了上去。

莫伊心下一凉。

谢尔盖家的门居然是半开着的。

他三步化作两步冲了进去,室内一切东西完好无损,一眼望去并未遗失什么重要的东西。

除了一个人。

沿着熟悉的街道,希尔以一个孩子能达到的谨慎度小心地穿梭在巷道之间,满心希望在下一个拐弯处就能看见那名穿着黑色风衣的灰发男人。可是除了越来越吵闹的声音以及恩典对周围造成的破坏越来越明显外,视线范围内并没有那个熟悉的身影出现……

正当他不知如何是好的时候,耳畔忽然听见一阵悦耳的圣歌吟唱之声,仿佛是从很遥远的地方传来,又像是就在附近,令人恍恍惚惚有些晕眩,头顶的阳光也变得白亮刺目起来。

吟唱声像下坠的水滴荡开内心的涟漪,仿佛一只信鸽跋越千山万水带来记忆最深处的消息。一阖目与一睁眼之间——他宛如置身于幼时常去的那个教堂中,阳光将斑斓的光斑投照在聆听的信徒们身上,慈祥面目的神父如往常一样立于布告台上。希尔侧目抬首,母亲就在他的旁边,熟悉的面容融在一团白光之后。

他抱住怀里厚重的圣经,幸福的暖流从心头淌过——直至耳畔的吟唱被教堂大门突兀地撞开所打断。

门口闯进几个穿着黑色衣服的人,像一群不详的乌鸦。他们一进来不由分说,直接冲上了布告台,向神父询问某个人的下落。

母亲突然一把抓住了他的手腕,苍白细瘦的五指将他扣得铁紧。他能听见自己的骨骼吱吱作响,却感觉不到痛楚。

跑!快跑,希尔!

他似乎听见有人这样对着他呼唤,现场顿时四下骚动起来。

混乱中,他被人从背后推了一把,不由自主地朝着大门的方向跑去。他脚步沉重,双腿发软,回头望去,整个教堂仿佛陷入地狱。

不断有鲜血飙出,不断有人倒下,哀嚎惨叫声充盈双耳,他看见母亲抱住了一个黑衣人的腰际,阻止他朝门口追去——那人举起枪口抵住母亲的眉心开了枪的一幕,被希尔眼眶里汹涌冒出的泪水迅速模糊成了一片幻影。

“你就是希尔·卡斯蒂安吗?”

他听见身后有人沉声问道,同时肩膀上压上了一双大手。

“从现在起,你为政府效力。跟我们走,马上。”

大概是圣经书脊被撕破的那一记刺啦声将希尔从巨大的惊恐中唤醒,本来僵硬安静的孩子突然发狂一样地在那双大手里拼命挣扎起来——

“喂,老实点!”

扎哈尔试图用力按住这个突然反抗的孩子。

要跟上一个路线娴熟,灵活谨慎的小孩可不是一件容易事,当扎哈尔气喘吁吁地发现希尔的身影时,这孩子正孤身站在巷子中间,像是入了魔怔一样呆立着。

就在扎哈尔追上去抓住孩子肩膀的时候,孩子突然像受到巨大的惊吓一样哭喊起来,并且拼命企图摆脱扎哈尔的手。

“天哪,你这是怎么了?”扎哈尔一边努力抓住孩子,一边着急地四下张望着。这里已经非常靠近发生动乱的地点,希尔再这么闹腾下去,会引起别人注意的。

“喂,老实点!”

话音未落,手臂上突然一阵刺痛,扎哈尔顿时意识到自己被怀里这个暴躁不安的小动物给咬了。

——狠狠地,不带一点犹豫。

他能感觉到滚烫的血液迅速涌到皮肤表面,但他并没有放手——那孩子也是。

就在这个小小变故让他分散了注意力的时候,危险已然悄无声息地逼近,等他发觉的时候,已经来不及了。扎哈尔第一反应,同时也是他仅仅能做到的就是将希尔牢牢护在怀里,并将自己的背部朝向了敌人。

预料的袭击迟迟没有降临,扎哈尔疑惑地回过头去,却见袭击者被人捉住了后颈,一只带着手套的手握着一把反射着冷光的匕首,匕首的尖端没入袭击者的侧动脉。一瞬间,扎哈尔感觉时间就像定格一样,他眼睁睁地望着那只握刀的右手冷静地引导刀刃从肌肉中穿出,同时左手将那具躯体不轻不重地往旁边推开,力度刚好让那人倒下时不至于造成太大的动静,又避免了霎时喷薄而出的鲜血飞溅到他那件黑色大衣上。

灰色长发的男人目光扫向略有些狼狈的扎哈尔和他怀里的孩子,感觉像是一瞬间放松了绷紧的神经。扎哈尔看见这个男人的眉头微微皱了起来,不再像刚才那样冷漠无情,反而显得有几分虚弱模样。

他快步向扎哈尔走来,一把紧握住他的胳膊,将他朝巷子的阴冷处拖去。

“您是……”扎哈尔身不由己地被拽着走,心下有些不安。

“没时间解释了。”男人低声快速地答道,“这孩子受到了敌方恩典的波及,只要多在牧羊犬身边休息一会儿就会没事的。”

“您也是羊吧?您身边的牧羊犬呢?”

那男人没有回答,过了一会儿才说道:“他不在,所以现在我才需要你。”

他一边言语,一边脚下步伐未停。走到一个路口,他探头打量了一下,对着旁边满脸紧张的扎哈尔说:“而且你也需要我,不是吗。”

并未等待扎哈尔的回答,那男人猛地向着朝这边走来的人发动了突袭,扎哈尔很快便听见了重物扑通倒地的声音。

他小心翼翼地探头望去——那灰发男人正如他所期待地那般立于路口中央,脚边趴着一个不知是死是活的躯体。

是的,我需要这个人的能力。

至少目前是。

扎哈尔揽着怀里那已然安静下来,一声不吭,走路磕磕绊绊的孩子,大步跟上了身前那名不知姓名的男子。

===========================================

后接 http://elfartworld.com/works/105095/

【第二章 下】Confusion

-

似乎有哪里不对劲。

谢尔盖·菲奥多罗夫独自靠在沙发里闭目养神。自从恢复意识后已经过了好几天,他的身体正在逐渐康复,一切几乎又回到了斯丰奎尔提未曾出现过的日子里。不过要说起他那一成不变到枯燥无趣的生活有什么起到了变化,大概是那每天九点准时响起的敲门声。

谢尔盖自己心里也很清楚。他不喜欢改变。

无论是食品的种类、衣物的款式,还是千篇一律的工作内容。

抑或是……身边的人。

所以他才会拥有那样的恩典吧——在独控的时间里,世界万物都是静止的,保持着当下的形态,除了自己,一切都处于永恒的定格之中。

如果停留在曾有父母关怀的年纪就好了。

如果停留在与亚伯共处的时光里就好了。

如果……那些短暂的幸福能留住……就好了。

可是在他的生命中,事态似乎一直都在动荡不安,并且十有八九都在往糟糕的方向转变。

每次转变都是一回刻骨铭心的痛。

每回疼痛都再度感觉到一次无能无力。

——眼皮抽搐了几下,谢尔盖竭力让自己平静下来,不再去想那些令人痛苦的往事。

想点高兴的事情。他命令自己。

几乎在下一秒,耳边便回荡起渺渺歌声。最近,每当他陷入低落的情绪时,他总会下意识去追逐那有如天籁般悦耳的稚嫩童音。

麦吉。

那个叫做麦吉的小家伙,不知道什么原因,每当听到这孩子唱的那些知名或不知名的歌儿,总是让他产生一种自己仿佛也可以获得救赎的错觉。

是的,错觉。

冷笑挂上了谢尔盖自嘲的嘴角。

救赎……怎么可能?

说也奇怪,那个孩子竟然不怕自己。

平心而论,谢尔盖无论如何都算不上会让小孩子们主动亲近的类型——他冷漠、疏远,是习惯于隐藏在黑暗中的冷血杀手。他寡言、低调,像一块被遗忘在荒野里的苍白石碑。

可是麦吉偏偏不害怕谢尔盖,反倒很是粘着他。对于孩子说的谢尔盖救过他的事情,谢尔盖本人是一点儿都想不起来了。或许他曾在不经意间随手帮过某个孩子吧……或许?不过上帝作证,救人并不是他的目的——从来都不是。如果说人生来便背负着原罪,那么显然他生为一个异能者,生来背负的罪过便比常人更要来得多。

他略带苦涩地想。

若不是由于自己是个怪物,便也不会来到这个岛上了。

若不是由于自己是个怪物,也不会连累身边的人受苦了。

他记得那些粘稠的鲜血干涸在回忆中的形状,从沉重到麻木。虽早已过了会为他人生命的逝去辗转难眠的年纪,但总有那么几个人的血迹会随着岁月沉淀成一块块深褐色的痂,巨石般沉重地积叠在他的心上。

麦吉。

那个孩子有一双大大的蜂蜜色的眼瞳,总是用乖巧又谨慎的目光小心翼翼地打量着其他人的脸色,像是容易受惊的小兽一般。

那个眼神,他好像曾在什么地方见过,但是他记不起来了。

那孩子就像是一股清水,悄无声息地渗入谢尔盖枯燥无味的生活,却不会让人产生任何不适的抗拒心理。

谢尔盖·菲奥多罗夫不喜欢周围事物发生的变化。

因为他不知道假使麦吉闯入了他那尘封不动的生活,会不会为此受到牵连与伤害。

就像之前的,他曾接近的那些人一样。

时钟敲响了九点。

像是某种召唤一般,敲门声应声响起,这让谢尔盖暂时将不快抛在了脑后,马上从沙发上起身,快步走到门边打开了公寓房门。

门外立刻就有一张汗淋淋的红润小脸映入他的眼帘,孩子像是一路匆匆跑过来的,怀里抱着一本厚厚的大书,小嘴还在大口大口地喘着气。

“早安呀,哥哥!”

谢尔盖微笑着,如往常一般张开双臂迎接孩子一头扑进自己怀里的打招呼方式。

“早安。”他擦了擦孩子额头和耳朵后面的汗,顺手关上房门,“怎么跑得这么急?”

“……今天出门晚了点。”孩子把他埋在谢尔盖怀里的脸蛋短暂地露出来,随后又很依恋般地在衣服上蹭了蹭。

“怎么了?”

“嗯……想哥哥了……”带着一团孩气的的声音闷闷地传来,在谢尔盖心里暖暖地漾开,如回音般左右震荡着。

“昨天不是才见过吗”——他硬是将这句几乎脱口而出的话生生咽回了肚子里,

“我也想你。”

他揉了揉孩子的头:“要不要吃点什么,冰箱里有牛奶。”

怀里的小脸皱成一团,很有些可怜地小声问道:“……我可以不喝么?”

“当然。你可以选择自己喜欢的。”

“我讨厌牛奶……但是他们说神喜欢听话的……”

“他们?”

孩子敏感地闭上了嘴,目光回避一旁。

谢尔盖没有追问下去,伸手拉开了冰箱门:“罐装咖啡和橘子汽水,你要哪个?”

“橘子汽水!”

像是听见喂食信号的小动物一样,谢尔盖心里这么想着,忽略了孩子那瞬间发亮的眼睛里,映出了一张很温柔的笑脸。

无论是麦吉对喝了汽水后会打嗝而感到惊奇的表情,还是撒着娇央求道“虽然感恩节已经过了,但是好想吃苹果派哦……”的样子,都让谢尔盖感到趣味盎然,并对孩子的要求几乎是百依百顺。

或许人真的是一种很脆弱又健忘的生物。

所以才会在并不漫长的日子里,忘记了名为幸福的感觉。

——如果能像现在这样就好了。

谢尔盖静静地注视着坐在窗台上的金色侧影——麦吉赤着双脚,灿烂的卷发遮盖住了半边脸庞,杏色的皮肤在阳光下泛着茸茸的浅光。五颜六色的透明泡泡在空气中不徐不慢地上下沉浮,偶尔有一两只鸟从视野中轻快地一掠而过。

如果能一直保持这样就好了。

谢尔盖这么想着,浑然不觉时间的流逝,直到他发现一切似乎真的如他祈愿的那般静止了下来。

时钟停在十分钟前的位置,泡泡像水晶球般悬在半空,风止了,树静了,麦吉的动作定格在撅起嘴唇吹出一串肥皂泡的瞬间,浅金色的睫毛半垂着,欢乐的表情毫无遮掩地显露在苹果色的脸颊上。

男人靠近时的衣料和手指擦过这些脆弱的气泡,它们便纷纷炸裂开来,变成更加细小的水珠悬浮在空中,直到他的手指终于碰上那柔软的脸颊,如同沾满鲜血的匕首按在圣经上面。

“哥哥?”

他一愣,眼前的孩子正眨着眼睛,不解地盯着他。

他下意识地赶紧扭头看钟,只见秒针滴滴答答地飞速移动着,空气中那些气泡的碎沫早已不见。

“哥哥,你怎么了?”弱弱的声音再次传来。

他换上之前淡漠的笑容:“我没事,你陪我去沙发上休息会儿好吗?”

“嗯。”孩子点了点头,温顺地伸出手臂,任由男子弯身将他揽入怀中。

读了很长一段麦吉带来的圣经后,谢尔盖合上了书,他平躺在沙发上,盖着一条暗红色的毛毯,孩子像小猫一样窝在他的旁边,身上搭着同一条毯子的一角。

“麦吉,你还记得自己是几岁来到岛上的吗?”

孩子的头像是摇了摇,软软的头发蹭得下巴略微有些发痒。

“你一直叫我哥哥,是不是因为我和你哥哥很像。”

“以前是……现在不是了。”

“你还记得你的哥哥吗?”

“哥哥……安杰尔哥哥……他笑得很温柔,待我很好,我养的小鸡到神的身边去了,是安杰尔哥哥陪我一起把小鸡埋掉的。我……记不清安杰尔哥哥的样子了,我只晓得他的头发很长,和你的头发一样是非常漂亮的银色。”孩子叼着拇指,说话声音略有些含糊,像是正在努力回忆,“我是从一个总是下雨的地方来的,家里很大,有很多人……我不记得多大到这里来的了……”

像是想到了什么不愉快的事情,孩子将身体蜷缩得更紧了。

“我……其实还记得,安杰尔哥哥挡在我前面的身影。明明是阴天,他的背影却像是在发散着刺眼的光芒,后来他们告诉我,安杰尔哥哥也去神的庭院了。”麦吉咬了咬手指,“我想,安杰尔哥哥大概跟我的小鸡在一起,他会好好照顾我的小鸡的。他们说,只要我乖乖听神的话,做个好孩子,以后就可以见到安杰尔哥哥的……”

像是感受到了孩子的心情,谢尔盖拍了拍麦吉的脊背以示安慰。

“如果现在可以让你回家,你愿意吗。”

他能感到孩子在自己怀里愣了一下,然后抬起头来问道:“回去的话还能见到哥哥吗?”

“大概可以吧,”他没想到麦吉会这样问,一时有些不知如何说才好,“嗯……我想有机会的话,我会去看望你的,好吗?”

麦吉沉默着,谢尔盖感觉到自己的袖子被扯紧了,一道细细的手臂抱上了他的身体,过了好一会儿才有一个闷闷的声音传了出来。

“我原先以为你们很像……可是谢尔盖好像是谢尔盖……”

一瞬间,谢尔盖感觉自己的心脏像是被看不见的手揪了一把似的。

等到这阵异感从心里消去,时间似乎再度静止下来。

他平躺着,像是在确认着这一切。

孩子在他身边,额头紧紧抵着自己的胸口,两只小手拼命地抓着他的衣服,仿佛是害怕他就此消失不见似的。

他握住了孩子的小手,轻轻抚摸着那小小的脊背,手指碰触到孩子阳光般耀眼的金发的时候,他忍不住微微侧过头去,在那发丝间印下了一个无人得知的吻。

鸦。

黑色的乌鸦。

一大群黑压压的乌鸦从十字架上腾空飞去。

在如水般清澈的地面上,映出了雪白羔羊的影像。

羔羊温顺地叫着,迈开步伐朝远处慢慢走去。

它走到一片篱笆前,停下了步伐。

篱笆上坐着一个看不清面容的熟悉身影,膝上搁着一本牛皮书,闪亮的银十字在他胸前摇晃着,刺得人睁不开眼——

当他从梦中醒来,刚睁眼便看见一张写满担心的面孔,麦吉不知什么时候趴在他的旁边,泪水盈盈地望着他。

“嘿……怎么了。”他开口,声音嘶哑。

“我以为你又跟上次那样,睡着了怎么也喊不醒。”麦吉眨了眨睫毛,一滴没能忍住的泪水啪嗒掉了下来,他便慌忙伸手使劲地揉着眼睛,好像这样就能掩盖住他哭鼻子的事实。

“我唤你你也没反应,像是听不见我的声音。”

谢尔盖拍了拍眼前垂着头的小脑袋,笑着抚慰道:“没事的,你看我这不是醒来了么。”

麦吉点点头,从他身边爬下地来,吸着鼻子喃喃道:“我要回去了,不然舌头僵硬的眼镜先生又会发牢骚的……”

谢尔盖坐在沙发上,饶有兴趣地看着麦吉虽然嘴上这么说着要回去的话,人却赖在沙发边一动不动。他牵起了孩子,将那团软乎乎的小手紧紧握在掌心里,站起身来。

“我送你下楼。”

然而这楼梯似乎比往日要短上了许多,当他踏下最后一步阶梯,他仍然舍不得放开那只小手。

“麦吉,我送你回去吧。”

他听见自己这么问道。

当他自己都还没能反应过来的时候,手突然被甩开了,麦吉像是在逃避什么一样飞快地向前跑去,一边大声地喊道:

“哥哥,明天见——”

他看着孩子的背影在街道角拐了个弯不见了,抬起步伐跟了上去。

不见了。

他在人群中焦急地穿过。

一个以跟踪为生的杀手,就这样在短短十几分钟内被一个孩子给甩掉了,这在他的杀手生涯中,还从没遇见过这样的先例。

麦吉像是从人间蒸发了一样。

谢尔盖甚至再次使用了一次恩典,他从静止不动的人群中快速穿行,寻找着那个金色的小小背影。

没有。

可是,仍然没有那个他想要寻见的小小的身影。

当人群再度在他眼前流动,谢尔盖知道自己这次彻底失败了。

他拖着疲惫的身心与一名跟麦吉差不多年纪、比麦吉更矮上一头的孩子擦身而过,这孩子有一头带着金属光泽的银灰头发,只剩下一半的耳朵以及一双闪烁着秘密的蓝眼睛。

然而谢尔盖的视线只是从这个孩子的身上简略地一扫而过,就如同那许多黯然无光的路人一样,不曾在他的目光中停留。

所以他也没有注意到自己在那双灰蓝眼睛中转瞬即逝的黑色身影,带着多么无情的意味。

谢尔盖心里很清楚——

他的恩典,已经改变了。

因为麦吉的缘故。

……神啊,求你鉴察我,知道我的心思,试炼我,知道我的意念。*

当男人无意识在心底默念今日所念圣经中的片段之时,刚刚与他擦身而过,正为自己被对方完全忽视而沮丧不已的希尔·卡斯蒂安,却对于自己在对方身上起到了怎样翻天覆地的改变——浑然无所知觉。

注1:摘自(诗 139:23)

【第三章 中】In Your Eyes

-

人设重传

-

谢尔盖的举动明显引起了死者家属的不满。

“你在做什么?”老休利特愤怒的声音将他的注意力从孩子背后那片鲜红扯回到现实里。他扭过头去,正对上老头儿投射过来的目光。老休利特像一头随时准备出击的狮子,纷扬的雨水将他纤细稀疏的白发粘在头顶,糊成湿漉漉的一团,显得既苍凉又可笑。

“……你是谁?”老休利特用布满血丝的三角眼打量着站在他对面笼罩着暗黑大衣的男人,岁月沉淀下来的杂质让他目光浑浊,而这种充满巨大悲痛的眼神,这位死神手下的黑色助理已经看过太多。

“我从未见过你。”老人瞪着比他足足高上一大截的年轻男人,体型和年龄的差距并没让他退缩半分。“我的孩子也从未提过有你这样的朋友,如果你是来搅乱我可怜孩子的葬礼的,你一定会受到神的惩罚!”

听此言,谢尔盖微微鞠了一躬,但神色如故。

“我对您失去亲人深表哀悼。”即使是年长者依旧残留着泪花的眼角,也仅如玻璃碎片一样闪烁过微弱的光亮,未能对黑衣男子内心那片无人知晓的黑暗产生任何撼动。“如您所见,这孩子受伤了,”他说,“比起一首歌更首要的,是他需要治疗——马上。”

“无须你多管闲事。”老休利特不打算让步,他恶狠狠地瞪着谢尔盖,像瞪着一个惹事的白痴,“他本来就是这样的,你这个无礼的家伙……”

他咬牙切齿地又重复了一遍:“本来就该是这样的!”

“——发生什么事了?”

来人是领导唱诗班的德莱尔神父。老休利特立刻投去求助的目光,无力的右手指着一脸漠然的谢尔盖,仿佛对方是个多么罪不可赦的恶徒。

“神父,就是他!就是这个人执意要中断圣歌的吟唱……我那可怜的天使独自躺在冰冷的地下,却连一首完整的圣歌都听不到!”

谢尔盖抬起头来,冰冷的视线与神父温和的目光相撞击。

“我的孩子……”神父刚刚开口,却被毫不客气地打断了。

“听着,你。”谢尔盖一把抓住背后仍在渗血的男孩,当他握住孩子那纤细的胳膊时,瞬间意识到这个男孩要远比他想象中的更加瘦弱,而他只是用不容商量的口气说:“现在跟我走。”

男孩灰蓝色的眼睛幼鹿般温顺地盯着谢尔盖好一会儿,继而又往神父的方向望了过去,不由自主地抿紧了粉色的嘴唇。

“天父在上,请保佑那些迷途的人们。”神父垂目微笑,既像是在对男孩说,又像是在对男人说:“亲爱的孩子,请谨慎对待自己的选择,因为我们的一切言行皆在主神的注视之下。”

“那就请继续看着吧。”

谢尔盖不再理会神父,单手将孩子拦腰捞住,往自己另一只胳膊里一送,顾自抱了便走。那男孩也不多话,望着神父的方向却任由谢尔盖带他离开。老休利特抗议的声音立刻从身后传来,但被逐渐加大的雨声掩盖抹去了。

两人走了会儿,男孩眼瞅着黑色雨伞歪向一边,雨水打湿了谢尔盖半侧肩膀的毛呢大衣,就伸手握住伞柄,将伞扶正了。

他坐在男人的肘弯里,轻得仿佛一支羽毛。

“你叫什么名字。”谢尔盖问。

“希尔·卡斯蒂安。”男孩声音像蜜蜂的薄翅在耳边扇动,“您呢,先生?”

“谢尔盖·菲奥多罗夫。”男人漫不经心地答道。

“菲奥多罗夫先生,我们要去哪里?”希尔小心翼翼地问道。

然而对方却似乎并没兴趣再看上他一眼。虽然知道希尔一直在偷偷打量着自己,但谢尔盖只是直视着前方加快了步伐,完全无视褐色的泥水溅满他的靴帮。

“一个可以给你包扎伤口的地方。”

“——所以你就把他带到这儿来了?”

莫伊一边打开急救箱,一边毫不客气地嘲讽着站在旁边满身泥水的男人。

“你明明可以处理的,我干嘛还要去医院。”谢尔盖脱去大衣,甩在沙发扶手上。

“因为那是收费的,拿钱干活。”莫伊换了个稍微温和的口吻对希尔说:“把袍子脱了,我看看你后背。”

“想要什么吗,我可以买给你。”谢尔盖问。

“不需要。”莫伊淡淡地回答。

“想到就告诉我。”谢尔盖随手拿了本书,一屁股陷进沙发里。当他把手上这本诗集看到一半时,似乎很不经意地开口道:“他的伤口怎样?”

“比你身上之前的那些要好。”莫伊回头看了谢尔盖一眼:“我已经把血止住了,你去给他找件可以穿的衣服来。”

只是很普通的一句话,坐在沙发上的人却仿佛僵住了,半天没有回应也没有任何动作,室内的气氛顿时怪异地陷入沉默之中——熬过漫长的半分多钟后,一声清脆的童音打破了沉寂。

“我没事。”希尔动了动,被毛巾擦过的头发依旧滴着水。“这件袍子还能穿,不需要麻烦菲奥多罗夫先生。”

话音未落,就听见身后响起从沙发上起身的动静,随后沉闷的脚步声通过客厅去往卧室,在一阵抽屉打开和关上所发出的噪音后,脚步声由远至近地回到客厅。谢尔盖无声地将两件叠好的衣物丢在希尔身边,又一个人回到了沙发里。希尔捡过衣服,将它们展开,发现那竟是属于少年人所穿的衣服,虽然看上去要比他的身形足足大上一圈。

“谢谢。”

一听见莫伊关上急救箱的盖子,希尔马上动作利落地套上衣裤,从椅子上跳下来。他朝窗外望了望,天虽然阴着,但雨已经停了。

“我该回去了。”

“你住在哪儿?”莫伊站起身来。“我也要回去,正好顺路送你。”

“十分感谢您。”希尔规规矩矩地道着谢,成熟得有些不像他这个年龄段的孩子。“可是无须再麻烦您了,我自己就能找到回去的路。”他又望了一眼坐在沙发上的谢尔盖,眨了眨眼。“两位善心的先生,主神会保佑你们的,祝各位平安健康。”他诚心诚意地说道,随后朝救助他的两人摆了摆手,动作轻巧地跑出了公寓楼外。

注视着希尔的背影消失在道路的拐角处,莫伊回过头来,对谢尔盖说道:“那孩子背后并不是普通的刺青。”

“以前我见过类似的。”谢尔盖合上书本。“那是宗教狂热信徒的标志。”

“你竟然救了个宗教狂热分子,”莫伊问道。“后悔吗。”

谢尔盖翻过一页纸,答非所问地说:“你今天没接到任务吗?”

“有四个,其中有两个危险度比较高……”

“解说就免了吧。”谢尔盖打断道,“什么时候出发。”

莫伊停顿了片刻,然后深深叹了口气。

“谢尔盖,已经两个月了。”他说,“这些任务,你总是毫不过问就接下来,现在上头都把那些最危险的任务派给你,你到底要自我折磨到什么时候?”

坐在沙发上的男人笑了笑。

“亲爱的朋友,直到我死。”

03

1/1