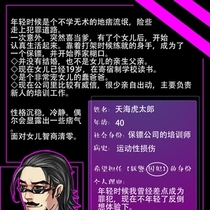

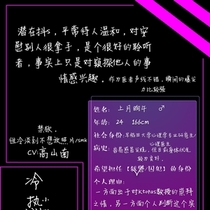

著名心理学家Klopaszi·Gray教授发起了一场心理向实验,扮演那个社会的角色,遵守那个社会的规则。

参加者们,自由的权力已经不再属于你们。而在这个社会里,唯有适者生存。

·审核结束,企划于8月16日正式开始。

♦来不及了 真•问答题 【在支线截止前三个小时才开始动笔的默默】

♦啊 好小学生啊……【目死.jpg】

——姓名 年龄 出身。

“哎——?这些在档案上没有的吗——?我叫做文森特•兰伯特,要好好记住我的名字噢。岁数的话,刚满二十一岁,是个大学生ww出身在一个英国家庭。母亲开了一个咖啡馆,父亲是记者w家里还有一个『很讨厌』的弟弟在呢。”

——至今为止的人生中最美好的回忆是?

“弟弟没出身前的回忆应该都很美好的吧w 弟弟一出身全家人就都围着他转了,完全不会管我。真的是超——讨厌的。”

——希望有朋友吗

“嗯?朋友么?这种东西无所谓的啦ww当然如果是对我有用的话,有那么几个也无所谓的噢?”

——陌生人对你是一种怎样的存在

“麻烦的存在。要去了解对方超——级麻烦的。而且万一对方对我没用的话那不就是白费力气了嘛。”

——你想杀人吗?或者,你喜欢杀人吗?

“哈哈你还真有趣,杀人没什么人会喜欢的吧?总之我不会喜欢w 嗯——倒是有想要杀掉的人。但杀人会违法吧?那我的前途不是全毁在他身上了。简直就是吃力不讨好嘛。所以我不会去做的,在心里杀杀他就好www”

+

诺曼第一次遇见他是在那个破烂的酒吧,这个街区全是些瘾君子和妓女,脸上长着艾滋病带来的脓包,牙齿因为大麻而焦黄。而他,悠闲地与酒保谈着话,卷曲的棕发十分随意地扎在脑后,阳光照在他白得有些病态的皮肤和单薄的嘴唇上,在吐出一些音节时会不由自主地弯起嘴角,像是微笑。

诺曼几乎没有思考就坐在了他旁边,叫来酒保为他点了杯Martini。

+

他将那瓶包装漂亮的伏特加塞进过于宽松的囚服下摆,趁着劳动时间,以上厕所为借口小心翼翼地按照卡片上所指示的地点找到了那瓶烈酒,紧张与怀疑在他脑海里缠绕着,同时那走廊尽头忽然响起的脚步声更像是被放大了无数倍清清楚楚撞击他的耳膜。

他蜷缩在公共大厅的沙发侧边,等待那脚步声渐渐临近,又缓缓走远。他现在可真想来口伏特加壮胆,感受那灼烧般的感觉在他的胃囊翻滚,这样也许他就可以大摇大摆地从楼梯走下去,然后随便嫁祸给谁也说不定——那个人选,他现在仍在考虑,这周他与余下的囚犯相处还算和平,没发生过任何冲突,也不想发生任何的。也许那扑克牌背面的指令正好是针对这一点的。有了矛盾才有戏剧性的发展,不是吗。真是精彩。

顺着楼梯回到了属于囚犯的楼层,他时刻警惕着周围的脚步声,脑海里迅速整理出会被问到的各种问题以及能够掩盖自己罪证的答复。曾今这可是他的特长,在警察的测谎仪下的完美证词,让他一次次逃离了指控——无论你信与不信,他现在是个和平主义者,时间会改变很多,但磨不灭的是心底里永远燃着的那团火焰。

他在即将到达自己牢房的那个拐角遇见了哈罗·克里斯。他出现在了他本不该出现的地方。

那瞬间眼神的交汇便道明了一切。他想看清那眼镜片后蓝色眼睛中含有的情绪——那常常是睿智而又敏锐的——从而将它们一一击碎,威胁的技巧,这一向很凑效,他们就像能够看清对方心中的一切。——随后他们匆匆地擦肩而过。在哈罗的发尾从他眼前飘过时他低笑了一声。

诺曼·克里柯找到他的人选了。

+

他醒了过来,下身被强行打开的痛楚让他将自己的下嘴唇咬破,牙齿深深地嵌在血肉中才能盖住那令人羞耻的疼痛。他声音低哑地求饶,试图挣扎但四肢因为药效发作而软弱无力。他觉得自己就像一块被烧红了的钢铁,那罪孽的铁锤一下一下重重地砸在他的身上,砸碎了所有他所编造出的假象,震得内脏都要炸开,直到他被锻造成了他们所要的——这拥挤狭隘的鸟笼中唯一一只猎鹰。

他的所有感觉似乎都集中到了正被无情碾压蹂躏过的部分,所有的视觉听觉只集中在肉体的碰撞以及那随之而来的水声,血和体液的混合物,在那一片泥泞中,像工具一样被不停地操弄。

“求求你……”

“放过我,停下…”

+

门把手上有很多指纹,他用从手工室顺来的透明胶条沾取了其中的一些,贴在酒瓶上,然后将那瓶伏特加小心翼翼地放在了床底。抱歉了,克里斯,他想,我们都有秘密。劳动时间快要结束了,他得在下一次点名之前回到他本应该在的地方。

信手拈来的成功让他如释重负。

他背对着走廊,关上了十号牢房的门。

一阵剧痛从他的腰间传来,随后他失去了意识。

+

“我相信你,因为我相信这世界上仍然是有好人存在的,诺曼。”

“即使是你?即使生活在这样的世界里?”

“无论怎样,诺曼。我知道,你仍然也渴望这样的世界,不是吗”

“那么我也相信。

“斯图尔特。”

棕发的青年仰头饮下最后一口酒,吻上他的双唇。

+

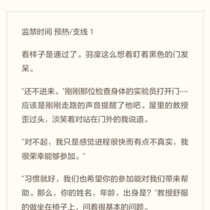

他看见的第一件事物,是那个狱警——前部楠。那本让他放松了警惕,而随后黑暗吞噬了所有。

亲眼见到教授,和教授之间只隔了一张桌子,意识到这一点的上月激动地几乎捏皱了手上的体检单。

“咳嗯,我就是Gray教授——你的话应该认识我吧?”

“啊…是的!我听说教授的名号已经很久了。”上月觉得自己表现得不太得当,这个时候语速放慢语气波动不要太大会比较好,这让他有点懊恼。

“哈哈,别那么紧张,你知道我我很荣幸,那么请多指教。”

“请!咳,请多指教。”

“那么……”Gray教授对一旁的他的助理——那个叫Ignativs的——使了个眼色,然后开口说道。

“啊,要自我介绍对吧?我叫上月晌午,今年24岁,大概不是出身自什么有钱人家,但至少不会为钱发愁,还有什么问题吗?”

为无数可能的患者做过心理咨询的上月抢着介绍了自己,虽然这个谈话也不一定会问到这些,当如果同是探究心理,那大概也差不了许多。

Gary教授对上月的抢白稍微有点没反应过来,直到助理在一旁打了个响指。

——“啊,没错,我就是想问这些。”

他笑着抓了抓头发将手支在桌面上撑起下巴。

“不过上月君——是这么读的吧——比起那些古板的姓名年龄,我更在意你至今为止人生中最为美好的回忆是什么?”

“最为美好……”

老实说,上月晌午这个人,只对有意思的东西感兴趣,美好在他这里仿佛是为了方便理解被他自主地换了个词。

“…啊,是那个吧那个——在第一次听了一个挺有趣的故事之后,发现居然还有钱拿——大概是这件事吧。”

虽然一般来说都不会想到这方面,但是。

“哦哦,是这样吗,所以才选择了心理医生这个行业?”

“嗯…并不是,我是之后才发现它的乐趣所在的。”上月犹疑了一下答道,似乎有所隐瞒,不过这点现在并不太重要。

Gray教授挑了挑半边眉毛,继续问下去:“那么朋友,希望拥有吗?”

上月晌午抬起头,笑了

“朋友的话要多少有多少,但是没有也很困扰不是吗。”

啊,气氛变了。

——刚刚大概是个雷区。

教授想着,右手食指在桌子上有节奏地敲击着。

“上月君的想法是这样的啊,难道对完全不认识的人也是一样的看法吗?”

“诶……完全不认识,是说陌生人吗?”上月难得地思索了一下才答复,“他们说不定会很有意思,每个都隐藏着巨大的可挖掘性,我是这么想的。”

——可挖掘性。

助理Ignativs在纸上一笔一划地记录下来,一抬头就看到浅紫头发的青年面无表情地看着他,像是在观察什么物品一样。

“非常好的回答哦上月君,不过想请问你的兴趣,也在杀人上吗?”

教授的声音恰到好处地响起,Ignativs搜了揉眼睛,发现接受谈话对象已经没有在看着他了。

——虽然感觉不到恶意,但不太舒服。

这么想着,他却没有把这些记录下来。

因为主观想法不能出现在这里。

——关于杀人?

问这个问题的意义是什么,来不及思考明白,声带就比大脑更快地做出了回应。

“不喜欢哦,血这种东西溅得到处都是不太好吧,…但是,如果可以不用见血,那就另当别论了。”

下意识地说出来了,这大概是自己的真心话吧。

没打算做任何辩解,上月看了眼对面的教授。

“好的,我要问的就是这些。”Gray教授从椅子上站起来,朝上月晌午伸出了手。

——“之后的实验就有劳了,上月君。”

*内含不适合未成年观看的描写(你他妈),慎重下拉。

0

“请问你的姓名?”

“列昂尼德,太长了,我不是很想念完,你可以就叫我列昂尼德。”

0

列昂尼德从瓦列莉亚身上爬起来,用手搓了搓自己粗壮的阴茎,把精液全部射在了这个女人又肥又软的肚子上。

他下了床,捡起自己扔在床边的裤子,胡乱地套起来。

瓦列莉亚翻了个身,撑起脑袋望着他,暗金色的卷发披散在她圆润的肩上,刘海湿润地贴在脸颊边,就像只餍足的猫,软绵绵地用爪子在列昂尼德裸露的腰部划圈。

“你真棒,宝贝。”

列昂尼德低头看了她一眼,抓住她的手扔到一边。

“嘿!”

瓦列莉亚发出不满的叫声,列昂尼德却像是没听到。他自顾自地从衣服口袋里摸出一包瘪瘪的烟,点上。

“要修的东西在哪儿?”他冲瓦列莉亚吐出一个烟圈。

“管它干什么?”瓦列莉亚从床上坐起来,被子滑倒她的胯部,毫无遮掩的两个巨大胸脯几乎要垂到肚子上——她已经不再年轻,岁月在她身上留下了太多痕迹,皱纹和松弛的肌肉让大多数男人对她失去了性趣,也许只有列昂尼德这样的老匹夫才会为了寻求刺激和金钱同她偷情。

“赶快走吧。”

瓦列莉亚拢拢头发,从钱包里拿出几张钞票,别到列昂尼德的裤腰上。

“我丈夫马上就要回来了,虽然你很棒,亲爱的,不过我还没打算要为了你离婚。”

列昂尼德歪歪嘴角,哼了一声,似笑非笑地扣好衬衫。

他把钱团了团,塞进裤袋里——有女人干又能拿钱的好生意来多少他都不会拒绝,特别是在他离婚后。

离婚,这要命的词语,它带走了列昂尼德几乎所有财产和他的儿子——克拉拉那个臭婊子用伤势鉴定书漂亮地赢下了离婚官司,列昂尼德恨不能当时在法庭上再给她来上一拳,把她揍得再次哭叫着求饶。

然而现实是,他不仅没让克拉拉求饶,还因此过上了几乎可以说是穷困潦倒的生活。

好在看上他下面那家伙的女人不少,40岁还能干这行也许的确是件了不得的事,列昂尼德对此颇感自豪。

“除非我硬不起来了,否则会一直干下去。”他曾这么对好友说,

收拾好自己的东西,列昂尼德拎着工具箱穿过客厅——他虽然偶尔赚些外快,但本职还是维修工,他尽职尽责地修好了瓦列莉亚其实没什么大毛病的洗衣机,随后才离开。

在进入玄关之前,他从眼角的余光里看到餐桌上有一张纸。

那是一张方形的餐桌,铺着白色的蕾丝花边桌布,中间是一个黄色的花瓶,里面插着精心整理过的假花。

那张纸就压在花瓶下面,它吸引了列昂尼德的注意力。

“是我儿子从学校里带回来的。”

列昂尼德拿起那张纸的时候,瓦列莉亚从房间里走了出来。

她穿上了宽松的睡袍,手里拿着水杯,靠在墙上,双腿交叉地站着,神情慵懒。

“好像是什么志愿实验的宣传,他没多大兴趣。”

实验?

搓着纸张光滑的边缘,列昂尼德被纸上奇怪实验的内容吸引住了。

“这个,能给我吗?”他问。

“随便你,反正也是要丢掉的。”瓦列莉亚无所谓地耸耸肩,她走上前,环住列昂尼德的腰,在他脖子上咬了一口,诱惑地勾起嘴角。

“不过……亲爱的,我更希望你能用私人电话来交换。”

0

“至今为止人生中最美好的回忆是什么?”

“额,结婚?……儿子出生的时候吧,大概,至少一开始是很美好的。”

0

离开瓦列莉亚家之前,列昂尼德将自己的私人号码夹进了女人的乳沟里,作为回报,瓦列莉亚在他的衬衫领口留下了一个口红印。

带着这个口红印,列昂尼德往东走过几条街,又越过了一个小公园,周围的建筑物开始逐渐变得破旧起来,到最后,看上去简直像是第二个世界。

对于这样的变化,列昂尼德习以为常。他轻车熟路地来到某栋老公寓的五楼,在难闻的腐烂味中走向过去的家。

然而,他甚至还没靠近那扇熟悉的门,便听到了里面子弹上膛的声音。

“我警告过你,列昂尼德。”

克拉拉站在门帘后面,端着猎枪,枪口撩起门帘的一角,露出她消瘦又阴郁的小半张脸,眼睛里满是戒备。

“再往前一步,我就打烂你那没用的猪脑袋。”

“放松点,克拉拉。”

列昂尼德说,他注视着克拉拉,那双灰蓝色的眼眸曾是他的最爱。

在最初的时候。列昂尼德是那样爱着克拉拉,一度只想将这个女人抱在怀里,用幸福和快乐填满她的心。

可是现在,列昂尼德举起双手,向后退一步,露出了一个冷笑。

“我真的很担心这枪后坐力会击碎你的骨头。”

他挑衅道。

克拉拉却无动于衷。

“你来这里干什么?”她抬了抬枪口,扣在扳机上的手指轻轻勾起来,盯着列昂尼德的眼神决绝又凶狠,像只捍卫自己地盘的母狮。

“当然是来看看我可爱的儿子啦,“列昂尼德挑挑眉,语气轻松得像是他们之间那些惨烈斗争从未发生过一样,“亲爱的,你把他藏哪去了?”

“闭上你那张恶心的臭嘴!”克拉拉发出低吼,她的身体因为恨意在发抖,眼角也红了起来,“那小畜生不在这儿,鬼知道他上哪去了,你最好马上离开!”

“冷静点,克拉拉。”列昂尼德努力压抑内心的冲动,放缓表情。

“让我进去吧。”

他柔声说,语气里带着安抚的味道。

“否则你不会愿意知道我会如何对你的。”

“你总是这样……”

像是被蜜蜂蛰到一般,克拉拉猛地尖叫起来。

“总是这样,威胁我!可我已经不怕你了!无耻之徒!”

她大叫着,情绪激动,无法自控地在列昂尼德脚边开了一枪。

巨大的枪声吓了两人一跳,列昂尼德眼睛瞬间红了。

“你这敬酒不吃吃罚酒的臭婊子!”

竭力维持的平和被怒火冲垮,刚刚还表情柔和的男人现在就像一头愤怒的棕熊。他冲上前去,趁克拉拉因为后坐力而摇晃时,握住那炙热的枪口,将克拉拉拉到身前。他按住她的脑袋,狠狠撞在了门框上,一下又一下,发出声声巨响,盖过了克拉拉带着哭腔的惨叫。

他的表情变得扭曲而疯狂,直到克拉拉的身体软了下去,他才把她扔下,闯进了屋里。

这间屋子太小了,拥挤又阴暗,空气中漂浮着一股怪味道,几乎一眼就能看完所有的地方。列昂尼德气势汹汹地四处翻找,打算把他的儿子——尤里从这藏身之处揪出来,但他发现尤里确实不在这里——克拉拉没有骗他。

真是该死的。

列昂尼德砸掉了客厅里的花瓶,他稍微冷静了些,又回到门口,低头看着烂泥一样瘫软在地的克拉拉。

这个可怜的女人像团破布,低着头,喘着气,浑身痉挛似地发抖,右手扶在枪上,却没有再次把它拿起来的力气。

列昂尼德在口袋里摸了摸,掏出瓦列莉亚给的那些钱,分了一半扔到克拉拉的脸上,盖住那张满是泪水的丑陋面孔。

“这么多年了,克拉拉,你总是那么蠢,”他冷冷地说,“要是你能听活点儿,就什么事也不会发生了。”

0

“陌生人对你来说是怎样的存在?”

“无所谓?老实说吧,我不太在乎他们。”

0

列昂尼德最后在警局里找到了尤里。

“这个月第三次,这小子什么时候才能安分点?”警察把鼻青脸肿的青年带出来,解开他的手铐,“再这样下去,就不是拘留那么简单了。”

尤里低着头,默不作声,列昂尼德一巴掌打在他的背上,把他打了个踉跄。

“我会好好管教他的,麻烦你了。”

他们离开警局,走到外面的时候,尤里用手挡了挡眼睛,似乎不太适应强烈的光线。

他眼睛里渗出泪水,恍惚之间,列昂尼德一拳揍上他的鼻子。

尤里摔倒在台阶上,发出痛苦的呻吟声,他的鼻子又酸又麻,热乎乎的液体流得他满下巴都是,列昂尼德抱着手臂,居高临下地看着他。

“再有下次,我就打断你的腿。”

尤里捂着鼻子,嘶嘶喘气。

他试图爬起来,却没能成功,只好吐出一口血沫,从牙缝里挤出一句话:“钱,我会还给你的。”

“不需要。”列昂尼德把痛得目眩的人从地上拉起来,替他拍了拍灰尘,“走吧,去吃点什么。”

他们找到一个便利店,一前一后走了进去,各自买了些酒水和香烟。

付钱的时候,尤里从怀里摸出一把手枪。

“别试图报警,”他将枪口顶在店主的脑门上,语气自然又轻松,“把收银机里的钱都给我。”

可怜的店主都快被这凶恶的小子吓死了,粗短的手指抖个不停,通红的脑门上全是汗水。

他一边点着头,一边拉开收银机的抽屉,眼睛却哀求般看向了一旁站着的列昂尼德,期望这个体格健壮的男人能够帮帮忙。

男人却平淡而残忍地说:“你都听到了,把钱给他。”

尤里拿到钱,率先离开便利店,店主哆嗦着手指,想要按下报警器的时候,被列昂尼德扣住了手腕。

“如果我是你,就不会去碰那个小玩意儿。”

店主瘫坐在地上,列昂尼德拢了拢台面上的东西,将它们装进袋子里。

在商店外面,尤里把抢来的钱全部给了列昂尼德。

“还给你。”

之后,他不再理会这个老男人,自顾自地走向河边。

那是一片浅滩,在枯水期里看起来死气沉沉的,浅滩边缘还堆放着一些大型的建筑垃圾,从垃圾的缝隙中,长出成片的芦苇。

小时候,列昂尼德经常带着尤里到这里来玩,小家伙最爱玩警察与罪犯的游戏,由自己负责当警察,追着父亲到处跑,最后得意洋洋地用绳子套住父亲的手,宣布“邪恶的罪犯”终于落网。

那个时候,他还那么小,仿佛轻轻碰一下就会碎掉,是列昂尼德捧在手心里的宝贝。

而现在,他长大了,甚至同他父亲一般高,体格偏瘦却充满了力量,继承了来自父亲的大部分优点。

同时也继承了那些要命缺陷。

仅仅二十二岁,便成了警局、甚至是监狱的常客,打架、偷窃和吸毒导致列昂尼德有一半的时间得隔着铁栅栏跟他说话。

像这样两父子在河边散步的机会已经几乎没有了。

得说点什么。

望着尤里沉默的背影,列昂尼德不得不先开口。

“我今天去找了你妈妈。”

尤里脚步顿了顿,他转过身来,望着列昂尼德的眼神冰冷,不像克拉拉那般愤恨,而是像毒蛇的牙齿,慢慢地渗出毒液来。

“我说过,别再去找她。”尤里低声说。

“为什么不呢?”列昂尼德耸耸肩,满脸无所谓的模样“她曾经是我的妻子,我有权利去找她询问亲爱的儿子的下落。”

“但那不是你伤害她的理由!”尤里恼怒地低吼。

接着,是列昂尼德熟悉而冰冷的枪口,和上膛的声音。

“我再说一次,不准再去找她。”

列昂尼德看着尤里,这个仿佛昨天还吵着要他抱的男孩儿,表情逐渐变得冰冷。

“在我给你答案之前,你得先把枪放下。”他说,表情平静,却酝酿着危险。

“否则,我无法保证接下来会发生什么,我亲爱的孩子。”

0

“你想杀人吗?或者说,你喜欢杀人吗?”

0

事实上,每次殴打克拉拉的时候,列昂尼德都觉得自己其实是想杀了这个女人。

他用拳头打她的肚子和脸,从警局买了要被换掉的旧警棍,把她抽得浑身上下都是淤青……任何一点小事都有可能成为列昂尼德虐待妻子的导火索——最严重的一次,他甚至因为克拉拉煎的鸡蛋不合口味而用菜刀剁下了她的小指头。

鲜血染红了桌布,可怜的克拉拉。

从结婚第三年开始,这个女人的人生就充斥着痛苦。

过去甜美的承诺在男人强硬的拳头下变得破碎不堪。

她刺耳的尖叫和恐惧的泪水,还有从身体里流出来的血液,都只会让这个男人变得更加兴奋,从而在暴行中,将她按在床上狠狠侵犯。

这种强奸式性行为给克拉拉带来了无尽的伤害,却让列昂尼德感到心满意足。

刚开始,理智回笼的列昂尼德还会感到后悔,抱着哭泣不已的克拉拉忏悔赎罪。

然而,当暴力成为了习惯,列昂尼德逐渐变得麻木、冷酷而残忍。

他不分地点、不问缘由地对克拉拉实施家暴,在客厅里掐着克拉拉的脖子恶狠狠地操进她湿润的穴里,欣赏着克拉拉几乎要窒息的表情。

他俨然成为了一头的野兽,满不在乎地肆意破坏着自己的猎物。

当他丧心病狂地虐待克拉拉时,他年仅八岁的儿子尤里就站在他的身边,惊恐地看着自己的父亲喘着粗气,在母亲身上耸动。

小男孩那双圆圆的稚气的大眼睛里满是泪水,像只小老鼠一样蜷缩在地上,瑟瑟发抖,一言不发。

也许从那时起,列昂尼德想,尤里就开始有了杀掉他的想法。

就像他无数次想杀掉克拉拉那样。

幸运的是,在这方面,儿子再次与父亲有了共同之处。

——他们都在犹豫,都在害怕着什么。

因为种种原因,他们控制着自己杀人的冲动,即使手中有枪,也迟迟不敢射出那一枚夺命的子弹。

就如同现在,尤里用枪指着列昂尼德的头,却直到列昂尼德夺下他的枪为止,也没有扣下扳机。

枪响声惊起了河滩边停留的鸟儿,它们拍打着翅膀,惊慌失措地飞离。

在扑啦扑啦的响声中,列昂尼德扔掉打空子弹的枪。

“还记得我半小时前说过什么吧。”

他对尤里说。

“再有下次,我就打断你的腿。”

0

“我不想杀人。”

“但那也许只是因为不想付出代价罢了。”