以ELF为主平台的弹丸论破同人企划。

身为世界救赎者的调查员英雄们,落入自相残杀境地的混沌物语。

学级裁判群组:http://drppz.lofter.com/

请点击章节查看-进入合集-选择章节阅览裁判内容

要说对渡鸟绚濑有什么特别的感情,矢吹正月一时间也回答不上来。对渡鸟他甚至还停留在称呼姓氏的程度,即使是有些不耐烦的天明寺这么久的时间他也改口叫做领了。

或许就是这种别扭的心态让这个女人在他心里的地位有些特殊,不像是朋友也不想发展成恋人,她就存在在那里,在走路有些累的时候会想想她会不会骑摩托。

人的复杂性就体现在这里吧,说不清道不明,朦朦胧胧地覆在心头,像毛细血管般纤细的触手瘙痒着心脏。

渡鸟刚刚抬手捂住了耳朵,矢吹正月便用询问的目光看向她,她会意地回答:“有些耳鸣。”

如果是以往,正月会多两句嘴,注意休息,压力不要太大,但自从弘明死后他就没有了这个耐性。不可否认,他感觉累了,什么时候累到连起床都不想他就去杀人然后被杀,他身为杀手这本来就是一个很适合他的规则,只是之前一直不愿承认不想这样做罢了——好在现在拨开云雾见青天,所有事情都显露出结束的趋势,除了放心不下他的小领导人重伤的脖子,他可以漫无目的地等到齿轮喀吱作响到最后停止运作。

去除开朗的糖衣,他的本质就是这样平庸,一点都不讨人喜欢。他有时候也会想被喜欢是必须的吗,好像只要被喜欢的人喜欢就好了,可是他依然包装着自己,想让自己能够融入社会默认的法则。

他看着渡鸟蹲下来,在尸体面前,又伸出手去抚摸尸体湿冷的皮肤。

矢吹正月觉得她大概像在摸什么瓷质的文物,都是死掉的东西。但随即这个女人用另一只干净的手捂着嘴笑了。

狭窄的空间只能给人压抑的感受,她的笑声震荡在墙壁和他的耳膜之间。矢吹正月没有想去了解过渡鸟,也不曾去对她感同身受,此时他更是懒得遮掩自己的想法:“你很不爽?”

他也蹲下来,直视着渡鸟紫色的眼睛。渡鸟不像他印象中的女人,或者说他对女人一直都有个人的妄想,渡鸟则是和这种想象背道而驰。但渡鸟依然是女人,他是知道的。

“……我以为你会误会这是愉悦的声音。”渡鸟松开手,耸耸肩膀,“……看来我得换个感情表现的方式了,怎么就被你猜到了。”

“你不开心的时候会笑,开心的时候我也看不懂。”矢吹正月移开目光,又被其他东西吸引了注意,“……这东西是不是在哪里见过?”

“工厂?”正月看向的是缠在尸体上的锁链,渡鸟轻巧地掂起它,没有发出什么声音。

“别破坏了吧,估计还有人要搜查。”渡鸟稍微抬手阻断了正月的动作。

矢吹正月只能把刀滑回刀鞘,划掉了脑子里确认材质的想法。“我没想到你还挺爱护他。”他随口调侃道。

“说反话也看下气氛吧。”渡鸟眯起眼睛,有点像猫。她站起身环视破损的电梯,“……从感情的角度来说,我不认为让灰原死是个好主意。”

正月愣了愣。

“怎么说?”

“我也不知道。”她摇摇头,“可能只是因为被他怜悯了非常不爽而已,所以想用外界的规则制裁他。”

片刻以后她补充道,“但确实不能否认学级裁判是与黑幕正面对抗的最好方法。”

说实在话,矢吹正月一直没有搞懂这些聪明人是想做什么,他只知道自己跟随他们就好了,不仅因为他很有自己是个傻子的自知之明,也因为领头的人是栖加。而渡鸟更是栖加的亲信。

“也是。”

脑容量不足以负荷他讨论这个观点,于是正月点点头意味不明地附和。

發出完蛋的聲音,禍不單行,三次元已經夠忙了,昨天用了七年的筆電又直接往生,我也要跟著往生了(到處尖叫)

應急之下只能用小學生作文打卡了,求生欲極強,請企劃組大慈大悲饒小弟一命

=============================

「也不是所有人都能光榮成為實驗對象的tako~還沒有體檢的各位,現在為自己祈禱一下也可以哦tako~」

重新裝修過的診所外聚集著剩下來的夥伴,每個人懷著不一樣的心情聽著眼前的章魚型機器人說著莫名其妙的話,被植入奇怪的東西?成為實驗對象?腦子不清醒的人才會不抵抗的接受檢查吧。

身為對危的一員,飛鳥阿諾德是有條件可以逃避這次無理的體檢,然而他卻沒有這麼做,因為他根本沒有那個心情。

什麼都無所謂了,對現在的他來說。

透過章魚燒的引導,飛鳥連同其他成員一同進入了體檢室,數分鐘後,飛鳥出來了,然而似乎有些不太對勁,要說這是診療後的結果,那這到底是怎麼樣的診療。

「哦?我是不是沒有被植入Persona啊?感覺上沒什麼變化嘛!」飛鳥動了動筋骨輕快地對著外面等著的其他人說出感想。

怎麼樣的診療才能使一個人在短時間內變化那麼大,這很明顯地是自欺欺人。

還記得學級裁判上發生的事情的人肯定會這麼想,現在的飛鳥絕對不正常。

飛鳥在學級裁判上的表現雖然不可取,但失去親友的心情卻絕不虛假,說著與證據相悖的言論,刻意隱瞞實情,一度使學級裁判陷入膠著,然而這卻是飛鳥保護自己與他兄弟的方式。

飛鳥應當沉浸於悲傷,應當緬懷兄弟的離去,然而現在的他卻像是什麼事情都沒發生過一樣,歡快到讓人心疼。

如果這就是Persona對人的影響的話,可以說真的是太過分了。

*****

學級裁判結束之後矢吹正月曾向飛鳥阿諾德搭過話,他試圖用自己的方式鼓勵及安慰飛鳥,話語中充滿堅定,他說,他願意相信飛鳥,並且認定飛鳥是同伴。在這混亂不堪的自相殘殺局面中,矢吹正月無疑是一道光,是一個救贖,因為他的內心是如此的純粹又純潔。

兩個人第一次正式打招呼絕對稱不上是什麼愉快的回憶。

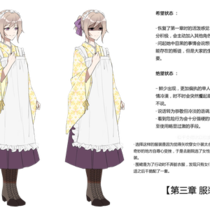

飛鳥將因為沒其他替換衣物而穿上女僕裝的矢吹誤認為女生,矢吹把因為這件事情而受到巨大衝擊的飛鳥弄錯了名字,如果這能夠稱之為愉快的回憶,只能說那麼想的人肯定不是當事人之一。

啊,或許在一旁的一輝君會覺得這鬧劇有趣吧,飛鳥心想著。

他笑出了聲,在不知道前因後果的旁人看來可能有些恐怖,不過飛鳥也沒打算去解釋。

飛鳥被植入了Persona Of Hope,在Persona的影響下,他積極的一面被凸顯出來,而抑鬱的那面則在他本人都不知情的情況之下悄悄地藏入心中,。

「說起來矢吹先生,有件事情想要請教你一下。」飛鳥將手搭上站在一旁的矢吹正月的肩上,舉止很是親暱,就像是老朋友一樣。

「怎麼了嗎?」矢吹笑著回應道。

「你有看到一輝君嗎?我怎麼沒看到他?」

一秒。

不過短短的一秒,矢吹的臉上失去了笑容,取而代之的換上了一個極其複雜的表情。

是震驚?還是恐懼?矢吹自己也不明白。

「嗯?臉色不太好看呢,你沒事吧?」飛鳥察覺到矢吹的變化問道。

你才沒事吧?矢吹差點脫口而出。

他支支吾吾,眼神飄忽,試圖在這詭譎的氣氛之中,找出適當的詞彙和語句回應對方。

「平、平竹先生、在、睡覺!」

很難說是一個完整的句子,但確實表達出了矢吹的意思。

就某種程度而言,平竹一輝確實睡著了,並且做了一個永遠都不會醒的夢。

「哦哦,這樣啊,一輝君也真是的,怎麼自己跑去休息都不跟我說一聲呢。」飛鳥抱怨道,「啊,謝謝你了矢吹先生,起初對你不是很有禮貌,就原諒我吧,你還鼓勵過我,對我有恩,我們就不記前仇好好相處吧。」

說完,飛鳥就離開了診所,體檢完的他沒有理由繼續待在這裡,只留下仍感到莫名其妙的矢吹在原地。

「啊,說起來矢吹先生是為了什麼事情鼓勵我呢?」飛鳥心想。

——算了,肯定不是什麼重要的事情吧。

*****

飛鳥阿諾德在平竹一輝的房間門口停下了腳步,他先是敲了門三下,又開口叫了對方的名字,然而無人回應。

「一輝君~我進來囉~」

飛鳥轉動門把,很順利的將門打了開來,看來一輝君很粗心的沒將門鎖上,飛鳥心想。

依然沒得到回應的飛鳥自顧自的進了房間,他環顧四周,屋內很是整潔,衣物、行李都擺放很整齊,櫃子上也沒有多餘的擺設,明明來到這裡住下好幾天,卻沒有什麼生活氣息,就好似隨時都可以離開一樣。

飛鳥悄悄地來到了床邊,打算將人叫醒好好抱怨,沒料到卻不如期待,床上根本沒人在。

「啊啊,是去哪裡了呢,不是說在睡覺嗎?矢吹先生騙我了嗎……」說著說著飛鳥鞋也沒脫擅自躺在平竹的床上,床鋪沒有餘溫,飛鳥知道,平竹並沒有回來過。

但他又是去哪裡了呢?飛鳥毫無頭緒。

「或許需要睡覺的是我也說不定,不知道為什麼,眼睛好腫啊……」

飛鳥悄悄的閉上眼,回憶起這幾天下來發生的一切。

接到天門委派的任務來到了拉萊耶,莫名其妙的被告知要與同伴自相殘殺,也確實離開了一些夥伴,為了不要變成其中一個人,一輝君和我提議計畫著要離——

啪嚓。

飛鳥在翻身時聽到了奇怪的聲音。

「嗯?怎麼感覺有東西……」

飛鳥一個起身坐在床上,他將枕頭移開,發現了一份文件,看來剛剛所聽到的是壓到紙張的聲音。

那是一份診斷書,寫著患者精神不穩定,且難以痊癒等事實,而患者的名字是飛鳥很熟悉的,是他兄弟——平竹一輝母親的名字。

啪搭。

「哈哈,奇怪,眼淚怎麼……」

身體擅自的做出了反應,毫無預警的,是因為什麼呢?果然是因為這份診斷書嗎?飛鳥果然還是毫無頭緒。

明明沒有悲傷的情緒,想法和身體的反應卻對不上來,想停止這份看起來就很愚蠢的行為到底該怎麼做?

我到底為什麼會流淚呢?

眼睛哭得更是發腫,嗓子也沒辦法好好的發出聲音,身體一直叫囂著,好似在提醒著自己有什麼重要,但是已經遺忘的東西。

飛鳥果然還是沒能明白,這是因為被植入Persona導致的奇怪反應,還是說

——自己確確實實已經瘋了呢?