天下战乱,神龙携护法降世,蓬莱仙岛重现东海开启武林大会,神龟驼众侠士渡东海参加比试重排十二生肖!

企划类型:兽人企/半对抗半养老/中武/禁黄/文画双招(文手需提供立绘,标明作者,禁止捏人)/禁止AI

作为德威镖局的总镖头,亚洲狮王威现在非常头疼。

从接手德威镖局以来,王威带领镖师们做了好几单大生意,顺带剿灭了盘踞当地许久的山贼,一举打出了德威镖局的风头。

而他面前的,是一年前才加入镖局的林谒雨。

即便是在和山贼血战落入下风时,王威也未曾像现在这般头疼。

“丫头,你现在还不能走镖。”

王威如此说道。

“我已经是一个合格的镖师了,当然可以走镖!”

谒雨如此答道。

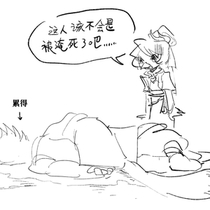

“合格的镖师是不会在大庭广众下撒泼打滚的。”

王威叹着气说道。

谒雨想了一下,感觉似乎有些道理,于是从地上爬了起来,拍了拍身上的泥土。

围观的众兽则终于发出了欢快的笑声。

草原狼刘浩是笑得最欢的那个。

谒雨在欢笑声中面不改色,一脸正气地用尚显稚嫩的声音辩驳道:

“老大,我到镖局已一年有余,镖师武技考核也已通过,我为什么不能走镖?”

王威又叹了口气,说:

“第一,叫我镖头,不要叫我老大。第二,你的三次文化考核都是不合格。第三,你还没镖车的轮子高,就别闹了。”

“我、我、我们中原狼就是这个身高!”

被提到身高的谒雨终于有些羞恼了,跺着脚反驳道。

刘浩则是笑得几乎就要背过气去了。

谒雨扭头剜了一眼他,尾巴用力地在地上甩了两下。

刘浩的笑声戛然而止,尴尬地咳嗽了几下。

作为同族,刘浩是谒雨在镖局里结交的第一个朋友,在今天早些时候,刘浩也拍着胸脯保证,会帮她在镖头面前说点好话。

而到目前为止,他除了笑,什么也没干,也难怪谒雨看他的眼神中带了些许的杀意。

咳嗽完的刘浩挠着头走出围观的人群,站到了谒雨的身边,笑着对王威说:

“镖头,谒雨的进步咱们都看在眼中,但镖局里能学的终究有限,您不是说过,没压过镖,就不算真正的镖师,所以我觉得,谒雨应该开始走镖了。”

围观的兽群也如此附和道。

闻言,王威不置可否,而是扭头看向了一旁坐着的副镖头,秃鹫南宫傅。

南宫傅用爪子挠了挠下巴,轻轻点了点头,说:

“浩子所言有理,镖师总要在镖路上才能成长,就让小雨去吧。”

“老傅,这批货可不是平常的货啊。”

王威低声说道。

南宫傅甩了甩头,也是低声回答道:

“总得让孩子见见世面,这次我带队,走老路,问题不大。”

闻言,王威也只能压下心头的不安,同意了谒雨参加下一次的押镖队伍。

年轻兽们聚在一起欢呼雀跃,王威等老兽们沉默但慈爱地看着。

热闹的堂中兽没有注意到,窗外的风越刮越烈,院里的竹林被吹得东倒西歪,豆大的雨滴打在竹叶上,哒哒直响。

天,变得很快。