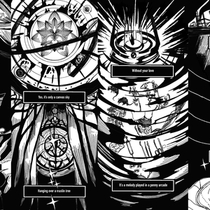

我很久没有看到人烟了,更何况是这么多人。当我和小花组成的临时小队抵达曾经是据点的湖边时。营地里只有那么一两个刚开始搭建的棚屋。然而,就在随后的五六天里,陌生的或熟悉的面孔陆续出现在营地,带着风尘仆仆,疲惫或兴奋的气息。有人热切地寻找幸存的亲友,有人跪倒在湖边痛哭。在一片欣欣向荣的混乱中,几乎所有人都尝试着着手建立一些新的东西……

我指的是我们的住处。我和珍珠只搭过帐篷,还没有自己盖过房子。小花的情况跟我也差不了多少。火花似乎比我们懂得略微多些。至于麦子……即使它能帮上忙,但我认为还是不要过多地指望比拳头还小的那么一只毛绒雀球好。

把冻得结实的雪块垒成合适的形态,浇上水,等待它在寒风中结冻成足以住人的程度。这种工作说不上难,也说不上容易。在火花的监督指点下我们能轻松辨认出合适的建材,但实际施工过程中需要考虑的细节还有更多。小花一开始自信满满地在雪地上画出了好几栋大冰屋互相联通的壮观设计图。但一整个白天即将过去,我们仅仅垒起了一堵墙——而光是熟练怎么规整地切割雪块的表面,让它们可以稳固地垒成冰屋的弧形外壁就花了我们大半日的工夫。

我想,在重复而有点枯燥的施工中找点乐子是难免的,大概。

摸索与实作的间隙中又一次休息时间。我和小花蹲在雪地上写写画画,研究设计图的细节该怎么修改。火花停栖在一旁的枯树上,背对着我们。不好说它是在沉思着什么,还是盯上了雪地里的某只活物。我团了个小雪球往那边丢去——要说我手上的准头太好还是那圆润的鸟头太有吸引力?总之那雪球不偏不倚正中火花的后脑勺。不管它之前盯上的是什么,此时此刻目标都变成了我。

我被从天而降的矛隼扑进足有一米多深的积雪里,还没从雪坑里爬起,就看见两鸟一人带着一副看热闹的模样凑了过来。珍珠,怎么你也看我笑话——你没良心!我半真半假地尖叫,抓起两大把雪捏实,左右开弓扔了过去。

小花被雪球准确地击中,连带波及站在她的肩上,来不及飞走的麦子。而珍珠……我猜这只鹅和我已经搭档了太久,以至于知道怎么预判我的行动。它扑扇着翅膀躲开了,而那个加重了力道的雪球往前直飞。天知道它落在了什么地方。

——

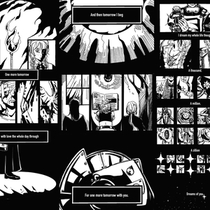

有人的地方总是会需要医生。而当离散的猎人陆续聚集到湖岸边的临时营地里,开普勒-70的工作加倍忙碌了起来。

她很高兴能见到人们聚集在一起,这让她想起据点城市还在时的记忆。那些像积木一样紧贴着彼此堆叠起来的砖房和铁皮屋子,隔音理所当然地不好,却让其中的所有人离得很近。她记起坐在小板凳上翻阅图画书的漫长午后,油墨的气味,混合着邻居锅里的炖菜香味。许久之后回想,在那个年纪,她还不认识“同胞”这个单词的时候,这种复杂、亲切的气味已经提前为她编织出一个具体的概念。

美中不足的是,这群刚经历了相当长一段时间野外求生的猎人,分开来看每个都像是能独当一面,不知为何凑在一起时却如同心智退化了一样。开普勒-70扶额叹气,在十分钟之前,她刚为几个异想天开在冰面上比赛跳踢踏舞的年轻人包扎了脑袋,其中有一个甚至昨天才只穿着裤衩往湖里跳过,被长着两个脑袋的鱼咬了屁股。

救死扶伤是医生的天职,她知道。但这些人未免太过疯狂。开普勒-70在提着医疗箱,沿着湖岸漫步回去的同时轻微地在脑海里抱怨。然而意外事件没打算放过她。在她抬起戴着手套的手,把散落的发丝拨到耳后去的短短两秒时间里,一颗从不知从哪个方向飞来的雪球正中她一侧的脸颊。

她盯着营地懵了两秒。那边看起来喧闹得一如既往。帐篷、草棚和搭建到一半的冰屋之间,有人在忙碌着堆垒雪块,有人在擦拭刀刃,有人在生火准备稍后的晚餐。一眼看去分不清谁会是可能的肇事者。被突如其来的雪球惊起的阿多尼斯在半空中绕了几圈,无奈地落回开普勒-70的头顶上。

开普勒-70环视脚边一圈,捡起一块颇有些分量的石头。她估计了一下雪球飞来的方向——该让专业的猎人外加专业的医生出手,给这些没眼色的小兔崽子一点教训了。

——

热木和米兰达的住处几乎是整个营地中进度最快的。这无疑多亏了某位经验丰富的中年人的指引。两栋邻接的圆顶冰屋已经初步砌成,只需浇上水等待一夜。之后就能睡在遮风挡雨的居所里度过夜晚。米兰达铲了几桶积雪,放在火边融化。当她提着水桶走回冰屋前时,热木正皱着眉,盯着冰屋外壁上的一处凹痕。

“怎么了?”

“问题不大……我们可以索性在这边开个洞,用一块冰补上,这样它就成为一个采光窗。”热木摸着下巴。重物飞来的力道颇大,几近把冰屋的外壁打穿。米兰达从坑洞里摸出一块鹅卵石,上下抛了抛。

“老叔啊,你们这边打雪仗要的是命吗?”米兰达鼓起脸颊。

热木想起猎人公会还在时的冬天。气候尚温暖,但冬季最冷的日子里总会有几场铺天盖地的大雪。街道和房顶白茫茫一片的时候,猎人们在日常的狩猎与值勤外会增加一项扫雪的任务,以确保物资运送的畅通。而对于那些还未长得足够高大,正等待获得行星名字的孩子,下雪的日子就像是节庆。他们欢呼雀跃,在街道边缘堆起雪人,朝玩伴丢着雪球打闹,或者爬上房顶再跳进松软的积雪堆里。

时过境迁,连雪的含义也发生了变化。风雪在独自跋涉的时日里成为真正的猎人,耐心地消磨所有流浪者的生命力。热木把目光投向临时营地,和野兽看起来没什么两样的许多人们卸下行装与疲惫,燃起火堆。然后雪晴了。一些理应还没那么快投身理想与战斗的年轻身影放下武器抓起雪球,欢笑着,敏捷地在尚未完成的建筑之间穿梭闪躲。

正应如此。不是吗?

热木轻轻推了推米兰达。他看见女孩脸上跃跃欲试的表情,在这个年纪的孩子永远是藏不住想法的。

“想玩就快去玩吧,活也干完了。那扔石子的淘气鬼,我待会去找他聊聊。”

米兰达发出一声短促的欢呼,在热木的注视下,一头冲进了白茫茫的雪地里。

——

火焰跳动着,埃兰迪尔把手掌拢在火堆旁以取得一些温暖。他连续走了几天,这个下午才抵达营地。胸腔的深处热切的跳动让他觉得陌生,像是某些刻在这具身体里的本能反应。埃兰迪尔思考了颇久才意识到他的心跳加速源自某种雀跃的心情。人群聚集在一起。即使他在脑海里对这些面孔全无印象,身体依然原原本本地表达了对与同胞相聚的渴望。

他太久没和人说过话,也不知道若搭话后该和这些陌生的面孔说些什么。于是他按一贯的习惯保持了莲化耗子一样的缄默。安静地卸下行李,捡拾柴枝,在避风处支起供他和寒鸦暂居的草棚。埃兰迪尔擦拭着斧刃,远望营地另一侧的幽暗湖面。地貌被改变了,他记得那个位置原本有某个庞大而让人安心的东西,可称为庇护所或者家园的东西。

一个蓝绿色的事物像小炮弹一样从天而降,啪叽一下扎进埃兰迪尔身后的雪堆。他转身去看,半个鸟屁股连带着长长的尾羽,以及两只鸟爪,在空气中踢蹬着。

埃兰迪尔觉得有点好笑,他握住鸟身子,把它从雪堆里拔出来,用指腹掸掉鸟头顶上沾着的冰晶。倒栽葱的鹦鹉大概是因为硬着陆的冲击力,丝毫不反抗,呆呆地抓着埃兰迪尔的手套任他动作。

“啊!小鸡掉在这边了!”

几个青少年片刻之间围了上来,脸颊红扑扑的,衣服上都沾了雪花。鹦鹉慌张地拍动翅膀,像是终于回了神,匆匆忙忙飞到了其中一个女孩手臂上。

“谢谢啦,谢谢角落里的大哥哥,谢谢你照顾小鸡。”一群人七嘴八舌地说着,埃兰迪尔甚至听到了好几种不同的语言。

他感受到了喉咙里的干涩,长久独自行走,他几乎忘记怎么发声:“你们……”

“在打雪仗啦,当然是。”绑高马尾辫的女孩明朗地笑着,用力拍了拍埃兰迪尔的肩膀。用略带口音的英语说着:“一起来吧,哎。”

不知是谁的手在埃兰迪尔身后轻推了一下,埃兰迪尔略有点僵硬的双腿站了起来。在头脑里,他不清楚为什么要这样做。但他的身体带着他离开了角落里的火堆,朝着眼前明亮的雪地一步一步走去。

——

“在遥远的海洋,水是那么蓝,像最美丽的矢车菊的花瓣,同时又是那么清,像最明亮的玻璃。然而它又是那么深,深得任何锚链都达不到底。要想从海底一直达到水面,必须有许多许多教堂尖塔,一个接一个地联起来才成。海底的人就住在这下面……”

时钟座ι没有见过矢车菊,也没有见过大海。她记得很小的时候养母的床边故事。当她和妹妹洗漱完毕,并排躺在小床上,养母柔和的嗓音就会在烛火摇曳的光芒之中缓缓流淌。那是一个博学多识的女人,知道许多久远的故事。远在天空被遮蔽之前,远在化生莲出现之前。远在那个满天星斗之下,鲜花盛开在大地上的时代。

抵达湖边营地的那天,她搭了个窝棚。湖水涌动着拍打岸边的声音让她想起养母的故事。大海是比湖更加宽广的水面,养母说过。她想象不出这样一望看不到尽头的水面如何还能更宽广。她想象不出很多东西,或者说她刻意地不去想。眼眶会有热热的感觉,她很害怕。

一颗雪球飞来,随后是另一颗,随后是很多很多颗……

时钟座ι抱住头蹲下,她听见有什么坍塌下来的声音。身后的窝棚塌了,她知道。那窝棚本来就建得不太牢靠。

她知道自己的运气一向不太好。在流浪的夜晚,她经常空着肚子入睡。即使她努力寻找一切可吃的一切东西。坚果,或者酸莓果。养母的嗓音在饥饿的梦境中回响在遥远的地方。

“……人类有一个灵魂;它永远活着,即使身体化为尘土,它还是活着的。它从晴朗的天空升上去,一直升到闪耀的星星上。”

抬头看不到星星,只有遮天蔽日的化生莲。晴朗的日子也许久没有了。她想问养母灵魂真的存在吗,如果存在,又将去往何方。但是养母已经不在了,杳无音讯。她想象那些亲近的人,照料她的人远在闪亮的星空之上,但她没见过星空,脑海里毫无一点印象。

只剩下自己一个了,时钟座ι咬紧牙关。除了坚定地活下去,她没有第二个选择。

她抓起雪捏实,冰凉的感觉从手指传来。助跑两步,用力往雪球飞来的方向扔去。那边传来了惊呼声。时钟座ι蹲了下来,又团了几个雪球,接连扔去。

眼眶热热的,有什么东西流了下来,沿着脸颊。

活下去,心底小小的声音说。没有什么是真正可怕的。

——

“真是的,要是手头能有姜和葱的话就完美了。”

炖锅里飘出了肉汤的香味,天市左垣六闭上眼睛,深吸一口气。这天早上,他在雪地上打到一只旅鼠。剥皮处理干净内脏后,能成为一天之中极好的蛋白质和热量来源。他尽量保持了皮毛的完整。旅鼠的皮尽管小了点,但是毛的手感极好。虽然他还没想到能用它做什么,但总可以派上用场的。

积雪不化的冷天是要吃火锅的,因为一些古老的传统,或者类似的理由。他有点忘记当初是谁对他说的这种话,印象深刻的是,在此之后小队里分成了两派,因为吃火锅时该沾麻酱还是油碟而差点内讧起来。

“油碟明明是歪门邪道,你说是吧?”天市左垣六边小声嘟嚷,边拿起汤勺从锅里小心地舀起一口热汤——只放了盐,但肉块足够新鲜,本身也不需要过多的调味。他在伸手抓走停在锅子把手上探头探脑的团雀的同时,在内心给了自己一个大拇指。真不错,他想。他手头还有一些晒干的蘑菇,以及萝卜。在汤底中煮到入味就会是完美的一顿晚饭。

一发雪球砸中他的前额,他还没反应过来,另外两发雪球一颗打中他的左肩,另一颗堪堪从他的耳边擦过去。天市左垣六的大脑暂停运作了片刻,回过神来,他抹了两把脸。听见远远传来一声“抱歉——”。

每当冬季下雪的时候,总会有人打雪仗,在据点城市还在时是如此。天市左垣六记得当他还是个孩子的时候,他也经常参与到这种在路边随机出现的欢乐攻防战里。有时候雪球意外砸中路过的猎人,还会获得几句像是“小兔崽子”之类的笑骂。

“闻起来好棒,这是汤吗?”

打雪仗的是几个年轻的猎人,看面孔甚至大多都像孩子。锅里散发的香味大概吸引了他们,他们前后走了过来,有人的目光转了过去。

“这是火锅,虽然用手头的调料只能做到这种程度,但是还不错吧?”大概是他独来独往了太久,这种热闹气氛好久未见了。天市左垣六弯起嘴角:“哦对,欢迎过来一起吃,但是食材要自带。”

“火锅?”

“你可以理解成一种聚餐的方式。像是先准备一锅汤底,然后把各种好吃的在里面煮熟……“一个戴着防风镜和眼镜,顶着麻雀的东亚女孩努力思考,比比划划地向同伴解说:“和大家一起分享,沾上油碟吃掉……”

就连这种争论也一如既往吗?天市左垣六把目光投向远方的天空。

“火锅是种很神奇的东西,就算是陌生人围坐在一起,也能带来家的温暖感觉。”

同样忘记是谁跟他说过了,只有这句话特别清晰。

他低头,默默从地面捞起一捧雪,露出爽朗的笑容——天市左垣六,是时候再次为火锅的正义而战了!

——

“这真是太疯狂了!”那天晚上临睡前小花说:“一开始只有我们几个在打闹,然后越来越多人加入进来了。我们认识了好多新朋友,大家围在一起吃了火锅,而且玩得好开心……简直就像过节一样。”

“我们仍然可以快乐。不是吗?”我钻进睡袋,帐篷里的油灯在我们之间铺开一片暖黄的光晕:“这是我们还拥有的世界。”

“确实如此。”她推了推眼镜,笑了出来:“准确来说,这是我们一直拥有的世界。”

—(完)—

在我很小的时候,爸爸就曾经教过我游泳。当时我们经常连续好几个月住在据点外头,观察、寻找并记录化生莲的出没情况。爸爸在水势平缓的河流旁搭起营地,点起篝火,我们只带必要的物资。钓鱼、采集、设下陷阱捕捉小动物,以此生活。

现在想起来,那段日子就像度假。在学会最简单的划水闭气之后,天气温暖的时候,我几乎整个白天泡在河里,顺水漂流,或者学着棕熊的方式徒手抓鱼。水流像个脾气有点捉摸不定的朋友,当你不熟悉它,它能让你吃上不少苦头,然而,在你完全和它亲近起来之后,它会成为最忠实的伙伴,牵引着你的身躯带你前往你想去的任何地方。

爸爸要求我练习在水面之下睁开眼睛。保留视力能让人更好地应对各种危险,尤其是在陌生的水域里,没有任何人知道下一秒会发生什么。

它实际上只需要一点勇气而已。

——

我向神父再三保证不会有问题。我会游泳,可以自信地说是擅长。甚至还练习过一段时间的徒手深潜。若有任何危险,我游的速度够快,足以迅速逃离或浮上水面。更何况陨石砸出来的湖里能有什么?湖并没有与其他水域联通。那些爱钓鱼的猎人在湖边一坐就是一天,鱼篓里每次什么都没有。

米娅拜托我下水看看。天空永远是阴天,尽管先前已经有几人潜下过据点湖,但是自然光线无法穿透到水底。我试着往下游一段深度后,双眼已经难以视物——它们在水底下原本就没那么好使。若能有什么照个亮会好上许多。我记得神父有盏防水的油灯,不知道它能不能撑得住直接在水中使用。要是可以,它将会帮上我们不少忙。

“那下面很黑。我摸到了水底的废墟,那些石墙和砖块,但什么也看不见。”曾经潜水的猎人说,带着些许恍惚的神情:“我有点忘记具体是怎么回事了,头顶有声音……大概在说什么吧。我想不起来了。”

神父送我到湖边的营地,在路上把灯给了我。微弱的火苗在玻璃灯罩里明明暗暗。

我觉得我似乎听到了些什么,什么也没有。

——

黑夜在身后消融、褪去,橘红色的世界包裹上来。警报声,脚步声,无法分辨从哪传来的喧闹声响。我感觉有人朝我喊话,远的,近的。时间在线性的轨道上收缩并分裂扭转,编织成细密的网,铺天盖地。

撒出的渔网总有个起点,一双手,一个人,在空间中确实存在的某个位置。在哪里?我是网中挣扎的鱼。视野里是火焰,介于橘红色与玫瑰色之间。我听见据点里洒水系统发出的哧哧细小声响——不对,一切不对。我在水底,水底如何会有火焰?我划动手脚,寻找水流,熟悉的安全的承托身体的水流……

我没有触碰到任何东西。水流消失了,身体消失了,真实的世界消融了。

我直直向着一片虚空掉落。

——

有一大片建筑起火了,大概是煤气管道的问题,没有人在意。尖利的警报声持续响着。最高警戒级别,是大量化生莲来袭?还是别的东西?一位猎人匆匆忙忙地在巷道中穿过去,大声呼喊着一个名字。四周的混乱里,有好几处地方传来惊恐的哭泣声。

我抱着珍珠,天空投下的强光直射我的脸,刺得我眼睛生疼。我想问爸爸那是什么,但我知道爸爸不会有空闲回答。据说有什么东西马上要掉下来了,他们慌乱地说,据点要毁了,我们的家园完蛋了。

“茉莉,去最近的紧急出口和恩克医生汇合。我待会就到。”

“你要去哪里?”我能听见心脏跳动的声音,它在胸腔之内剧烈撞击,直到呼吸带上紧拧着似的疼痛感觉:“爸爸?”

背脊中心被用力推了一下,我陷入推挤着争先恐后往出口涌去的人群。爸爸站在原地,在人群之外。让人目眩的强光落在他身上,让他看起来如同与身后的建筑一样燃烧着。他如往常一样利落地转身,迈开脚步大步朝小巷的另一端跑去。身影消融在房屋门窗吐出的烟雾弥漫里。

那会是怎么样的一种感觉?

我不知道。我想尖叫,想冲出人群过去抓住爸爸的手。带上我,无论是去做什么,我能战斗,能帮上忙,别丢下我。

抗议和恳求都哽在了喉咙深处。目送爸爸转身远去的那时候,我无法发出半点声音。

——

从水面下往上看去,天是灰色的。天一直是灰色的。除了据点陷落的那天之外,天一直是灰色的。

湖水比空气温暖,甚至可以说是舒适的。像水温正好的浴缸。像远在生命开始之前的海洋。我不知道时间过了多久,四肢的游动逐渐不受我控制。柔和的麻木感从指尖、从脚掌酥酥地蔓延,朝着躯干与心脏的方向。

这是哪里?我要去哪里?

在水面上看似平静的湖,湖中暗流的走向完全无法以常理估计。它们像有自主意识一样朝我涌来,轻巧而精细地包裹我,形成向下的漩涡,带我前往更深更深的地方。水呛进我的气管,但我感受不到肺部的刺痛。我在下沉,或许已经到了天光照不到的深处。视野在轻柔而舒适的感觉中逐渐暗下去。脑海里的想法绵长地凝滞,像身在醒不过来的,无限循环的一场梦境里。

我记得我看到一点微光,就在身边,紧贴在我身上。

——

在伤患的急救以及死难者名单的整理等等一系列的工作暂时告一段落之后,爸爸依然没有回来汇合。恩克医生昏迷了将近一周的时间,自从他在湖水尚未完全淹没的废墟中被找到后。他不再认得我们,每日的大部分时间都处在漫长的恍惚中。布罗森姐姐拍拍我的肩膀,告诉我没关系。恩克医生会好起来,其他幸存者也会好起来。我们有办法重建一切,只要我们联合在一起,猎人公会依然是所有人永远的家。

可是我看到她在夜晚泣不成声。在湖边临时搭起的救援帐篷里,我们共享一条毯子,在夜色降临之后依偎在一起取暖。她的眼睑浮肿,自从据点陷落的那天,我几乎从未见她休息过一整夜。当我握住她的手腕时,可以摸到关节处凸出的骨头。

“茉莉,大家都走了。”她不受控制地抽泣着,让我想起失去母亲的幼鹿:“他们说猎人运动已经结束了,只能各自想办法活下去了。“

我用尽全力环抱住她。我已经比布罗森姐姐长得要高,她在我的怀抱里显得很小很小。那双原本颜色接近落叶的温暖金棕色眼睛布满血丝。她闭上双眼,把前额靠在我的肩膀上。

“茉莉,茉莉。你也走吧。”她用几乎像是喃喃自语的音量说着:“去告诉大家希望还在,去把大家带回来。”

——

我有时候会梦见爸爸的背影。在河流边,在山丘上。他永远走在我前面一两步,背着他的弓箭以及我们的行李。长久共同生活的默契让我们经常无需交流也能理解彼此的心意。当他停下脚步聆听并警戒四周,我知道无论接下来发生什么,我都会是安全的,永远如此。

雪片飘落,头顶的世界是寂静的灰,脚下的世界是寂静的纯白。脚印是唯一的道路,我抱着珍珠,一望无际的天地之间只剩下一人和一只家禽。那些比我们先出发的同胞们,像蒲公英的种子,早已随风散落在广大的大地上。我期盼能遇见他们。我不知道该去哪里寻找他们。

爸爸说过,只需要一点勇气而已。他的背影同样出现在那天从天空倾泻下来的光辉之中,我们的最后一次相见。我想尖叫,想冲出人群过去抓住爸爸的手。那个梦里我永远发不出声音,爸爸永远转身消失在视野所及的空间里。我在四周一片漆黑的深夜醒来,珍珠蜷缩在我身边,睡眼惺忪,把嘴喙藏在翅膀底下。

无论发生什么我们一直在一起不是吗?别丢下我。我用指尖轻轻触碰嘴唇,只能发出微小的气音。我能帮上忙,别丢下我。

——

我感觉到冷,几乎让人全身麻木的寒冷。身体的知觉回来了。我剧烈地咳嗽,试图呼吸,咳出灌进气管的湖水。火焰、雪片与脑海里的声响在脑袋露出水面的那一个瞬间消失了。很近很近的地方有心跳声,很近很近。

“茉莉,茉莉!”

像是被什么抽干了力气,身体很沉重,以至于几乎睁不开眼睛。我的指尖摸到了神父被水浸透,还在往下滴水的卷发。他湿透了,我们都湿透了。我搞砸了,对不起。我想开口这样说。但声音不听使唤。眼泪止不住地大颗大颗掉下来。我趴在神父的肩膀上放声大哭。

我猜我在不自觉地发抖,因为他把我搂得更紧了些。紧到我隔着好几层吸了水的冰冷衣料感受到体温的热度。我们还在随水流往岸边漂。天空是灰色的,一如既往的灰色,每一天所见的灰色。

我闭上眼睛,悄悄把脸颊靠到神父的颈窝边。

——

我又梦见了爸爸,在漫长得像是永远不会结束的夏季里,在水势平缓的河流旁。他在夜里扎了一艘木筏。告诉我他要到对岸去。据说还有未完全被化生莲遮蔽的天空,那里生长着罕见的花朵。

篝火把我们的面孔映成柔和的橘红色。我盯着他的手指,看他熟练地打出漂亮的绳结,把并排的圆木捆扎在一起。我们没有说话,这是一种长久共同生活下的默契。爸爸带着微笑看向我,而我知道这个笑容的含义。

我们合力把木筏推到齐膝深的水里。爸爸站上筏子,用竹竿轻轻一点,木筏安静地、轻巧地在水波之上滑行,朝着另一端河岸迅速航去。

我目送他的背影,直到视野之中对岸遥远的天空出现满天繁星,倒映在粼粼波光里。

—(完)—

我在裘身边坐了一会。这个角落很暗,是教堂大厅里被移到墙边的一张长板凳,离楼上的房间的炉火有一段距离。我只能以轮廓的形式看清他的侧影,他弓着背,用手肘撑在膝盖上,坐姿像舔舐伤口的兽类。

“厨房里还有麦茶,如果你想要,我可以去倒一点来。”我说。

我没有钟表,但是时间应该已经过了午夜。虽然这几天日夜的差距也渐渐消失了。无论白天还是夜晚,几乎没有半点天光能照到地面上。

裘坐着的那一侧弥漫安静的恐惧,我想起被弓箭射穿的鹿,它们在没有体力挣扎时会拥有相同的味道。爸爸说过出色的猎人会尽量避免让猎物散发这种气息。一击毙命是高尚的技术,能让生命免于更浓烈的痛苦。

爸爸从未告诉我人类会有这种气味,但我想,这不难懂。

——

裘拜访我们的飞艇,以一副好几天没有好好合眼过的神情。他比从镜子里看起来似乎更加瘦弱也更加疲惫。柯利尔悄悄用眼神暗示我别多嘴。我意识到发生了什么。裘身上萦绕沉重的情绪,悔恨,哀伤,困惑,以复杂的方式交织在一起。

“我杀了一个人”他用几乎是喃喃自语的飘忽声音说:“我不知道……”

我知道香蕉,更准确来说,认识她的鸟。在我们来到这个世界的首两天我就捡到了它。在极罕见花开的日子里,一只似乎没有人饲养的蜂鸟哪怕在据点里也几近艰难求存。柯利尔教我用糖水喂食它,一份的蔗糖,加上四份的水。而我仍然记得当我询问它的来历时他露出的那种难以解释的神情。一切看起来像个裂谷一般的,望不到尽头的秘密。

裘的管家,天兔α大叔为我们解答了困惑。我喜欢他,他是罕见的那种不会在未成年人面前避讳什么的大人——尽管这经常引来一些抗议。他告诉我们关于香蕉的审判,以及裘的那一枪。甚至有点像个闹剧的的始末。说真的,我很难置信裘会杀人。他看起来甚至连一只松鼠或者野鸡都不知道该如何弄死。

但事情就是这样发生了,我知道。有很多坏事来自阴差阳错,并不能追溯到一个确切的原因。

裘在飞艇上留下了他的手枪。经过裘的强烈要求,神父答应暂时代他保管。在桌面放下手枪时他的指尖没有血色,一种完全的苍白。

“他吓坏了。”那天晚上我们大家钻进被窝入睡前,蛇尾一在熄了灯的房间里嘀咕着:“可怜的男孩,他最需要的就是有人抱抱他。”

“但是他看起来已经像个大人了。”

“他当然是个大人,但谁知道呢?有些人并不如他看上去那样。”

——

“茉莉,你觉得正义是什么?”裘问。

我不擅长安慰人,不像神父,说不出那么多漂亮的词语和句子。我知道我或许一辈子也成为不了像他那种人。但是裘闻起来像是字母全部大写的痛苦。谁都好,得有人做点什么。

我们那时候已经迁移到了据点之外。和在湖边时一样,这里也有座类似的小教堂,被用作储存物资,如今成为我们的大本营。它被保存得更好,彩窗是完整的。裘和天兔α也搬了过来,和我们一行人住到了一起。裘被分派到我的那一组,负责收拾空间,为即将要搬进来的人和物资腾出位置。当我们把大厅里的长凳挪到墙边时,他笨手笨脚,看起来像这辈子第一次做这些事情。

很难猜测裘经历过什么。我看见他双眼深处的灰暗——大家或多或少有点,但裘的灰色特别深。我猜这是当我和小花以及天仓三观看彩窗,七嘴八舌试图猜测它在阳光下的样子时,裘会一言不发地盯着我们的原因。他眼中看到的色彩似乎被什么阻隔了。

他提到正义,语气像是落下崖边的人,在双脚悬空之际抓住了一根枯草。我想这是现在的他拥有且仅有的,唯一一件重要的事情。

——

没有人有权力用自己的理想束缚他人。爸爸这样告诉过我。那时候,我们曾经的据点还在。楼房之间狭窄的巷道里偶尔能看见鸽子从上空穿过的身影。爸爸还是猎人,但所做的似乎不仅仅是猎人的工作。他深受大家信任,经常会被邀请调解矛盾、见证誓言,诸如此类的事情。

爸爸有时候会带上我。他会和叔叔或者阿姨进行漫长的谈话。当事情落幕,他的工作结束时。我拉着他的袖子走在小巷里,数着头顶飞过的鸟雀。爸爸哼着轻快的小曲,有时候也会随心所欲地给我讲一些事情,我不一定明白的事情。

“每个人都有希望世界能变成的样子。”爸爸说:“但是期盼未来,并亲手改变世界,以至于让他人愿意主动追随你,和审判不符合理想的人,要求他人跟随你的道路,是两件完全不一样的事情。”

“即使结果是一样的?”

“不会一样的。”爸爸笑了,并顺手搓了搓我的脑袋:“我聪明的小火苗,你会弄懂两者之间是如何天差地别。”

——

“我不知道怎么办。”裘的声音听起来似乎比平常更虚弱一些,我分辨出茫然的语调,他迷失了方向:“在之前,我一度觉得自己在做正确的事。但我的正确真的是正确吗?说不定我和我试图逃离的一切本质上是一样的。“

我也曾经迷过路不止一次,毫无疑问,我保证这不好受。

远在我们还没穿过湖面的时候,天兔α大叔就稍微通过录音机给我们讲过一点他们的过去。像迷宫一样幽暗的宅邸和庭院,和道貌岸然的恶人们。我试图想象大叔所描述的“道貌岸然的恶人”。在我脑海里,他们光鲜亮丽,挂着和善的微笑,但散发远远就能闻到的腐朽气味。

“我觉得我或许是疯了,跟你说这种奇怪的事情,抱歉。”裘说。

裘是恶人吗?我不是十分确定。但可以肯定的是我没有闻到腐朽的气味。越过恐惧与悲伤的复杂沉重味道。裘身上的气味像烘烤过的松子仁,给人难以言喻的单纯感觉。

夜色在我们身旁流动,包裹住他,也包裹住我。淹没一切问题可能有的答案。这是一个似乎没有尽头的长夜,漫漫长夜。

——

我在床铺附近给香蕉的蜂鸟放了个栖木架。在昏暗照明的室内,它基本上看不见。但这不妨碍迅速恢复活力的它探索新环境。它很快就学会了在被褥上爬行、啃枕头边缘,以及钻进我或者小花的衣物里。

我怀疑刚捡到它时它看起来那副萎靡不振的样子只是饿坏了。当我问克林特知不知道这只鸟叫什么名字的时候,他双手一摊,说:“香蕉皮。”

香蕉皮,取得过于随便。对于一只鸟来说似乎不像个好名字。我喜欢它像金属一样变幻的光泽,尽管不利于它作为侦察兵的定位,但是很抢眼,不失为一种个人特色。它很快与珍珠混熟,准确来说,把珍珠当成了便于四处移动的座驾。我猜这表示珍珠对它的一种认可——珍珠不愿意让它所认为的笨蛋碰它,这个笨蛋在有时候甚至包括我。

“一个顽皮的小东西。”天兔α大叔说:“是瘦小了点,但很是活泼健康。”

什么样的人会养一只这样的鸟?在猎人据点,鸟和人总是有几分相似。我挠挠蜂鸟的脑袋。它把身躯缩在我的围巾里,这几天它恰好爱上了这个地方。这只鸟温驯又不失机警,亲人却也很有主见。我把我的猜想告诉克林特。他说,但愿如此。

但愿如此,或许未来会如此,但是已经不可能如此。

——

我靠过去,把掌心覆盖在裘的手背上。他的手掌比我大上不少,是成年男性的手。他穿得不少,但是指尖几近冰凉。

裘的头深深地垂着,我看不到他的脸,但他的肩膀开始以微小的幅度颤抖。

“我不知道。”我说,这是真心话。猎人据点里几乎所有人都知道正义,但是很难在其中找出两个想法完完全全相同的人。有时候这很糟,例如在酒馆里引发斗殴事件的时候。但有时候很好。

裘让我想起爸爸,想起布罗森姐姐和恩克医生。我猜若是彗星小队还在,他们会乐于做裘的同伴和朋友。不同的理念是我们身为繁星的原因,爸爸说过。没有两个完全相同的人,但我们为同样的目标而奋斗。

“以及,我觉得裘不会是糟糕的人。”

一个人或许可以假装得很好,也可以假装得很坏。然而气味是不会骗人的。哪怕在违心之下做出了可怕的事情。在恐惧与哀伤散去后,在眼泪冰凉的气息散去后,气味的基调始终如一。时间拥有强大的力量。没有人将这句话刻在哪里的石碑上,但我想谁都不会反驳它。

“我该怎么办?”裘问。他抬起头来,而我看到他眼眶的一圈淡红色。

“谁知道呢?”我拍了拍裘的手背:“但是总归有一天我们能想到的。”

——

这是一个似乎没有尽头的长夜,漫漫长夜。但是大厅之上的走廊里似乎有光亮在移动。我知道那是巡夜的神父,他总会在夜里起来看看我们。这是一个安稳的夜,没有危险,没有伤痛。夜晚是通往未来的铺路石砖,标志着我们即将顺利迎接一个明天。

“陪我去厨房吃点东西吧。”我压低了声线,拉着裘轻手轻脚站起身来:“我还有点小事需要请你帮忙。”

香蕉的蜂鸟依然蜷缩在我的围巾底下,小脚爪抓着我的领口。大概是我的动作惊醒了它。它沿着我的衣服挪到了我的肩上,继续它的一夜好眠。

我需要一个新名字给新的小伙伴,尽管我还没想到,但裘会帮我想的。也许就在明天里,也许就在许多个新的一天里。

—(完)—