虽然还没到这个时间点,既然写出来就发了吧,憋着难受

写的时候复制体性格还没补完,有些就没写进去

厕所读物

*有点双树向

*造人的事情正剧里尚未确定,如果ry失败就造个一人乐(

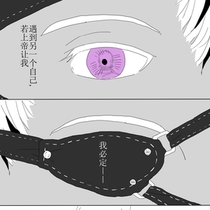

*醉束:复制体罪树造出来的自己的性转

一如既往的,黑暗之中只有一片寂静。

最开始的时候,复制体罪树怀疑过自己到底能不能做梦;按理说,复制体也是个独立的个体,既然是人就不可避免的会做梦,无论是睡梦中、发呆时还是昏迷后,不管是记得还是不记得。

“……”

身体上的疼痛斩破静谧的黑暗,一道光芒伴随着一股温暖的气息刺了进来。

复制体罪树睁开双眼,首先印入眼帘的是一尘不染的夜空;随着眼珠向右下方转动,树木高耸的密林顶端,盘坐在旁、有着与自己相同长相的男人,熊熊燃烧的篝火,散落一地的杂货等情报依次送入他短时间内僵住的大脑。

——这些东西,包括自己都在一块巨石上,空间大到无论怎样摆放都绰绰有余。

那个男人——罪树几乎是在复制体罪树苏醒的瞬间就察觉到了那头的反应,他给出一个头抬眼不抬的回应,接着低头继续将手上的治愈雾气紧紧贴着复制体的伤口;那团白雾靠在受伤的部位,每过一会儿伤口的状况就会好上几分。实际上,这个动作持续了近一小时,虽然不消耗体力却很费精力,所以在复制体醒来之前,罪树不得不靠端详他的脸和伤口来驱赶疲惫。

“你为何救我。”

“不要用陈述句,像个机器。不过——”罪树抬头,用下巴示意身旁那座高度不输天空的崖壁,“我觉得你的脑子已经摔坏了吧——反正,我发现你躺在这里之后,没有修它。”

理性上分析之后,复制体罪树认真留意起来,试图在自己的意识不是那么清醒的时刻前后,捕捉住大脑活动的任何一丝波动;他试图发现,漆黑的深处是否还存在任何一丁点火星。

遗憾的是,不管是借助仪器,还是醉束的细心帮助,自己真的没有做过一次梦,一次都没有。

复制体罪树清楚仪器不会骗人,醉束更不会骗人,尤其是自己;在对于自己“不是不做梦而是忘记做过的梦”抱有期待的同时,复制体罪树除了好奇自己的大脑构造,他更多的感受到无趣,和一点儿悲伤。

“你觉得大脑哪部分损坏才会让活人像个机器?——问句。”

经本体提示复制体罪树才反应过来,自己被那东西打下了山崖,摔在这块石头上,之后——除了自己不是头先着地的,昏迷前的事情复制体罪树想不起一点,直到醒来。

“还有心思开玩笑哦?”白雾越聚越浓,几乎变成了白烟,复制体罪树感到伤口处越来越热,几乎热到人类无法忍受的地步,而他除了流汗,只是挑了一下眉,“暂时忍耐一下吧,像个机器那样。”罪树呼出长长的一口气,所有的白烟都钻入了那条可怕的伤口,皮肤表面迅速愈合起来。他单手压住复制体的肩膀,压下了对方坐起来的企图,另一只手拿了卷绷带给他包扎起别的小伤口,“你身上很多地方的骨头都受伤了,我的治愈术只学了皮毛,治标不治本,你如果不希望之后行动不便的话最好别动。”

“你为何要救我?”

复制体罪树用疑问语气重复了一遍之前的陈述句,本体后来说了什么他几乎没听进去,身体的伤势他不在乎,他只想知道,昏迷期间有没有做过一次梦。

发现复制体显然是没听进自己说了什么,罪树翻了个白眼,决定用一句话勾起复制体的兴趣,再让他认真的听自己说话。

“因为我发现你的时候你说了梦话,眼皮跳的很厉害。”

果不其然,那对茫然的眼中在一瞬间涌出了光亮。

复制体罪树激动地几乎弹坐起来,伤口没有裂开却透出了殷红;罪树气的差点甩复制体一个耳光,他用力把对方按到地上躺好,复制体几次都挣扎着想要坐起来,而伤病在身终究敌不过健全的壮年男子,直到复制体看起来老实了点,罪树才有机会边喘气边道,“梦话又不代表你做过梦,眼皮跳动也可能只是无意识反应,你何必这么激动?我这么说只是……”

“你不会安慰我的,”复制体罪树看着本体怔怔的说道,“更不必安慰我。”

虽然被打断,罪树没有生气,他有些不忍心面对复制体的表情,于是移开视线望向遥远处的灯火,“既然清楚,就别抱着希望了。我收回刚才的说法,你只是像一个将死之人那样无意识对外界伸出援助之手罢了。”

眼中的光亮一点点熄灭,复制体罪树不再绷紧身体挣扎,完全放松了身体躺在冰冷的巨石上;虽然不确定对方是否真的相信了自己的说法,看着复制体像是溺水者放弃生机的反应,却让罪树松了一口气。

可能,复制体罪树也是做过一次梦的,那就是在刚被复制进恶魔队的那天晚上。被复制的时候的感觉还残留在脑中,身体里属于凡人的灰尘被一一清理干净,或许被复制过来之后就直接昏过去了,醒来之后依稀记得的唯一一件事就是:有个人曾经告诉自己,做梦对于一个人来说是最幸福的事情。

对于梦境的内容,复制体罪树不想知道更多,他想要做梦的原因是他一直觉得,这就是一个梦,一个美梦。

见复制体躺着没有更多的活动,罪树确信他再一次陷入回忆;为了确认对方是否发烧他伸手探到了复制体的额头,冰的很;转眼一看,这家伙竟不知不觉的睡着了,罪树忽然觉得复制体的体质在日常生活中真的非常需要照顾,幸好对方造了醉束;而到了恐怖片中,自己则像个熊妈照顾熊孩子一般,照顾一个立场上敌对的伙伴。轻叹一声为对方盖上毛毡,罪树在旁边也躺了下来,扯过另一张毛毡将自己紧紧裹住,看着篝火的方向打起了盹。

大约过了十几分钟,罪树快睡着的时候,身后一阵窸窸窣窣。他感觉到复制体翻了个身,面朝自己的背部;一只冰凉的手伸了过来,搁在脖子上,温柔的抚着自己的头发,摸了两下后停住不动了。罪树气的快笑了,一边腹诽复制体把恶魔队的脸都丢光了,一边将他的手从自己头上拿下来,塞进对方毛毡,随后罪树自己也靠了过去,握着对方的手一直没有放开。

或许复制体罪树笑了,在那个不可能被记住的美梦里。