牧羊犬

——还很早呢,再多睡一会儿吧。

他用双臂环抱着那具躯体,下巴压住对方的肩膀,用脸颊磨蹭着对方的耳朵。

对方光裸的脊背贴着自己的胸膛,皮肤的温度和触感传递过来,和心跳融合在一起,驱散了周围若有若无的阴翳气息。

那个人似乎因为这个动作而稍微清醒,调整了一下姿势,好让自己更舒服一点,接着很满足地发出深深的吁气声,又进入了沉沉的睡眠。

然后他睁开了眼睛。

眼前是在黑暗中发着红光的电子闹钟,外面浓重的夜色似乎褪去了一点,有微弱的光线从窗帘的缝隙里透出来。

这是第几次做这样的梦了呢?无论梦境中的景象多么真实,醒来之后手中依然什么也握不到,自己仍然独自一人躺在窄小的、脏兮兮的临时公寓里,周围堆叠着的只有泛黄的枕头和床单,以及棕色的厚毯子而已。

赫西亚用手肘撑着身体站起来,摇摇头,驱散自己无谓的情绪。城市醒来得向来比岛要早,周围不久就会变得繁忙,而他也必须马上适应这种环境。

从南部的轻工业城市巴托利亚开始,一路跟踪“目标”的行动,似乎马上就要走入尾声,之前的情报没有错,他们果然聚集到了首都附近,现在是决定性的时刻,“目标”随时会与“猎物”接触,而“牧羊犬”必须依据情况选择继续深入,或者放弃这个计划,让一段时间以来的辛苦付之东流。

他走到窗边,借着微弱的光线观察外面的情况,光滑的柏油路面、石子砌成的路肩、弯曲的黑色铁铸路灯,高大的、落光了树叶的七叶树和悬铃木依然寂静无声,和岛上没有什么不同。

不过仔细观察,就可以看到周围的建筑中,已经有人开始准备迎接一天的忙碌了。路边旧书摊的主人正在把遮阳棚支起来,纪念品商店外面的霓虹灯熄灭了,改为用店内开启的柔和灯光照明,咖啡馆里传来桌椅移动,以及磨咖啡豆的声音。

不久,银行、邮局、药店、小型超市、服装店和餐馆,逐渐开始有人进出。轻柔的晨雾随着太阳升起而消失,好像什么催人入眠的气体,从城市这座巨大的蚁冢上散去,于是街道上又充满了喧嚣声。行人、车辆和河流上的游船再次在连接着城市各个角落的一张大网上川流不息。

他盯着街角那栋四层的旧建筑,“目标”已经在附近活动了好几天,他们大概想不到,在追逐“猎物”的过程中,还有人跟在他们后面观察着吧。

——坐在在一间名叫“Luna nuova”的咖啡厅遮阳伞下的餐桌旁,正在用手机打电话的西装男子,面前摆着喝了一半的咖啡,配火腿蛋的羊角面包,以及一张摊在桌上的晨报。

——两位背着背包,带着墨镜,看上去像情侣一样的男女游客,他们举着手里的全息电子地图,一边聊天一边在设定什么。

——街角拉大提琴的卖艺者,面前的盒子里有几枚硬币。

——坐在街心环岛中间停止喷水的喷泉前面,漫不经心环顾四周,不时向走来走去的鸽子抛洒玉米粒的老人,身边放着一根手杖。

他们全部都时不时地,抬起头来朝那栋灰白色的,四角装饰着古朴的装饰花纹的建筑投去目光。

三楼左边第二个房间面向街道的窗口拉着厚厚的窗帘,几天以来,这里的主人都是午后出门,凌晨回来,利用上午的时间做短暂休息。今天那里也依然悄无声息。

大提琴曲结束了,卖艺的人好像想起什么一样,低头看着,他缓慢地弯下腰,调节着支架与地面之间的距离,接着拨动琴弦,似乎在校准音调。

突然,穿西装的男人站起来,从报纸下面抽走了什么,向街道的尽头走去。

游客情侣也开始朝某个方向移动。

老人以迟缓的动作站起身来,从街道的另一个方向慢慢离开。

——要找的人对他们来说一定非常重要,不然不会派出包括三个能力者的阵容,剩下的大概是“牧羊人”或“牧羊犬”,“牧羊犬”的可能性更高。

希望他们不会直接在街上动手,赫西亚匆匆从楼上奔下,向那栋建筑冲去。

果然,黑西装的男人从正面的出口上了楼,情侣守在建筑后面的出口前面,而老人出现在两栋楼之间的窄巷尽头。

他们静静地等待了一会儿,大概是等西装男人检查房间里的情况。

接着,在下一时刻,四个人意识到他们找错了方向。

一个带兜帽的身影从阳台出现,他以敏捷的动作踩住水泥墙壁,向上跳起,蹬着排水管握住了消防梯的扶手,接着翻身上去,迅速向楼顶爬去。

等黑衣男人和伪装的情侣从清洁通道爬上屋顶,他已经置身于几米外稍低一些的楼顶平台,向前奔跑起来。

黑西装的男人用刚才一直握着的东西朝他射击,那是把装了消音器的枪,子弹从枪口射出,划过空气发出簌簌的声音,戴兜帽的身影伏下身体,接着猛地向一侧转弯,从面前的金属栏杆下面钻了过去。

街上的行人没有注意到,头顶上的遮阳棚、空气泵、热力管道和屋顶花园之间正在上演着追逐战。带兜帽的身影奔跑着、跳跃着,楼顶复杂的情势和到处堆放的杂物对他来说似乎根本算不上阻碍,但“追猎者”好像胸有成竹,他们无声无息地逼近“猎物”,不时用子弹逼迫他改换方向,试图从多个方向包围他,把他逼进无法凭借普通人的体力跨越的地方。

终于,戴兜帽的身影停在了一栋三层建筑楼顶露台的边缘。

面前是一个小型广场,由于是工作日,支起帐篷售卖纪念品和食品的市集只有零零星星的行人经过,已经没有地方可去了。

兜帽下面笼罩着阴影,看不见脸孔的“猎物”蹲下来用手撑着地,把手放在运动鞋上,接着又把手移开,似乎在犹豫着。

突然,一粒小石子打中他脚下的墙壁,向相反方向弹开。他把目光移向下面商店的遮阳棚,以及橱窗前面停着的一辆摩托上。

骑摩托的人把头盔摘下,向他招手做出“下来”的手势。

被追捕的人稍稍有点吃惊,接着瞪大眼睛,咧开嘴露出了笑容,当即做出了回应。

他翻身蹬着墙壁,转身跳上橱窗上的顶棚,身体向下一滑,稳稳地落在摩托后座。

摩托发出轰鸣声,穿过窄巷急速向前驶去。

行窃者

“我说过好几遍了,今天五点以后不接急诊!”

巴里医生现在非常烦躁,没有时间了,联系人十五分钟后要传信息过来。但护士一直在按呼叫铃,通话器里还不停传来嘈杂声和大声喊叫的声音。

“那个人不肯走,他带来的患者真的伤得很重……”

“随便什么都好,给他打一针止痛药,或者简单缝合一下伤口,我们付不起那么多钱……医疗保险的……”

通话被不清晰的说话声打断了,护士从话筒旁边离开,开始呵斥那个带着口音的男性。

“别开玩笑了,这里一张纸都不会给你,你知道出入这种地方的人都是因为什么受伤的!”

又是从该死的贫民区来的,巴里医生皱了皱眉头,他讨厌这些浑身都是麻烦的家伙,却不能随便拒绝他们,虽然现在生意变差了些,但这几年他从打架斗殴、酗酒闹事、堕胎和黑帮火并上已经赚了不少,他信奉不听、不问、不说的行为准则,这才是让这间小诊所在这里生存下去的正确方法。

——赶快处理一下,然后让他滚蛋,或许诊所是时候该换个地方……对,马上……最好就在本周之内。新的收入来源比现在的强多了。

医生在心里嘀咕着,等待走廊上拖着步子的脚步声以及吵闹声朝自己的房间接近。

急诊室的门开了,护士和一个身穿夹克的男人架着伤患走进来。这是个身形瘦弱的家伙,看起来被揍得够呛,额头上胡乱缠了团纱布,只露出一只被打肿了的眼睛,他低着头不断吐出搀血的唾液,手臂上和肋骨下面的伤口也在渗血。

巴里医生让患者坐在靠墙的简易手术台上,当他终于看清对方的面孔时,突然大惊失色。

“你出去一下。”

护士困惑但顺从地走了出去,巴里医生握着桌上的笔,关节咯咯作响。

他抬起头,盯着刚才穿夹克的男人。

那个人黑头发、黑眼睛、浅棕色皮肤,一如贫民区随处可见的普通一员。看到诊室的门关闭以后,他转身和巴里对视,身上懦弱无害,又有点小市民的气息像扔在地板上的、酒气冲天的外套一样脱落下来。

他带着笑意开口,以与刚才截然不同的清晰语调说道。

“请帮帮忙,有位朋友受伤了。”

巴里感到脊背发凉,那个人接着补充道。

“或许应该说,是您的朋友。”

“你……是谁?”

巴里忍不住问,但随即为自己的提问感到后悔。

“我不认识这家伙!这点伤死不了人,快滚!诊所已经关门了!”

他拉开抽屉,拿出一把常用药物,扔到逼近自己的男人胸前。

“阿玛蒂诺,您不认识他了吗?……您进这一行时间不长,记不住人脸也不奇怪。”

医生想站起来,但被按在了椅子上。

“他负责‘饲养’和检测、看管‘供体’,把配型发布到内部网络上,从想出售器官的人手里收取手术费和检查费用,送到这里,切掉身体的一部分之后,稍微给一点钱,或是什么都不给他们留下。而您负责手术,再提交给‘收货’的人。”

“你们的手伸得太长了……这不是从我开始的,有钱的傻瓜不想死,想要钱的疯子愿意拿性命赌博……我只是方便他们而已。”

巴里盯着男人衬衫领口的十字,放弃一般喃喃地说。男人停顿下来等他说完,接着不为所动地继续下去。

“等着移植的买家们把钱汇入分散的账户,再由某些人收集起来,但事情不像他们想的那么顺利,一部分‘货物’被移送到了某个组织手里,他们再也等不到了。”

“我什么也不知道!”

“后来,从器官黑市获取实验材料的方法效率太低,‘组织’开始诱拐和袭击‘第三种能力者’作为接受手术的‘供体’,试图把可以抑制能力者发动‘恩典’的因素移植进能力者的身体,而您只负责做最初的粗加工就能收取报酬了……”

——天啊,那该死的玩意可不要现在出现。

仿佛回应巴里的想法一般,办公桌上的全息通信器出现了“文件接收”的提示。

“啊,有通知,请您打开看看吧,不要在意我。”

巴里看着男人慢条斯理地把手伸向腰际。

——他要拿出枪来了。

现在还是照他的意思行动为好,毕竟不值得为这种事丢了性命,如果他告诉警察,不过是因为非法器官交易被关起来坐几年牢,但是卷进这帮怪物之间的撕咬,可就太危险了。私人诊所的医生擦去头上的冷汗,把手伸向通信器。

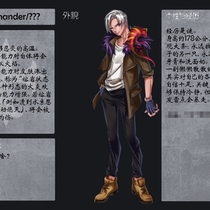

“恐怕是下一批接受手术的‘牧羊犬’的档案资料,而且只是单向的文字和图像,交付的地点每次都不一样……就算是您也没见过‘组织’的联系人吧。”

男人掏出来的不是手枪,而是个小小的黑色盒子。

“不如做个交易怎么样,我有办法保证您和您家人的安全,只要您协助我们,找到他们研究中心的所在地就行了。”

男人按下一个开关,播放器的影像投射到了墙上。

巴里的眼前一片模糊,那是他自己住宅内部的监控视频,上高中的儿子刚进家门,妻子正在准备晚餐,两个女儿正在客厅里打闹。

“比较快的方法……”

“您想起来了吗?”

“我接收的资料里除了‘牧羊犬’,还有几份‘羊’的档案……其中一个前不久在我这里接受过治疗,这是他们现在盯上的人,如果你像我想的一样是从‘岛’上来的,大概认识他……”

“这可真让人意外。”

“他们需要他的能力……之前因为一些事情,这个计划延迟了一段时间,但这几天他们就会有所行动,如果成功,‘组织’会直接带他到研究中心……”

——追吧,咬吧,放过我,去找别的目标吧。不管“百眼巨人”还是“弗罗恩”,归根结底都是一群怪物。

巴里满怀期待地盯着面前的男人。

“看来您也不是什么都不知道嘛。”

男人站起身,无视身后被铐在排水管上的倒霉鬼不断的挣扎,向巴里走来。

巴里看着他手里的金属物体,直到它喷吐出电火花,让自己失去意识以前,大脑中只剩下最后一个念头。

——这次是来真的了。

眼和手

——真是活见鬼,明明执行任务的有五个人,四个参与了追捕,三个是能力者,还是让目标溜掉了。

约瑟夫用力捶了下喇叭,大排长龙的车队纹丝不动,只像朝湖里投进一块石子一样,激起了一阵此起彼伏的鸣笛声。

——他的搭档不在……据说那小子现在如果没有搭档在身边,就不会擅自发动“恩典”,同时又少了个人需要对付,这应该是个很好的机会吧。

一切都是因为那个半路杀出来的“牧羊犬”,该死,为什么我们事先没有得到他的情报,上面的人明明说,一切都已经准备好了。

约瑟夫烦恼地揉着太阳穴。

那个红毛小子看起来并不怎么强,真的有如此巨大的能量,值得上面对他的事情煞费苦心吗?听说在那座“岛”上插入“楔子”其中一个原因也是为了他。真是让人无法理解。

不过,他们大概期望从他身上挖掘出什么有用的东西吧。约瑟夫想起在实验室看到的惊悚景象,不由得打了个冷战。他们给实验体注射各种药剂,用奇怪的金属仪器切开一具具躯体,摆弄人的大脑,某些实验失败的家伙因为痛苦和混乱而发狂,变得像疯子一样,另外一些则成为行尸走肉,像白痴一般听人摆布。

“组织”说这是通往自由的必要牺牲,这种鬼话只有列维坦的那帮蠢蛋才会相信,不过公然违抗上面的指示就更愚蠢了。毕竟隐姓埋名地过着和普通人差不多的生活,是需要付出代价的。

因为走神,约瑟夫没跟上前面的车,这引起了又一阵喇叭声。

要是有让车子漂浮在空中,再一路飞过去的能力就好了,他沮丧地想。

——不,不,得了吧,有力量的能力者很快会引起高层的注意,这次任务失败已经弄得大家焦头烂额,还不知道会受到什么样的处罚,我既不是佣兵也不是间谍,更不是战士,只是个普通的报社编辑,不过是能方便地辨认人类在各种场所留下的微小痕迹罢了。现在唯一的希望就是不要被他们弄去,打开我的脑袋把里面的东西搅拌一通。

“岛”上会有这样的事情吗?约瑟夫扭头看了看远处浮在海上的影子。

突然,有人过来敲了敲车窗玻璃。

约瑟夫看见一个衣衫褴褛的老年流浪汉站在外面,用海绵刷沾着泛起白沫的清洁剂飞快地刷了几下车窗,接着伸手打算向他讨小费。

“走开!”

约瑟夫烦躁地挥手驱赶,但流浪汉固执地用像树枝一样的手指叩着窗玻璃。他只好打开副驾驶座前面的储物箱,取出几个硬币,把车窗摇开一条缝丢了出去。

流浪汉弯腰在柏油马路上捡起硬币,接着蠕动嘴唇,合起双手对他表示感谢,约瑟夫看得出,那是些什么“愿主保佑您”,“希望您一切顺利”之类的话。

约瑟夫扭过头,好不容易才等到那个散发出酸臭味的老头走掉。这时,他发现副驾驶座位上落着什么东西。

那是个简易通信装置,只有一张名片大小,用来接通专线电话并发送广告信息、商品图片。

约瑟夫把它拿起来,黑色的屏幕上突然闪烁出一行字。

“目标在我这里。”

========================================================

*胡乱写个POV

*大片里那种直接空降敌方BOSS基地的情节都是骗人的【笑哭

*如果有BUG或不妥请戳...

下一篇接:http://elfartworld.com/works/89018/

基本

基地位於海外的反里洛尼亞政府超能力組織。相較於【宗教】,反對的更多是【里洛尼亞政府】。暗中接受著其他國家的資助,但本質上仍然是革命者組織,成員中有二代移民,羊犬半參。

“自由、權力與力量。”

同盟

目前和以下組織結盟,或多或少互相協助。

•百眼巨人

•蝮蛇

•他國政府(暗中)

目的

•將更多的能力者帶出里洛尼亞政府的控制。

•争取超能力者平等/高于普通人的权利。(依成员想法不同而有变化)

•建立屬於超能力者的國家社群。

其他

•雖然有“超能力者是比普通人更高的存在”這種聲音,但被領袖以“暫且先集中於使更多的同胞重獲自由”為由壓了下去。

NPC設定:

卡達沃克:Levian的領袖,牧羊犬,二十九歲的男性。有著近乎完美的辯駁之才,同時將不同的超能力者聚集在羽翼之下,使Levian變成無論是怎樣的異能者都能包容、並使其成為自己的力量的組織。是個領袖魅力很強的男性。

科列夫:Levian的“門面”,黑羊,二十七歲的男性。能力是謎。通常不方便卡達沃克出現的場合,或是需要能力者出面的情況,都是由他代行,類似於外交官一職。是為給人謙和有禮印象的男子。