八月初四的这天,临安城从早晨起就天阴欲雨。正午终于有几不可见的雨丝温温吞吞地下将起来,路上早已不见人影,就连街边店头都没甚人气。布庄“羽衣阁”依水而建,平日里客似云来,这会儿也门可罗雀,店门前茶摊上只有一个官差模样的人坐着吃茶躲雨,茶摊老板也不知跑去了哪里。只听得羽衣阁里间的珠帘哗啦一响,一群人呼呼嚷嚷地拥出来,大有要毁门砸店之势;羽衣阁的掌柜气喘吁吁地追在后头,一迭连声地只是叫“有事好说”,连叫得几声,那群人里转出一个罗衫罗裙的丫鬟,指着掌柜鼻子就骂:“你这吃干饭的奴才,叫你查小姐定的货怎么还没到你又查不到,叫你另拿一匹来赔上你又做不了主,我们家老爷跟雷家可也是有交情的,你识相的就赶快把东西交出来!”这一顿抢白好生厉害,掌柜只是诺诺赔笑道:“姐姐明鉴,小人真是做不得主,两位少爷今天又都出门了……”那丫鬟自然不肯饶他,双方正相执不下,掌柜突然两手一拍叫道:“不对呀,四爷今儿个不是在店里吗,姐姐您听我说,林家小姐要的东西可能就在四爷这趟要点的货里,您去找四爷……”话没说完,已经有伙计拖着一个青年从账房走出来,那青年一手拿着江湖小说,一边还在苦着脸小声抱怨“哎,我不知道啊,你们别推到我身上……”正是霹雳堂的总购买,数日之前才刚回到临安城的钟礼。

羽衣阁是霹雳堂名下的老字号,伙计都是打钟礼小时候开始做到现在的老伙计,自然对他也不甚客气。钟礼看看实在躲不过去,只好换了笑容朝那丫鬟温言软语地解释道:“小姐姐有所不知,这趟货物途经太湖,太湖那儿前几天又不知出了什么事,到处是设卡查哨的,虽然我们做正经生意,总不至于被拦下,但毕竟耽搁了些也是有的,林家一向是我们的大客,若是小姐姐可怜我们薄利生意,向您家小姐周旋周旋,等货物到了,我们马上查点您家小姐要的东西,再奉上薄礼赔罪……”说着慢慢靠近丫鬟,丫鬟只觉袖里一坠,钟礼已经站开了一步,低声笑道:“至于这一点心意嘛,孝敬小姐姐买点胭脂水粉,无谓伤了两家和气是不是?”

那丫鬟反应倒也快,显是见惯了这些事的,掂了两掂袖里,表情也不动地就转了口风:“我原说钟公子是个最明事理的好人,都是你们这些死奴才不给他长脸。也罢,今天我们就看在钟公子的面上先回了,可我家小姐要的一整匹朝霞锦,钟公子可千万不能再忘了。”羽衣阁的一个伙计闻言不禁奇道:“朝霞锦?小姐姐,羽衣阁向来不售番罗,您该不会是走错了门罢?”一瞬间四下皆静,好一会儿林家的家丁中有一个嗫嗫嚅嚅地说:“红……红姐,我好像也记得小姐是在城北天丝坊定的……”

这话一出,羽衣阁里大小伙计想笑又不敢笑,个个憋得发慌,那丫鬟一愣也明白了过来,只是她平时仗势欺人惯了,突然在人前丢了好大的脸,不免气得粉面飞红,一眼又看见钟礼趁没人看他正偷偷摸摸想回账房接着看书,一腔怒气都发在他身上,咬着牙一把抢过那书往外一扔,就带着人急急忙忙地奔了出去。那书又小又薄,又刚好乘上了风,眼见着晃晃悠悠飞过了院墙,就要落到湖中,钟礼也不急不恼,只是愁眉苦脸地看着越飞越高的书小声咕哝:“哎,我的书啊……”

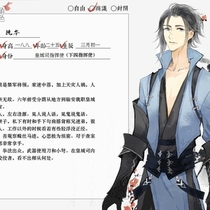

说时迟,那时快,那个一直坐着吃茶的官差身子一翻,突然凌空而起,旁人还未看清他的身形动作,他已经几个腾挪伸手揽过了书,双脚借着将落未落的势头在湖边柳枝上轻轻一点,复又跃过了羽衣阁的院墙,轻轻巧巧的落在院内,几个动作一气呵成,大红官服在细雨中翩翩翻飞,端的是风流潇洒。那官差大步走进羽衣阁,把那江湖小说往钟礼面前一递,便笑道:“常言道英雄难过美人关,没想到贤弟一表人才也会被小小丫鬟闹得无计可施,我没有多管闲事罢?”这官差剑眉星目,仪表堂堂,原来是钟礼的旧识,名唤阮岑,照理官位不低,却总是眉眼带笑,甚至有时跟部下称兄道弟,如此随和,实属罕有。眼下他手中的书只有封面被雨水薄薄沾湿一层,内页竟是干爽如新,显见此人轻功之高。钟礼被他这一打趣,不禁苦笑道:“季离向来无甚艳福,哪里及得上阮兄抱红偎翠的风流快活。哎呀,这么久不见阮兄的武功又上了一层楼,实在是感激不尽……”说着伸手去接书,那薄薄一本江湖小说竟是纹丝不动。

两人像是带着满面笑容定在了原地,除去两人之间的那本书看起来就快要被扯开两半以外。

“说起来贤弟这趟一去三月,定是游遍了山川美景吧?”

“哪里哪里,不怕阮兄见笑,季离这些日子只顾了买卖,是完全变成俗人一个了,奔波了几个月都还没时间好好欣赏一次湖光山色呢哈哈哈。”

“又来谦虚了,贤弟商才纵横,寻常景色又怎么入得了贤弟法眼,听说前阵子天公不作美,茶叶多有欠收,贤弟也不免辛苦了一番吧?”

“没有没有,托阮兄的福,总算是没什么大损失,听说最近临安城里不太平稳,阮兄才是日夜巡逻辛苦了吧?”

“不碍事,不碍事,不过能收齐茶叶的确是喜事一桩啊,像我们弟兄可是好久没吃上一口好茶了,难得找到个看着还行的茶摊,摊主人又不知跑去了哪里……”

“哎呀这就太巧了,季离刚从临安带回一盘新茶,正想差人送去给阮兄及部下各位解解馋,阮兄意下如何?”

阮岑闻言一笑,道了声谢,书上劲力登时无影无踪。两人又谈笑了一阵,阮岑便先行道别,钟礼随即回到账房从行囊里扯出一盘茶叶扔给仆从道:“包好了送到阮岑阮大人府上去,别耽搁了。我带回来的那套茶具也先包好了,后天要送到黄侍郎家祝寿,两件千万别弄混。”仆从诺诺接了,不禁笑道:“这黄侍郎嗜茶如命是全城皆知的事,没想到阮大人也好这口,这些当大官的果然都风雅得紧,您说是吧四爷。”

“嗯,你这个月的月钱减半。”

正在收拾行囊的钟礼面无表情地看了他一眼,如是回答。

拿上行囊出得门来,羽衣阁门前隐隐有人声嘈杂,看来是那批走太湖的货物终于到了。钟礼也不去理会来往挑夫,只对掌柜简单吩咐道:“帐我查完了,以后别忘记写上大客的名字。要是总堂有人来问,别说我……”

“别说你什么?来过这儿,还是回了临安?”

听到背后声音的时候,想再逃回账房也已经迟了,钟礼只得强装笑容转过身去,轻轻叫道:“慈哥……”

“哦,钟四爷还肯屈尊称在下一声兄长?”

站在他背后的人面如寒冰,比起商贾更像什么武林名门的俗家弟子,正是雷家的嫡长子雷慈。雷慈、雷威和钟礼兄弟四人从小一起在总堂长大,情同手足,钟礼如何不知这位没血缘的兄长表面不露声色,实际已是勃然大怒,只得小心翼翼地赔着笑道:“慈哥,慈哥别生气嘛,我这不是刚回到……”

“五天前也是刚回到,十天前也是刚回到,一回来把家里店铺钻了个遍就是不回家,要不是我今天偶然过来一趟你还要躲多久?”

“这个,我好歹也是总购买,回来当然要先查账……”

“这些琐事自然有人去做,用不着你操心。你给我说说,要不是阿威写信说家里有要事你是不是又要找理由不回来?叫你回家过个中秋就这么难?”

“啊,呃……咦?这么说家里其实没有要紧事?”

“要说有也是有……不,人还没抓到,还是之后再说吧。”

……是有什么世家仇人终于被雷家寻到踪迹了吗?

雷慈像是没注意到钟礼笑得牵强,掏出一张帖子塞给他,冰着脸续道:“这是另一件事,过些日子万贤山庄的庄主要在庄中设宴,广邀天下英雄,我们雷家也收到了帖子,万庄主这个面子自然是不能不给,爹的意思是要我和阿威同去,听明白了吧?”

“啊,是是,慈哥威哥吃好玩好~”

“嗯,万贤山庄和我们家是旧交,到了那里大概都是认识的人,你也不用太拘谨。”

“…………”

雷慈说得轻描淡写,看起来他完全没考虑钟礼不去的可能性,钟礼想了又想,最终也只得认命地长出一口气。

“是是,慈哥说什么就是什么。那……我先出门一趟,回来的时候你们可得把我要的火药雷弹备齐了。”

后半句是对旁边的仆从说的,雷慈仍是不动声色,只有剑眉往上挑了一挑,沉声道:“你这是还不打算回家的意思了?”

“我回,我回,出门办完事我就回啦!慈哥路上小心点!”

羽衣阁的老伙计们看着小四爷边叫边逃也似地飞奔出门,都不禁摇头苦笑了起来。

他们从小就斗不过上面的两个哥哥。

慈哥从小就是那副冰冷冷的样子,看着一点都不慈,威哥却又整天嬉皮笑脸,没有半分威严。每次他们闯了祸,总免不了慈哥面如寒霜的一顿说教,然后就是威哥笑嘻嘻地出来劝阻,尽管他往往才是主谋。即使后来钟礼兄弟都明白过来慈哥只是刀子嘴豆腐心,他们在慈哥面前还是抬不起头。他们一直就在慈哥面前抬不起头。

即使他们已经成了他,而剩下的三人也已经不再是黄口小儿。

钟礼在御街上闲逛了一阵,信步走进一个毫不起眼的糖水铺。糖水铺子虽然破旧,却也是挤挤攘攘的坐满了人,小小的糖水铺里一眼就能扫遍,不用仔细确认也能看得出当真是再没有一个空位了,钟礼不禁苦笑着摇摇头,直接走向了正在柜台打盹的掌柜。近得柜台来还未开口,掌柜像是突然惊醒一样跳了一跳,一双睡眼往钟礼身上撇了几撇就堆出一脸笑意招呼道:“哎,金公子好久不来啦,今天要点什么吃吃?”钟礼同样满脸笑容地回道:“方老板,我跟你说了多少年我不姓金,你总记不住我的名字。几个月不在临安,总是想念方大嫂做的桂香百花酿圆子想念得紧,这不是一回到就赶紧来打牙祭了么。”说着往掌柜手里塞了张银票,掌柜低头一看,却是一脸为难,急急忙忙的又把银票塞回他手里,才搓着手道:“哎呀金公子这个来得不巧,今天好几个客人都要这同样一道小食,我那婆子毕竟也只有一个脑袋两只手,今天这个恐怕是……”钟礼一时好生失望,又磨了一会儿才不情不愿地把银票收了回去,垂头丧气地走出铺门,身影一瞬就被糖水铺的三教九流人声鼎沸掩了去,连个愿意抬眼看他一看的人都没有。在御街上又行得几处,毕竟买不到合心意的小吃,钟礼没法可想,只好转头回家。他的宅子跟雷家不在一处,府里仆役皆是心腹,除雷家人和极少数知人以外,甚至没人知道这宅子跟雷家有关联。彼时已是华灯初上,早有小厮点亮了院里的石灯笼,钟礼也不等进到屋里就借着灯笼的昏光打开刚才的银票,上面用几不可见的细细笔迹写了一个“八十五夜映柳轩”。

那方记糖水铺原是闻尘楼的堂口,钟礼在那儿采买情报也已有数年之久。那“桂香百花酿圆子”是个知者自知的切口,递给掌柜的银票上写了“万贤”,则是钟礼要打听的情报。之后掌柜迅速换掉银票,两人离得甚近,店里人员又杂,自然不用担心被谁瞧见;照掌柜所言,这几日里有好几个人打听了同一件事,看来对这英雄帖心存疑虑的不止他一人。闻尘楼买卖情报共分两段,客人到了堂口谈下生意,再在指定时间去到指定地点才终能拿到想要的情报。 票面上“八十五夜”便是时间,说的是八月十五晚,映柳轩则再明确不过,是清波门外一家寻常饭馆。钟礼再看了一遍,随手把银票扔进石灯笼火苗之中,大步走进屋里脱下斗篷交给小厮,那平素机灵的小厮却讷讷地欲言又止,钟礼顺着他视线看去,尽头只有自己的书斋。

“那个……四爷,阮爷今儿个不肯在厅里等,自己进了您的书斋,小的不知当不当拦,就……”

“啊啊,没事,他爱在哪呆着就由他去,你们不用管。”

麻烦事总是赶趟儿来。

钟府的书斋本来不小,但藏书甚多,这时灯笼又没全部点亮,加之阮岑身材高大,往里一站看起来便甚显穷屈。书架上到处是翻找的痕迹,阮岑早该听见了钟礼提灯朝书斋来的脚步声,却仍是神态自若,自顾自拿著书看得入迷,直到钟礼出现在门口才终于笑着迎了上去,倒像他才是这儿的主人。

“贤弟今天回来得好晚啊,可让愚兄好生担心。对了,茶叶送到了,贤弟还重新包过了么?真是有劳贤弟费心了,愚兄还要多多向贤弟见习啊。”

阮岑叫得煞是亲热,钟礼回得更亲热:“阮兄又在取笑季离了,这话季离怎么担当得起?季离的家人招待不周,阮兄不怪罪季离就已是千幸万幸了。如何,这书斋里有什么入得了阮兄的法眼么?”

“贤弟这可就是瞧不起愚兄了,愚兄想念你了来找你聊聊天,就一定是为了这些身外之物吗?”面相和善的男子笑得无奈,边说边合上手中书卷转向了他。烛光昏昏,那人又是逆光,看不清他的表情,但钟礼闭着眼睛也知道他眼底没有一点笑意。“再说了,季离做生意何等精明,回来到现在出手如此大方,却一点不提返礼之事,我可是害怕得紧啊。”

面前这个笑面盈盈的人,和六年前那个还不太习惯在气忿时做出笑脸的人。

手足亲情也好,利权相易也好,这世上毕竟没什么能恒一如故。

钟礼抬起视线不紧不慢地打量了阮岑一会儿,终于歪过头轻轻笑了起来。

“劳动大人取一本书,大人便要了钟某一盘青凤髓;若是求大人帮钟某找一个人,不知大人要取何物为酬?”

==================================================================

方記糖水鋪:http://elfartworld.com/works/79205/

一直專注小學生作文,很多年沒再退化回中學生流水賬了,不敢再看第二次,只求打死。

并寫不出阮大人的帥。既然是古裝劇怎麼可以沒有官商勾……軍民友愛清廉正氣的劇情呢,阮岑和鐘禮算是贊助商之類的關係,一個用家裡關係和錢財幫另一個打通關節,另一個就對什麼走私啊火藥買賣啊適當睜隻眼閉隻眼唄,你好我好大家好嘛。

青鳳髓是建安的名茶,是非常名貴的東西。然而阮岑很明顯並不會管茶葉本身怎麼樣,開口就被不懂茶的人要走一盤青鳳髓簡直要心疼死鐘禮。

如果這樣的東西也有人看得開心,就太開心了。○<-<

现在约是未时,这城里城外仍是热闹得很,阿朗抱着那婴孩东张西望,脸上写满了好奇和兴奋。他父亲雷焱本是雷门二公子,而这雷门在江湖上的大名正是江南霹雳堂,总部就设在临安。

对他来说这可确确实实是到了老家。

只是这是他长那么大第一次涉足中原,一路上虽然也有好几个月了,所经之处却无一能和这临安城相比,难免兴致盎然。

但就他这副奇奇怪怪的样子,路人也难免对其侧目。要刚好遇到目光对上了的,也都对别人友好的笑笑,偶尔有几个人露出嫌弃的表情他也并不在意。

“别看了,要玩以后再玩。先找地方住,再过会儿又得给她找吃的了。”徐飞白说完话不见阿朗回应,便转过身去看,才发现自己已比对方走出了好几丈远。此刻阿朗被两名官差模样的人围着,正低声地说着什么,他听不太清,但心里着急,也就赶紧掉头走了回去,“阿朗?”才刚走到阿朗身边,就见那俩官差打扮的人笑着同少年打了个招呼转身离开了。

“嗯?小哥哥什么事?”阿朗一手抱着婴孩,一手有些吃力地整理着自己腰侧,像是正把什么原本挂着的东西重新摆回去。

“以为你走丢了。刚才是…?”

“噢!来问路的。”

徐飞白一时无言,心里想着看你这个样子,又一嘴外乡口音。这身处皇城也没人如此胆大包天敢假作官差打扮吧,既是本地人怎么会来跟你问路。但也就想想,还是没说出口。

“…没事就好,快些去寻处客栈吧。”

住处安排妥当后的开头几天阿朗还会带着那孩子到处去转悠,后来大约是觉得无趣,也就渐渐不闹着要出门了。这期间徐飞白也逐渐适应了这样的生活,甚至连照料孩子的手势也一点点学了起来,原先还有些笨手笨脚的,现在也能做个七八分像样。这孩子倒也是真的好养,照阿朗的说法,她现在大约也就半岁左右,这年纪的孩子除吃喝拉撒睡外,剩下最多的时间就该是嚷嚷着哭了,她倒懂事,成天乐呵呵地不谈,也很少叫唤人。阿朗喜欢挨着墙睡,一旦睡着了又睡得极沉,晚上照料孩子的活儿基本就都包给他来做了。偶尔起得晚,那孩子饿得慌也就低声嘤哼几下,并不多闹。只是这天进了八月里,是愈发的热了,孩子虽小也不方便像之前那样摆在盆里。也就好在这是临安,大地方,这客栈看起来派头也不算小,还真弄了张能给小娃儿睡的床铺。入睡的时候徐飞白就把那床铺挪到不远处,好方便照顾。

就是有几次半夜起来,借着那昏黄的油灯,看到那孩子躺着床上仰着脑袋,睁着双乌黑的大眼倒着头直勾勾地盯着自己瞧,总能把他惊得一激灵,那感觉还真是渗人得慌。

后来他无意间提起这事,惹得阿朗哈哈直笑。

“这周岁前的娃儿可精怪咯,灵台还敞亮着,眸子也干净,小哥哥知道醒,说不准就是她喊得你嘞。”阿朗笑着把那孩子一把抱起托在怀里,捏过自己一缕头发戳戳她肉乎乎的小脸,逗得她咯咯发笑,“不过这娃儿,确实挺特别的,同一般小孩儿不太一样。”

徐飞白有些不解,他是没见过什么小孩儿,但这能有什么不一样的?要是说过分乖巧、或是女生男相的话,倒确实跟自己想象里的有几分不一样,但再多怕也说不上了。

“七八月里蚊虫多,这一路上小哥哥可有被叮咬过?”突然间,阿朗没头没脑地甩出那么句话,倒是把徐飞白给问住了,他仔细回想了下,好像真的没有,就摇摇头,“是嘞,我八字硬,有我在呀,这蛇虫鼠蚁、阿猫阿狗,都不敢过来的。本来吧,虽然在村子里带过不少小娃娃,都不用我走近他们就能哭得震天响,连我阿妹在三足岁前看到我都是怕的咯。”说到这里,他望着怀里的孩子,眼神也变得温柔起来,“她倒是跟我挺投缘哩,都不怕我,所以我才说她跟一般小孩儿不太一样。”

徐飞白听罢也没说什么。他也听说过有些人就是天生不讨这些动物小孩喜欢的,阿朗大概就是这种人吧。只是这一类人大多不是身上戾气重,就是长得凶,阿朗虽然在皮肤上有些颜色跟一般人不太一样,但应该远不到让人害怕的程度。就如他所说,传闻小孩子在一定年纪以前、和一些动物确实能见着、或者说感受到些一般人察觉不到的东西,这蚊虫一类的可没这本事吧,阿朗不提起他还没注意,说起来了才发现确实如此。这事虽然有些古怪,可也不算什么大事,他点点头随便应了几句也就抛到脑后了。

看样子有阿朗在身边跟着,不仅能照料孩子,分摊食宿,还连驱蚊草都省了,也挺不错的。

这日子过得安稳了,时间仿佛流逝得特别快,一眨眼又过去了好几天的功夫。前阵子徐飞白接到来自同门的传信,这会儿人也终于是来了。

一来就来了四个,原本安逸的氛围突然就热闹了起来。

“…喜得贵子啊?”来人的其中一个似是完全被徐飞白抱着的孩子吸引了注意力,盯着瞧了好一会儿,“不过这…谁生的?”

“啊,不是我。”阿朗倒也不怕生,干脆地接话道。

“那就是徐…哎呦!”话刚出口,他身边一直冷着脸的青年就用手肘狠狠地往他侧肋一顶,“…我说笑的嘛!方师兄你下手可真黑…哎哎不说了不说了!你别!”

徐飞白对着这副吵吵闹闹的熟悉场景轻叹了口气,在给简单给两边都彼此介绍了一下后又几句话把这孩子的来历给说了说。这段时间他也不是没考虑过这孩子之后的安排,但也一直没有遇到合适的人家好提这事,便也只能走一步算一步,往后的事还是得看个缘分了。

“可师兄啊,你带着这孩子去赴宴也不太合适吧?”那叫江雪的青年说道。

徐飞白点点头,往阿朗瞥去,这才一眼,那边就立刻做出了拒绝的手势。

“带孩子可以啊小哥哥,可我也想去看看热闹嘛,让我一人留下看娃儿我可不干的。”

中秋将近,离万贤山庄的英雄宴也就没多少时日了。看他这副决绝的样子,徐飞白想这拖油瓶是甩不掉了。便想着到时还是看看能否找到可以暂时托管的人好照顾一天,应该也不会出多大事。几人随后一起吃了顿饭,把接下来住宿等的问题都给理了理,又接着聊起这段时间各自遇到的事。

阿朗在一边也不插嘴,光是听他们聊也觉得相当开心,不时附和地笑着。手上的酒也是不停,这一桌喊的酒水有一大半都给他一人喝了去。酒不算烈,但那么多酒给他喝下去却似乎跟喝水没什么两样,除了脸色比之前更显红润外,神情却是没一点变化。

但喝了那么多,说是没其他感觉也自然是不可能的,至少肚子是装不下了。他同桌上的人打了个招呼,便出门去行方便。

就在回来的路上,突然背后一阵袭来一道气劲,他眉头一挑,以脚跟为点侧过身,堪堪避了开。

那气劲一道追了过来,并未收手,待他看清楚眼前所来是何人时就也不再闪躲,干脆站定在原地,笑着望过去。

“我想想…是该鸣启哥?你这是做什么呀。”

一柄长剑直指自己喉头。被剑尖抵着的人笑眯眯的,倒是那执剑之人始终冷着脸,盯着自己不发一言。阿朗并不觉得害怕,倒是对方那种警惕的神情让他凭空起了兴奋之情。他忍不住深吸了一口气,来缓解胸口那种像被什么东西给堵住了的感觉。

这感觉他并不陌生。几个月前在那个山寨肆意杀戮之时,这种感觉就一直像一团火似的烧在他身子里。他不动声色地捏了捏拳头——这安逸日子过惯了,三尺三寸他此时并未带在身边,不过他也不担心,刀法本来就不是他的强项,要真动起手来,指不定还是空手来的方便。

只是这来的要是别人,说不定他早已一个箭步向前冲着人命门攻去。但这方鸣启分明是徐飞白的同门师弟,看他们之前的交谈也并无交恶,相反好像还关系甚佳。这会儿到底是为什么来找自己麻烦?

“…唔,我没得罪你吧,鸣启哥?”

“别叫得那么亲。”方鸣启盯了一他一会儿,冷冷开口道。“你有什么目的?”

“……啊?”阿朗闻言一愣,“目的?”

“来路不明,话语不清。你跟着徐师兄到底想做什么?”

“我……”见阿朗说话之间吞吐,方鸣启手上剑锋一抖,更显出他此刻意向——他是确实在怀疑自己来路不正。想想也是,连阿朗自己都觉得跟徐飞白的相遇有些过于巧合了,而徐一杭当年出的事江湖上并不少人知道,突然跑出来一个几十年没出现过的挚交之子,确实让人生疑。可他是真没什么目的,父亲在他出谷前确实交待他要找到徐飞白——但也没告诉他上哪儿找,他还真是碰巧给遇到的。之后虽然也有些事要转告,这段时日来徐飞白也不是没问过他,但总被他以各种理由搪塞拖延了过去。这倒也没什么道理,他第一次来中原,人生地不熟的,难得遇到个同辈,又聊得投机,他是真的很想跟人多玩一阵子,就那么跟着了,总比继续去拜访他父亲那些故友来的有趣,“没有目的呀,鸣启哥觉得我能有什么目的?”

方鸣启仍旧是盯着他,稍稍眯起了眼,像是对他这话非常不满。

“我晓得你是他师弟,关心他嘛,可我真的没什么目的呀。小哥哥早就不是当年的身份了,你在担心什么?要现在有人想从他身上谋什么,除了性命以外,没什么好拿的咯吧?”阿朗笑了笑,“要真是那样,我早就动手啦,这一路上小哥哥跟我同吃同睡,你可看他对我有什么防备?我干嘛要等到现在?”

“…你说你是雷大侠之子,那他…”

“——我爹自然是不信那些的。”方鸣启后面的话还没说出来,阿朗便忽然打断他,那神情看起来正经异常,下一刻却又话头一转,换上了平时那副轻松的笑脸,轻叹了口气,“但我爹早就不管中原这些事啦,孰…什么来的,他管不到,也管不了,这次就是让我出来见见世面,顺便去瞧瞧他几个老朋友,传些个口信,看看还有没有谁想带些话给他,就这样咯。”

阿朗所说虽是三言两语,但也并不失道理。如今单就「徐一杭之子」这个身份看来,徐飞白确实没多大让人惦记的价值,即使当年之事已过去数年,但江湖上记得那些风言风语的人仍是不少,以「朋友」的身份同他扯上关系,给自己招惹的麻烦显然是要比好处多不少。方鸣启尽管年轻,但江湖武林上的故事也听过一二,有关那雷焱的传闻除了突然退隐外也没有什么太过负面的内容。这样看来或许是真的是自己多心了,他这样想着,脸上的冰霜也似是融了一两份,手上的剑也缓缓放下。

就在他稍作放松的这一刻,只听到阿朗嘻嘻一声笑,一个俯身跨步到自己眼前。

“照我说呀,鸣启哥该不是吃醋了吧?我老粘着小哥哥,教你没了撒娇的机会?你俩在一起的时间久嘛,我也懂的,分开才那么些时候就想哥哥了呀?”

方鸣启万万没想到这小子会说些这样的话,脸上表情一时间也是好看得很。他反手一剑便刺了出去。

“你胡说八道些什么!”

这一剑显然是他留了手了,同方才背后突袭相比不仅不带半分杀气,连速度和力道也客气上不少。

只是阿朗并不领情。他脚下一移,身形灵活地绕到方鸣启身侧,整个人几乎都要贴了上去,就那么凑在他耳边轻笑着。

“不要羞嘛,我上头也有三个哥哥呢,又不笑你的。”

“……混小子,我看你是欠收拾。”这个嘻嘻哈哈、没一点正经的小鬼在自己眼皮底下说着这种仿佛把自己当成三岁娃娃一般的话,大约是真的有些把方鸣启给惹恼了,他说话的口气比起方才又冷了几分,执剑的手上也加上了力度,又是一剑向着身侧利落地横劈过去。

阿朗也并不慌张,仍是嘻嘻一笑,他反手揽着方鸣启腰侧紧贴着他转了一整个圈,两人这一来一往,竟还保持着先前的站位——阿朗仍然紧紧粘在他侧后方。

方鸣启眉心紧紧蹙起,自知小看了这小鬼的功夫,想他空着双手总会对自己的兵刃有所顾忌,倒没料到他还是个贴身缠斗的好手。他当下就沉了口气,双肩一缩往前踏出半步,距一拉开,借着月色只见一道剑光闪过,眨眼间已是数剑袭出!他并无伤人之意,只想给这人些教训,劈、刺、撩、点几式直指阿朗左右,俨然将其进退闪避之路尽数封死。

“好剑法!”阿朗见势不禁赞叹,他膝下一屈,身形猛地缩起,脚下一用力后像离弦之箭一般竟生生原地跃起近一丈之高!硬是从眼前剑影中突出,腾空一个翻身再次到了方鸣启身后,“鸣启哥,再过几招?”又是一声轻笑,他虚虚握着个空心拳,却偏偏探出拇指关节,往方鸣启手肘筋骨处一顶。

刹时间一阵酸麻沿着筋骨直窜上指尖。他立刻运功压下这股不适,握紧剑柄就地一个转身横劈过去。清冷剑光忽地扫过,阿朗心下一惊赶忙往后疾疾退开,胸前衣料上已是忽然一道刀口,正是被方才那道剑气所破。

“戏弄我?三分颜色你还开起染坊来了。”方鸣启沉着脸,并不打算给对方多少喘息的机会。这小子近身的功夫他也算领教过了,稍有放纵再让他粘过来也不好对付。这几手本事他并不太放在眼里,但那副嬉皮笑脸的得意样看着却是不舒服极了。他心头一把无名火起,剑随心动,片刻之间剑芒四溢,“你若是服软认错,我便放你一马!”

他出剑迅如光电,虚虚实实间变化繁复万千,阿朗只觉周身剑气环绕,逼得他连连后退。

只是对方这千招万招,并无命招。直到他脚下退无可退,也就不再避退!

“不服!”话刚出口,只见他不退反进,身子微微一侧便直向着那剑锋攻出一臂,他手掌上下翻腾,竟如一尾毒蛇般贴上剑刃径直游走。

方鸣启觉眼前剑芒似被片片红光所没,阿朗左右手不断反转交替,硬是把那剑身从茫茫冷光中给困了住。不消片刻他就从这微一愣神中恢复过来,手心一松一旋,使得那剑身也跟着转了起来。他这招本是想逼得阿朗放手,却发现毫无效果!他这剑刃是何其锋芒毕露,现又有气劲加持,此刻在那人手中却并无任何切割穿刺之感,仿佛被困在石缝中一般。

而阿朗攻来的双手满是血色,却像是并不觉疼,还直往他心口袭去!

他心道一声不好,暗自运功提气聚于手中,侧身斜让半分,剑锋一震便将阿朗双手挑开,向他右肩刺去。

自己倒是心慈手软处处留手,这小鬼一时得意竟有取自己性命之意!真是欠教训得紧了!方鸣启怒由心头起,已是决定非得让他吃点苦头不可。当下剑光再次四起,锋芒划空而至。

他这招出手是志在必得。这几式剑法每一招都有数十路变化,加在一起又能组合出百般套路,对手若是有意要解,也得将这些招式出路招招封死再一一破解,他也能在后续再使出新招。虽说无论何种武学,这万事万物都必有破绽,他也是心知肚明,但这剑法的破绽连他本身都尚无信心说得清道得明,此刻就更不怕阿朗这毛头小子更破得了。

不想眼前所发生之事,却真让他始料未及。

对着这式式剑招,阿朗闪避得虽极为狼狈,却每次都堪堪避开要点,几次剑尖刺过都被他用极其诡异的掌法化开。他出掌毫无规律,随着方鸣启剑招变幻,掌法也不断变幻,两人进退之间竟已教手数百式,仍是平分秋色。方鸣启突然发现眼前虽一直有红光闪动,剑身上却不见有血,仔细一看才发现那红光竟是阿朗双手本来的颜色。他原本戴着的羊皮手套似在之前的缠斗中破碎脱落,这才露出一双手的本来面目,这掌法看着古怪,这双手也是一样,他这般利剑的锋芒竟没能伤它半分。

“妖路子,不服也得服!”他转念一想,突然大喝一声,果然震得阿朗心神微滞。这片刻破绽已足以令他从这缠斗中取得优势!他执剑向前,已是胜券在握!

更让他惊讶的事也发生了。剑气刚出,阿朗突然双腿分别往地上一蹬,下半身整个凌空跃起,双腿在空中一阵交替纠缠,整个人往后一个翻腾就突出了重重剑气包围。更令他想不到的事这人在没任何借力的情况下,竟生生在半空强扭过上身,带着整个身体调转了面向,稳稳落到他的身后。

霎时间一阵阴风扫过。

此刻阿朗身躯微偻,双手掌心微微点着地,半伏在地,整个人有如一张拉满的弓,剑拔弩张。

方鸣启自是没有发现他不对劲的地方。阿朗的脸上不知何时已没了先前那副调笑模样,取而代之的是一种难以言喻的怪异,漆黑的双眼在经历这番激烈的较量后竟如一潭死水般沉静。

这一切徐飞白都看在了眼里。

阿朗从饭局上离开后不久方鸣启就跟了出去,还带着剑。他原先也是猜到这个警戒心强的师弟也许是找人问话去了,但毕竟自己在,也不太担心两人闹出什么事。只是这两人一去都久久不回,他难免担心,这时也忍不住出来看看。

一眼看到的就是这副场景。

不死不休。

这四个字一下子就出现在他的脑海里,阿朗之前同他说的那些关于斗蛊、关于比武的话也一股脑的全都涌了上来。

他可千万别来真的啊!

“阿朗!!”

说时迟那时快,原本已然跃出的身躯在他将话喊出的那一刻有了一个明显的停顿,他看到阿朗眨了眨眼,脚下一个踉跄,险些摔倒在地。

“小哥哥?你怎么……呜!”

突然一股凌厉剑气迎面破来,穿过右肩的衣服把他整个人一把往后拽起,钉在墙上。

他回过神,就看到方鸣启居高临下看着自己。

-END

=======

为了赶时间线强行压缩日常到这程度也是没谁了…仍然很不满意的一篇||本来是准备昨天发的,但后半段怎么也续不上,拖到今天终于想出合适的跳跃(。)法才…ToT

打戏写得要呕血,平时积累不多,想找参考都不知从何找起…(倒地)

标题本来是想叫「近中秋」的…但想想好像几篇的标题都挺没文化,这次就强行装逼…舞的当然是方师兄了!(被打死)

仔细想想我大概只是想要调戏他才写得这篇吧…吧…吧……

没有QA!如果有什么地方描写的不清楚,欢、欢迎留言问我…Orz

PS.万贤山庄阿朗会去,但不会跟华山的人一起去,如果有幸哪位PC想用到他,还请稍微留意后续更新TUT…我、我争取三天内…(别信)

以上!再次感谢看到这里的各位!多余的话就不说了,每次看到大家的回复和收藏都泪流满面…真的非常非常感谢!

上接《月下舞》 http://elfartworld.com/works/80377/

鸣启这篇里就打个酱油不圈了下回再玩他(等一下

- - -

徐飞白这几天睡得都不太好。

阿朗自那天被他救下——其实他也搞不清楚到底救了谁,现在想起来还后怕——以后就变得有点怪怪的。原本成天粘着自己恨不得寸步不离,现在倒是除了顾孩子外跟完全看不到其他人似的。本来话又多又爱笑闹,现在变得一言不发。这所幸最近还有江雪这个活宝在,气氛不至于太冷,但多少还是有些不习惯。方鸣启倒是和平时没什么两样,依旧冷冷清清的。

他也不是没试过去找阿朗聊聊,只是自己本来就不爱多说话,也不擅于表达,沉默其实该是他的位置才对。几次对话下来阿朗都只是闷闷地嗯了几声,眼神闪烁,都不正眼瞧他。虽然看得出对方对自己并无恶意,但也不知道该怎么办。

不过这还不算最尴尬了,夜里就寝才是真的让人如坐针毡。

人突然多了,为省些盘缠只好重新安排住宿。临安这儿的客栈价格不便宜,环境当然也是不错,这床就比其他小镇子上的要大那么一些,三人睡倒也不是不妥。只是这前脚刚闹完,后脚就得睡一块儿,气氛实在有些诡异。

阿朗倒是干脆,那天从地上爬起来后二话不说就径直往房里去,等徐飞白跟上他已经面向这墙在床里侧缩着身子睡着了。随后而来的方鸣启脸上也没了方才的肃杀之气,许是对方落了下风终于让他出了口恶气,他的表情也恢复了往日的冷漠淡然。

……好样的,搞半天只有我一个人在这儿纠结是吗。徐飞白内心不禁汗颜。但刚才两人那副险些就要你死我活的样子还是让他安不了心,想了半天他就干脆躺倒在中间,让方鸣启睡在床外侧。不仅可以隔开他们俩,要是万一半夜哪个想不开又暴起打了起来,自己也好适时制止。

没多久,他感觉到身边方鸣启的呼吸也逐渐变得平稳均匀,应该也是睡着了。徐飞白叹了口气,他这师弟虽然看起来不好接近,有时候又略显冲动,但绝不是不讲道理的人;而阿朗尽管没个正经,却也不像恶人,到底是起了什么矛盾才能斗成那样?他也问了方鸣启,但对方似乎也不想再多说什么。莫非真是前世的冤家吗?他苦恼地想。

这想着想着,什么时候睡着的他自己也不清楚。中间他也醒过两次,越过鸣启去照看了下孩子。这样的作息已经持续了一段时间了,按理说也适应了,对习武之人来说也不会对身体造成多大的负担。只是昨天这一晚好像睡得特别累,醒过来以后只觉全身乏力,头也疼得厉害。

他昨晚做了个梦。

大约是后一次看完孩子再躺下来的时候吧,他刚一闭上眼睛,就觉得身体猛地一沉,仿佛突然向下坠了几尺一般。徐飞白试着想翻个身,却发现自己一动也动不了。

突然间,徐飞白立刻感到自己全身的寒毛都竖了起来,他绷紧了身子,还来不及喘气,那种从脚底冷到头顶的感觉就又出现了!那股阴冷的寒气比上一次来的更为凶猛激烈,甚至都从他的七窍钻了进去。徐飞白觉得自己头皮都要整个炸开了,那寒气仿佛在全身经脉中肆意游走破坏,而他却连动都动不了!他试图像上一次一样控制自己的内息去抵御这股寒气,却突然发现自己的丹田竟然空空如也!

不,并不是空空如也,而是那寒气已经完全替代了他体内原有的气劲!此刻寒气正不断在体内乱窜,他赫然发现这个身体竟然没有一分是他能控制的。意识到这件事的瞬间,徐飞白只觉耳边嗡地一声,伴着脑仁一阵剧痛,整个身体又开始不断下坠!

十三年前几乎赶尽杀绝、孤立无援时落下悬崖的记忆在这一刻突然一股脑的涌了上来。是绝望?恐惧?还是恨?他不知道,他想伸出手抓住什么东西,却连自己的身体都控制不了!那股寒气不断往他的灵台涌去,逼得他在下坠的过程中只能让大了嘴缓解胸口被巨锤击打一般的闷痛。是了,这感觉,跟十三年前好像…他想到这里,突然那股不断撕裂着自己的寒气像瞬间凝结成冰的水一般全都凝聚到了身体里,同时那下坠感也跟着一起消失了。

…是到…那个池里了吗?他不禁连连喘息想道,虽然还是动不了,但总算能控制自己的呼吸了。…是做梦吗?怎么还没有醒…他想自己一定已经出了一身冷汗,背后隐约可以感觉到被汗水濡湿的被褥。

…被褥?他摇了摇头,眼前所见分明就是当初的那个山腹,一枝一叶,一花一果,一草一木,一土一石都与当日无差。那如此说来自己身上的莫不是草地了,这山腹中极为阴寒潮湿,倒确实是这番感觉。他沉下气,发现那股寒气仍是无法控制,身体也还是动不了。但这周围都是熟悉的景色,也就没先前那般不安了。

而这梦境却总能立刻得知他在想什么,山腹的场景转瞬即逝,眼前又是无边的黑暗。随即他就听到有什么东西正窸窸窣窣地从远处快速接近自己。

跑!!他本能地感到恐惧,虽然说不清楚,但他知道这是比当年被追杀时更可怕的感觉。徐飞白的身体不受控制地颤抖着,那东西已经在身侧了。

接下来的他就不太记得了。但这几天他都持续不断地回到那个梦里,身体被禁锢着,被强制反复回忆着本以为已经放下记忆。到后来他除了本能反应外,意识上已经不那么害怕了,但这种虚无的心悸反倒更教人吃不消,几天下来哪怕是清醒着走在大太阳底下,他都会有脚下一空的错觉。

是太累了吧…不如趁着中秋,晚上出去逛逛散散心好了。他突然想到阿朗,自己好歹承他一句「哥哥」,便也去问了问他,但不出意料地被拒绝了。这几天大部分时间阿朗都逗着孩子发呆,好像也只有在这个时候才看到他脸上有笑意,其余的时间则像是心事重重,他也不好开口多问,便也由着他高兴了。

这天晚上他回来后就发现阿朗不见了,那把「三尺三寸」还好好地收在墙角,他的行囊也还在原来的地方。一问之下才知道他抱着孩子出去看花灯。

起初徐飞白也没太在意,只是这一直等到后半夜,阿朗都没再回来。

偃月谷的夜晚是很纯粹的夜晚,终年不见星月,没人知道为什么。除了人为的火光外,太阳落了后山谷里就是漆黑一片。阿朗出生在那里,再这次之前从未出过谷,从小看得都是这幅光景,自然不觉得奇怪。反倒是这次走到了外头,才知道长辈们说的那些都是真的,天上还真有那么些好看的东西。

都听人说中秋夜里的月亮特别圆,他自然也是极有兴趣的。本来徐飞白邀他一同出来游玩他是相当欢喜,只是这脾气闹酒了,一时找不到台阶下,也不晓得该怎么开口,就梗着性子给拒绝了。这下好了,一个人在客栈里实在闷得慌,就干脆抱着那孩子一个人出来逛。这临安城在这天可是热闹得很,饭馆酒楼的生意热火朝天不说,连街上摆摊的都多了不少,周围好些红红绿绿的花灯看得他眼睛都直了。

他也是万万没料到,竟然会在这时候被人连着孩子一起给请回了霹雳堂。

“单字一个朗?你都是老二第四个儿子了?”

阿朗站在大堂里,一名看上去约莫五六十岁的高大男子已经围着他绕了整整两圈,打量了半天后才憋出那么句话。他口中提到的「老二」指的必然就是自己的父亲雷焱了。

“…嗯…”他也不敢造次,老老实实地低声应道。刚在街上兴致勃勃地看着别人编花灯呢,突然觉得腰上系着的腰牌被人给扯了一把——那可是出谷之前雷焱交给他的东西,带着雷焱名字的霹雳堂令牌,这世间仅此一块,用来认亲不说,在江南一带行走,稍有些江湖资历的人都认得这玩意儿,一路上他靠着这牌子狐假虎威也不知蹭了多少好处,这会儿要被人给摸了去可不好交待。该不是碰着这趁热闹捡便宜的贼了吧,自己还抱着个孩子可真是施展不开手脚,阿朗猛地转头,看到的却是一张比方鸣启还冷的脸。

他现在知道了,这人就是霹雳堂堂主雷掣的长子雷慈,按辈分算自己得喊他声堂哥。此刻也正坐在离自己不远的地方,漫不经心地喝着茶,好像这人根本不是自己带回来的一般。

而先前同他说话的,当然就是他亲大伯,现任堂主雷掣本人了。

“脸上怎么回事?”雷掣瞧了半天,也不客气,直接双手过去一手扶着他的脑袋,另一手的拇指就抵着脸搓了几下,“天生的?怎得花成这样?”

“哎呦、小、小时候得的病就…”

“得什么病?”老者两道浓眉一皱,过了许久才低头重重地长叹一声,“…小时候过得苦吧?你爹那混账东西,说走就走,这二十多年了都不回来看看!隔几年才来封信,也就报个平安,什么都不多说!算是什么意思!让我这老哥哥知道他还活着?他这样还不如死在外头算了!也省的我挂念他!那么大个人了还总光顾着自己逍遥快活,真不像话!”雷掣嘴里骂骂咧咧地抱怨着,这大堂里满是他中气十足的声音,“自己不回来就算了,娃娃们也不带回来认认祖!不给我看看还不给老祖宗看看了?!真不知道他到底在想些什么东西!”

“大伯你别生气嘛,我这不是来了咯…”

“还敢说!你爹上一回托人带信回来是两年前,说是你不久便到,我还想着总算回来一个,能好好说说话也不错。这日日等夜夜盼的就是不见人,你自己说说在外头玩了多久!”阿朗刚想开口安抚几句,那老者猛一甩袖子一个转身,惊地他立刻闭上了眼。明明是头一回见面,也知道对方绝不会对自己动手,但这雷掣身上就是有一种说不出来的威压感。阿朗一直觉得自己父亲那打雷似的嗓门已经挺大的了,这会儿才知道哥哥比弟弟还略胜一筹。雷掣见他此时露出的害怕的模样,到底还是疼孩子的,也就放低了声音好言说道,“大伯也已经这岁数了,还能等多久?能见几次?”

“…大伯…我…”阿朗听着他那么说,顿觉鼻头一酸,眼睛也跟着热了起来。从儿时患病以来,他身体对外界的接触就变得特别麻木,像先前雷掣那般在他脸上搓弄,除了能觉得自己的脸皮好像被拉扯外,对方用了多大力度他是一点儿都不知道,更觉不着疼。但或许也是因为这原因,对着那些瞧不着的「接触」反而格外敏感。雷掣在说这番话的时候,来自血亲之间强烈情感不由分说地全都涌到了他心里,他也说不清楚那是种什么味道。仔细想想他拿着这令牌到处跑,怎么会没有人通风报信呢?他沿途在什么时候到过什么地方,雷掣怕是全都知道的吧,就是沉着口气想看看晚辈到底准备什么时候上门。哪知道自己这次第一次见世面,平日里本来就没个正经,这下更是早就玩得失了心,没把这当回事,真是彻彻底底伤了长辈的心。内疚也好惭愧也罢,忍了好些时候的眼泪终于还是扑簌扑簌地掉了下来。

“你这个人真是…“原本一直坐在一旁的雷夫人这会儿也看不下去了,紧忙走上来一手一个地拉过老少二人让他们分别坐下,“人家孩子刚回来、第一次见,这团圆饭还没开始吃你就非得把人家给凶哭了啊?朗儿啊,你大伯就是这样子,对越亲的人说话越是没个轻重,不哭啊。”

“朗儿小小年纪,就能一个人在中原闯荡那么久也是挺能耐的啊,机灵活泼不是好事么?爹你就别气啦。”坐在雷慈身边的青年笑嘻嘻地说道。这人细看之下眉目之间都同那雷慈生得有七分想象,可不就是二子雷威。他长得本就英俊,明眸皓齿的,笑起来又格外好看。从阿朗第一眼看见他时他就在笑,哪怕在雷掣大发脾气时也是一样,仿佛这世间本就没什么能让他不高兴的,任何事任何话到他这里都能让他开心,让他想笑。这总是一个表情,换作一般人难免会让人觉得假,可他偏偏笑得特别自然,甚至还能给人几分暖意。说罢他抬手拱了拱另一身侧的一名青年,“是吧,季离?”

“哈哈哈,是啊是啊,小少爷到底是第一次出远门嘛,人生地不熟好奇也正常,这路上多玩了些时日说明他健康活泼啊!好事好事!”被叫做季离的青年大名钟礼,看起来比那二少爷还要年轻一些,他算是霹雳堂现在的总购买,虽是个外姓弟子,但看起来地位竟也不输给身边两位嫡子。钟礼也是面上带笑,此时听雷威那么一说,立刻就跟着搭起腔来。

“就是啊活泼些才好呢!前些日子我就瞧见朗儿跟华山派的几位少侠相交甚好,同吃同住还有说有笑的,在江湖上行走,到底还得有些个伴儿,俗话说出门靠朋友嘛!人脉广也是好事呀!对不对呀季离?”

“威哥所言甚是!好男儿志在四方嘛,小少爷这年纪就有这番鸿鹄之志多让人高兴啊!江湖那么大,趁着年轻多走走看看,将来四海之内皆兄弟姐妹,与己也是方便嘛!”这看热闹的不嫌事大,钟礼跟雷威两人一搭一唱的样子把雷夫人都给逗乐了。倒是雷慈始终没有说话,冲着一旁两人白了一眼后摇了摇头。

“志在四方?好一个志在四方啊,老夫倒是给忘了,钟四爷也是四方寻志忙得很啊!”不料这边他话音刚落,那边雷掣便是眉一声冷哼,眉刀眼剑顿时都向他投了过来,“志在四方有什么好?结交那些没用的所谓朋友又有什么好?到头来还不是都落个…”

“哎哎!堂主!”雷掣说到这里表情微滞,那钟礼却是立刻站起身打断他说道,“弟子已经知错了,这不都给您老赔了好几天的不是了,下回一定不敢了!您大人大量就别老记着了嘛…”他还夸张地行了个大礼,连番求饶,只是他这嘴上说的可怜,脸上倒还是有些嬉皮笑脸的样子。

雷威也跟着又笑劝了几句,雷掣才终于便是轻咳一声收了脾气,又看向阿朗问道:“阿威说得可是真?你怎么跟华山派那些人搞到一块儿去的?还有你那小娃娃,怎么搞的?”人刚一请回来,雷掣就被阿朗怀里的孩子给吓了一跳,幸好阿朗及时补了句不是自己的,才让这老者放下心来,随后就让门中下人把孩子带下去照看着了,此时才想起细问。

“是…来临安的路上遇见的朋友…”

“朋友?你头一回来中原哪儿来的华山派的朋友?怎么认识的?”

“他是徐叔的儿子,爹跟我讲过徐叔的事,我认出了他那把剑,就是徐叔的……”

“徐叔?…徐一杭?”名字刚一出口,不光是雷掣,其他几个稍有年纪的长老都跟着皱起眉头来,“你说他儿子…莫非是徐飞白?他还活着?还投了华山门下?”阿朗点了点头。雷掣默不作声地将双手握拳置于膝上几番捏紧又放松,长叹一口气后闭着眼睛不断摇头,“……孽债啊……当年你爹就爱跟江湖上那些游手好闲的人鬼混,成日不务正业、不学无术!劝了都不听!真是没想到,就算到你这辈还得跟那些人纠缠不清,哎…”霹雳堂的名号在江湖上虽然也是赫赫有名,实际上却早已不多过问江湖诸事,只是这尊佛已经在这里放了够久,又镇得住这一方土地,怎么能说拆就拆呢?当年祖辈打下的根基谁都不愿意断在自己手里,才没有说真的脱身出去,但显然包括雷掣在内的多位霹雳堂长老都不支持与江湖中人有太过直面的交好。雷掣说完又沉默了许久,“那孩子也是他的?”

阿朗眨了眨眼,点点头。

“…你抱他孩子到处跑干什么?华山那群人住在哪家客栈,我明天就派人给他送去。”

“不行!”眼见雷掣准备招呼手下安排这事,阿朗连忙出声打断。

“…这有什么不行的?!你拿着人家孩子干什么!”

“我…那…飞白哥他养不来孩子的,送回去不方便…”

“他是孩子的爹怎么会养不来!这孩子也该有半岁了吧,他养不来之前谁在养!”

“…是我。”

雷掣当下就被这回答给噎的说不出话,远处地钟礼更是直接一口茶喷了出来,雷慈的脸色看起来也不怎么好,倒是雷威,一边拍着钟礼的背一边仍是兴致盎然的笑着。

“…你、…这…不像话!你干什么给他养孩子啊?…你跟着他多久了?孩子的娘呢?”

他刚问完这话,一直沉着脸没出过声的雷慈突然站起身走上前去,附在父亲耳边低声侧头,雷掣顺着他示意的方向看去,先前带孩子离开的下人正站在厅堂旁侧一位长老身旁,两人对上雷掣的目光皆是微一点头。又不知道雷慈同他说了些什么,老者登时脸色一变。

“我再问你,这真是徐飞白的孩子?”

阿朗又点点头。

“孩子的娘是谁?”

“不知道。”

“你没见过?他也没跟你提过?”他一一问,阿朗也一一回答。见他回答的干脆,一双眼睛直看着自己一眨不眨,确实不像知道更多的样子。雷掣神情复杂地低头沉思了一会儿,“莫非是真的…”他喃喃自语道,“好吧,我就姑且信你。孩子可以留下,但你也得留下。一会儿你告诉我,徐飞白现在人在哪里,明天我会差人送信给他,也好教他放心。”

阿朗又点了点头,这会儿他已经知道在大伯面前反抗似乎是没什么用,也越发安分下来。他打量着雷掣的脸色,怯生生地开口问道:“那…我什么时候能回…”

“回?家就在这里你要回哪儿去?宴备好了没有?”雷掣回身问道,门口的家仆立刻示意已经全都准备妥当随时可以开宴,“中秋佳节,我这老骨头过一次少一次了…还得抓你们这个逮你们那个的,能不能让我少操点心!”他说这话的时候又看了钟礼一眼,后者赶紧撇着头避了开。说完雷掣站起来身来,其他原本坐着的人也都纷纷起身准备离开,“今晚的团圆饭先吃了,其他的改日再说。这半个月后万贤山庄设宴广邀宾客,华山派那些人是否也要前去?”

“好像是…”

“那正好,你那三个哥哥也都会去,你就跟着他们一起。等那宴席结束,让徐飞白自己过来领孩子,我也有话要找他说说。”说完,他拉着阿朗几个大步迈到门前,伸出大手就一把搭上前头一人的肩,“钟四爷,那么着急走是赶着去游四方?”

钟礼被他突然来的那么一招给吓了一跳,只是这时再想抽身却已是寸步难行。雷掣没在他肩头使什么力,但也让他隐隐觉得仿若乌云压顶,也不知道雷掣这究竟唱得是哪一出,便也只好笑着回头一脸谄媚道:“堂主…哎不不雷叔——不是说好不提这出了嘛,我真知错了!这也没想跑啊,您不是说吃饭了嘛,我这就跟威哥慈哥先过去呗!您要还不饶我,季离真给您跪下了…”

“用不着你跪,但有别的用着你的地方。”雷掣笑了笑,一把拽过阿朗直接塞进他怀里,“我看你俩挺投缘啊,都爱在外面晃!你俩哥哥还有事做,这几天你就别跟着瞎忙活了,一年到头也挺辛苦不是?临安不缺你这份工,回来了就好好歇歇,你要真闲不住,陪朗儿到处走走也行。记得别玩疯了,每天都给我乖乖回来家里吃饭。”

这话一说出来钟礼就立刻明白了,显然是借着给自己放假的借口,把一个大麻烦丢给了自己啊!他再往前一看,雷慈雷威两兄弟根本也没走远,这时就站在不远处,脸上都是一副看好戏的样子,尤其是雷威,笑得是越发灿烂,活像是黄鼠狼逮着鸡。他这才意识到自己一开始就中了这家伙的套!当下也没法发作,事到如今更没法再说什么别的,便干脆对着雷掣恭恭敬敬地行了个礼,苦笑道:“当家的发话了哪有不听的道理,弟子领命。”说罢雷掣便满意地笑着点头离去。钟礼才转头狠狠瞪了只差把「奸计得逞」写在脸上的雷威一眼,又看向身边同样是心不甘情不愿的阿朗,真是有苦说不出,一个头两个大,“…那就,好好相处吧?小少爷?”

-END

====

试着跳了下时间线交待了一下想写的段子…有点乱而且时间仍然没有怎么推进O-<-<…(绝望)

NPC写得好爽,欺负人也欺负的好爽,再那么爽下去大概没人要跟我玩了…………(耻

不过好歹看到山庄的边缘了等我马上就进去——

补充解释几个像BUG(…)和稍微要注意的地方:

*阿朗来中原远不止他说得那么点时间;期间到处鬼混扯淡总之是玩疯了,爹让干的事也在干,就是拖延得不行了…

*已经用特殊渠道通风报信回去过了所以他爹那儿是…放任状态…(反正明年就到偃月谷三年一次进中原招聘的时候了!还不回去就抓回ry)

*这家伙会说官话,但并不太熟练,从见到雷慈开始,跟雷家人说话都没有明显口音(所以话说的也少),似乎是有刻意隐瞒老爹位置的意思。

*噩梦买一送一,鸣启也有份,下回就ry

*孩子有啥问题?这个还真不能说,反正不是阿朗生的!

*钟礼今天也加餐一只好吃的鳖。

以上,感谢看到这里的各位TUT