连这篇:http://elfartworld.com/works/90855/ 八音盒的来历

和这篇:http://elfartworld.com/works/92124/ 清存档】】

和这篇:http://elfartworld.com/works/94510/ 好像还结婚了】】】

1、

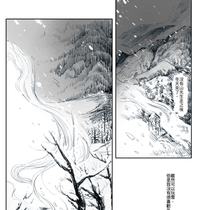

——从这里穿过去,一定能到达山神大人的住所吧。

甚太抬头仰望,面前的两块巨岩中间有道像斧子凿开一样的细缝,宽窄恐怕连两个成年人都不能并肩通过。缝隙中间一片漆黑,像一只满怀恶意的眼睛,从侧面一眨不眨地盯着自己。

这一年,村子里突然遭遇了百年难遇的长冬,到了该转暖的日子,河水没有解冻,积雪也没有融化,山里的动物因为无法找到食物而变得瘦骨嶙峋,接着一个个倒下,别说种植作物,连野兽也渐渐捕不到了。

老人们说,这是因为山神得不到供奉,必须有人穿过山顶那道岩壁,将自身作为供品,祈求春天的到来。

司祭家有三个女儿,最小的一个眼睛看不见,于是理所当然地成了牺牲品。

忘记了自己从哪儿来,想不起父母的模样,没地方可去,流浪到村子周围,因为饥饿而晕倒在地上,被村人收留而活下来的甚太,却怎么也想不明白这个道理。

——比起聪明又安静,虽然看不见但做什么都做得很快的她,我才是村子应该舍弃的人,我应该被当做祭品。

——阿夜小姐对我很好,我应该回报她。

甚太闯进集会的样子把大家都吓了一跳,这让他稍稍有点得意,这可是几年来唯一的一次,全村人的目光都集中在自己身上啊。

长老们讨论了很久,最终还是同意他的请求,甚太很高兴,他知道接着要乘着摇摇欲坠的篮子、在大风雪中前往人力很难攀登的峭壁、带着聊胜于无的食物和衣物穿过那道不知道有多深的石隙,虽然村人都把这看作送死,可他心里隐隐有种不知从哪里来的信心。

——能找到山神大人,只要他开口讲话,春天就会回来。

可他万万没想到,登上山崖,刚刚想要钻进石隙的时候,竟然发现自己刚刚爬上来的地方又出现了一个身影。

“快回去啊!”

甚太冲着一边吓得瑟瑟发抖,一边紧紧抓住轮轴上的粗麻绳,用力把自己向上拉的女孩子大吼。

山谷中的风声像猛兽嚎叫,喊声被切割得支离破碎,变得虚弱又胆怯,甚太觉得,自己用尽全部力量、从胸腔深处迸发出的叫喊,在山神大人面前只不过像雏鸟啁啾一样。

竹篾编成的篮子剧烈地摇晃着,他赶忙奔过去,抓住那双冻得通红,被绳索磨破流血的手,把那个小小的身体拽上来。

阿夜的手臂一接触地面,装着绳索和轮轴的木质支架就发出吱吱咯咯的声音,一下子断成两节。失去重量的竹筐被风卷走,朝下面飘着雪花的黑色深渊飞去。

“傻瓜!笨蛋!白痴!!!这样我不是白辛苦了吗?”

甚太恼火得快要哭出来,又想起眼泪鼻涕冻结在脸上的滋味不好受,只好咬了咬牙,把阿夜拽到身边,解下披在身上的厚毯子,系在她脖子上,用力向两边拉。

“唔……呃,太紧啦。”

阿夜轻轻地笑了,甚太一时间有些发呆,总是默不出声,从小窗口后面抬着头,用失去光泽的眼睛盯着外面,仿佛能看到田埂上奔跑的孩子的她,好像有意外活泼的一面。

她拉着男孩的袖口不放,两人一起分开几乎堆积到腰部的厚厚积雪,朝避风的岩壁下走去。

2、

“眼睛看不见,很不幸吗?”

这个故事刚刚说到一半,对方没有像平时一样追问后面的发展,而是努力思考着什么,突然抛出了这样的问题。

“该怎么说呢……如果是突然丧失视力,原来能做到的事突然做不到了,即使之后可能会慢慢接受现实,但一开始一定会伤心痛苦吧。”

他觉得有些吃惊,不知道原本性格大而化之的她究竟为什么特别关心这一点,不过还是停下来试图顺着她的思路解释。

“比如……龙姬你的话,看不到人的面孔,也看不见树木、花朵、海洋,很难全力奔跑,也没办法游泳和爬树了……你试试闭上眼睛,朝那边走走看。”

她真的合上眼睛,眉头紧蹙,推开椅子站起来向前走,但是几步之后就停了下来。

“不敢……迈步。”

“是的,人无法看到东西,会不知道危险和障碍在什么地方,本能地感到害怕。”

她扭过头,微微偏着头,好像在体味刚才的感觉,接着又眨眨眼睛问道。

“那么要是从出生起就看不到呢?”

“如果是那样,其他的感官会变得敏锐,形成别的可以正常生活的方法。至于那算不算‘不幸’……”

他考虑着要怎么向极少如此追根究底的女孩解释。

“本人应该不会这样认为吧,因为不知道能看见东西是什么感觉。”

“嗯,当时他也是这么说的。”

女孩赞同地点着头,

“他很疑惑地问我‘可怜’是什么意思,我告诉他,没办法自由自在地做想做的事很‘可怜’,但他一点也不那么想,反而说‘没有觉得不自由,也不知道更自由的感觉是什么样的’。”

“他……?”

不知在哪里见过的,眼睛看不见的孩子吧。他想。女孩好像没有听到这个问题,而露出有些懊悔的表情。

“但是,果然还是不该这么说对吧!擅自说别人‘可怜’啊,‘不幸’什么的……”

“既然自己不知道,这便是强加于人的概念,一再如此重复,对方也会觉得自己‘可怜’,真的会变得‘不幸’……最好只是像对待普通人一样对待他们。”

他看着从窗子里投射进来的明媚阳光和被海风吹动的树枝影像。

“只是……如果有可能,想尽量让他们能用他们的方法,体会外面的世界是什么样子。”

“嗯!我也这么想!”

女孩恢复了精神,又仿佛有点遗憾地补充道。

“要是下次还能见面的话……”

3、

苍海看着这间宅邸年轻的主人从二楼的台阶上走下来,动作自然得和视力正常的人没什么两样,对方的眼中仿佛有层白翳,将自我与外界分开,隔离了周围人投注在身上的目光,并在那后面的黑暗中站着,带着某种悠然和好奇的感觉审视外面触及不到的世界。

看到那张面孔,以前无法结尾的故事和那段谈话马上浮现在脑海里,他惊讶于回忆中的形象和声音都还如此清晰。

那时候的自己,认为失去的东西应该努力取回,不完整的东西应该尽力补全,即使有缺憾的事物总可以通过什么方法弥补,虽然知道未来不可能如此顺利,但也只是“知道”,而并不曾真正丧失什么东西。

那么,现在呢?

一面流淌着清澈的河水的白色洋馆如主人所言一般醒目,但是走进这里还是花了不少时间,佣人让他在会客室等候,就在这短短的几分钟里,他反复想着近几个月发生的事,接着是几年前、刚刚来到帝都的时候,以及对自己来说,已经算是很久以前的过去。

——老师,脸色怎么这么难看,姐姐和您刚才谈了什么?

——在哪里见过您吗?

——“白……川”?的确是这样的读法,以前……确实是叫这个名字没错。

——啊,姐姐告诉过我,其他的事情,因为某些原因,安昙野少佐都不记得了呢。

——嗯?忘记……的事……

——“请,不,要,让,她,勉,强,去,想。”

长屋的空气有些闷热,周围充斥着嘈杂的人声,午后的阳光依然明亮耀眼。

——回来了,回来了。

——啊,就像当年一样……

——不,和那些不一样,他们是要上战场打仗的啊。

——怪物……军队真的能控制他们吗……

道路两侧的人群寂静无声,军靴踩在地面上的声音清晰可闻,但临街建筑二楼的人都向前拥挤,在窃窃私语中想要看清走在方阵最前面那支特殊的队伍。

——是非常重要的人。

——后来再遇到她的时候,我真的很吃惊……

——算起来和她成为家人也已经六年了,说来惭愧,我还连她是不是真的习惯了新的姓氏都问不出口。

盲眼的客人带着笑意说,房间外的树木绿意浓郁,夏蝉停息了一会儿,接着以更大的声音鼓噪起来。

——说起来,虽然去了那么多地方,但是帝都也只到过两三次,这次想看看帝国剧院的演出,坐一下有轨电车……

——对了,周围的山上有湖,虽然已经在海上那么久了,多少还是想乘船一直顺着穿过市区的河漂流下来,一定很有意思吧!

——嗯……说到坐船,这次是内部装饰看上去很豪华的邮轮呢,空间很大,仿佛什么都可以装得下。

——只是,虽说各种设备都很齐全,但总觉得不是自己家的船,有种不大放心的感觉。

——能顺利到达就好了。

捆扎在一起整整齐齐的信件怎么数都是二十七封,最上面的一封封口处的折痕已经翻起了毛边,它们和小石子、明信片、异国形状奇怪的钱币一起放在地下室的某个抽屉里。

“旧东西上附着着记忆,也寄托着思念,还有每一个主人发生的故事,每天被旧物环绕,会沉浸在那些东西中无法脱身,有的时候,也不得不果断抛弃一些,不然就无法容纳新的进来。”

从把行李搬进来的那天开始,伯父就对他这么说。

但是,不管最初多么幼稚拙劣,倘若变化了的事物就全部被遗忘和舍弃,那人世一定会变得更加恶劣,会诞生更多的错误吧。为了让更多的人能够毫无负担地走向前方,必须有人留下来记着它们。

他看着手里用淡青色布巾包着的纸盒,在心中构想着里面物品的形状,如果把它交给主人,那么和过去影像的最后联系就将切断。

——即使如此,有些回忆已经融化在血肉里,成为自身存在的一部分了。

4、

和当时的感觉一样呢。

安昙野家的年轻主人坐在会客室里的沙发上,悠长夏日的余光从窗子一侧照射进来,笼罩着他的手臂和身体,而肩部以上的面孔则被隐藏在影子之中。当他的手指触摸着钟面,感受着里面分针和秒针的轻微颤动时,脸上露出了柔和的笑容。

“您要听听看吗?”

过了很久苍海才握住椭圆形的铁皮盒子,要稍稍用力才能把它从对方手里拿出来,他最后检查了一遍里面的零件,转动底部的把手,把它放回桌上。

如水一般的旋律轻轻流动起来,时间好像停止了,相同的段落不断重复,直到音符和音符之间的距离越来越长,金属片拨动产生的声音越来越柔和,最后像慢慢蜷缩起身体,合上眼睛进入睡眠的动物一样变得寂静无声。

空气中似乎依然回荡着余韵,某个角落传来一声轻轻的叹息。

“虽然几乎记不得旋律,但听到的时候,觉得一定是它没错。没想到真的找到了,这是很稀有的舶来品吧,不知该怎么感谢您。”

青年似乎发自内心地感到高兴。

“因为是从别人那里拿到的,别处也找不到类似的款式,并没有什么估价可以参考。如果持有它的人觉得有价值,那它就是有价值了。”

“嗯,我想她一定会非常喜欢的。”

又是一阵沉默,苍海盯着青年身旁空着的位置,仿佛正有个影子端坐在那里。

——这样就好了吧,对方的心情看起来没有半分虚假,缺少了一部分的两个人,彼此依靠也能迎来平静的生活……

“所以……”

大概是因为一直没有得到回应,对方露出了探询的表情出声发问。

——报酬的事情啊,按照一般来说……

“价钱之类的倒是其次,只是有件事想拜托您……”

“嗯?是什么事情呢?”

“……想见见这礼物将来的主人。”

从踏入这栋宅邸时开始的所有思虑好像一瞬间被清空了,仿佛有什么附在身上一般,他在起身告辞之前说出了这句话。

“咦?”

面前的青年露出了礼貌的微笑,仿佛在等他的解释。

“这个八音盒以前修理过,某个地方的金属零件很容易损坏,说不定有时候还要更换。虽然可以写一份提示,总归还是想要当面说明……”

他努力吐出词句,虽然说的是实情,但却比圆一段谎言还要困难。

“而且,把它给我的人算是郑重托付,想要确认有没有交到合适的人手里。”

5、

她站在那里盯着正在轻轻转动的铁皮盒子,如水一样的旋律流淌出来,清澈明亮的音符在安静的房间里显得格外清晰。

有种情绪在心中鼓动,那大概是属于过去的回忆,非常温柔,非常悲伤,但像隔着一层障壁,朦胧模糊得无法看清。

——有什么不对了。

而另一种更强烈的、不和谐的气氛笼罩着这个转得越来越慢的小小物体,虽然完全想不起它原先是什么样子,但总有种确凿无疑的感觉,它和现在不同,上面的某些东西已经永远地改变、消失了。

“姐姐,怎么了?”

没有血缘关系的弟弟稍稍偏着头,把无法看到东西的眼睛转向她的方向。

无法找到缘由,也无法体会情感,她只是睁大眼睛,看着眼前的景物变得模糊,眼角聚集起温热的液体。

音乐逐渐变得柔和、缓慢,最后,仿佛敛起羽毛沉沉入睡一般,白色的小鸟低下头,一动不动地停在那里。

===================================================

*都是BUG,但大家都是硬来的人不是吗……我爱你们,所以请用爱忽略吧【【【

*这个泥潭太大,要十万个肝才能游得出去,我已经尽力了,谢谢大家

上接【http://elfartworld.com/works/93472/】

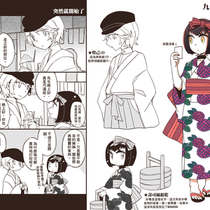

四

“恰逢冬至,冷得很,街上沒什麼人。”迷亭信樂回憶著自己與秋葉蒼海初見時的情節,不忍勾起唇角。這表情更引來彌助的好奇,身長九尺面向寬厚的漢子往前一傾,想仔細看看信樂的表情,卻被對方擺了擺手,示意他不要靠得太近。迷亭彌助因為小輩這樣的舉措,一時氣得七竅生煙,卻又不忍心就這樣打斷師弟的故事,只好一臉慍怒地端起無味的茶水,邊喝邊聽。

“四處都是昨夜的落雪,一地白銀素裹,雪厚得要命,要小心翼翼地走,才不至於滑倒。想必也是因為這個緣故,沒見到人吧,當然,也可能是因為我出去得太早了,畢竟當時,天色也是如雪地似的白色。”信樂思索著那時的場景,停頓片刻後又說,“一眼看過去,有種世界被白色侵略似的奇怪感覺。我呢,當天沒有表演,也懶得訓練,閒得發慌,於是披著保暖的衣物四處遊走。街上連三輪車或是人力車都沒有,我就在那片白茫茫中隨意走著,不知不覺間,到了市郊,終於看到了一個人影佇立在雪地裡……我想著既然能在冬至的雪後相遇,也是緣分,便生出了停下來後向對方打招呼的念頭……”

“走近之後,我發現那人是個男性,正拿著笤帚在掃雪。粗略一看,對方的頭髮在維新之後的男性裡算是長的——那頭髮我也形容不好,說是黑色也不盡然,可能更接近紺色、或是青色,但又有點深——髮絲稍稍有點長,正好能在俯身時順著兩頰垂下來。從衣物打扮中,大概能看出來對方並不貧困,羽織洗得乾淨,從衣料上來判斷,屬於雖然不華麗,但卻做工精巧的衣服。”信樂事無巨細地描述著自己的回憶,見並未引來師兄的不耐煩,便繼續了下去,“那個男人就是穿著那身衣服,拿著不太合身份的笤帚,在冬至的雪地裡掃雪。”

“‘您好啊,今天真冷——你這是在做什麼呢。’我這麼和那人說道,對方似乎埋頭於清理工作,過了好一會兒才反應過來。我再一看對方的和服下擺,已經被化雪濡濕了,上面沾了冰渣,對方卻不為所動,好像根本不怕那身衣服被雪弄壞似的,老老實實地抬起頭來回答:‘在掃雪。’——其實他也不用答我,畢竟,只要不是瞎子,就能看出他是在掃雪,無非是沒事找事地挑個話題罷了。可就是這樣無聊的話,他也應啊,我想,那是出於一種社交的習慣。”

“‘為什麼要掃雪呢?天氣這麼冷,等雪化不好嗎。’我問他道。對方愣了一會兒,說:‘附近的人若是出來走動,在這麼厚的雪上會滑倒,成人倒是無妨,若是孩子一不小心摔到,就不大好了。’我正疑惑,對方又好像要說服自己似的,指了指身後的建築,我這才看到那屋子的櫥窗旁掛著寫了‘萬川閣’幾個字的豎匾,門牌上的字很模糊,如果不是有意去看,是看不清的,‘敝人在這裡開店,雖說並無多少客人來訪,但這種事,我想還是做了的好,如果有客人因為積雪而摔倒,我會坐立難安。’他話是那麼講,但只要不是欠賬賒賬,出了門,誰還管客人的死活。觀眾要是出了寄席,我也不會去在乎他們還有什麼事。我在那兒待了會兒,那個男人又繼續掃了起來。”

“我突然就明白了。那個人他——只要是看不慣的東西,就不會讓其擺在自己面前。”

迷亭彌助大聲地吸著茶水,聽到這話後,頗為誇張地挑起粗厚的眉毛:“你僅僅是看著他掃雪,就得出這般結論?那還真是輕率啊。”

“僅僅是我的經驗談罷了……我一下子就被那種東西吸引住了,不是他固執地非要自己去掃雪的行為,也並非是因為對方稱得上清秀的容貌,硬要說,可能和他掃雪的時候,微妙地露出的某種神態有關……啊,講不清楚,若是我能將當時他的神態模仿出來,你恐怕就能明白我迷戀其的原因吧。”信樂說得口渴,拿起茶水來一飲而盡,這番話卻不得彌助師兄所信,只見長相滑稽的男人做出一個怪臉,看起來活像憤怒的不倒翁達摩,“說是仙氣也好,或者是紳士風度也行,再不然就是溫柔的態度,那個人就是透露出那樣的氣質。彌助兄,我以前還沒怎麼見過那樣的人,華族身上勢必會帶的從藩國時代繼承來的腐臭傲氣,那人身上沒有,單說是讀萬卷所得的儒味,又不盡然,要說超凡脫俗,倒也不是——之後與其相處時,甚至能感受到幾分商人的市儈氣息,但要說是俗氣,那就是大錯特錯了。那人的個性就是有種讓人迷戀的特質啊,彌助兄。”

“對方的為人沒感覺到,倒是能明白過來你陷得頗深啊,還說是迷戀,我看,這早就超過你說的那套鬼扯了。”迷亭彌助被信樂叫了名字,隨口應答。面對這句話,信樂爆出一陣爽朗的笑聲,笑畢,又舉起茶杯,嘴角的弧度卻怎麼也舒緩不下。

“我僅僅是受到對方的個性所吸引罷了,這話,我想也不用再說一次吧。”

“那麼,你要怎麼追求這位掃雪的老闆?”

“追求?不,我是不會追求蒼海兄的。”信樂好似聽到什麼好笑的東西,又大笑了起來,彌助一臉難堪地等師弟對自己的話失去嘲笑的興致,才又聽到信樂清了清嗓子,“迷戀這行為,和喜歡、愛慕還有一個明顯的差別,那就是迷戀是隨時都能抽身離去的,既然隨時都能離開,又怎麼會去追求對方呢。所以,我是不會去追求他的。既然是迷戀,那只需遠觀便好。”

“那不就是不負責任。”彌助心直口快道。

“死板如彌助兄你,大概會說這是不負責吧。要我來說,我倒覺得這恰到好處。既然稱作迷戀,那也是死心塌地地享受著對方帶來的愉悅,這一點上與喜歡和愛慕並無不同。可喜歡和愛慕是希求回應的。是,喜歡和愛慕是會付出的,可付出多少,就會奢求對方能回報等量——又或更多,又或更少,無論如何,喜歡和愛慕都有這樣的特性在。但迷戀不同,迷戀某人的感情並不希求能從對方身上得到什麼,也因此,僅僅是沾上對方個性的光輝都好像天神降臨般欣喜——難道不是這樣嗎?迷戀不是比喜歡和愛更偉大的嗎?迷戀難道不是世界上最偉大的感情嗎?這般了無自我的感情,人世能見到多少?”迷亭信樂抬起頭,見自視甚高的師兄面色鐵青、無語凝噎,不勉又生出笑意來。好一會兒,彌助才咕噥起來,說的話不外乎是些反駁,卻僅僅是耳語音量罷了。等彌助又有了講話的慾望,茶水已涼得透徹。

“——竟是些歪理。話雖如此,你就這麼迷戀上對方,也未免太過輕浮了吧。哪有光是看人掃雪就迷上人的道理啊,縱然你是個白癡,也不至於如此吧,更何況,對方是個男人。在此之前,我可不知道你還對男色感興趣啊——”

“我無所謂人的性別,只要對方的個性和我胃口、有趣就好啊,彌助兄。”

“胡說吧,哪有男人看到女人的胴體,還不為所動的?除非是好男色——話又說回來,我聽得雲裡霧裡——是啊,身為老闆卻自行出門掃雪,縱然是有不得了的品質,可我也沒覺得那人的個性有什麼值得你覺得‘有趣’的地方,至少與我而言,沒什麼特點。”彌助道。

“有趣並非是奇怪,至少,奇怪的個性並非吸引我的事物。你想,若是看到有人的長相奇特,定然會對對方的面孔發笑吧。”這話又戳到彌助的痛處,對方怒目而視,卻不好發作,只得作罷,“但是這長相奇特,和長相秀麗、長相惹人喜愛,就又隔了十萬八丈遠,個性自然也是如此。兩者要說有什麼相似之處,應當就是容貌奇葩者,必定會迎來路人的側目,而相貌靚麗之人,也勢定會習慣被人注視,除此以外,兩者就並無相同了。”

彌助聽完此言,有片刻因憤怒而失神,隨即,卻又為眼前的男人的話語觸動,并感到可悲。迷亭信樂是個性奇特之人,這男人想必如彌助自己那般,在鏡前為己身的個性感到厭惡。迷亭彌助的自卑僅僅限於臉龐,但想到師弟或許連自身的個性都厭惡,就感到後頸發涼,繼而憐憫。迷亭信樂卻似乎未察覺到彌助的想法,只是張口繼續說了下去。

“那個人的個性,於我而言就是那樣,我深陷其中。為其清澈的綺麗所觸。這就是我怎麼迷戀上那一位的過程了。至於你說太過我太過輕易便喜歡上初次見面的對象,實質上,還有另一端插曲,不知你是否有興趣再斟上一杯茶,聽上一聽?”

“正有此意,你講吧,我聽著。”彌助為茶壺蓄上熱水,迷亭信樂略一遲疑,將彌助的梅花折扇擲在地上,引來彌助不滿。

“我看了一會兒那人掃雪,隨後,為自己站在遠地無動於衷而感到微妙地羞恥。於是,便問對方:‘您有沒有其他的笤帚,我也來幫忙吧。’那男人聽了,便點點頭,進了店鋪,過了片刻拿出另一把笤帚遞給我。我起先不大會掃,是在對方的教導下才明白過來要做什麼的。”迷亭望著寄座的紙門出神,似乎神思已回到遙遠的雪後,過了會兒,才低下頭,繼續看起手中的折扇,“對方也並沒為我不懂此道而不耐煩,只是教給我。之後再沒什麼談話。我在雪地裡凍得十指發麻,只想著快點暖暖身子,對方似乎察覺到了我的狀況,便停下來,邀我進他的店裡坐坐,并遞給我杯滾燙的茶水,讓我好好地喝幾口。”

“僅此而已?”

“還能有什麼呢……不過如此罷了。”迷亭信樂站起身來,彌助卻見對方的雙眼不知眺向何處,所思何人。

五

迷亭信樂雖是這麼向自己的師兄說的,真實的情況卻遠比這要來得更離奇;縱是千百落語家共演,恐怕也得不來更為戲劇性的故事。事情要從冬至前的雪夜說起,并要追究起落語家二目迷亭信樂緣何出現在郊世而非寄席——縱然,迷亭信樂所說的故事不假,卻也並非全然真實,至少,他所講的從一開始便是虛構的。

彼時正是深冬的第二場雪,市郊的路上燈光稀少,洋洋白練落得一地,卻被夜色吞沒;時間要說是深夜還不至於,可是因為雪天的關係,天黑得要比往常早;市郊的房屋街道亦不如別處擁擠,稀疏卻別有秩序地坐落在路旁,唯獨其中一棟建築好像從天而降似的,孤立在小巷盡頭。從房屋的櫥窗和氛圍來看,恐怕不是住家,而是店吧。

迷亭信樂敲響這座店的大門,未等裡面的人回應,便走了進去。進門後的第一句話是:“麻煩您讓我在這店裡躲一下。”看店的——他想那是店主人吧,應聲從手中握著的古籍中抬起頭,略帶困惑地看了迷亭一眼,“著實抱歉,我被人追著,詳細情況稍後再提——能不能幫我下?拜託啦、拜託啦。”迷亭道,并將袖子捲起,給他看自己被淺淺砍了一刀的手臂。對方見狀皺了皺眉,卻還是沒問起緣由,只是起身打開櫃檯後的地板。迷亭順著對方視線所指方向看去,見地板下裸露出茶色的木樓梯,一直沿著下方而去,在微弱燈光照耀著的昏暗室內,不知為何給人一種樓梯本身是生物的錯覺。

“樓梯後是放古籍的地方……進去吧。”

迷亭依對方的話走了進去,一邊等著男人關上門,一邊向對方道謝:“對了,你店鋪台階上的雪我有好好地用腳踢掉,麻煩啦……實在太謝謝了,小生必當報今日湧泉之恩。”

男人因自己所說的話而微愣片刻,卻很快就反應過來,過了會兒又說道:“因為年代久遠,裡面東西被雪水沾到的話不太好,麻煩您不要亂動。”

“啊啊?好。”迷亭聞言盤腿席地而坐、一動不動,待店主人再關上地板的暗門,便上了台階,用心聽起外面的聲音,半晌,能聽到外頭的大門有被人打開了。

“可別告訴他們我在哪兒啊。”迷亭嘟噥著,寄希望於素不相識的青年老闆,對方的為人如何、個性如何,他都不清楚,只是恰好看到有間屋子在雪夜中佇立,就進來了;至於能不能如自己所願、讓自己躲過這一劫,就要看對方有沒有那個心。若是不幸被追來的人發現,也只好認栽啦。

地板那頭傳來幾聲響動,想來,追著自己來的人是進了店。又是一聲咳嗽,才聽到那頭有個沙啞的男聲道:“喂,老闆,你有沒有見過一個男人,比我稍稍高上一點,穿和服……頭髮這麼短。”迷亭猜測樓上的人恐怕正用手比劃著,描述自己的相貌。沒想到先來的是那邊的人,這也沒辦法了。正當迷亭如是想時,又聽到古董店的老闆開口了。

“穿和服?怎樣的和服?”

“素黑色,外面套了件紋衣。老闆,你見過嗎?”

“啊,”古董店老闆不急不緩地應了一聲,令迷亭感到心口一緊,“剛才是有個人過來問路,不過很快又走了,我想,應當是你在找那個人吧。”

“真的?”沙啞的聲音又問道,許久才以不好意思的腔調又說道,“他往哪個方向去了,您看到了嗎?”

“往那方向去了,天太黑了我也看不清,但是剛才他問我怎麼走出這一片,想必現在正在往外頭走吧。”青年以略有些不確定的語氣說道,得到這回答,不速之客忙道著謝,迷亭信樂又聽到門合上的聲音,這才松口氣。這時,腳步聲漸近,迷亭仰起頭來,站在如盤旋之蛇似的樓梯上看向高處。隨著木板被打開的聲音,木梯欄杆交錯繚亂的影子疊在一處,自樓上來的燈光瀉進密室,這才使迷亭感覺到這棟房子被建造得精巧——錯落有致的器物暫且不提,木榫構築的房梁也複雜得有如機關,木材本身卻乾淨利落,帶著股奇特的香氣;自天花板上垂下來樣式各不相同的燈飾,因其高度亦不同,看起來竟有些像天燈漂浮在室內。隔著數尺,是方才救了自己一命的古董店店長。

——原來過了緊張的餘韻,無論是屋子還是器物都能使人耳目一新,進而覺得好看。迷亭注視起男性的臉孔。方才太過緊張,只想著保命,現在一看,救下自己的店主人有著稱得上清秀的五官,雖說眉宇間透著比自己要年長、見聞多的風霜,可仍說得上是相貌堂堂之人。

“剛才進來的那位已經離開了。”

“我還要再躲一陣子,麻煩您啦!”迷亭雙手合十,擺在面前,等著得來應許。古董店的主人並沒有拒絕,只是點了點頭,又合上密室的天花板。迷亭坐在旋梯上,倚著欄杆,向下望去,隔著間隙與間隙隱約能見到底部平坦的地板。又是店門開合之聲,這次,出現的卻是對男性來說略有些尖銳的聲音。

“多有叨擾,請問您有沒有看見一個大概有這麼高的男性?穿著和服,羽織上則有圖案,像這樣的。我看到您的店門前有腳印,就想過來問問。”聲音話音未落,迷亭的心又提了起來。進來時太過倉促,只把店台階上的雪踢了下去就沒再做別的了。

“啊,您要說是腳印,這裡畢竟是店家,多來些人很正常吧……您問的那位已經是一段時間前來問路的,您看的腳印則想必是剛才過來的那位——剛才也有人問過我是否見過那樣的青年。”青年店主不慌不慢地說著,“對方大概向著外面去了。”

來人疑惑道:“剛才有人問過您?”

“是的,我想是您的朋友吧,那是位有些粗魯的男性。”青年答,這次得來的卻是尖銳的聲音倉促的一聲道謝,隨即是什麼器物被碰到的聲響,又是幾句抱歉,隨後,門再度合上。迷亭猜測自己算是平安了,便將臉埋在手掌間休息。書店的地下室浸泡在古籍的墨香裡,迷亭雖然識字,卻並不是鑽研學問之才,僅僅喜歡讀些自認為有趣的東西,也因此對這些古籍沒多少興趣。何況店主人剛剛說過,東西不能沾雪水,滿身冰渣的自己還是不要去碰的好。

青年店主再打開地板,這次問道:“您為什麼要躲著呢?”

“我想先問問您該怎麼稱呼,我是迷亭信樂,您?”迷亭打量著對方的五官,問道。

青年答:“在下秋葉蒼海。”

“看您的年齡,應當比我要大,稱呼您蒼海兄方便嗎?”迷亭雖這麼說,卻未等對方會答,就繼續了下去,“我在花街一不小心捲入了點事件,結果就如您所見,被追殺啦——”他看到青年的神色,又忙改口,“抱歉抱歉,之前說的那個是假的,這事情絕非與花街有關。事情是這樣的,前些日子我家恰好有些不太方便對外說的事情,於是就像賭徒們借了些錢,結果到了期限,我又還不來,差點就要被帶到郊區以命相抵!情急之下,我便躲進巷子,準備伺機逃走,卻看到您的店……”

“信樂君?”蒼海試探性地問道,這稱呼大概是為了回應自己剛才稱呼他為“蒼海兄”吧。

迷亭信樂抬起頭來,看向店主人的臉,應道:“是?”

“若是不想講緣由的話,不說也沒關係。你被砍到的地方不要緊嗎?”

“啊……”迷亭捋起袖子,再看了眼手上的傷疤,血雖然還時不時滲出,卻能看出砍得並不深,甚至可說是只傷及皮肉而已。

蒼海只粗略地看了眼,便說道:“看起來無甚大礙,不過還是要消毒。我去找酒精。”

“要拿清水洗嗎?”迷亭問。

蒼海聞言皺了皺眉,答道:“這樣的傷不可以用水洗,不處理傷口,就算是小傷也有可能患上破傷風,還請稍等。”

“哇……還有這種說道啊,我都不清楚。”迷亭看向自己的傷口,蒼海再沒理他,而是轉身去拿消毒用的器具,再過片刻,蒼海手裡拿著酒精來了。

“我要灑酒精了,信樂君。”

“是?”迷亭疑惑道。

“可能會有點痛。”秋葉蒼海拔起軟木瓶塞,將酒精倒在迷亭的手臂上,後者被液體的刺痛感嚇了一跳。這豈止是有點痛,迷亭想著,為了不讓自己因疼痛而扭曲臉孔,大笑起來。蒼海抬起頭來看他的臉,似乎為他突如其來的笑聲而不解。

“為何要笑?”

“嗯,因為太疼了吧?”迷亭道。

“這說法倒是頭一次聽說。”蒼海又取出紗布,將迷亭的傷口扎上,“出去以後,還是找專業的醫生看看吧,我只能做到這裡。”

“好的,啊,我覺得要是愁眉苦臉,事情好像會更糟糕……仔細一想,又覺得沒什麼可愁眉苦臉的,以前有遭受過更厲害的痛嘛!”迷亭故弄玄虛道。

“以前?”

“起身的時候腳趾一不小心撞到門板,比這個痛多啦……!”

“噗。”秋葉蒼海緊鎖的眉頭霎時鬆弛了下來,輕輕笑了一聲,臉上少了幾分嚴肅。迷亭十分滿意於對方的回應,倚在旋梯的扶手旁看著對方的臉。一刻後,蒼海便起身收拾起剛才端來的用具:“你就在這裡過夜吧。”

“哇!好的!”迷亭點頭,蒼海又蓋上暗室的門。迷亭找了個平坦的地方,靠墻坐著,不一會兒便生出倦意。眼前景色好像墜入酒壺裡,看不清虛實,迷糊間想起來要向人報恩,可也不知道怎麼報才好。

也罷,船到橋頭自然直。迷亭如是想著便睡。次日,迷亭從夢中醒來,被紗布包裹過的左手不知為何失去了知覺,既不痛也不癢,只是讓肩膀覺得沉而已。再一看,自己身上不知何時蓋了棉被,想來是蒼海想到自己在冬夜會覺得冷,才為自己蓋上的吧。除此之外,昨夜身上沾到的雪水倒是不見蹤影,想必現在也可以去看書了吧。

地下室的書櫃排列得整齊,不論何處都帶著陳舊的書香氣。迷亭隨意拿起一本,看到上面都是些晦澀難懂的漢字,原本以為仔細讀讀就能明白,過了會兒卻發現是經書一類的東西,就此失去了讀懂的自信,不如算了。迷亭正這麼想著,卻聽到有人從樓上走下來,再一回頭,看到蒼海站在旋梯上。

“我這就走啦,麻煩了!”

“再等幾個時辰吧。”蒼海道,引迷亭出了地下室。白日的古董店或許是因為沒有燈光的關係,看起來反而比晚上來時要暗,各色器物擺在一起,能看出來自不同的地方。迷亭俯下身去仔細看著櫥櫃上的商品——北國被珍珠裝飾的蛋形珠寶盒,刻有不知何處的貴族家紋的銀色拆信刀,或許曾為某位女性嫁妝的檀香首飾盒;種種器物放在一起,卻並不讓人覺得雜亂;那其中有一樣吸引了迷亭的目光。

“蒼海兄?”迷亭問到,店主人應聲看向他所指的商品——是件裝有把手的雙筒器物,望東西本身很小巧,外層為色澤雅緻的烤漆,把手則鍍了層金色,或許是因為年代久遠的關係,已經剝落了一半,“這是……?”

“啊,是在西洋看歌劇、或是舞台劇時用的望遠鏡。”蒼海見迷亭對商品生出興趣,便解釋道。

“歌劇……?”

“嗯……信樂君更熟悉能劇、歌舞伎之類吧?歌劇就是類似的東西,只是會在演出的過程中以歌唱的形式表演。”蒼海說這,將櫃子上的望遠鏡拾起,并遞給迷亭。

“原來如此……這是怎麼用的啊?我可以拿著嗎?”蒼海默許後,迷亭將望遠鏡放在手心中,仔細看起鏡筒上的圖案,不知是因為年代久遠,還是原本就被製作成那樣的紋路,烤漆內部有雜亂無章的黑色絲線,仔細一看,其中又有幾部分看起來頗有幾分意思。迷亭持起望遠鏡的把手,將目光對準鏡片,卻只能看到一片朦朧。

“蒼海兄?這個要怎麼看?”迷亭擺弄起雙筒望遠鏡,問道。

蒼海答:“鏡筒的中央旋鈕,只要慢慢轉動,便能調整鏡片了。”

迷亭如滄海所說,一手持把手,一手調整望遠鏡的旋鈕。開始,望遠鏡中所能看到的不過是一片紺色,迷亭正疑惑那是什麼東西,隨後又為鏡中出現的紋路嚇了一跳,這才明白過來自己是在看蒼海的羽織。

鏡筒小小一個,近處看,也就只能看到一片而已啊。迷亭想著,將那望遠鏡又調了調,眼中所見終於變得更為清晰。事畢,迷亭將東西放下,問道:“蒼海兄,這個東西要多少錢?值錢嗎?”見對方面露詫異,迷亭又說:“只是問問而已,下次來再買吧。”

“東西只有在覺得有價值的人面前,才有價值吧。”蒼海說道。

“哈哈,原來如此。”迷亭再逛起店鋪,此後再看到什麼東西,也只是隨意看看,再沒問。等到天色全亮,蒼海拿著笤帚走出門外,在門前掃雪。其後所發生之事,便不再贅述,唯獨迷亭未講到的部分,需添上幾筆。

彼時迷亭拿著笤帚,在萬川閣階前掃雪,十指凍得通紅,等到道路被清理乾淨,頭上已經生出太陽。迷亭搓著發紅的手,藉以為自己帶來溫暖,蒼海似乎早做完了清掃,正在石階前用雪堆做著什麼,迷亭便走過去看。只見石階上,兩個手掌大小的雪球並排擺在一起,晶瑩剔透的純白上各蓋了兩片不知哪裡來的枯黃竹葉,還用小石頭在葉片下按了兩個小點。迷亭愣了一會兒,才明白過來那是雪做的小兔子。

蒼海見迷亭看到自己做的兔子,也並無什麼反應,只是坦然地繼續捏著。

“啊,是兔子!”迷亭道,將兔子捧起來,仔細看了起來,“我都做不了這麼好啊!你等下,蒼海兄,我加點東西?”

“嗯?”蒼海聞言挑起眉毛。

迷亭見對方來了興趣,便將小指外的四指放在兔子身下,裝作是腿,放在指尖緩緩轉動,撥弄手指:“看,是腿!”

蒼海輕輕一笑。迷亭便心滿意足了,只不過過了段時間,迷亭才意識到這樣兔子就不可愛了,而且——“好冷!”迷亭道,忙將兔子放下,誇張地抖著雙手。

“進屋喝點熱茶吧。”

“好——”迷亭便跟在蒼海身後,又進了屋。不過一刻內,兩人手裡便捧起茶杯,又聊了些話,迷亭見路上有了行人和三輪車,便告辭離開萬川閣。室外,空氣已在輕紗後的日光裡暖了不少,車夫問了句目的地,便蹬車離開。等到連模糊的招牌本身都已看不清楚,迷亭才轉而看起路邊的風景。車夫是個好談的男人,迷亭原本也喜歡與人交談,不知此刻卻為何失去興趣,等到車子駛進鬧市,忽而聽到胸口“咚”地一聲。

不知怎的,竟想起蒼海兄的面孔,隨即又想起蒼海兄的種種行徑、表情、與表現出的個性。一時之間,如泥沼般讓人走不出去。

“……沉下去了。太令人迷戀了。”迷亭輕聲說著,車夫轉頭想聽清他講的話,聲音卻被一聲鬧市裡的吆喝吞了下去。

【終於補完上車始末了!雖然寫完以後發現迷亭為何被追殺又插不進去(……)算了以後再補(被無限拉長的序章戰線】

【謝謝黑月讓我搭船哇!(再度嚎叫)】

【嗯……裡面對蒼海的觀點都是迷亭的不是作者本人的❤就此迷亭迷弟(?)的生涯就算正式開始(??)了】