【九月一日 晴】

生命是以时间为单位的,把生命浪费在学习上等于谋财害命。

——鲁迅

=================================

以上是胡扯的。

但很多人应该都是这么想的吧。

今天确实是个好日子,阳光明媚却不晒不热,有红墙白瓦,有蓝天白云,习习凉风和翠绿色的树荫。这种日子就该三五基友结伴出游或者一人窝在家里睡大觉,干点什么不好啊,反正他妈的不应该用来上学。

还他妈的是“开学第一天”。

……

这里是H省S市第七中学,一所(仅限看起来)正儿八经的一类重点高中。虽然名字很公但其实是私立,虽然名义上中考成绩要的很高,但其实属于交钱就能上的类型。

这会儿操场上正在召开今年份的开学典礼,一千来号人难得穿着一模一样的衣服——深灰蓝色的西装制服外套,在有钱学校才能造得起的活的绿草地上站成二十一个方块阵,萎靡不振地听着主席台上一个地中海啤酒肚老头慷慨激昂地发表陈词。

“在这金秋九月,硕果飘香的时节,又有486名新同学,加入到了我们这个温暖的大家庭里——”

主席台上坐着一排有钱人。此时此刻话筒前站着的则是最有钱的那个人。校长的声音透过巨大的广播喇叭,可以清晰地传遍操场的每一个角落,尽管他说的话并没什么人听,而且还跟尴尬地吵得前排的同学们没法站着小睡。

“咝——”

“咝——”

有很细微的信号声音,从喇叭里传了出来。

……

“在此,我代表全校教职工和师生,向——。”

……

话音在这一句的时候,戛然而止。

讲台上的校长身体突然轻微地抽动了一下,虽然这只是阵很短暂的停顿。他好像低头看了自己的腹部一眼,接着继续面带笑容地说道:

“我代表全体教职工和师——”

……。

可是这句话他也没有说完。

校长的笑容僵在了脸上。

接下来的事情发生在众目睽睽之下,电光石火之间。尖锐刺耳的吱吱声从广播里发出来。然后是砰的一声,话筒倒地的声音。校长捂住了肚子。不对。脖子。不对。一只手捂住肚子一只手捂住了脖子。从他的喉咙里开始发出奇怪的咯咯声音,像是某种魔幻电影里急速生长的枝条的特效——

——绿色的东西。

有绿色的东西,从他的嘴里冒了出来。

从他的嘴里……鼻孔里……眼睛里……耳朵里……

绿色的。

深绿色的。

棕褐色的。

黑色的……

……

啪。

红色的。

60。

曾经以地中海啤酒肚中年男人的形象聚合在一起的肉块,在人类反应范畴的大约三秒钟时间里,被从他身体内凭空舒展开来的黑色枝条撑爆,最远的一块内脏飞溅出了五米。

59。

校长原本站的地方,现在矗立着一棵约五米高的树。树上枝繁叶茂。甚至挂着一串串鲜红色的,诱人欲滴的果实。

48。

没人知道发生了什么。主席台上的男人们不知该向前还是后退,多数只是目瞪口呆地站在那里。

37。

原本整齐的方阵分崩离析。像气味分子一样开始胡乱运动。有人开始往校门的方向跑,跑到黑色铁栏杆的位置,一眼望去,却发现之前车水马龙的街道上空无一人。

26。

有人试图推开校门。校门甚至没有上锁,似乎只是平静地虚掩在那里,却仿佛焊死在地面上了似的,怎么用力都纹丝不动。

15。

有人试图翻过栏杆,却发现甚至没有可以借力下脚的地方。栏杆的空隙看起来是空气的地方,摸上去坚硬并且冰冷,就像一块看不见也打不碎的玻璃。

4。

有人惊声尖叫。

3。

有人强作镇定。

2。

有人脸上逐渐露出笑容。

1。

挂在苹果上的,被穿透的校长的头颅,忽然睁开了眼睛。

破碎的血肉仿佛被一股看不见的力量吸引,缓缓悬空起来,在苹果树下重新聚拢成为整体。主席台上还有人震骇到忘了动弹。校长的血肉拼合成的,支离错乱,仅仅勉强可以称为“人形”的东西,突然转过头,扑了上去。

=====================================================

男人在屏幕前敲下按钮,十指交合,没有被长发挡住的另半张脸上,露出了半丝像是欣然、又像是期待的笑容。

“那么……‘第一阶段仪式’,开始。”

=====================================================

PS:

·可以根据以上主线内容进行打了!第一日打卡时限为7月12日前,图文不限,字数/页数不限,如果内容不涉及玩家死亡,请打【日常打卡-日常剧情】tag,响应后企划主会按字数/页数结算零花钱数额并登记在参与角色的称号位置。

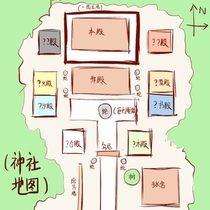

·两周内可以随时私敲企划主进行调查。【非日常剧情-案发现场】有很简陋草率的现场照片。想调查哪里指着照片问就行了。

·但凶器不一定在现场。或许在探索其他地方的时候你也会有新的发现。

·7月1日-7月13日随时可以私企划主投票指认你认为是大天使的人。7月14日进行投票整合与处刑得票最高的人。

·投票剧情也可以写在打卡里。投票使用你们手机里突然多出的一个名为“SLinker”的只能投票的APP。

龙与虎

“这样那样唱著歌儿的,是前进的幽灵船,不论善恶终是不复存在,行进在寂静的街道上。”

“动物的生死在你手上不值一提,那么人又如何?”

“你是为了杀戮才端起枪支的,当你的手已经被你杀死的生命的鲜血沾满时,你又有什么资格说拯救?”

“没有。没有。一切皆为虚妄。”

“拯救。”一个声音说,“拯救。”

“再见。”那个声音说,“再见。”

“再见。”我说,把猎枪背上了背。

大和抚子冲我微笑。

不,那不是。

美杜莎冲我微笑。

真失礼啊。

对方说。

那么倒带——倒带——

安妮•海瑟薇冲我微笑?

今早我见到了最古怪的景致。

我在去往住宿区的路上,清晨又热又黏腻,一年中的这个时节皮肤总是汗津津的,衬衫总也干不透。当我经过岔路口的时候,看见了被烧得一塌糊涂的公园,空气中弥漫着鸟毛被烧焦的恶心味道,让我想起了我还是猎人时候的森林火灾,足足五天它才灭掉。我只背了一杆猎枪和一个网球包,左手的冰啤酒变得越来越热。我知道不该当街喝酒,可管他呢,我刚刚才经历了漫长的旅途,一点儿也不想再管这些复杂的事情了。

我上楼之后和我住对门的人(我不知道还有人住对门,我以为这里还挺宽阔的)正在用钥匙开门,他头发乱的可以,让我好奇他今早起床后到底有没有梳头发。

“您好。”我的邻居对我说,“您是住在这间吗?我在你的隔壁,我叫罗桑夏。”

我一开始没能从外貌上辨认出来对方是男是女,如果不是那异常能够证明对方是男性的声音,我也许会喊错——不,也许不会,他一马平川,穿着典型男式的衣服搭配。就算我是瞎子也该看出来对方的性别了,即使那张脸太有欺瞒性也不能成为认错的理由。

“你好。”我对他报以微笑,“我是格伦维尔•瓦伦丁,叫我格伦就好了。”

“格伦先生也是来这里参加这个课题的?”那个叫罗桑夏的大西洋扁贝(注1)问,他看起来性格和脾气都很好,身上穿的衣服也不像他是个贫穷的人的样子,我没弄清楚他为什么来这里,如果能享受到平和的生活的话,反正是我就会选择和平。

“是的。”我说,“因为我很穷嘛——万一赢了怎么办,那我不是赚翻了。”

那位中国人笑了笑,好像觉得我说的话很有趣似的。接着我们俩互道再见,进了自己的房间。他没有问我的猎枪是怎么回事,我也没问他为什么要来这里。这大概就是陌生人之间最应该保持的距离。

我走在去赌场的路上的时候,有辆车急速滑过我身边。阴沟里的水溅了我一身,我其实本身并不是很在意,毕竟我走的是个死角,那辆车的倒后镜应该看不到我。但司机还是冲了下来,我看着他的金发碧瞳,心想这就是NPC哦,和人真像。

他向我道歉,问我有没有事,我恍惚之中甚至出现了幻觉,但是我知道他不是,所以我说我没事,他看起来好像依旧很愧疚的样子,问我喜不喜欢吃墨西哥卷饼,如果可以的话可不可以请我吃,我很遗憾地说我得去工作,中午在那里蹲马路上吃盒饭,而且没法赶回这边,本来我以为这样就算了,谁料想他执意给了我一张名片,说是有时间一定要打电话给他,否则他会一直良心不安。我莫名其妙地就答应了。

等他走后我才开始看名片,上面写着艾利克斯•埃斯波西托。底下是他的号码,工作地点是帕康斯普希的警察局。这点让我一惊,我以前怎么说也是个偷猎者,看到条子还是会吃惊一下的。然而才到中午我就后悔没答应这位警察先生了,因为这里赌场的盒饭实在是忒难吃了。我万万没想到模拟小镇也会这么还原现实中的工作环境,太令人悲伤了。

所以我毫不犹豫地给警探拨了电话,问他愿不愿意今晚和我出来吃饭,他接了电话,但是告诉我他今天要加班,非常遗憾地和我道了歉,并承诺我下次他一定出来。虽然我一开始没觉得他会同意,毕竟虽然说是他让我打给他的,但是我并不想让他请我吃饭,一个大男人怎么能随便在与对方素昧平生的情况下就吃嗟来之食,我只觉得就算是NPC,能AA一起吃个饭交个朋友也是好的,结果遇到了一个大忙人。

我下班后在回去的路上看到了艾德•琼斯,他正在蹲在地上左手捧着一个饭盒,右手拿着一个牙签狼吞虎咽地吃着章鱼烧,左手挂的塑料袋里还有个被包好的热狗。我看到他在吃的东西不禁想起来我中午那个已经看不出来能吃的午饭,一时间非常心酸,但是觉得抢小孩子吃的东西非常不道德,所以还是收回了手。

但我在啃着薯片背着我的猎枪回去经过警察局的时候还是鬼使神差地准备在警察局门口坐下来,活脱脱一个乞丐,然而令我吃惊的是我看到罗大西洋扁贝居然也在警察局门口,我有点吃惊地停下步子,薯片啪一声掉在地上,我一边狼狈地在所有薯片都凄惨地落到地上的五秒定则内捡起来,一边偷偷抬起头去看正在聊天的罗桑夏和艾利克斯,但是两者看到我过来之后却突然停下了谈话,然后在我深深的懵逼之中罗桑夏先生冲我露出了一个雌雄莫辩的微笑,和我友善地挥了挥手,然后就离开了。我在原地目视他远去,他却头也没回,徒留我和Mr.警察在原地面面相觑。

结果艾利克斯在看到我手上拎的塑料袋的时候愣住了。我对于里面热乎乎的墨西哥卷饼和手上拎着的洋芋片袋子无言以对,一边觉得这样太过于赤裸裸搞得我如同一个基佬一般,一边又觉得这只是男人与男人之间纯洁的革命友谊,但我万万没想到这对于警察先生来说是个负担,他面色发青地慌乱拒绝了这个,于是我也尴尬地收回了袋子,走到公寓楼里凄惨地啃了起来。

结果我又遇到了罗先生,他在琢磨他的信箱,我告诉他信箱钥匙被放置在哪里领之后拖着步子上了楼。

墨西哥卷饼真好吃啊。

大和抚子露出了神秘的笑容。

注1:大西洋扁贝,雌雄同体。

[梦开始]

说起来,虽然一直说着很喜欢海,真正去看海的机会却没有过。

咸腥的海风会对孱弱的身体造成伤害——究竟会导致什么,是会发烧、还是骨骼出问题也无从得知。因为是这样脆弱的躯体,这世界上的几乎一切东西都会变成可伤人的利刃。略有些被汗湿的手心握着金属拐杖的柄部,达丽娅用茫然的眼神看向眼前的景象。

这是个临海的小镇。吹拂在她脸上的正是她曾在病床上抱有无数妄念的,带着腥味的湿润的海风。说起来,拐杖存在的意义就是她那条暂时还无法使用的腿,现在正被厚厚的纱布裹住,尖端露出肌色的脚尖的颜色不可思议得苍白。好像只是因为在哪里摔了一跤,小腿就骨折了。回想起来,她也无法想起什么钻心的疼痛。已经习惯了的痛觉随便地被抛去一边,她只是有些讶异于自己已经变得那么易碎,好像世间任何东西都能把她弄得破破烂烂。

但是,为什么我会在这里?……仔细想想的话,漂浮不定的直感告诉她自己似乎是为了什么有趣的事,可是也没办法想起那具体所指的是什么。第一次见到不在照片上面的海,因为颜色过于蓝,所以映在视网膜上的时候似乎有点失真。如果是为了疗养的话,怎么说也不会是海边吧。还是说现在,身体已经可以适应这样的环境了吗……

达丽娅感觉到自己的视野有一瞬间的模糊。她记得——刚才站在这里毫无意义地看海的只有她一个人,但是是什么时候,开始有那么一个看着还挺眼熟的女孩子出现在那里的?

……与其说是眼熟,不如说那就是自己小时候的模样。达丽娅眯起眼睛。蜷缩着手指、握着拐杖的左手手心的汗似乎被绷带吸干,也有可能带着那一次摔伤还是切伤的伤口,渗透着血液从绷带的缝隙里流了出来。只不过在她的印象里,她可没有过身体那么健康、可以在海边蹦跳着散步的“小时候”。而在她胡思乱想的时候,那个小姑娘走到了她的眼前。她穿着白色的洋服,脸上是毫无恶意的笑容,眼睛蓝得、深得和海一样。

“大姐姐,你是第一次来看海吗?”不太像是那个年纪的孩子该有的声音,小姑娘用听起来很甜、却带着突兀的沙哑的声音说道。语气轻描淡写得像这不过是普通的聊天。

达丽娅用疑惑的眼神看着她,没有作答。对方倒也没有觉得不愉快。

“大姐姐,那么你有想过吗?你一定觉得这里的景色很漂亮,海天一色——就像你的眼睛和我的眼睛一样蓝。这么美丽又悲伤的蓝色。你看到那边的海崖吗?是海滩都会有的,普通的、可以用于讴歌生命美好的自然景观。如果站在那里,海风会吹得比这里更加猛,尤其是到了晚上。晚上的星空会很漂亮,在这样自然条件优越的地方一定可以将银河看得很清楚吧——只是我更喜欢白天哦。大姐姐,你也一样吧?要是站在那么漂亮的海崖上,看着那么美妙的景色,只要稍微往前走两步、跳下去,就说不定可以飞起来呢。嗯嗯……但是让那么多美好的东西作为陪葬,你还是不配啊。”

小姑娘背对着她,手指提着白色的裙子,编成麻花辫的金色头发被吹起来。她滔滔不绝地说话,虽然看不见她的脸,却能感觉到语气里带着奇怪的笑意。

“和你聊天很开心呢,大姐姐。你是个没有资格去死的人。所以,你想活下去吗?”

[梦结束]

回想起来,很小的时候应该有去看过海。

虽然自己的身体已经差到暴露在外界就会感受到草木皆兵的恶意,在很小的时候有去看过海。母亲曾经说过,自己有着如同海一般蓝的眼睛。但是照片上那些死气沉沉的图景姑且不论,真正海的颜色已经沉湎在记忆最深的部分,很难真正记忆起来了。

达丽娅·菲伊兹出生在一个非常普通、或说干脆说经济条件不太好的家庭。身体状况出了奇的差——也不是说艾滋病什么的很直观的病,而是医生也无能为力,只能用一句“体质太差”来泛泛带过。从可以记事的时候开始,达丽娅就感觉自己一直都是在病床上生活。也不是没有上过学,但是在学校读书也是断断续续的。

她头脑还不错,可能是老天看她可怜、赐给她一点别人没有的学习的天赋,她在家里能姑且赶上学校里学习的进度,所以才能顺利地在15岁的时候考上高中。只是就算入学了,还是因为身体原因辍学——她的身体越来越差了。一如既往地吃药、疗养、定期去医院检查,这些都没有什么用。似乎原本她会死得更早,现在也不过是用现代医疗的恩赐强行拉长这条苟延残喘、病痛缠身的生命线。

……达丽娅这个名字也不怎么讨人喜欢吧。会让人想起流血的、或者说是带有性暗示的东西。大丽花明明有着幸运与荣华的意思,为什么会给人那样不好的印象?不太了解这方面事情的母亲自然不会去在意,达丽娅自己却会时不时地为之感到困扰。

在考高中的那一年,达丽娅变成了单亲家庭的孩子。躺在棺材里、框在遗照里的是父亲。在印象里,她记得母亲是个很坚强的女人,而这是她少有地见到母亲嚎啕大哭的模样。只是她自己与任何人都保持着距离,即便是她确实也爱着的亲人也一样。达丽娅很少与父亲说话。因为身体那么虚弱的自己已经给父亲添了那么多的麻烦——从她十岁不到的时候开始,达丽娅就已经开始学会不再撒娇了。所以在父亲葬礼的时候,她才猛然发现自己对于父亲的记忆竟然没剩多少。是自己记忆力不好还是怎么样吗?还是说我是个不近人情的人?虽然看着父亲的遗容会感受到悲伤与怀念,却怎么也不至于哭出来。

那并不是“因为保持着距离而没有多少实际的回忆”,而是她的脑海里完全是一片奇怪的空白,就好像这个人只是和她擦肩而过一样。那一切曾经与父亲说过的话、做过的事,似乎都是一本小说里面提到的虚构,而不是她亲身经历过的。

……在那之后,记忆出现了一小段与这性质类似的空缺。再之后,理所当然地,母亲就变成了家里唯一的经济支柱。达丽娅也想工作赚钱,但是母亲并不同意、也不会同意她这么做。因为父母即使被她疏远、也仍然对她表现出的零星的“溺爱”,达丽娅倒是觉得自己过得很开心。但是她没有让医生和母亲说。她自己知道自己已经时日不多了,大概会在两年内与世长辞吧——这就是所谓死期将至的没有实感。所以达丽娅决定临死前去做一些有趣的事。她不可以让母亲再为了自己花钱了。她是个累赘——虽然这么说有些对不起自己……但很矛盾的是,她也不想死。

[梦开始]

如果在咖啡里面加很多牛奶,再加上奶泡和奶霜的话,就会变得比欧蕾还要甜很多。当然,如果控制得好,也不会变成让她觉得腻到讨厌的东西,只是那样的机会不多就对了。达丽娅不喜欢很“浓郁”的——任何东西,包括食物、气味、颜色、以及有那种性格的人。

音响里的Première Gymnopédie安静到诡异地流淌。

达丽娅觉得在组曲里面这一首开头的和弦听起来最柔软,也最和谐。这是颇受一些奇怪的亚文化创作青睐的曲子,但是她身边知道的人并不多。只是……最近突然开始听这个的原因,是什么来着?似乎是由于她在整理房间时突然找到了CD,至于为什么之前没有找到,可能是因为这和她过去极力想忘记的什么事有关。但是具体是什么,达丽娅已经没印象了。想要忘记的事可以被确实忘记,这真的是好事吗?

“当——然,不是好事啰。”

小女孩歪着头对她露出甜腻过头的微笑。达丽娅觉得自己不能从这个说着奇怪台词的小姑娘身上感觉到任何攻击性和危险感,但是也无法对她产生任何好感。就如她不喜欢麻烦的事,在模糊的记忆里,达丽娅觉得自己小时候是个很麻烦的小鬼。身体差得一塌糊涂,还总是麻烦别人。她不喜欢小孩子,也就自然对于自己幼稚的过去产生恶心感。小姑娘这一次把金色的头发放了下来,松散凌乱地搭在肩上;她的身上穿着一条灰色的棉布连衣裙,那件衣物被无趣的蕾丝荷叶边点缀,还有红色的污垢作为装饰,整体上给人一种肮脏、令人生厌的印象。达丽娅习惯性地眯起眼睛,虽然穿着与头发都不整洁,那个小姑娘的脸洗得很干净。因为肤色很白,她的脸庞在昏暗的房间几乎是发着光的了。

达丽娅排斥脏东西,真是幸亏眼前这个小家伙把脸洗干净了。

到底是因为讨厌自己的过去而厌恶小孩子,还是单纯因为讨厌小孩子而变得觉得过去的自己恶心,达丽娅自己也说不清楚。小姑娘舔着嘴唇对她微笑的样子——她依旧无法感觉到敌意。达丽娅的认知令她清晰地将这种形象、言行的那个小姑娘判断为“并非善类”。或许是因为自己的直感变得迟钝了吧。

“大姐姐,你真的记不起来了吗?也对,因为你现在肯定不喜欢我,在内心想着’啊啊,这是谁家的小孩子,真是烦人’吧。你是个厌世的同时也不喜欢自身存在的人呢。你喜欢的有趣的事情、说到底也不过完全是根据自己的一时兴起一类的,在不知道的地方伤害了不知道多少人的内心。不过,正是因为这种保持着距离感的随心所欲才让你变成了一个有些特别的……不如说,很有意思的人。明明体质差到这种程度了,却每天都过得很愉快,果然还是因为你那种无所谓的态度。”

“……你说得没有错,但这是身而为人绝对不会承认的事啊。”达丽娅看着小姑娘的眼睛,一边抿了一口手中杯子里的咖啡。今天也太甜了,要到什么时候我才能学会做出自己喜欢的味道呢。话说回来,那双眼睛也太混浊了。这么思考的时候,小女孩的身形似乎摇晃了些许。

“我这是在夸奖你呀~因为我很喜欢你这样的态度。不过,大姐姐,不仅仅是人际关系和对你的病,你对什么事都没有所谓啊。当然,也有可能是因为你曾经是’讨厌的小鬼’的缘故——你看,小孩子不都是像我这样,直言不讳,想做什么就做什么的吗?也没有建立起来的正确的三观,所谓的’道德观’也是模糊不清的东西。你有过连这都无所谓的时代呢。但是你在成长,逐渐变成开始在意无趣的事情的人,如果你不在病痛折磨之下,你这样的性格很快就会被这个世界磨平棱角,而那才是最大的可悲啊。所以说,当初你企图忘记的事,现在再想起来的话……也不见得会是什么好事呢。”

之前的曲子播完了,就自动切换到Deuxième Gymnopédie开头温柔过度的不和谐音。

小姑娘不说话了。她似乎只是出现来跟达丽娅阐述那么一堆莫名其妙的话。她背过身,抬起手挠着纤细白皙的后颈。达丽娅发出了叹息。那修剪过的漂亮指甲刮擦过的部分,有红色的污垢在纯白的皮肤上铺散开,就像是什么腐朽的东西,散发出令人反胃的臭味。啊啊——那样的话不就弄脏了吗。明明暴露在外的皮肤是那样得干净,为什么要弄脏呢。达丽娅的叹息转变出不快的呻吟。说到底,她还是觉得想忘记的东西快点忘记会比较好。

[梦结束]

从很早以前就开始,达丽娅经常会做一些奇怪的梦。准确来说,是偶尔,甚至定期地做梦。就如生理反应般有周期地做梦,梦里大多都是她不喜欢的东西。

“这是因为你精神状态不太好啦……你看,经历过那种事。而且身体也不好,肯定压力不小啊。”

这似乎是她过去的友人曾经与她说过的话。说是“友人”,也不过就是普通的身边人罢了,并不能被归入达丽娅的“有趣的人”的范畴。她可以理解友人的说法。但是“经历过那种事”又是什么意思?难道自己从小身体虚弱,然后失去了父亲,就值得被认为是悲惨无比的人生吗?唯独这一点达丽娅无法苟同——但是她也不会说出来。如果说了的话,身边人多半会说“你不要逞强啦,你已经很坚强了”。所以她根本就没有说的必要。

反正,梦就是潜意识的映射,但是如果是被刻意隐藏于潜意识里的东西的话就随便它去好了。虽然大多数时候她都能意识到那是噩梦,但是达丽娅醒来之后就会忘得干干净净;这倒是和一般的梦没有什么区别。她唯一为梦所困的就是梦太多会导致她睡眠质量的下降,这是在达丽娅的认知内唯一她应该感到困扰的事。

……不过,友人所说的“那种事”到底是什么意思呢。