——于道各努力,千里自同风。

东多鲁玛。

她终于还是抵达了这里。

她与朝夕相处的伙伴一起,和她在杜尔萨拉认识的同僚们一起,和从四面八方汇聚而来的人们一起。

如果说东多鲁玛是猎人世界的心脏,那么这里错综复杂的大街小巷就是它的血管,挤满这里的人们是源源不绝的新鲜血液,他们的脚步声则是这座城市的脉搏。

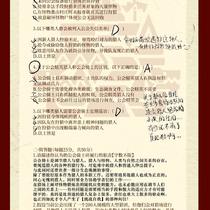

为了不被人流冲散,又或者是为了缓解紧张,他们紧紧依靠着彼此,握着手或者轻轻扯着防具上的布料。他们与无数熟悉的面孔擦身而过:身着名字如雷贯耳的怪物【白疾风迅龙】装备的龙历院猎人和她的两个同伴:喜爱雷狼龙,有着令人印象深刻的俊美面容的那位男猎人,以及穿着泡狐龙装备,面部有着独特刺青的女猎人;稚嫩而上进的少女猎人和她脚踏实地,待人温柔大方的学者兄长;身材高大又性格爽朗,有着成堆宝贵资料的书士队队员;戴着辨识度极高的赤甲兽面具,性格认真又善使翔虫的双剑使;来自科科特村,也同样有着英雄般豪迈气息的操虫棍猎人;有着长长的深蓝色马尾和金色眼瞳的狩猎笛使用者;远道而来,气质令人捉摸不透的神秘研究员;相当成熟,很擅长照顾身边龙人女孩的稳重男猎人……大家的命运在此时此刻交汇到了一起。

来自五湖四海的学者、工匠与猎人们,种族是人类、龙人、海民甚至兽人的同胞们,他们的目的地不是大众酒馆,不是大剧院,不是武器工房或者杂货店,不是这里任何一处房顶以雌雄火龙的甲壳颜色粉刷的房屋之内,不是这里任何一处平和,温暖,可供歇脚的去处——而是城砦。

平日里烤肉的焦香与麦酒的醇香暂时隐退,登上舞台的是刺鼻的硫磺、金属的腥甜,火焰的焦糊、以及弥漫在每一个角落、沉重得几乎令人窒息的压迫感:巨大的阴影正缓缓投向石制的街道,几乎连天穹中那轮苍白的太阳都要被它吞没。这座凝聚了人类的智慧与勇气,在怪物横行的世界里依旧得以立足的钢铁要塞,此刻已然绷紧肌肉、呲出獠牙,等待着与百年一遇的敌人死战到底——

而且这里的人们坚信,无论这样的死斗会有多少次,这座城市都会以磐石般的顽强再次恢复常态。

此前,在来到杜尔萨拉的公务人员们——主要是那位金发碧眼的公会骑士,正是她从大老殿带来了【城高人】琼蟹入侵的消息——主持下,大家已经决定了负责开动几座足以决定战局的关键设施的人选,这其中就包括了他们的伙伴梅露辛:他曾经参与过东多鲁玛战斗街的任务,可以说是最有经验的那个人,现在他接手了城砦内【龙击炮】的使用权限,而且要负责击出那漂亮的第一发。眼下他要先行一步去和其他取得设施权限的猎人同僚们开紧急作战会议,晚些时间才能再与他的同伴会合。

他们静静望着海民猎人那逐渐被人潮冲淡的背影。如果现在街上没有那么多人,也许他背后那如同染上霸主之血的披风会被气流卷起……

他早在狩猎火龙之前就换上了一身毕月龙素材制成的装备:布里大姐的手艺一如既往地令人信赖,经她之手定做的防具,无论是梅露辛的还是御茶子的,都得到了“和穿戴者的气质天生相符”的评价。比起先前的黑狼鸟防具,新装备除了有着傲人的性能,更是将他处变不惊的特质烘托到了极点,额外染制的紫色部分华贵地点缀在其中,与他执意要保留的衣领一并赋予了他能够【君临】猎场的气魄。

御茶子突然回想起在与大地女王交手之前,她和梅露辛一同在掩体后待命的那个时候:他向自己袒露心声时,没能说出的那句话,时至今日已经没有好奇的必要了。

她已经见证了他的成长。他们已经见证了他的成长。

梅露辛·萨图雷特,已经是一位羽翼丰满,问心无愧的猎人了,他是最值得包括她在内的同伴们托付信赖的那个人,也是值得整个杜尔萨拉和整个东多鲁玛的人托付信赖的那个人。

她在心底为他感到骄傲,然后祝福他,希望这场紧急讨伐作战能够一切顺遂。

紧接着她又看向她身边的人,她的队长,加拉哈德。在【那件事】之后他独身一人出发,在暴雨中寻找那身披红盔的天空王者,她没能亲眼目睹那样的场景,但据后来有见过他的人描述,他出发的身影如箭矢一般贯穿黑夜,却又充斥着难以言喻的仇恨与孤独,就像她在那头雄毕月龙眼中所见的东西一样。好在最后一切都尘埃落定,与他和骏羚忒勒玛科斯一同凯旋归来的的战利品正宣告着强者已经成为了更强者身上的一部分:

那就是他送给她的雌雄双焰刀。它正在这样的空气中微微鸣动,她感受得到:现在就连她的上下牙床也跟着无比兴奋地碰撞在一起,毫无规律地咯咯作响。她无法克制地想要将其拔出,然后带着它们一路向前,爬下一处处绳梯、木梯,踩过一块块砖地、泥地,穿过一座座炮台、弩台、最后直奔那个迫近的黑影而去。

她的视线紧紧锁定在远方那个巨大的轮廓上,每一分每一秒它似乎都在变得越来越清晰。

她按捺不住地向前迈出一步,又一步,但她背后传来一个她再熟悉不过的声音:

“想要去那里?”

“队长?”

她转过头,看到被她这么称呼的男子正眉头紧锁:他极少在她面前露出这样的表情,她甚至不敢直视那双眼睛。

“这是我唯一的要求。绿川,请你呆在后方。”

加拉哈德说出最后六个字的时候特意放慢了语速。

“但是——”

毫无疑问,他当然是那种会被猎人的本能感召的人:她全都记得,他在接过毕月龙的任务委托书时那热切的神情,再到在霸主的巢穴中,他站在最前方与那头雌毕月龙对峙时的情景,最后是他说出的那句“来吧”在洞穴壁上碰撞出的回音。一切都历历在目,她感受到一种深沉的浪漫在血管中激荡,共鸣,催促着她在听到那遥远又刻骨铭心的呼唤之后挥起双剑作为回应,行使她作为猎人的职责。也正因如此,她相信他一定是理解得了眼下这种逐渐将自己蚕食殆尽的遗憾究竟是有多强烈,多令她痛苦的,至少她初来乍到的喜悦以及新芽一样的梦想都变得那么单薄、渺小、可怜,那头怪物巨大的阴影仿佛正笼罩在她身上,拖拽着她将她拉入无边无际的黑暗,而她却怎么也找不到闪着光的出口。

“求求你了……我……”

她的声音沉闷极了,倘若她不极力压制,这几个字大概会变成引人侧目的尖叫,这在人头攒动的街道上可不是什么好事,尤其是在这种紧要关头。她当然已经意识到自己的想法有多么无理取闹,可如果她不能将刀刺向那个巨大的黑影的话,她又该向谁倾泄这份痛苦?

【那件事】让她变得比以往任何时候都更容易陷入崩溃。更何况她的伙伴们都在前进,也许她是唯一一个总是像这样被痛苦所左右,在原地如无头的甲虫种般打转的那个人?

她理应有着使不完的劲,她理应冲在最前方,她理应在最显眼的位置做她最习惯也最享受的事情:她的双剑理应在一次次挥舞中穿透那巨大外敌的甲壳,深深刺入软组织,拔出时又沾满不知是什么颜色的液体,而不是像个懦夫一样躺在她背上。

事情不该是这样,本不该是像现在这样!

她不知道这句话有没有被她说出口,只是将拳头握紧又张开,指节跟着发出咔咔声:

下一秒她飞快地用五指抓向自己的面门,想要扯掉绷带,连着把那下面瘙痒着的疤也扯烂。她的理智短暂地在手高高扬起划向空中时回归了一秒,但她认为这也是她应得的惩罚。

可是加拉哈德没让她得逞。

“不是现在。”

他紧紧攥住对方扭动不停的手腕,他们防具上雌火龙和苍火龙的甲壳在这种状况下相互摩擦,发出奇异的声响,但他们对此全都充耳不闻。

“不是现在?”

她的声音提高了,话语正挣扎着蜕变为尖啸,她感受到梦魇里的高温又一次席卷而来。

“我再重复一遍:呆在后方就好。为了我们的下一场狩猎。好吗?”

和那天他坐在自己床铺对面时一样,面前青年男猎人的语气还是那么不容置疑:可她确信自己从她那即使从乌拉盖山丘之主制造的自由落体下死里逃生时,也未曾展露出半分歇斯底里的领队眼中,从那双她自觉怎么也捉摸不透的,仿佛被晨雾笼罩一样的蓝眼睛里,看到了别的什么东西,一些被当时已经麻木的感官忽略掉了的东西。它们是湿润的,好像一阵雨,同时又散发着些微的暖意,她说不上来它们究竟是什么,但她绝不讨厌它们,因为这温暖的雨水成功帮助她从脑中那令人窒息的高温脱身,她大口吸入雨后新鲜的空气,然后醒了过来。

梅露辛说那天她从空中燃烧着坠落的时候是领队接住了她,那一日他的脸上出现的是不是与现在相似的表情呢?她不得而知,但她停下了反抗,那一刻她知道除了点头她别无选择。

他也终于松开了她,但他并没有就此站定,反而是托住了她脱力一样垂下的脑袋,指尖不偏不倚落在当她笑的时候会冒出酒窝的那个位置——他应该早就预判到了她在发泄完之后的反应,他在猎场上面对怪物时的预判至少有八到九成的确率,面对他的队员时也一样。

在那一刻御茶子的全身都震了一下。

——他们几乎没有过什么多余的肢体接触,即使是在洄游祭那种需要“坦诚相见”的场合也没有过,除了共乘赤风时可能会出现的“在急停时因为惯性撞在一起”的情况:她必须承认队长的防具质量比起她那些偏轻便的装备确实更加“过硬”,自从被他腰甲上的棘片狠狠扎到过几次之后,她就一直在羚背上刻意和他保持着一段距离,这种回避大概是造成了一定的误解,不然他也不会带着歉意抛出下面这个问题,并且准备松手:

“抱歉,我这样是不是太冒犯了?”

在短暂的沉默后她又一次爆发了,她摁住了他正准备抽离的那只手,然后上移,直到它紧紧贴在那层绷带上。与那一天双剑的剑柄上残留的余温不同,皮革的触感和温度那么真实,那么令人依恋,它们挤压到她的伤口时她甚至不觉得痛。她闭上双眼,在黑暗之中她听得一声叹息,嘈杂的人声让她没能弄明白那声轻叹里的意思,但她听清楚了对方说的下一句话:

“等这一切都结束之后,我们谈谈吧。”

“……好。”

她那另一部分完好的面颊上也传来了温存的触感。

——在御茶子再一次回味这种触感时,她已经只身一人站在了二层早已架好一座座弩炮的高台上:这里的风吹在裸露的皮肤上实在有些冷,或许这就是“高处不胜寒”的感觉吧。

几分钟之前她还和同伴们在一起:梅露辛对着她和加拉哈德逐个复述了一遍“如何调整弩炮的角度”“如何在轨道上移动炮车”“如何最高效地拾取和装填弩箭和炮弹”——显而易见,这些都是他先前在战斗街积累的经验之谈,但她同时也留意到他的呼吸比平日里要急促上几分,以至于贴身的胸甲都跟着有了明显的起伏:

梅露辛在紧张——在自己眼中,在其他人眼中一向沉稳的他在紧张,而且冥冥之中她明白,这种紧张和他先前说过的“在拿起武器前会情不自禁地颤抖”的感觉是一样的。如果自己也能获得从公会骑士手中接过高浓度灭龙炭,并在紧要关头对着那凝聚了人类心血与骄傲的对龙兵器的开关——敲下那决定性的一镐——的机会的话,想必她也会激动得不能自持,会一边痉挛着身体一边流下眼泪吧。看来他们情报官的这一通复盘,既是为了帮助她这样在此之前从未触碰过这些兵器和设施的年轻猎人,也是为了放松自己紧绷的心弦……

“深呼吸,梅梅,深呼吸!”她伸手去够对方的肩头,像他经常做的那样轻轻拍了拍。

——在她的身体弓起,想要与自己逃避的本能反抗的那些瞬间,梅露辛的话语或者手势总能让她平静下来。他和加拉哈德都相信这个年轻人有朝一日会成为独当一面的猎人,她只是还太稚嫩,尚且需要引导。

即使她暂时让他们失望了——但她本人说什么也不想让这种失望一直持续下去。

她面前的海民猎人一定感受到了自己的心意,因为他认真地朝着自己颔首:

“……嗯,我会的。”

在加拉哈德按照惯例为接下来的作战分配站位时,阿晶和木诗——这两位都是和她交情不错的人——恰好路过,在得知她们同样负责了一部分设施之后,两拨人迅速共享起了情报。与先前那次偶遇时不同,大概是感受到了对方的身体和精神状态均有好转,这次木诗看向她的眼神显得欣慰了许多。她换了一身从未见过的气派行头,气质不复往日的内敛,而是如手中的双剑般凌厉了不少:虽然没有机会同她在猎场上并肩作战,但相信木诗在挥刀时一定是不会带着任何迷惘的。从她和加拉哈德的对话来听,她穿着的似乎是【龙历士】装备——她都快忘记木诗还有着“龙历院猎人”这一光荣的身份了。

“哦呀,御茶子!精神不错嘛,能在这里看到你真是太好了!你也要去揍琼蟹?”灰发的书士队员在交流之余也不忘笑着拍拍她的肩,力道很大,几乎让她有些痛了。

“呃,那个,阿晶姐,谢谢你的资料,我……”

她犹豫着想回应,却被加拉哈德先一步抢过了话茬:“她不去,我们已经商量好了。”

“是的,御茶子,你负责去高台上操作弩炮,那里相对来说最安全。需要我再讲一遍弩炮怎么用吗?”

“不,不用了梅梅,谢谢你。那我先走一步……”

她领队的声音又一次从背后传来:“再提醒一遍,绿川,别让我在城高人脚下看见你!”

“队长要趁职务之便一直盯着我看吗?”她不带恶意地挖苦对方道,“都什么时候了?”

“如果你之前也愿意这么跟我大大方方地开玩笑的话,我没准真会往你那里多看几眼的——好了,去你的岗位吧!”

“遵命!”

现在她已经按照队长说的就位了。站在高处代表下方的一切都能尽收眼底:

整个城砦都在震动——比起震动更像是在威压下抑制不住地颤抖。风还在吹,但她从风中嗅到了硝烟的焦味,以及一股相当难以形容的陌生气味:粘稠,沉闷而强烈,闻起来像某种胶质,毫无疑问是从那头山岳般的巨物——琼蟹身上散发出来的,在它身上,依稀能看出是人类建筑残骸的东西被裹在青色的粘液中,又附着在它的肢体上——这种称得上是亵渎文明的情景让她感到有些恶心。书士队的人称那些附着物为“城壳”,而被那城壳包裹着的巨大钳爪每一次抬起、落下,都在城砦的岩地上留下一个深坑。它的脚步依旧没有停下,幸运的是她暂时还没感受到流血和死亡的气息——像自己那半边脸上散发出来的那样。

前线传来的炮声如同滚滚天雷,冲在最前的猎人们已经展开了第一轮攻击,无论是用炮弹、还是弩箭、还是手中的武器,他们必须用尽一切手段拖住步步紧逼的琼蟹。为了保证梅露辛能在第一时间响应与龙击炮相关的任何指示,他们几人并未深入琼蟹所在的最前方,而是在就近的位置机动作战,顺便还能确认这些兵器和设施的状况无虞。

不能出一分差错——对梅露辛和加拉哈德来说是这样。御茶子远远看到他们在对面高台的上下层来回奔走,明白自己也该像他们一样进入状态,而不是继续像这样左顾右盼,浪费时间了。她按照梅露辛说的那样装入弩箭,弩身按照她的意愿转向,对准了那群害虫般烦扰的翼蛇龙,它们正围绕着琼蟹的甲壳缝隙飞舞,时不时俯冲而下,对地面上的猎人们发起偷袭,其中一只调转方向,冲向了一位正在攀爬绳梯的猎人。

她绝不能让它得逞。

“砰!”

御茶子毕竟不是枪手,她的首次操作并不是那么完美——弩机因为后坐力狠狠撞在她的肩上,所幸那弩箭还是呼啸而出,刹那间就撕碎了那头肆意妄为的翼蛇龙的翅膀,它发出凄厉的尖叫,如同一块破布般旋转着坠出她的视野之外。

来不及喘息片刻,随之而来的炮声便震得她浑身发麻,她的视线也立刻旋回到主战场:

琼蟹的一只腕足正高高举起,附着在城壳上的瓦砾也纷纷坠落。而在这头巨物正前方,一位娇小的龙人猎人正身处它那即将如同攻城锤般砸落的巨钳之下,躲避不及的她别无他法,只得将大剑悍然迎上——

在她的剑身与巨钳上的城壳碰撞的那一瞬,御茶子好像看到了耀眼的火花。

——但也仅仅是短暂的一瞬。

琼蟹的那只巨钳——以它那庞大身躯完全不应该拥有的速度——从左至右,带着难以估计的恐怖力量横扫而来。

那不再是能够被格挡的攻击,至少不是人类肉体能够格挡的攻击。

作为旁观者,她仍旧因为这纯粹而野蛮的暴力而感到强烈的心悸,呼吸也随之凝滞——

“轰!”

沉闷的撞击声顷刻间响彻整个城砦。大剑猎人渺小得像一颗被随手抛出的石子,她在那一瞬间脱离了重力的束缚,在空中划出一道精美得令人绝望的弧线——落点正是数十米外崩裂的岩壁上。撞击激起的烟尘散去,只见得她血肉模糊的躯体软软滑落在地,一动不动。

在那一刻御茶子意识到队长是对的:如果换作是她——连防御和角力都做不到的她——是绝对无法接下这样一击的。那一记火球只是粉碎了她的尊严与梦想,她刚刚目睹的那一击却能够在顷刻之间彻底粉碎她的生命,而直到她在另一个不幸的猎人身上目睹到它的威力之前,她甚至对此没有任何清晰的概念。她的面颊爬满冷汗,她看着红速龙群向昏迷的猎人靠拢,翼蛇龙也在她上方打转,她不知道它们是否食腐,更不知道那个龙人女孩是否还活着。

如果那一天,队长发现自己已经在他怀中停止了呼吸的话,他会怎么想?

她不得而知,因为空气在这一刻强硬地倒灌回她的鼻腔:她仍在呼吸,她必须呼吸下去。

“莜!”

方才就一直在龙人女孩身边的盾斧猎人发出悲痛的尖啸,他没有丝毫犹豫,甚至没有多看那拥有恐怖力量的怪物一眼,直接扑到同伴身边——刚才还那么利落的动作却猛地一僵。

琼蟹的巨足再次抬起,阴影即将覆盖他们——

——数枚炮弹从不同方向射向琼蟹的头部,背部和刚刚复位的巨钳,爆炸的冲击虽然微不足道,但还是波及到了它用粘液打造的城壳护甲,短暂地转移了这头巨型怪物的注意力。它在困惑和愤怒中停下了几秒的动作,就在这宝贵的几秒钟内,盾斧猎人爆发出惊人的力量,他将重伤昏迷的龙人女孩连同她的大剑一同扛上肩头,化作一道黑色的流影,在赶来支援的书士队和艾露猫车队的掩护下迅速消失在了通往营地的隧道入口。

御茶子死死咬着牙,她感受到牙龈传来了些微的铁锈味,但她不在乎。弩机再次瞄准了琼蟹那不断滴落粘液的身体。一连数发弩箭带着涌动的杀意,直冲向那山峦般的怪物——

——果不其然被弹开了。

满腔愤怒之下,她转而将目标投向那些红速龙,但它们已经狡黠地四散逃开,弩箭只在地上留下一股烟尘。在她满怀强烈不甘的眼神中,它们满不在乎地开始撕咬那些连接高台的绳梯,甚至有几头开始利用前肢往上爬。

太弱了,太慢了——她无法阻止下一桩悲剧的发生,并不是她的弩炮使用技术不精,无论是阿晶给予的手记还是梅露辛的教导她全都认真记住了——只是她作为一位剑士,一位猎人,有着比操作弩炮更擅长的事情。

正好,手头上的这一批弩箭已经耗尽了。

队长曾说相信她“已经是可以独当一面的猎人”,“可以自己把握进攻的时机”了——【那件事】之前的经历虽然已经有些遥远,但她时至今日仍旧清楚地记得,她抓住同伴们依靠佯攻战术创造的那个机会,从阴影中如利剑出鞘般直直刺向雄毕月龙左眼的那个瞬间——那时她真切地感受到她正以“怪物猎人”的身份,如此热烈,如此闪耀地活着。

她的心跳高昂起来,她理应知道自己该在何时出击才对。

绿发的双剑使终究还是下定了决心,她深吸一口气,双手离开弩台,转而如闪电般拔出背后的雌雄双焰刀——助跑,起跳,纵身一跃,从天而降——

雌火龙剑的寒光一闪,便已经带着御茶子整个人的重量深深没入了其中一头红速龙体内,而她在飞溅的血浆中将那惨叫着的小型怪物垫在身下用作缓冲,迅速找回了重心——紧随其后的是第二剑,第三剑,斩击如暴雨般落下,皮开肉绽的红速龙再也无力站定,很快便瘫软在地没了动静。另外几头红速龙显然被面前双剑使的突袭吓得不轻,纷纷嘶叫着向后退去,但也许是嗅到了她那半边脸上的味道,仍有一个愣头青不管不顾地朝她冲来——

——这次伴随着她的呐喊声击出的是雄火龙剑。飞扑上来的红速龙只接下她的一击就被挑飞,火龙剑的焰光一闪,在它胸口撕开一道散发糊味的口子。其余的红速龙将她团团围拢,而在包围圈的正中,她毫不畏惧,只是将手中的雌雄双剑交叠着刺向天空——仿佛某个开关被拨动,她感受到力量顷刻间便如涌泉般迸发而出,身体以她最熟悉不过的美妙方式燃烧起来。双剑在她手中不再是武器,而是她肢体的延伸,她力量的具现,剑尖淬炼着天空王者的火焰,流淌着大地女王的剧毒,飞龙王储的威仪与怒火在此刻毫无保留地倾泄而出,上位掠食者生前的威压以她的方式展现,足以激发这些生态链下游的小型怪物骨髓之中的畏怖。

在她抵达临界之前,她会化作燃烧的风暴,把拦在她面前的一切全部摧毁。

方才那位龙人少女沾血的胸膛闪回在她的脑海:与超大型怪物的攻击相比,即使有无可辩驳的群体优势,这些小型怪物也只能起到一些微不足道的侵扰作用,造不成什么实质的伤害,更无法突破她的双剑组成的剑刃屏障。即使伤口未愈,她也决不会陷入那种境地,这也是为什么即便她的队长三番五次强调“呆在安全的后方”,她也仍要在此刻选择拔出武器。

一头,两头,三头,她放弃了计数,在最后一丝耐力耗尽前收回对身体的控制权:方才不可一世的红速龙集群已然被盛怒的她斩得横尸遍地。她迅速锁定了下一群目标,但一阵腥臭的风在她迈出脚步之际吹向了她的耳畔。

——狂热的乱舞让她又一次疏忽大意,空中那些她曾经用弩箭处理过的敌人也锁定了她。

总是随着古龙和其他巨型怪物一同出现的翼蛇龙是灾兆的代言人,这些阴险的生物本身对猎人造不成太大的威胁,但为了在这份灾殃带来的混乱中多分一杯羹,它们会想尽办法发动奇袭,在目标的视觉死角发动俯冲或者喷出毒液,就像她刚才看到的一样:它们的招数就是这么下三滥,无耻,而且有用。

即使已经付出了那样惨痛的代价,御茶子似乎还是不明白“谨慎”二字究竟为何物。

“操你妈的——”她像那些被她击飞的红速龙一样发出尖啸,她知道已经来不及了。

但下一刻,预想中的失衡感、钝痛感以及酸液灼烧皮肤的炽烫感并没有传来。

取而代之,划破这黏着的空气的,是狩猎笛清透的音律——

——造型华美的兰蛛狩猎笛在空中划出同样漂亮的弧度,分毫不差地击中了那头意图发动突然袭击的翼蛇龙。一声闷响后,被击坠在地的它扑腾着想要起身,却被紧随其后的双剑使重重一击扎穿脑壳,当场毙命。

“多谢支援!”

拭去脸上血浆的御茶子抬起头,确认了来者何人的她紧接着惊呼出声:“海拉?!”

海拉·德洛尔莫——自己还记得第一次和她说上话时,她正好在给师长写信。她是杜尔萨拉最活跃最努力的猎人之一,虽然因为对水战的生疏而有过任务失败的状况,但所有人都看到了她在教官那里接受特训时付出的努力。她的装备随着实力见长换了又换,从痹鬃龙到云锦龙再到树兰蜘蛛,最后是和自己一样的雌火龙装备——区别在于她完全保留了那些华美厚重的裙甲。

现在,面前金色眼瞳的猎人对她报以微笑,她挥动那把长柄武器,将它稳稳扛在肩上:“我对掩护还是很有自信的。”

“那么空中的那些家伙就拜托你了,”有了如此可靠的盟友,御茶子感受到自己的斗志又一次熊熊燃烧起来,“合作愉快!”

这是这两位身着女王甲胄的猎人们第一次并肩作战,幸而她们迅速达成了完美的配合。四起的又一波炮击声如同反击的铜锣,御茶子和她的双剑几乎是一同咆哮着冲了出去,现在的她势不可挡,每一次旋转,每一次挥砍都带起一蓬绽开的炽烈血花。在她身侧,身为打击武器的狩猎笛那大开大合的进攻方式似乎与灵活但脆弱的翼蛇龙有着奇妙的克制关系,每一次挥击都带着音波的震荡,即使未能直接命中目标,也能暂时夺去它们的平衡,逼得它们只能踉踉跄跄地歪斜着身子飞离。海拉吹奏而出的韵律同样鼓舞人心,御茶子只觉如虎添翼,她确信她的头顶现在足够安全,她要做的只有一遍又一遍斩击,尽她所能,不留任何遗憾。

剑指大地,笛击长空,这对临时组成的二人拍档清理杂兵的效率本就高得吓人,再加上后方其他猎人的努力,方才如潮水般涌来的小型怪物已经被消灭得所剩无几。见大势已去,这些以集群为生的小型怪物想必也明白负隅顽抗只有死路一条,眼见残党节节败退,猎人一方的士气高涨到了前所未有的程度。

“差不多也该换身装备去进攻了,”海拉拂袖擦去脸上的血沫,“我们前线再见吧!”

“祝你狩运昌隆,海拉小姐!”御茶子将手拢成筒状围在嘴边,在又一轮炮轰的嘈杂声响中送上她对战友最真挚的祝愿。她注视着对方奔向不远处的营地入口——在那里,更多整装待发的猎人正鱼贯而出,扛起武器涌向前线。其中有几个身影不为人流所裹挟,尤其是一位身着轰龙防具的猎人——她认出来了,那是在杜尔萨拉就露过面的昂沁女士,毫无疑问现在新增的人手有一大批是她的人——她的猎团“苏力德”的成员。她正和潭鸿教官站在一起进行指挥,猎人们也循着他们爱戴的领袖的指示,义无反顾地奔向战场。

先前那股冲动又一次席卷全身,她在想她能否逃过她领队的双眼混入他们之中,但她的岗位还在后方,而且她实在无法确定自己和他能否承受【那一击】的代价。她在犹疑中抬起头,却正好发现昂沁和潭鸿的面色不约而同地阴沉下来。

“糟了。”教官的口型分明是她最不想看到的两个字,这两个字同时打碎了她的一切犹豫和非分之想。她一边开始往原先所在的高台移动一边循着他们的视线望向前方——那个庞然大物的步伐仍在继续推进,而且有什么与刚才不一样。

当她终于意识到那头怪物正在做什么时,她的瞳孔在惊恐中瞬间缩小。

——所谓的【后方】虽然不会受到琼蟹肢体的直接碰撞,但也并不安全:琼蟹再怎么样也只是一头大型怪物,并没有发育出多高的智能,可早已习惯了用人类的各种建材来武装自己的它也绝非等闲之辈,仅靠生物本能就会对这些兵器散发的气息感到忌惮。

更何况,它也有着自己的独门兵器:正是那些高粘度的体液。

与翼蛇龙和红速龙的毒液不同,琼蟹的粘液不会直接危害到人体,但会使得接触到它的猎人动弹不得。混杂着砾石投出的粘液更是有着惊人的杀伤力,别说那些设施和兵器了,一旦被击中,即便是坚硬的岩地也会产生巨大的凹陷。

位于琼蟹背部的猎人们纷纷撤退,人潮在震天的巨响中化作向前的涌浪;少数想要抓住机会轰击尾部弱点的勇士在炮台前驻留,却无一例外受到了粘液的轰击,幸而手无寸铁的学者们在此刻展现出了无限的勇气与求知欲,他们与后勤艾露猫们一起将被团团围困的猎人们救出,带到战场之外研究起“如何在已有消散剂储备的基础上高效化解粘液”的课题。

御茶子刚刚回到高台上,但她身处的地方并不是她原来所在的弩台边,而是1层放置着移动炮台的地方。位于琼蟹身后的炮台基本都被摧毁殆尽,不是被粘液层层封锁,就是已经连同高台一同被夷为平地。她确信在她刚才砍杀红速龙的这段时间内已经发生了至少五到六波炮击,在被迫接受城砦只在一瞬间就遭受重创的事实后,眼前的场景又给了她当头一棒:琼蟹只有腿部的城壳受到了明显破坏。盛怒的它仍在继续前进,即使感受到身前人潮的反扑,它也没有丝毫停下的意思,只是像刚才一样挥动螯爪:又有几位猎人像她先前所见的龙人少女一样飞了出去,这次离她更近,挥击带来的震动感也更真实——整个城砦正在那头怪物脚下痛苦地呻吟,飞散的碎石化作泪珠砸在她的甲胄上,发出的沉闷声响恍若恸哭。

“这个鬼玩意到底有多耐打?!”

她在不解与愤怒中尖叫出声,这种愤怒驱使着她奔向离她最近的炮台。弩箭无法击穿那怪物的城壳,既然如此,那她就加入炮兵的行列。

她知道,她身边的炮台也许会被粘液覆盖,脚下的高台也许会塌陷,她自己也许会被粘液缠身失去行动能力,也许会被砸成肉泥。

但这一切都要等到琼蟹前进到自己面前,岩地上巨大的白圈标记中才会发生。在那之前她要做的,就是尽可能地朝着那看似坚不可摧的城壳击出炮弹。

毕竟,它不是已经破碎了一部分么?

她必须找到,而且已经找到了自己的岗位,和她的同伴们一样。

而那时,他们将会掏出最后的对策——

“快准备龙击炮!”金发的公会骑士奔走在高台之上,“接着,这是灭龙炭!”

被委以重任的海民猎人以双手托住安妮递来的,那能够驱动奇迹的,胜利的火种——

一直以来,梅露辛更加擅长的都是【防御】而不是【进攻】。毫不犹豫地挡在同伴身前,化作他们最坚固的盾的人是他,可到了利剑出鞘的时刻,间或陷入短暂犹豫的人也是他。

如今交付到他手中的,是能够决定整个战局走向的机会,他又怎能不心跳加速?

他深吸一口气:浓重而粘稠的铁腥味混合着火药的焦糊气息,顷刻间便充斥了他的肺。他的使命感更强了几分,心脏在胸腔中搏动的感觉也由狂躁无序变得更加规律,铿锵有力。

——要夺还东多鲁玛的晴空,必须由他来开个好头,也必须由他们来终结这一切。

所幸,他身边还有一位挚友,以及更多愿意配合他,为这漂亮的一击而拼尽全力的同僚。

“别犹豫!我会支援他们!”随着加拉哈德吹响呼哨,阿尔忒弥斯当即振翅飞向高空,莫安娜的光辉独角仙和弗伊的风雾蛾“黑风”紧随其后:作战已然开始。

“接下来就拜托你们奥德赛了!”扛着雷狼龙太刀的青年猎人朝着他的战友们行了个礼,在刚才的交流中他大概也明白了这支队伍为什么叫这个名字——他旋即转过头去:

“咦,小弗和莫莫……?!喂,等等我啊——”

帅戈紧紧跟上他几位虫棍使同伴的步伐,攀上高台迎击在那里集结的新一波翼蛇龙——

不能再停滞不前了——

另一边,与公会骑士前进的方向相反,但脚步却毫无迷惘的书士队员正在全速奔跑——刚刚与对方交接完任务的她必须回到自己的岗位,那座设有重要装置的台地。不能让她的龙历士同伴等上太久——想必那位面对未解的双剑使此刻正在以炮火为幕,全力守护着大家的未来。

然而,她的心跳在看到前方汹涌而来的小型怪物时还是狂跳起来。尽管曾经身为猎人的肌肉记忆让她本能地拔出背后的太刀,但疏于练习的她在面对突袭时的反应力还是慢了半拍——躲避太晚,格挡不及,面对她那愤怒又无力的表情,袭击者反而感到满意至极,沾满毒液的獠牙也悉数亮出——

温热的血浆溅到阿晶脸上,但她一点也没感受到疼痛,因为那血液根本就不是她的。

小型鸟龙终究是没能咬下它的那一口:那副狰狞的表情就此定格,它的头颅晃了晃便跌落在地,颈部空留一个整齐到令人毛骨悚然的创面——随着一个持剑与盾的黑影出现在书士队队员眼角的余光中,她瞬间明白了一切。

“——德威特先生,帮大忙了!莜怎么样了?木诗呢?”

“她会没事的!我来掩护你和木诗小姐,请你们务必保护好装置!”

男猎人的声音中依然带有一丝悲痛,但这份没能守护亲人的悲痛紧接着便化作烧向外敌的熊熊怒火,伴随着手中的盾顷刻合剑入斧,属性能量随之全力迸裂而出——

不能再重现悲剧了——

“地上的猎人们引导琼蟹进入龙击炮射程!高台上的猎人们继续集中火力破坏城壳!”

在顺着琼蟹身躯投射而下的巨大阴影之中,猎人们正在进行艰苦卓绝的阻击。他们高呼着挥动手中的武器,竭力将这头庞然大物引向地面上那个用醒目白色涂料标注出的圆圈之中,那里正是龙击炮即将降下之处。

不远处的高台之上,包括御茶子在内的猎人们正全力操控着炮台和弩机,尽管她已经对炮弹的气息习以为常,可炮筒散发的焦味依旧呛得她想要流泪,炮轰的巨响也对她敏感的鼓膜造成了不小的刺激,诱出了阵阵耳鸣:但她知道她无论如何也不能停下。在搬运炮弹的间隙,她看到那高昂的龙击炮口附近又聚集起了一群翼蛇龙:刚才她的那一番砍杀并没能阻止新的一批小型怪物再次集结,而她不该也不能将她费力运来的宝贵弹药浪费在这些流氓身上。

梅露辛和加拉哈德他们怎么样了?龙击炮的事情怎么样了?

焦热的空气已经令她呼吸困难,她无法思考,在被过度担忧压倒之前,她能做的只有继续挥动发软的手臂,对着那可憎的粘液城壳发射炮弹,一枚又一枚——

不能再拖延时间了——

“全员疏散!立刻从射程范围内撤离!快!”

公会骑士的敕令迅速传遍整个战场——在此期间,琼蟹挥动的巨钳再次摧毁了一整段高台和岩壁,好在没有人因此受伤。只要它的前进轨迹不变,它就一定会将自己送入那片禁忌的领域,恰如此时此刻,它已经一步又一步,沉重地,仿佛宿命使然地踏入了那片白圈。

人潮迅速退去,其中虽不乏恋战的猎人,但他们也被身边的同伴强行拖离战场。

“萨图雷特!不要迟疑!尽快开炮!”

领队的声音如同划破平静海面的惊雷。回忆如海浪般涌入,梅露辛的感官也随海潮而动。

炭块滑落,海潮与对龙兵器的轰鸣声在同一时刻涌起。

双手紧握,海潮与十字镐闪烁的白光在同一时刻落下——

老师……你会为现在的我而自豪吗?

下一刻,整个世界都失去了声音。

不远处,绿色眼睛的双剑使抬起头。

她看到了——她相信整个城砦的所有人都看到了——那直冲云霄的希望之星——

——龙击炮爆发了。

难以用言语形容的炽热洪流裹挟着毁灭的能量,精准无比地降临在琼蟹背部的那座城池之上,震波撕裂空气,比大型飞龙的咆哮高昂数百倍的巨响紧随其后,猛地扩散开来。她捂住耳朵,克制住想要蹲下来发抖的冲动,焦灼地抬眼望向那头大型怪物,和在场的其他所有人一样——他们的目光都锁定在了琼蟹身上,期许地,躁动地,焦灼地——

它那引以为傲的城壳,足以抵挡绝大多数攻击的城壳,在此等天灾级别的火力面前也不得不认输——融化的粘液与破碎的瓦砾四处飞溅,此时此刻,名为“城高人”的怪物那巨大的身躯第一次产生了明显的倾斜,不堪重负的它扭曲着口器,发出一声痛苦的嘶鸣。

梅露辛·萨图雷特圆满完成了任务。不利的局势已经扭转,但这一切还未结束——因为那高温而熔化变形的,除了琼蟹背部的城壳,还有龙击炮达到临界点的炮口:这尊兵器已然进入了生死攸关的强制散热阶段,要想击出第二发,就必须等待这段关键的散热时间过去。

但他们早就准备好了对策。

“就是现在!阿晶!启动拘束装置!”

龙历士的语调前所未有地激昂,她那紫色的眼瞳中似是映出了龙击炮留下的残光,以及另一位猎人也是友人亲切遥远的笑颜。

雪歌……你会看到这一切吗……?

萦绕在她们周身的腥臭浓雾逐渐散去,循着木诗眼中那一丝星火的方向,她身边的书士队队员高高举起那光荣的十字镐——

“喝啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊——————————”

随着装置启动,数根钢条在刹那间破土而出,如同巨人遒劲的手掌,死死钳住了琼蟹的身躯,将意欲挣扎的它牢牢控制在炮击区内,画地为牢。

“拘束……完成……”

阿晶感到一阵天旋地转,在她的身体释然地瘫软下去,被急忙赶来的木诗接住之时,那一日的夏夜,繁星与萤火虫,以及关于愿望的话题也同时涌进脑海——

即使最终走上了截然不同的道路,即使到最后也没能互相理解,但要是看到了今天的自己……小九他,也一定会感到欣慰的吧?

被烟尘呛得咳嗽不止的御茶子直起身来。对面的高台上,一抹群青色闯入她的视线——那个最熟悉的影子正在向着自己招手,他终于还是看到了自己。

即使相隔这么远的距离,她也明白队长的意思,他们之间无需言语。

【攻击】!全力攻击!

心照不宣地,她和加拉哈德同时踏上各自的炮台,装入炮弹,调转角度,拨动开关——

火药击发,弦乐奏鸣,反攻的号角正式吹响。无需任何动员,所有还能战斗的人,所有还能运作的武器,都将火力指向那被拘束的巨型怪物。利刃穿刺,钝器轰击,弹药与箭矢射向越来越薄弱的粘液层,残存的弩机和炮台更是朝着巨兽的弱点疯狂倾泄着火力。

目标只有一个——彻底摧毁它身上受到软化的城壳!

“我要去,我一定要去!”连接城砦与营地的隧道口传来少女猎人清脆又坚定的声音,

“哥哥,说了多少次了,我不是小孩子了!我可是解决掉了毕月龙!靠我一个人……”

“……去吧,楼座,我和妈妈还有大家都相信你!拘束解除后就回来,不要逗留太久!”

即使是平时语气一直很温和的路弗斯,此刻也按捺不住心中的激动——是啊,妹妹的脸蛋依旧稚嫩,但她已经是一名能在危急关头站出来,挡在妈妈、自己、还有大家身前的怪物猎人了——尚在东多鲁玛城区内的妈妈要是看到这一切的话,一定会露出幸福的笑容的。

恐惧银金龟在战场中穿梭,洒下清爽的粉尘。唆使着它的金发少女身姿凛然,高举着操虫棍如奇谭中的英雄一般冲锋向前——

为了追上记忆中的那位猎人……真正不负【英雄】之名的那个人……她在心中默念。

在她附近不远处,须发翩翩的银发猎人正高举盾斧,凝练了工匠智慧的精密器械正铿锵作响,他傲然屹立的姿态宛若那不动的山神,毕竟他早就走出了那一片本该困住他的风雪。

战场的另一侧,身着乌拉盖山丘霸主装备的海拉正挥动她崭新的斩斧,属于猎手的锋芒乍现。被不远处斩龙重弩的火光吸引,她抓住喘息的片刻转过头去,鎏金的双目对上另一片深不见底的黑——那边的宫崎大概是把面前的甲壳种怪物也当成了和她仇视的【迪亚波罗斯】相同的对象。二人相视一笑,各自呐喊着展开了新一轮攻击——这样的自己一定对得起老师的教诲吧,海拉想道。

高台之上,白发的猎人将操虫棍的末端深深戳入地面:

“我先留在这里等待指示,你们快去前线!”

“了解!”

仅仅是在远处望着他们闪耀的影子又怎么足够——留着黑色长发的学者轻抚着脸颊上的烧伤,在他身旁,白发学者的视线正落在那位苍蓝色的青年猎人身上。似乎是在茫茫人海中看到了他追寻已久的兄长的影子,直到身旁同伴的猎虫先行出击,他才勉强拉回思绪:

“小弗……抱歉,我……走神了……”

红发的猎人没有出声责怪,只是轻抚了一下右眼,那里寄宿着她关于偶像的小小梦想。

“我懂的。上吧,帅戈,支援我!”

“明白!”

太刀出鞘,气刃凝练;长棍啸空,虫影流转——

战斗仍在继续。

拘束钢条在琼蟹的挣扎中扭曲,发出令人牙酸的咯咯声响:被困在其中的它背壳不复先前的伟岸,连腿部的城壳也接连受创,已经遭受了远超想象的损失。它的口器周围溢出白沫,面对攻势一刻不停的猎人们,即使是感情最为原始的它,也被无可辩驳的疲倦与畏惧席卷。

——正是乘胜追击的好时候。

时间一分一秒过去,龙击炮散热的蒸汽逐渐式微,炮身的赤红正在褪去。

“第二发!准备!疏散!”

猎人们再次如受到月亮指引的潮汐般退去。这一次琼蟹似乎也产生了大限将至的预感,它挣扎的动作变得更加歇斯底里,几乎要挣脱那已然变形的钢条。

但是,已经来不及了,在它头顶,眩目的银白满月正顺着那尊兵器的炮口冉冉升起——

“龙击炮冷却完毕!”

“莫安娜!”

“交给我!”

龙历院猎人棍尖点地,凌空一跃——能够穿上【二名个体】防具的猎人,自然有着与之相称的强大实力,莫安娜也自不例外,于一呼一吸间她已然锁定了目标。她的下落轨迹是那么完美,毫不费力便接住了梅露辛抛向空中的十字镐,随即朝着那个在视网膜中变得愈发清晰的红色圆形直直坠落,重重砸下——

咔哒。

“砰!!!”

龙击炮再一次爆发出惊天动地的怒吼——

第二道能量的洪流,以更为决绝的姿态,精准地再次命中那摇摇欲坠的背壳。

摧枯拉朽、所向披靡、无可抵挡。

甲壳爆裂的巨声响彻云霄——琼蟹背部的城壳被完全击穿、崩溃、四分五裂,露出焦黑的甲壳与肌肉纤维,原先的嫩绿色已不复存在。难以想象的重创让这头巨兽发出了最终、也是最凄厉的嘶叫声,它的力量仿佛一瞬间就被抽干,挣扎也在那一刻停止了。

幸存的一部分钢条依旧牵制着琼蟹,让它无法立刻倒下,但谁都明白,它已败下阵来。

即使是这样的超大型甲壳种怪物,说到底也还是和需要居所庇护的人类一样——

身上几乎空无一物的琼蟹已经别无选择。它的巨大身躯开始缓缓后倾,最终摆脱了钢条。带着脱力的步伐,它缓慢却不可逆转地退出了城砦,最终消失在远方烟尘弥漫的地平线上。

“……真,真理子……还有爸爸妈妈……你看啊,你们看啊……”

远方,御茶子正如释重负地跪坐在地,滑落的眼泪带走了她右半边脸上的尘灰,至于左半边脸上,那火辣辣的感觉已不再重要。

“看到了吗?!我们赢了,我们赢了……!”

能够以【猎人】的身份迎接此刻的到来,于她而言已经是无上的幸福。

在她耳畔,在她脚下,胜利的欢呼如同海啸般在残破的城砦中爆发开来。人们相互搀扶着,高举武器和双手,向着天空发出劫后余生的咆哮:

云消雾散之后,在那里展露真身的是——照耀生者的朝阳。

亲爱的爸爸,妈妈和妹妹:

我们在东多鲁玛成功击退了那头大型怪物。详细的经过等我回到杜尔萨拉再告诉你们吧。

我一切都好。爱你们。

御茶子

姐姐:

家里最近总是下雨,我们养的那盆青熊兰状态也变得很不好,它的花瓣掉了好几片,我不知道该怎么办。

浴场里有些东多鲁玛来的人说那边有超大型怪物活动的迹象,我记得你在的杜尔萨拉离东多鲁玛并不远,如果实在不行的话,就回家来吧。我知道你不喜欢下雨,我也不喜欢,但家里没有那么可怕的怪物,只要不随便出村子就一定不会受伤,你可以好好休息一阵再回去。

你已经战胜了那么多怪物了,应该没有受伤吧?你之前一直说没有,你不会骗我们的对吧?从鸟龙种,鱼龙种,铗角种一路到大型飞龙种,一想到那么多怪物在这么短的时间内全都败给了你,我就觉得兴奋得不得了,鸡皮疙瘩都冒出来了。你真的变成超厉害的,已经能战胜“大地女王”的猎人了,现在是不是已经打败了“天空王者”呢?

虽然我希望你能回家看看,但我也不会在家里呆上很久了。多亏了你一直往家里寄的钱,我出去读书的学费已经搞定了,很快就要去洛克拉克上课了。我在家的时候一直跟着此花和笹雪姐姐她们学习,你寄回来的书士队笔记我也全都认认真真看完了,可是笔记里有些地方好像抄错了,所以我在上一封信里问了你,但你没有回信。

到了现在你还是没有回信。

我知道你是猎人,你很忙,我这样可能会给你添很多麻烦。

但是我要给你写。

我希望你一切都好,姐姐。

真理子

“如果你要看信的话,那我们就先出去待一会好了?”

“……好。”

从梅露辛手中接过信封的时候,御茶子并没有像往常一样迫不及待地打开它。

相反,她迟疑了。也许是因为脸上又开始痛了,取出那张散发着熟悉味道的信纸时她的指尖在颤抖——温泉特有的矿物质气味,茶和酒精的气味,雨后的竹子气味,明明都是无比柔和的味道,现在却刺得她鼻腔生疼。

大概是因为先前没有得到回信的缘故,妹妹这次回信的字数比往常少了一些。她的字迹一直是很工整,甚至算得上“娟秀”的,可明明不怎么长的一封信,字却越来越凌乱,甚至有些地方的墨水都晕开了。

御茶子尚且露在外面的那只眼睛跟着那一行行文字缓慢转动着。那眼里的光越来越暗沉,血丝一点点上浮吞没眼白,直到她最终像中了一发铳弹似的,毫无生气地低下头去,那只眼睛也彻底被凌乱的松叶色发丝挡住了。信纸还在她手里,已经被攥得皱巴巴的。她确认梅露辛他们刚才已经把门给关上了,而且关得很紧,自她醒来以后他已经照顾她好一阵了,他很知道她在何种时候最需要什么。对于她变得无比敏感的神经来说,即使他们刻意放轻了动作,那“吱呀”和“咔哒”的声响依旧回荡在她耳道里,好像在啃咬她的耳蜗。在同伴将私密空间重新交还给她后,她便再也克制不住了。

她原本绷得笔直的背在爆发而出的号哭声中和她的脑袋一样耷拉下来,靠在床头,随后整具身体像枯叶一样落进被褥,好像她的生命力也跟着眼泪一起流走蒸发了。她蜷成一团,抱着自己的肩抽搐起来,因为眼泪顺着溃烂的软组织流下时实在太痛了,泪水带着盐分和组织液在并不平整的面颊上一路拖行,似曾相识的灼热感不断唤起她昏迷前最后的记忆:

那夺去她呼吸的高温和夺去她视觉的焰光如同坠落的骄阳,多美丽啊,但它却不偏不倚地落在她脸上。

事实上她还不知道自己的脸现在究竟是什么样子。她曾经向帮她换绷带的梅露辛提出“想看一看”的要求,但他嘱咐她“好好躺着就行,剩下的交给他们”:她不甘心,于是伸手去触碰那些绷带,旋即手指就像被烫到似地弹开,那里一开始只是单纯的疼痛,再后来传来阵阵瘙痒,直到想要撕扯它的那种冲动最后涌进了她好不容易得来的睡梦里。噩梦初醒后她轻轻触碰自己盖在纱布下的眼球,轮廓尚且完整,不像梦里那样被一柄剥取小刀刺得七零八落,于是她又一次伏在床上痛哭失声。

——还是很痛,和现在一样,但她止不住泪水,她好像已经习惯了这种惩罚。

这是她应得的代价。她飞得太高,飞得太快,已然忘记了这是因为她背后有着一阵顺风,而非她自己有着宽大的翅膀:还轮不到自己这样的猎人来决定“该舍弃什么东西”,因为在那之前,猎人们谙熟于心的“等价交换”的法则自会替她做下决定。

她别无选择,只能接受。她哭得胸口发闷,大张着嘴像快死的鱼龙种一样吸气:这时她突然回想起曾经倒在自己刀下的那些鱼龙,觉得自己和它们的死相一样又凄惨又可悲又好笑。

在她另一半脸上的绷带也被浑浊的泪水浸得透湿之前,有人推开房间的门进来了。

——会是谁呢?在她醒来之前就有不少人来探望过她,有人向陪在她身边的同伴问询她的伤势,有人对她留下美好的祝愿,有人看着她久久无言,有人甚至不敢看向她那张好像没有生命体征的脸……而她几乎是有些庆幸自己当时还处在昏迷的状态,因为她不知道该怎么在这种时候应对他人的好意。她想自己在众人眼中应该一直都是很努力的形象,从而在这样空前的失败时还能获得一些怜悯,这应该是她的唯一一个优点了。

她抬起头,看见她最熟悉不过的那位苍色护甲的猎人,他带着刚才在门外等候的同伴踏进了房间:到这时她才想起她自从醒来之后一直都没见到他们的队长。她赶紧支起身体,伸手擦掉挂在眼角的泪水,努力翕动着嘴唇想从无规律的抽泣中挣脱出来开始正常组织语言,因为她有太多想问的东西了:但一切都在他亮出一对崭新的双剑时得到了解答:

那是用火龙和雌火龙素材做成的双剑【雌雄双焰刀】。

在从队长手中接过它们之后她就一直紧握着那对剑,它们的大小不完全一样,握在手中的感觉也不一样。看向火龙素材做成的那把剑时她又一次感受到自己的眼睛被那红色刺痛了,那有如耀日一般燃烧升腾的景象突入她的脑海,瞳孔也随之颤抖起来:好在那剑柄上还残留着温度,她不知道队长握了这两把剑到底多久,但这种温度毫无疑问和从那火炎袋里释放而出的,要置自己于死地的高温不一样。她回想起自己刚醒来时下意识地伸手乱抓,然后抓住了梅露辛的手,她还记得隔着甲胄传来的那种令人安心的温度,这一刻它们似乎在她的掌心共振了起来。她的情绪逐渐平复,这时她终于注意到阳光已经洒满了房间,和手中的双剑一同,往她在这连绵不绝的雨季中变得阴冷的身体重新注入了一些暖意。

是谁在什么时候拉开了窗帘这个问题已经不重要了。她短暂享受着和伙伴们团聚的喜悦。他们聊了接下来去吃什么料理比较好,毫无疑问是火龙尾肉套餐;然后又聊起了新加入他们队伍的骏羚,同时也是他们队长的救命恩羚。忒勒玛科斯,他起的名字还是那么高深又难记:由于他们之中已经有了一位被她喊作“小特”的小杀手了,而新成员的名字又好巧不巧和梅露辛的骏羚很像,于是她在百般无奈之下决定喊那头骏羚“小玛”,没有比这更好记的名字了;最后他们告诉御茶子,鉴于她一直以来的活跃表现,客栈给她批下了升级中级房间的许可。谁也没提到她脸上的伤,一切都一如往常,平淡而幸福,像他们在小队帐篷里、集会所的某张圆桌边、疾驰的骏羚们背上时总是会做的那样。

她觉得自己似乎又有了面对妹妹寄来的那封信的勇气了,直到她想要下床的动作被他们队长抛出的最后一个话题打断:

在他回到杜尔萨拉,还没来得及擦干身上血污的时候,三位远道而来的访客也捎来了消息,那是关于迫近东多鲁玛的大型怪物的。这段时间村内也有不少人注意到了远方的异动,甚至将它与近来火龙与毕月龙之间频发的摩擦关联在一起,四起的流言和阴沉的积雨云一同笼罩了杜尔萨拉,直到红衣的公会骑士带来了大老殿的布告——

百年一遇、体型极大、破坏性极大、造成的损失难以估计。压得人喘不过气的形容词全部汇聚在那头步步紧逼的巨型甲壳种怪物“琼蟹”身上,紧急讨伐的号角已经吹响。

“我要去,”没有人问她的意见,但御茶子条件反射般地大叫出声,“我一定要去!”

不知是不是因为受到投进房间的阳光影响,她那只原本充血的眼睛现在突然又亮得吓人。梅露辛轻轻按住了她的肩,大概是怕她的动作太大又撕到伤口。

“东多鲁玛……我本来就是要去那里的!”

那里原本应该是她梦想的起点,她猎人生涯的起点。她来到杜尔萨拉完全是因为机缘巧合:价值3000z的收纳书掏空了她的钱包,以至于路费告急的她只能在这个驿站村镇附近无奈下车,并在没钱吃饭的“危急关头”遇到了她现在的同伴们——

他们也并没有出声反对她:他们都知道如果没有那场惨剧的话,现在的她会是多么意气风发的一个年轻猎人,会带着多么灿烂的笑颜,自豪地,问心无愧地说出“我要去”这三个字,因为她天性如此:某种意义上他们相信,她对那座城市那么着迷,也会像它一样,即使经过了无数古龙的洗礼也依旧能华丽复活。

“我知道你一定会想去。但我有一个要求。”坐在她正对面的人定定地望向她。

“待在后方——【城高人】就交给我们和其他猎人,好吗?”

“现在你至少还能拿起武器,一切还能重新开始。”

“但如果在那种级别的怪物面前乱来的话……”

她呆滞地回望那双蓝色的眼睛,大张着嘴巴,却无法反驳哪怕一个字。

她的确不是那种能创造奇迹的人。那样的幻觉已经在霸主的爪击和王者的吐息下破碎了,她是这一切代价的承受者,理应比他们中任何一个人都对此有更清晰的认识。

于是她沉默着点了点头:她不会再违抗队长的命令了。

在大家各自散去之后,她看向在上一次陷入无法自拔的痛苦时被自己砸碎的那面镜子,她清楚地知道自己接下来要做什么。她默念了三个数,然后倏地扯下了绷带:一些组织液跟着飞了出来,她有些后悔了,但在她感受到后悔之前,疼痛和镜中的景象一同扑向了她。

狰狞的烂肉如同融化的蜡一般从额头蔓延至脸颊,缺失的表皮下是泛着异样光泽的真皮层,几道不知是坏死了还是爆炸留下的痕迹散布在赤红的创面上,呈现出类似火焰的形状,边缘还在戏谑地渗漏着组织液。她看着这一团烂肉随着自己呼吸的频率抽动,创面上的裂痕一开一合,每过一段时间就有细小的血珠从里面渗出来。

大概是没有完全愈合的希望了。

意识到这点的她什么也没说,只是取出了一卷新的绷带,动作很快,几乎是逃也似地盖住了那半边脸。这也是因为她不想让伙伴们等上太久:说好了要一起去吃火龙尾巴肉的,她可不能食言,她倒要试试他们队长最喜欢的料理是什么味道,还有……

看看她梦想中的那座城市,东多鲁玛,究竟是什么样子——

亲爱的妹妹:

最近没有回复你的信,因为我确实忙得一点时间都没有。眼下还有很多事情,我马上就要去东多鲁玛了。你去了洛克拉克也要加油,我还会再写信给你们的。今天我要去尝尝火龙尾巴是什么味道,这些报酬金你就留着去那里买点好吃的东西吧。

对不起,还有,回见。

御茶子