叩。

声音由远及近。

孙皓听得房内窸窸窣窣,谈话声,咳嗽声,先是年轻的男声嘟哝,温柔的笑声传来。椅子拉扯蔓延出一声吱呀,脚步声更近了。人走来漾的风声,炭火气味随之卷来。

好一副团圆和睦之景。

叩。叩。

气味从弱转强。

孙皓闻到气息晃晃荡荡,饭菜香,药草香,初是新鲜的肉腥翻滚,不久后炉盖掩上。擦响火星烧灼出一层松脂,浊臭味似淡了。妖离去留的痕迹,跨过门槛踏出长痕。

叩。叩。叩。

屋内二位,屋外一人,不远处,问剑透过窗缝观望,又压下两位师弟争先恐后好奇的探看。

“谁——”门内问。

“应山子弟孙皓。”门外答,“听说村里有妖,我是唤仙烟叫来的。”

“什么!”

贞大叫一声,冷汗直冒。

太荒诞了!这位师兄信誓旦旦说什么交给自己,结果一上来就直接拆穿自己身份,这样只派一人以身试险又是为了什么。

“且慢。师弟。”

梁阗伸手,将贞正欲跳出的动作拦在身后。容予礼紧接着在屋内贴上张消音符,已保几人声音无人可听清。

三人掩着身形,透过窗缝望去。

只听哐当一声,门锁被旋开,一位中年女子撞了出来,手里拎着把扫帚气势汹汹。

“滚出去!什么应山什么妖,我没听过!”似是为了壮胆,她又说一次,“我没听过!”

“没听过吗。”孙皓笑了,“我想也是,世道不稳战乱纷纷,谁要想着修仙之事呢。妖祸总不如战乱来得快。”

“……是。”老妪微怔,显然是为了这席话有些迷茫,她回头看了下屋内,又猛地竖起扫帚直指孙皓以下逐客令。

“所以我是来问您。”孙皓说,“馅饼怎么做好吃?”

“什——”

“什么。”

一句话落,两声诧异在不同处响了起来。

孙皓笑:“谁说我是来除妖的?听说您厨艺了得,刚巧我近日在研学,怎么做人人喜欢的馅饼。”

……

种植收获,筛良去劣。和面注意力道,发面讲究气候,馅料素少则紧,选料量多便漏。

游子归乡,最想吃的便是这口皮薄馅大满嘴喷香。

最初,也是一家三口,可惜饥荒来,为父者照顾孩子,为夫者照顾妻子,老实的农人死也没带走一点吃食。母子两人活过景朝五年,以为一切只会欣欣向荣,不料动乱只多不少。

最终,老妪孑然一身。

“您是断念断缘的仙人,也许不晓得,但人总是要些旁的念想。”老妪说。

屋内柴火烧的旺,无言的儿躲得远些,眼中却放不下老妪和那团火。

孙皓吃了点馅饼,确实美味。老妪心情好,连着不同馅料塞了个大包。油纸裹几层还是沁了一片渍,看得出用料厚实。

看孙皓和儿子差不多年纪,老妪忍不住又添了碗汤。

“我也想衔些缘分,可惜时运不济。”孙皓说,“景朝五年,带走的不仅是一人的爹娘。”

一时无言。

孙皓没再吃,只是拨折扇给老妪看:“您看,这是我妹妹给我做的扇。”

“真细致。”老妪说。

“是呀。”孙皓笑,“她打架比我厉害,手艺活也不落下,每次追着要给我小玩意。”

“您说,这算是我'不晓得'吗。”他问。

柔柔的夜色寂寥,仅只有二人的无言,和角落儿子的狼吞虎咽。

“你我同是天涯沦落人,我当然晓得您心情。只是……”

话锋一转,孙皓捏着扇柄,旋开扇面又合上。指尖落着紫蝶,轻轻啄着如缀玉的扇尖。

角落的男子,看似寻常,处事却不似同龄人。人高马大却佝偻着舔着碗,喉咙里有呜咽声阵阵,像饥渴难耐的野兽闻到荤腥。

老妪看了看儿子,擦了擦泛红的眼。

“别逃,您仔细看。”孙皓说,“看着他,想想你儿。”

这真的是他吗。

这真的是她吗。

相同皮囊中藏着谁的瓤,相仿身形外裹了谁的裳。缘分一线牵出丝丝缕缕点点滴滴的,究竟是宝藏还是荒唐。

“阿婆,倘若换过来,死的是我而非我爹娘,被妖夺走身若还有自己的意识,我会自刎。”

紫蝶翩翩,点在凉下来的瓷碗边,探身啄了下汤。点得余波阵阵。

老妪脸色发白,看了看正视自己的孙皓,又看了看视线迷离的儿。

孙皓不躲,反而追着她看去。角落的男人被盯得不自在,站起来嘟哝几句,含糊的声音里只听清楚几句“娘”。

“这也仅是我个人看法,人各有志嘛。”孙皓又笑,推开扇子,扇了两下肉汤、推开了贪食的蝶,“只是我想这位壮士看起来像是保家卫国的好男儿,想必……比起旁的,更在乎大局。”

“不过这些话,谁知道呢。世道难,逼得好人坏,坏人恶,恶人当道称王、还是什么,也并非不可……”

“不可能!”老妪拍桌。

嘭得一声,碗筷抖了三抖,远处的儿念着娘,咿咿呀呀走了过来、试图抱住愠怒的老母。

老妪哭:“那怎么可能!我家幺儿怎可能做那种伤天害理的事,他之所以……不就是因为他一腔热血、壮志……唉!”

言罢,她也不擦眼泪,只是抱着失而复得的儿。

“您说的我都懂啊!但是我怎能放着他一人在这世上。一人,实在是太苦了!”老妪说。

“是啊。”孙皓点头,“一人实在是,太苦。”

凑近二人,那男人反倒是得了点人性,转了转眼睛思索着娘为什么哭。

也许是困了?也许是饿了?他看了看桌上,还剩碗汤,半碟菜。

油花飘在汤上,余温散着香。

也许是辛苦做的饭没人吃,她不开心,就像以前那样。以前他们三个人一起,爹挑食说自己不爱吃油多的,娘也是擦眼泪,哭,嚎啕。

那时,他馋那难得的食物,却没伸手。爹娘看到,催他把饭吃了。

那时,他吃了,娘也不哭了。

现在,三个人,一桌饭,娘在哭。

所以。

男人抱起孙皓的碗,咕咚咕咚吞了下去。

“娘,别哭。”他说。

吃饱喝足,他不再咽口水,也不觉异样。

那执扇生人来家时,散出的令他恐慌的药味现也淡得嗅不到。何况,现在他已不觉有威慑,更不觉畏惧。

尽管他仍旧不晓得,这身体为何有饭不吃,来回推脱,而对面为何哭泣,来回拉扯。

火星代表的,不速之客代表的,有何可惧?

随着那口还未来得及嚼碎的肉滚落在体内,无法联系起的肉块和肉块之间来回钩织出某片新的轮廓,那是什么。

那是消化?还是同化。

一时间。

他好似懂了他,也好似懂了她。

方才听着雾蒙蒙的话,现在反而清晰无比。

男人说他的话,阿娘说他的话。

他循规蹈矩,一向如此。

像过去听爹的,练功,种地,保家卫国,照顾娘亲。

……一切都,无比清晰。

一切都。

……

魃村。

孙皓前脚刚到,后脚球不偏不倚正中额心。

被打出个趔趄后,忽得飞出个红影把球一扫、只看到球落之处交织了几道飞影,如同秃鹫捕食。

“还好吗?”林檎问。

“有些晕,好在不是第一次遇到了。”孙皓无奈,“师姐伤怎样?已经可以出来了?”

“死不了。”林檎上下打量了下,笑道,“你来这里倒是稀罕。”

“贞师弟无论如何要我离开丹室,上次劳烦了梁师兄和容师弟护送我,我也想备些新的药草给他们。”孙皓也笑。

“有事做总是好,没事我就走了。”

林檎落下一声,人便没影了。孙皓在村内逛了一圈,买了几根簪子,没忍住,又购入了些新药材。

不多时,孙皓抱着两大包袱,望着夜空中一闪一闪的星子。

“师兄!”

一声清脆的叫声扯破了平静,贞三两步跑到孙皓身边。

孙皓应了一声,看着贞探头探脑想看自己买了什么,便大方地手一摊任君选择。

终究是少年心性,翻了三两下,贞有些无聊,便寻着话头聊。

谈到应山派的变故,说是近也怪远,似乎一夜间,仙人所行之事变了味,原本替天行道之事也变得负债累累。只是山门终究英杰遍出,本就不是为那几声“仙长”行事的弟子仿佛脱了层礼义廉耻的束缚,该做的照常,能做的更多。

“不过我还是好奇。”贞说。

孙皓颔首,让他继续。

“那一天,那化妖的儿子,真是听你的话羞愧至极,通了人性想还骨偿肉给爹娘吗。”贞问。

不远处,弟子三三两两聚在一起,或者在树下赏月,或是游走在集市间挑花眼。

好一派祥和静谧之象。

“当然。”

孙皓看着远处的人,又看了看身边的贞,笑道。

“当然是,用药呀。”

——

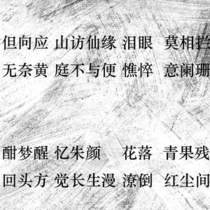

批注壹:

正月十五 炼丹

炸三糊二 颗粒不纯

金桂师傅来访 赐扇

“文人也当用武” 所言极是

扇骨处镂空 可以嵌药 扇尖可作针、匕 也可作寻常器皿

需考量如何放药 液还是粉

批注贰:

二月三 出诊

上回的大哥好得快 义肢派了不少用场

晌午吃饭见他撒盐 悄无声息便结束了

也许是个办法

批注叁:

三月十二 出诊 炼丹

大抵成了 有待深入

这几日蝴蝶绕着扇子飞 看来它们并非单纯喜好药草

也许是毒?

有待深入

批注肆:

五月五

未去归墟梦 不敢见阿晓

她还回来吗

还愿回来吗

罢了

批注伍:

五月六 炼丹

梦到阿晓了

最近梦短易醒 炼药时却安宁

也算好事