以MMOPRPG《最终幻想14》世界观为背景的OC企划,旨在给冒险者们的原创角色一个可以互动交流的平台。

愿各位的故事如同星光,穿越时空的重重迷雾,能在彼此的生命中留下永恒的印记。

设卡下载/企划交流群:226898854

企划已于2025年3月10日正式开放,期待您的参与。

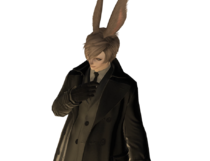

琉卡·莱斯雷克塔

所长

◇北洋以太研究所所长,远域之环的开发者。

◇注重自身礼仪修养,对他人非常宽容、温柔的年长者。

◇性格像风一样自在随性,有时行为会有点脱线,像小孩子一样。

◇对新鲜事物充满了好奇心。

◇干扰他做研究或者一直打断他思考的话会似乎发生很可怕的事。

◇近期遭遇了不明事故,身受重伤后能力和性格都发生了很大的变化,变得有些让人捉摸不透。

修·芙芮丝

未设置称号

年龄:29

身高:150

爱好:收集各种生活类魔法

职业:魔法学徒

角色简介:

>拥有非凡魔法天赋的猫魅族少女

>喜欢大河狸汉堡

>对各种奇奇怪怪的魔法有着浓厚兴趣

薄雪

未设置称号

中文名:薄雪/绯羽鸦(化名)

森林之名:修珀洛斯·斯卡亚德

日文名:薄雪(うすゆき)/緋羽鴉

英文名:Edelweiss/Djúprauður Skjöld

性别:女

年龄:51(1577年)

种族·部族:维埃拉族·山林之民

出身:斯卡提山脉·斯卡亚德部落

所属:???

身份:暗黑骑士/刀客

职业:情报商,佣兵

所在地:目前居于库尔札斯/伊修加德。

本名:修珀洛斯·斯卡亚德

喜欢的食物:辣味的炖菜小食一类、酒、味道清淡的茶

武器:听夜、生于哀伤

弗洛瑞安·阿·卡哈尔

未设置称号

中文名:弗洛瑞安·阿·卡哈尔

英文名:Flaurien'a Cahal

性别:男

年龄:31(1577年)

种族·部族:精灵族·黑影之民

出身:格里达尼亚

职业:药剂师,东阿尔迪纳德商会业务员

所在地:目前居于库尔札斯/伊修加德。

爱格朗蒂尼·菲斯【贝德维尔】

未设置称号

种族:维埃拉族·山林之民

森林名/曾用城市名:Eglantine Fyth

城市名:Bedvyr

古代世界曾用名:与森林名释义相同,具体读音暂不可考,以目前读音称呼。

年龄:看起来像秀气的青年,实际年龄已70+

身高:181.2

信仰:无固定信仰

身份:枪术师,古不列颠英魂寄宿者,曾任斯卡提山脉贝叶村落守卫,前伊修加德龙骑士,拂晓血盟成员,【光之战士】

古代世界:

任阿谢姆席,性格木讷温柔,尽管有时正义感占了上风也会变得雷厉风行起来。以迅捷的身法和出众的战术规划闻名,与精干的身材不同,意外地擅长使用大型近战武器,同时因为自身喜好问题,在魔法方面造诣较浅,曾因此被爱梅特赛尔克称为“偏才”。日常相处大脑偶尔脱线,意外地和希斯拉德很合得来……至少特弥斯和爱梅特赛尔克挺意外的。

和维涅斯的关系是亲密的师徒,不过维涅斯看起来比他活泼。有时是捉弄爱梅特赛尔克的帮凶,有时是被调笑的对象,意料之中的比较“好欺负”,只是调笑起来没某人那么有意思罢了。

比起古代世界本身更在意古代世界的人,所以对佐迪亚克的问题持摇摆不清的暧昧态度。“只要献身者幸福,同时不损害留下的人的幸福,这就是可行的……”

很明显结局并不是这样。

聚落生活:

第七灵灾前转生在一个名为贝叶的山林之民村落,性别分化后容貌几乎没有改变,依旧是秀气的柔和面容,在离开村落后才慢慢成熟起来。师傅名叫佩德拉德,师兄名为卢坎。被视为枪术方面的良才,枪法迅捷套路新奇,在出师当天就获得了守卫队的名额。

某个夜晚,一位白须老者告诉他,根据星象,他最好离开村落前往城市寻求发展,不然这世界将会产生“巨大的错落”。

第七灵灾:

他抵达格里达尼亚,作为旅行者靠接受委托谋生,后加入大国同盟军……之后的事情,没人记得了。

在混沌的记忆中只剩下一场梦,他梦到重伤的自己躺在一片似乎是以太空间的地方,一位和他发色虹膜颜色都相同的独臂男子站在他的面前,穿着破碎古朴的铠甲,向他开口说他是来自异世界的游魂片段,为了保存他脆弱的灵魂,愿意与他相融合。交换是他必须得背负男子的执念、记忆与名字。

他同意了,从病榻上挣扎着起身的时候,他将自己的城市名取作贝德维尔。

之后的故事,大家就都知道了。

这次入梦时,陆淮正扶着墙走出那条阴暗小巷,就听见身后传来一串小小的脚步声。她警觉地回头,却看见奥尔什方满脸欣喜地朝她跑来。

“你怎么在这儿?”陆淮没主动靠近,略带防备地打量着他。

“我也不知道,我本来在河边钓鱼呢,鱼钩飘进月亮的倒影里,怎么也拉不动,还把我往河里拽,我想松手也松不开,就这么被拽下河了!到处都黑漆漆的,我没法发声也不能动,不过幸好没多久你就来了!”

他说着,也学陆淮伸手触碰巷壁,指尖却直接穿过了潮湿的砖块,“咦?我摸不到……不过……你身体好点了吗?”他转而伸手轻轻碰了碰陆淮的额头,“能摸到你!你没有发烧了!”

陆淮这才放松了警惕,“这是我的梦,不过可能没有你那儿那么……呃……舒适。我看看能不能带你回去吧?” 她垂下眼睫,伸手牵住奥尔什方向外走去。

梦里只有一条路。

女人牵着阿瑾出现的时候,陆淮眼珠都没转,只是径直向前走去。

“那个姐姐在叫阿瑾诶……真温柔。”少年喃喃道。

他话音未落,就感受到陆淮牵着他的手突然收紧,指节骨节用力到微微发白。

“走。”她埋着头,声音冷硬而轻,“别看,走快点。”

她强迫自己别去听女人温柔的笑声,别去看阿瑾软软贴在女人怀里的模样。

这种梦她做过太多遍,她原以为自己能麻木,可每次看见,胸口那块位置还是钝钝地疼,像是被谁攥住,硬生生地一收一放。

“陆淮……”奥尔什方小声开口,像是在努力组织词句。

“闭嘴。”

陆淮没回头,声音却压得低哑,带着一丝自己都未察觉的颤抖。

奥尔什方回想起在自己梦里陆淮高烧时嘴里念叨的只言片语,想问陆淮认不认识她们,但看着陆淮难看的脸色,只是用同样的力道回握住了陆淮。“我只是想让你稍微走慢点,你身体不舒服,我们可以走慢点。”

“你真是个呆的。就不怕走慢了出不去?”

“我相信我们会想到办法的!”

陆淮转头看了一眼奥尔什方像小狗一样执着又明亮的眼睛,没再说什么。

花街的姐姐们出现了,熟悉的场景再次上演。那张张平日里温柔亲昵的脸,此刻满是嫌恶与厌弃。

“呸,哪里来的小叫花子,滚远点!”

一句句像带倒刺的箭矢,钉进骨头缝里。陆淮下意识松开奥尔什方的手,“躲远点,别听她们说的,我一会儿就来找你。”

可少年却上前一步,想用单薄的身躯挡住那些人影:“你们在说谎!她不是小叫花子!你们为什么要这么说——”

他的声音像是投进深海的石子,荡不起一点回响。他伸手去推,却直接穿过了她们的身体。

回头看去,陆淮只是用力抹了把脸,嘴角扯出一个苍白的弧度:“没事,多谢你啊,走吧。”

巷子尽头忽然亮起了一点光。

那是梦里极少见的亮色,一盏纸糊的灯笼,悬在某个拐角,灯油燃得忽明忽暗,火焰摇曳着投在潮湿的墙面上,像一个小小的月亮。

“从那儿走。”

陆淮低声嘟囔着,牵着奥尔什方加快了脚步。

可越靠近那盏灯笼,巷子里的冷风反而吹得更猛,陆淮奋力地迈开步子,可脚下像是有一双双手拉住了她的脚踝,越跑越慢,冷意像冬夜渗进鞋底的雪水。

她听见女人在背后唱着歌,温柔得像一把淬毒的刀,阿瑾的笑声也在黑暗里回荡,稚嫩却空洞得令人不安。

“留下来吧。留下来吧。”

陆淮知道奥尔什方没有受影响,她松开手,用力地推了奥尔什方一把,“你不该在这儿,快往那盏灯走。”

可少年没挪步。他抿着唇,蓝灰色的眼瞳在昏黄灯火下泛着微光,伸手握住了她冰冷的指尖。

“没有我丢下别人自己走的道理。”

他的声音带着微微的颤抖,却异常坚定。

“我可是要成为一名骑士的……那种可以守护别人的人。”

他停了停,嗓音低了下去,像怕被她责骂,又像怕她听不见:

“我们……我们是一起走下去的,对吧?不是只有你一个人。”

那句话像火一样,猛地烧进她冰冷的胸腔,灼痛得她几乎窒息。

她张了张口,想像从前那样嘲笑“你算老几”“谁需要你守护”,可喉咙里只有一阵酸涩的颤意。

“这次,让我来保护你吧。”

奥尔什方抬手,轻轻擦去她眼角没察觉的泪水,笑意温暖又骄傲。

下一瞬,少年拉住她的手,猛地将她向前一拽。

脚下的地面像碎镜般崩裂,世界在一片刺目的光白中翻转。黑暗、冷风、女人的歌声与阿瑾的笑声,全都被那光吞没。

再睁眼时,他们已置身于月光下的草地。

风掠过草丛,远处雪山安静矗立,空气里带着青草柔和的气息,还是那轮月亮如此明亮地挂在空中。

奥尔什方笑着,轻轻摇了摇她的手:

“看,我就说我们总会想到办法的。”

光的回信来得很快,纸张皱皱巴巴的:

“虽然难以置信,奥尔什方正是我此前与你说起的那位友人。他误饮龙血后受了重伤,虽无性命之忧,但也昏迷不醒。听你的描述,你见到的恐怕是伊修加德受灵灾影响前的情况。于里昂热对星象与梦境颇有研究,我已请他提供帮助,相信回信不日便会到你手中。”

能做的只剩下等待。

船只要等,回信要等,连光的回复也只是叫她继续“等”。

难得的休息日,却只让人感觉闲得发慌。

“砰——”

陆淮被师姐一招打倒在地,茫然地躺在道场中央,屋檐下的风铃被风吹得叮当作响。

“你不专心。”

女子不轻不重地用剑鞘敲了敲她的肩胛骨,语气懒洋洋的:“自己起来哈,我可没下重手,别想着讹我钱。”

见陆淮一动不动,女子半蹲下身子,手掌撑地,歪着身子挡住了刺眼的日光。

“那我该干什么去呢?”陆淮声音低得像叹息,“师姐,我能想到的只有练剑,可我现在连练剑也没法专心顺手了。优秀的人应该像钟表的齿轮,精准又严丝合缝……可没人告诉我,要做到这点会这么累。”

女子啧了一声,翻了个白眼,“就烦你这种半吊子。累了就休息呗,泡个温泉再配上点儿小酒,别提多快活了!我就什么都不想。我只相信我手里的剑,也只需要相信我手里的剑——它会是最快的,它也就是天底下最快的!”

说着,她“啪”地把剑往肩上一扛,挑眉:“走,师姐带你泡温泉去,你请客。”

陆淮盯着她看了几秒,终于翻身坐起,拍了拍身上的灰:“有时候,真羡慕你这种无牵无挂的傻子。”

“我耳朵可尖得很呢。”女子撇撇嘴,眼底却带着笑意,“看在你请客的份上,就放过你吧。”

望海楼的招待热情地把两人引到一处私汤,泉水从岩缝隙间汩汩涌出,氤氲的白雾与竹影交织,远远望去,仿佛云烟缭绕的仙乡。

“哇——”师姐先脱了木屐,迫不及待地卷起裤脚踩进浅滩, “果然舒服啊……我就说嘛,练不动就泡温泉,气血通了练剑才快,懂了不?”

陆淮换好浴衣,慢吞吞地踏入泉池。热流立刻包裹住疲惫的四肢,她忍不住闭上眼,仰头靠在湿滑的岩壁上,长长地呼出一口气。“都没问就直接带你到私泉啊,你在这儿到底花了多少钱啊……”

“呸,别打岔,点酒。”师姐笑嘻嘻地戳了戳她的额角, “不过你要喝多了吐在池子里,可别怪我揍你。”

“不会不会……”陆淮声音闷在水汽里,带着一丝无奈的笑意,“我可舍不得浪费酒。”

清酒入喉,米香混着蒸汽漫上来,人也跟着飘了三分。

“师姐,”陆淮忽然开口,眼睛望着竹林上空影影绰绰的日光,“你说人的魂魄要是离了身体,会去哪儿啊?”

师姐啧舌,“喝这么点就醉了?确实不该给伤员喝酒。”

“就是……梦见了个人……”陆淮顿了顿,指腹无意识摩挲着酒杯,“我从没见过他,却好像掉进他梦里了。”

师姐忽然凑近,压低声音:“当心是山里的狐仙勾魂——不过你这样子,估计勾了也嫌你烦。”

“我就是知道你说不出什么好话!”陆淮笑着摇头,抬起酒盏:“不说了,干了。”

酒盏相碰,发出清脆的一声。

泉雾蒸腾,天地安静,仿佛这世上所有纷乱与噩梦,都暂时被隔在了这一池热气之外。

阳光透过窗棂,在玉床上投下方格光斑,陆淮怔怔地盯着光影里浮沉的尘埃,青龙鳞片还残留着余温。她屈起指节叩了叩玉床,“玉床?青龙鳞片?还是……月亮?”她努力回忆着奥尔什方在梦里的一举一动,少年晃着烤鱼时袖口磨出的毛边、木剑上歪扭的刻痕,清晰得不像个梦。"都说梦是心头想,可哪有梦里的人喊得出名字的?"

她猛地坐起身,试图在梦境如晨光中的露水消散无踪前再抓住点什么,"伊修加德……" 她咬着牙念出这个词,舌尖抵住后槽牙的力道让太阳穴突突直跳,梦里的孩子没听过这个地名,现在的她可耳熟得很,"光那家伙是伊修加德开放的大功臣来着。"她匆匆披上羽织,横冲直撞地闯进账房。

"汉考克!" 陆淮一脚踹开账房门,木栓撞在墙上发出 "咚" 的声响,声音在走廊里荡出回音,"光呢?"

汉考克正蹲在账房门口点金币,闻言头也不抬地抛来一枚:"大清早的嚎什么?我又不是他保姆。光昨儿傍晚就去多玛了。找他有事?昨儿怎么不说?"陆淮接住金币,若有所思地摩挲着上面的纹路,“不巧,今天早上才突然有事。掌柜的,等忙完帮我写封信,我这狗爬字光指定看不懂。”

汉考克瞥她一眼,扶了扶眼镜:“你写信也好、跑去也罢,我可得提醒你,光那人,答应帮忙是看在你我的交情,可他不是什么都管的。”

陆淮将那枚金币在指缝间灵巧一转,啪地按在桌上:“我知道。可这事儿不是只为我。”

汉考克听着她低下来的嗓音,眉头挑了挑,终于抄起笔墨,“说吧,要写什么。”

陆淮拢紧羽织,一字一顿道:“写给光,问他知不知道伊修加德的奥尔什方,有没有关于他的消息。”

汉考克握笔的手顿了一下,抬眼望她。陆淮扯出个苦笑:“我知道这听起来像疯话……可世上哪有梦里人能喊出我没听过的名字?”

汉考克沉默了片刻,笔尖在宣纸上发出轻微的沙沙声。写完后,他抖了抖信纸,封好火漆:“你自个儿送去邮差那儿吧,顺道透透气,别一副被什么鬼梦勾了魂的样。”

陆淮接过信,忽然想起梦里那句“分享食物,就是一家人”。她眨了眨干涩的右眼,长长吐出一口气:“掌柜的,明儿叫厨子多炖一锅生滚鱼片粥,别吝啬鱼片,炖得稠些。”

汉考克愣了愣,失笑:“这是吃上瘾了?我这会儿上哪儿给你找会做生滚鱼片粥的厨子?”

“所以是明天吃呀,也有你一份,帮忙找找呗。”陆淮摆着手向外走:“拜托啦!”

一出门就撞见端着药碗的阿瑶,瓷碗晃出的药汁溅在陆淮手背,烫得她一哆嗦。“死丫头又要往哪儿跑?” 阿瑶堵住她的去路,手指狠狠地戳了戳陆淮的肩膀,“先吃了早点再喝药!再跑我就拿针把你眼皮缝上……”

陆淮讪笑着停下脚步,三两口把饭团吞了个干净,软糯饱满的米粒包裹着香脆的油酥,还夹着微微卷边的肉片,“噎不死你。”阿瑶顺手递上药碗,陆淮忙不迭的抢过一饮而尽,苦得龇牙咧嘴。

“姐姐饶命!我寄封信就回来!”她在对方扬起的巴掌落下前窜到了院门口,眼罩上的银蛇在阳光下游弋。

好梦自是没来,噩梦倒是如约而至,前几天四处奔波,几乎没怎么合眼,刚歇下来,阴毒又凄厉的尖啸和低语再次将她拽入梦境深处。

不过——今夜有些不同。

再次睁开眼,她正仰躺在一片柔软的草地上,一轮圆月亮得晃眼,像块被打磨过头的银镜。左眼的疼痛依旧如影随形,但她已经没有力气去理会。“这是哪儿?”陆淮低声自语,下意识地往腰侧摸去,身上穿着道馆发的粗布衣服,自己千辛万苦磨的防身小刀也不见了踪影。

她挣扎着坐起身,四周空无一人,只有不远处一间茅草屋正冒出袅袅炊烟。此时房门打开,小小的身影从由远及近,尖尖的耳朵和一头淡蓝色的头发分外扎眼。“嘿——你醒啦!”对方欢快地挥手,陆淮戒备地打量着来人,没有吭声。

“咦?难道你除了眼睛受伤,还是个哑巴吗?那也太可怜了……”

陆淮略微气恼地瞪大了眼睛,从牙缝里挤出几个字:“我不是哑巴……你是什么人?我在哪里?”

那孩子闻言愣了愣,咧嘴笑了:“我叫奥尔什方!刚在小溪边捡到的你,奇怪的是你身上一点儿也没打湿。” 他指了指茅草屋的方向,“不过我捞到鱼啦!我烤鱼的手艺可好了,等会儿分你几条。”

陆淮的指尖无意识摩挲着粗布衣角,警惕地扫视四周,远处连绵的雪峰在云层后若隐若现,山风掠过草甸掀起碧浪,她肯定不在黄金港了。

“这里不是黄金港。”她脱口而出,喉咙因干涩泛起铁锈味。奥尔什方努力思考着,“黄金港?伊修加德附近没有港口呀?这里是库尔扎斯,你是不是撞到头了?”

“奥尔什方?伊修加德?库尔扎斯?”一串又长又陌生的词语把陆淮的头搞得更痛了,她撑着草地想要起身,却因一阵天旋地转跌回原地。奥尔什方连忙扶住她,掌心的温度透过单薄的衣料传来。“小心!你额头烫得吓人。” 声音染上几分无措,“把你背回来时也是,烧得直说胡话,什么‘阿瑾没有死’‘别丢下我’……你是阿瑾吗?”

这句话如同一把淬毒的匕首,直直插进陆淮心口。她猛地攥住少年手腕,惊得他瞳孔骤缩:"我不是!你还听到什么?"

“哇!你生病了力气还这么大……”奥尔什方吃痛地惊呼了一声,“明明看上去跟我差不多大……看来我还得努力练习才行……”

“什么跟什么啊……”陆淮这才意识到自己的反应太过激了,赶紧把手松开,指甲转而深深掐进自己的掌心。陆淮有些愧疚地看着奥尔什方的手腕:“对不起……我……呃……我……”

奥尔什方摇了摇头:“我知道,是做噩梦了吧,我也经常做噩梦的,没事没事。”

远处的雪峰突然传来闷雷般的轰鸣,云层翻涌着压向地面,豆大的雨点砸在草叶上发出噼啪声响。

“哇,怎么突然下雨了!先进屋躲雨吧。”

奥尔什方一把牵起陆淮的手,跌跌撞撞地向木屋跑去,雨幕模糊了视线,他的背影显得格外单薄。推开门的瞬间,温暖的炉火气息扑面而来,墙上挂着的木剑引起了陆淮的注意——歪歪扭扭的刻痕,肯定是新手雕刻者自己做的。

奥尔什方把陆淮拉到炉火边上,又递来一块小毯子,“烤烤火,会舒服点。”陆淮粗略地环顾了一周,小屋里确实处处有两个人生活的痕迹,成对的碗筷,打着补丁的被褥和整整齐齐叠好的衣物。她装作无意地摸了一下桌面,发现到处都落着一层浅浅的灰,好似有一段时间没人使用了。她没说什么,只是裹着毯子坐回炉火边:“我叫陆淮,多谢了。”

炉火轻轻跳跃着,雨声在屋檐下织成一张密网,敲打着木墙和窗纸,发出细碎而宁静的响声。空气里弥漫着柴火与木屋特有的淡淡潮湿味。

“没事啦,嘿嘿。”奥尔什方正将小铁钎穿过新鲜的溪鱼,笨拙地架在火上。他手法并不熟练,鱼身被炙得微微卷起,油脂滋滋作响,滴落在火里发出短促的噼啪声。

“等会儿烤好分你一条。” 奥尔什方转头对陆淮笑,神情中透着少年特有的真诚,“妈妈说,分享食物是最重要的礼仪。只要一起吃饭,就是一家人。”

陆淮怔住了,喉咙像被什么哽住般微微发紧。雨声中,她似乎听见了某段遥远记忆的回响。那是女人在花街柴房一角,用手轻抚她头发时,低声哼过的歌谣。

“你母亲呢?” 陆淮终于低声问道。

奥尔什方专注地拨弄着火堆,没有立刻回答。火光映在他眼底,仿佛晃动的星光。他轻轻开口:“妈妈生病了,病得很重。我梦里总是看见她靠在门边,冲我笑,说她没事……但她再也没有回来。”

雨声在此刻似乎更重了些,屋外的云压得更低。炉火的暖意也因此显得格外珍贵。

这时陆淮觉得左眼上的眼罩微微发热,虽然不记得,可她就是知道那是青龙鳞片,梦里的鳞片仿佛感知到这份心境的共鸣。她低声说:“你很想她,对吧?”

奥尔什方没说话,只是默默地点点头。他的目光像穿过木屋,看向更远更远的雪山深处。

“你会梦到她,对不对?就像我总梦见……那些人。” 陆淮声音低得几乎要被雨声吞没。她不想说出口那些名字,那些面孔,她怕梦境也因此崩塌。

“嗯。” 奥尔什方把烤鱼翻了个面,“有时候梦见她在和我说话,有时候梦见她生病的样子,有时候什么都没有,只有她离开的背影。” 他顿了顿,小声补了一句,“我怕有一天连她的样子也记不清了。”

这句话像一根细针,悄悄扎进陆淮的心口。

“我也是……” 她喃喃道。

外头的雷声滚过,风撩起窗纸,带进一缕湿冷的空气,也让火光颤了颤。

“奥尔什方……” 她刚开口,却见少年抬起头,神情忽然有些恍惚。他缓缓伸手,像是要抓住什么。

“听……你听见了吗?” 他喃喃道。

陆淮侧耳倾听,雨声中似乎混进了什么低沉的吟唱声,断断续续,像是从很远很远的山谷中传来,带着古老、哀伤的力量。

奥尔什方神情紧张,身体微微颤抖:“它在叫我……那是……那是……”

话音未落,屋外的风猛然卷起,吹得窗纸尽数裂开,雨水伴着冷风扑面而入,熄灭了火堆的一角,烛火摇曳欲灭。那低沉的吟唱声渐渐清晰,像是远古巨龙的哀鸣,或是血脉深处某种不祥的回应。

青龙鳞片烫得有些让人受不了了,梦境的边界开始扭曲模糊,草地、木屋、火光、雨声仿佛都在随风散去,只有月亮的光芒越来越亮,仿佛要把一切都吞噬了。

陆淮条件反射地伸手去抓奥尔什方的手腕——这次,她的力道没有那么重了。

可惜抓了个空。在梦境消失的边缘,她看见少年的脸上浮现出一抹苦涩又安心的笑意。

太阳正缓缓没入海平面,天空披上了一层橙红的薄纱,小金街的街灯随着夜幕的降临悄然亮起,昏黄的光晕在渐暗的天色里叫人心生暖意。

陆淮嚼着一串团子,晃晃悠悠地朝着小锻冶屋走去,小金街人声鼎沸,来自异国的商人操着各种口音叫卖着。

“喂,野狗。” 熟悉的声音从身后传来,陆淮的拇指下意识在刀镡上轻轻滑动了一下,旋即反应过来,嘴角浮起一抹笑意。“啊啊——真没礼貌啊,掌柜的,这不是有姐姐们牵着我的狗绳吗。”她稍稍拖长了音调,回头看汉考克从后面快步走来,一头金发在街灯下微微发亮,暗红的镜片一如往常遮住了他的眼神。“哈哈,开个玩笑。” 男人走上前拍了拍陆淮的肩膀,“正好碰到你,有个大活儿。甲人族那边托我找靠谱人手,我第一个就想到你,够意思吧!”

陆淮咽下最后一口团子,挑眉问道:“哦?甲人族的委托……他们手上的古董可是实打实的,掌柜的果然好手段。”汉考克轻笑几声,“这么说话可就生分了,去第一防波堤吧,我们边走边说。”

不同于小金街的热闹非凡,第一防波堤已陷入一片沉静,潮湿的海风卷着鱼腥味灌进鼻腔,在皮肤上留下咸涩的细小结晶。只剩三两个晚归的脚夫刚收拢缆绳往回走,小锻冶屋的烟囱冒出微微的火光,打铁声掩盖了二人的脚步。有水声由远及近,汉考克跟水中的甲人族打了声招呼,“算盘老兄,你不是要找帮手嘛,我这就帮你找来了,陆淮。”陆淮略微颔首,算是打过招呼,汉考克继续介绍,“这位是算盘。”

算盘从水中探出身子,打量着陆淮,开口说道:“此次委托是要前往狱之盖,消灭那里的魑魅魍魉。”他一边说着,一边从怀中掏出一封信递给陆淮,“信上说得很清楚,那些邪祟若不除去,恐会给红玉海带来大祸。”

陆淮接过信,快速扫了几眼,眉头微皱,“狱之盖?典膳镇鬼?我可不信鬼神之说,不过既然是掌柜的介绍,我自然不会拒绝,至于报酬——”算盘连忙道:“早就和掌柜的商定好了,报酬丰厚,甲人族向来不亏待帮忙的人。”

陆淮正欲开口答应,忽然想起什么,皱眉问道:“什么时候出发?我还得去小锻冶屋打声招呼。”

算盘眼睛一亮,“越快越好,明日清晨,咱们在狱之盖入口汇合。”汉考克满意地点点头:“好!那就这么说定了。今晚你好好休息,养足精神。” 说完,他掏出一锭银子抛给陆淮,“这是定金。”

陆淮稳稳接住银子掂量了一下,嘴角勾起一抹满意的弧度,打趣道:“呦,掌柜的出手就是阔绰,多谢啊。”三人又聊了几句任务细节,汉考克和算盘便告辞离开了。陆淮将银子收好,转身朝着小锻冶屋加快了脚步,她新打的刀正巧能取,明天便是试刃的好时机。

黑魔真不该是黑魔,她开朗得不行,开朗到犀利。

我们就像一切冒险中结识的搭档一般,本不会产生任何关联。我来自偏远的维埃拉的村落,怀着师傅教授的武艺旅行去了格里达尼亚,之后在伊修加德暂时以龙骑士的身份安顿了下来。而她来自大洋彼岸的远东,当我在萨纳兰遇到她的时候,已经是一名无业游——冒险者。说实话,最初我并没有在意她这个人的具体情况,只是看到被蜥龙追赶的少女而下意识出手帮她解围,之后相当潇洒地没有等她道谢就提着长枪掉头就走。

很快我就后悔了,有多快呢,当天晚上。

在荫凉的森林中长大又在天寒地冻的库尔札斯消磨了整个青壮年的我自然相当不习惯乌尔达哈的气温,没等天黑就回到客房随意卸下盔甲和武装衣,裸着上半身倒在床上,任沾着汗水的金黄色发丝在床单上擦干。

早睡明天也自然早起,还能省去晚饭的开销——毕竟自己现在失去了稳定的经济来源,还是能省则省吧。

这样想着房门被敲响了,心下满以为是酒店服务生或者冒险者协会的又给我带来什么委托了,就随便披了件披风开了门。

所以当一位敖龙族少女的身型映入眼帘的时候,我的大脑烧宕机了。

我无言地关上门,好歹穿上足以遮蔽肉体的衣服,才重新摸上门把手。师兄说我的脸颊天生就如同豆蔻年华的少女一般红润,那想来我这会儿发烧的双颊会红得像仙人掌的果实。

这个时候还是初出茅庐的咒术师的她毫不客气地带着果木熏肉走进了客房,说是给我的谢礼。我耸耸肩,假作不稀罕地看向她,说冒险者的本分罢了,要是被我帮助过的每一个人都揪着我站在原地感恩戴德一番,我会烦死的。她好像真的不以为然,没有理会我的发言,自顾自地接着话头说,真厉害啊,看着比我大不了多少就已经成为独当一面的冒险者了。

这回我忍不住笑了。我对她说维埃拉的寿命可相当有趣,我现在的年纪大概可以做你的父亲啦。

她也狡黠地一笑,我不知道她在想些什么。

然后她拍拍衣摆说回见,连一点给我反应的空隙也没给,就这样轻飘飘地走了,不带走一片云彩。

而我吃上了这个月来最奢华的一顿晚餐。

后来有一天她说你这人真有意思,这么温柔这么木讷,平常娴静得跟什么一样,战斗的时候却上天入地地跑出残影,连你的身型都找不见。

我说你也挺有意思的,平常那么毒舌犀利又那样活泼,一拿起法杖居然能忍着一动不动,连敌人撞到你脸上了都风雨不动安如山……

然后黑魔姑娘捧腹大笑,说有意思吧?战斗就是这么有意思的事情。

那我还能调侃些什么呢?我羞赧地咧一咧嘴,就低头接着擦我的枪。

你问更后来?她突然说要去旅游,我想着没事干,我就说那我也一起去吧,我对这片大地比你熟悉。

她几乎没有讶异,就这样爽快地接受了。

她说那我们先去库尔札斯吧,我也好奇伊修加德的雪景是什么样的,更主要的是,我想看看是什么样的地方,才能锻炼出你这样的人。

于是我们现在是在徒步前往伊修加德的旅途中。

保镖?你说什么呢。我才没有那种喜好。

只是一起旅行的同伴而已吧?