普通的填坑,4132字

——————

罗威尔讨厌乌鸦,是从最近才开始的。

这些长着黑色羽毛的鸟类仿佛能提前嗅到死亡的气味一般,于城市上空交换情报、看到奄奄一息的动物就结队飞来,在旁边用锐利的目光观察审视,时机合适便一拥而上。

乌鸦实在是太聪明了,聪明且无情。

正因如此,罗威尔开始注意到这些平日里随处可见的生物。他感觉最近总是在被它们注视,被它们囚禁在漆黑眼珠的倒影里,等待一个不幸的宣判。

不幸总是平等地降临。这宣判上周落在河岸边一条濒死的野狗头上,今天落在了公园里、眼前这个陌生的大高个身旁。

特殊时期,人们其实都不太想靠近看起来健康状况欠佳的陌生人。高个儿独自蜷缩身体蹲坐在草地上,抬手揉了揉眼睛,眼眶上面顿时现出一道殷红的血印。罗威尔快步走过去,挥手赶走了一旁的乌鸦,天知道它是不是想把喙伸进伤口里叼块肉出来……希望再过两个月也能有人愿意为他做同样的事。

“哈哈……”那人看了看手上的血,面带无措地抬起头,“吓到了吗?”

仿佛在说给自己听。

“先别碰了,很快会凝上的。”罗威尔不知道怎么应答,胡乱地说着条件反射般映在脑中的话语。

那人用略带沙哑的干嗓,继续喃喃道:“太快了,果然还是习惯不了啊……

“小哥,你说这病来了,是死得快,还是药研发的快呢?真想现在就听到好消息说已经到临床阶段了——虽然也不一定是好消息——我应该会第一个报名吧,感觉已经撑不了太久了。”

罗威尔的脸色难看起来。面对这样一个患者,他真的很不擅长隐藏事情。

“或许你当不了第一个了——前三十还有希望。”他挤出这么一句,每个字都重得把他压矮一截。

高个有些惊讶地瞪大了眼睛。不等他追问,罗威尔便说了试药广告的事。这能帮到他吗?但既然这是他自己的愿望……

“说起来,”高个儿的陌生人若有所思,“刚才有个穿牛角扣大衣的人也说过类似的话。谢谢你,我会去看看的。”

他本能地伸出手来想要去握,又突然停滞在半空。罗威尔立刻理解到,他在害怕手上的皮肤也因为接触脱落。那人略带尴尬地转了话头:“不过你怎么这么清楚,是有熟人……”

年轻的机修工故作轻松地笑笑,举起缠着绷带的右手挥了几下,陌生人也跟着挥挥手道别,他们就这样分头消散在晨雾中。

或许因为治安太差,基于CDS的不见光交易在老城区越来越明目张胆。被奇怪的小个子当街拦住,罗威尔下意识抓住了别在腰间的大号扳手。可以的话他不想用这玩意来防身,但出门多个心眼总是好的,在老城区,随身带点家伙已经成了许多人的习惯。

小个子打量两眼看起来还算结实的机修工,稍微收敛了方才到处吆喝人的不客气。

“喂,你身份证明卖不卖?”

罗威尔本想拔腿就走,但又想听听他接下来还能说什么。

“CDS的五千,好人三千。附赠高级病房哈,我们在医院有人,亲戚朋友都能安排。”

或许是盯上了持证领取的政府补贴吧。不过即使是老城区的医院,没身份证也能住高级病房,听起来实在不算靠谱。

见他犹犹豫豫的样子,小个子赶紧又补上几句。

“哎呀总比在家等死强不是!新药也都给大家用,又不是光安排个床。真不骗人!给你看照片。”

收证的掏出手机,手指在屏幕上灵活地敲几下,伸到罗威尔面前。“这个,还有这个,你看。配置不错吧,咱这的医院不比对岸差。还有五千呢哈,不少了!”

看个热闹罢了,他现在已经被标上了更高的价格。浮现出这个念头的瞬间,罗威尔又为自己的想法感到一阵恶心。

眼看没戏了,小个子只好作罢,临了不忘喊几嗓改主意了随时再来。“再晚点儿可就不要了,医院也不敢收一看就状态不行的。”

这话说的可真难听啊。不过老城区需要这笔钱的估计大有人在,罗威尔对这片生养自己的土地很是清楚。没走多久,他就迎面撞上一个。

那是个病得厉害的家伙,肯定已经不是一阶段了。他拖着一条看上去残破不堪、几乎快断了的腿,摇摇晃晃地挪过来。功能上或许还能称作是裤子的布片上,脏污像打翻了红和黄的大染缸。

“您需要……身份证明吗?”他窘迫地开口,“四千八……再便宜也成。”

“好像是有人在收,”罗威尔点点头,怎么还有二百差价。

“那些人非得分期……我们等不了那么久了。”

罗威尔想起上周路过医院绿地的时候,有两个人在吵着“交的钱用完,只能赶他们出去”、“下一批人快来了”之类。事情在他不太聪明的脑袋里转了几转,也就明白了。这些人打着别人苦难的主意,把病人招揽过来,当他们变现链条上随时可以替换的螺钉。

看样子不论是卖身份证明还是什么,这人铁了心要弄来点现金。但罗威尔一下子拿不出这么多钱,属实无能为力。他没有再说什么,只是心里默默替这不走运的人祈祷了几句,便继续往街道深处走去。

初冬的太阳只是懒懒地出来打个转就又向地平线下沉。白昼越来越短,黄昏似乎变成了一天中的 大多数时间。旧厂区的小楼已经算得上低矮,但还是只有少量的日光才能透过缝隙照亮这冷硬的墙和地面。许久没有打开过的卷帘门上全是些乱七八糟的小广告跟涂鸦,甚至还有寻猫启事挂在不太高的地方。还有闲情逸致养猫吗,在老城区大概算不错的人家了吧。墙上重复画着很多奇怪的三角符号,像登上峰顶插的旗帜,又像在走路的人。

绕过街角,一个身披白色外套的身影闯到视野里来。是天使吗?罗威尔下意识地这么想;看清楚后又觉得,无论是拯救世界还是昭示末日,对眼前这个小女孩来说似乎命题都有点宏大了。她盯着墙面,像是在寻找什么一般。在这座城市,每天都有人在打听着各种各样的事情。传言、新闻,不同形式的情报真真假假、虚虚实实;但那确是一部分人活着的依赖。罗威尔觉得今天经历的事情已经够多了,不知道还能不能帮上谁。

“你在找什么东西吗?”

话语在空中凝成一团白色的水汽。

女孩回头看了一眼。大概是不能讲话吧,她没有应答,而是打开怀中抱着的笔记本。

‘你好。你有没有见到魔方的涂鸦?’

罗威尔摇摇头。那是什么,秘密组织的接头暗号吗?

女孩有些泄气的样子。她跟莉迪亚看起来年纪相仿,还停留在情绪会挂在脸上的时期。

“我也没看太细,之后会多留意一眼的啦。”

女孩点点头,将本子翻到写着谢谢的一页。她独自一人在这里找了多久呢?

“注意安全,天黑了就早点回家吧。”罗威尔忍不住叮嘱道。说完他才发觉,刚刚还笼罩在这里的最后一点阳光也消失得无踪无影,夜色正沿着街道一点点漫上来。

踏着月色走下台阶,路灯和霓虹招牌陆陆续续点亮。附近飘来面包的香气,生者结束一天的辛劳迎来晚餐时间,逝者的照片还和花束一起摆在街角没人人领。这世界到处都是残破不全的东西和伤痕累累的人,但明暗烁灭的路灯也可以短暂地照亮一小块空间。罗威尔想起《烂吉他》的歌词,阿格尼斯在里面写道:

它烂了

也还能用

车锈了

也还能开

脸肿了

也还能笑

啦啦 啦啦啦 啦

我的吉他坏啦啦啦啦

罗威尔不由吹起口哨来。即使像一团半干不湿的抹布,看起来好好的,一拧就会浸出苦涩;但他还能活着,还是活下来了。像附和着他一般,不知哪里飘来断断续续的口琴声,不断重复着相似的音调,像初学者在练第一首曲子,音调又颇有些悲凉。他转了个弯准备抄近路回家,音乐声也渐趋遥远。只是思路很快又被打断,因为猛然间他发现巷子里多了个人,正站在昏暗中静静地看着他。

难道自己看起来像是很好搭话的样子吗?希望这是今天最后一个了。

“你好,我想请问下,你是想要去斯芬克斯研究所参加试药吗?”

男人开门见山,言语间的礼貌让他和这条街的氛围有种疏离感。罗威尔警觉起来,想不通对方怎么突然丢出这么个问题。

“失礼了,我只是随口一问,并非针对你。”男人掏出名片递过来,“我是一名医生,算是受人之托独立进行研究工作。你可以叫我菲尼克斯。”

是医生的话,判断对面站着的是患者还是健康人应该也不会太难,但罗威尔也没打算在口头上就范。

“同行挖实验对象墙脚吗?但愿你能开出更高的价,医生。”

男人苦笑了一下。

“你不否认啊……我绝无强迫之意,只是这附近有贴着招募广告,我就打了一下上面的电话。”

罗威尔刚想问健康人要怎么报名,看男人的打扮不像会为钱所困,又想起刚才拖着一条腿的病患,心里猜了个七七八八。

“你打过去了,然后呢?”

“看来你没有打,那么还有其他的报名渠道。”医生锐利的眼睛在镜片下一闪,继续说:“我打过去了,的确是斯芬克斯的电话,但接的人说他们并没有对外进行试药招募。”

罗威尔心头一惊,不仅是因为轻易被看穿。如果医生所说属实,那么居然有人敢在阿斯塔特明目张胆冒用斯芬克斯的名号做这种交易。或许正是因为作风大胆,才能骗到像他这样的傻瓜吧。

“那么现在可以告诉我了吗?”

“啊,但是……好吧,我叫罗威尔。我是给他们发的邮件,内容写市民编号就可以,他们会对受试者条件进行筛选。回复我的邮件也是斯芬克斯的署名。”

“这样吗,那确实会产生矛盾呢。”

“是啊。”

“方便的话,可以告知我邮箱地址吗,罗威尔?”

罗威尔耸耸肩,“本来是想……反正对面说了三周之内会给答复,有什么情况再交流……你想自己报名参加也不是不可以。只是他有名额限制,不知道满了没有。”他从医生手中接过便笺本和笔,默下了邮箱地址和自己的联系方式。

“很高兴认识你。”仔细看了看纸条后,医生的眉间似乎舒缓了一些。“名片上有我的电话,有需要随时可以联系。”

“……握手就免了吧,我还想多工作几天。”

菲尼克斯点点头表示理解,任何多余的接触对CDS患者来说都是一种心照不宣的奢侈。

他们简单地相互道别。

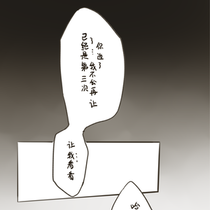

直到医生走远,罗威尔才后知后觉地难受起来。或许,根本没有即将到账的钱,没有特效药也没有什么斯芬克斯。他的希望再次虚无缥缈,甚至可能只是铁钩上的鱼饵罢了。

要骗一个人,第一次很容易,第二次就会变难。他开始思考自己是不是从头到尾都太过轻信他人,这一切的情报里又有几分真实,几分是阴谋?事情发生得未免太巧了,刚好有个人来问他试药的情报,又或者说刚好在有人需要的时候,他带着情报突然出现。如果这些都是事先安排的剧本,那他也算助纣为虐的一分子了。究竟谁是那只乌鸦,抑或他们都是乌鸦的傀儡,在舞台上被操纵着,一直表演到生命的尽头?

罗威尔想起公园的人。他不该出手干涉别人对于生命的选择,这实在太轻率了。说到底,他的判断力光是用来对自己的生命负责都难说是否足够。他们都被算计了,从活生生的人成为一组可以量化、可以删改的数据。或许这才是CDS患者身处的真实世界,人人被放在天平上衡量。他真正了解了这一身份作为事件参与者的意义,也真切地意识到生命在倒数。

他开始锈蚀。

机修工摸了摸口袋,那是上周捡到的、某位斯芬克斯倒霉研究员的工卡,不知道还能不能派上用场。

即使是生锈的砝码,被放在天平上的话,也总要做点什么以示抗议吧。