作者:尘聆

评论:笑语

一、

主唱早上死掉了。

我把吉他拆掉之后砸得稀巴烂,钢丝线和木板碎片上都是血迹。

就是说,我只是想杀人就杀了,这也没什么不正常的吧——我们可以走司法鉴定程序,我可以担保我没有任何心理问题。

没有其他的理由了,你再问一百遍我也是同样的回答。

我早上九点进的房间,我们一般都是在这会准备开始练歌,主唱总是最早到,你问其他人不也得出这个结论的吗。

第二个到的就是我,因为之前的理由所以直接拿备用琴弦把她勒死了,但是后面还觉得不够,所以又拿琴身很用力地砸烂头部。

干嘛这么奇怪地看着我?我说我没有精神病,也不准备逃脱刑罚,杀人偿命嘛,就算你们不把我关在这边审问,我说不定也会被网暴骚扰到崩溃自杀。

那还不如监狱里舒坦呢?哈哈,说笑的,要是可以我也不想进监狱,但无奈确实没别的解释。

你问我和其他人的关系?挺好的,都挺好——啊?前段时间也没有发生矛盾。

为什么选主唱……这问题好傻,你不觉得因为那是唯一的女生,我闲着没事发泄要去挑那几个人高马大的男的杀吗。

嗐,你看看这边、还有这边,我现在浑身都痛好吗,那几个畜生打的。

我知道你想攫取什么,但真相就是所有我陈述的。是的,主唱是个温和可爱的女孩,但这并不妨碍实施暴行。

人的身不由己也像这样,我知道的。

但是如果可以,我也不想走上这条道路,就算和你们说,你们也不会懂吧。

二、

“你们今天早上鉴定的那个人,好像是一个乐队的吧?”

“咦,我记得你并不怎么听民谣吧?”

“但是我之前有看到论坛里有人造主唱的黄谣,就多关注了一点,没想到再听到这个名字居然是死讯。”

“是吧,而且你知道吗,”司法鉴定的女孩悄悄压低声音,“好像是情杀哎……”

“但是他的精神很正常吧?”

“对,就是因为很正常,所以才奇怪啊,一点都不可能是他自己口供描述的那种故意杀人嘛。”

“哦——可惜具体是什么情况,也没有机会知道了。”

“是的,很快就要执行死刑吧,毕竟都认罪了啊。”

三、

主唱是一个温暖可爱的女孩子,但是患有重度抑郁。

吉他手一直暗恋主唱,但是无法解决对方的心理问题。

主唱自杀之后,他一口咬定是自己用琴弦谋杀的,因为不愿意主唱在世人心目中美好的形象被破坏。

他自白,表达无限的眷恋和宁可自我毁灭也要保留主唱根本不在意形象的莫须有执念,这是一种深沉的恐怖,说不定也是造成主唱抑郁自杀的因素。

另外可能还有主唱被潜规则的原因,但是她无处言说,吉他甚至也差点沦为牺牲品。

主唱同时也有一点微妙的对吉他的喜欢,而且甚至隐隐知道自己的死亡会被对方遮掩。

完美的闭环酿成因为名为爱实则为贪欲的悲剧,这场戏是由吉他一人出演、主唱道具辅助完成的旷世绝作。

这只是楼主的一点猜测,因为之前主唱发过一段很极端的言论,但是很快就删掉了。因为本身乐队也不是很火,所以没什么人注意。

我倒是还记得吉他手回复的话。

他说无论如何,都会陪主唱一起。

四、

“我们在天空上会成为飞鸟,在地上会长出枝条。”

“没有比翼的神话,因为岁月连理的意外。”

“生的、死的,存在的,唱着、跳着,离去的。”

“不需要注脚记得。”

距离事件已经过去一段时间了,贝斯还是很难对自己知道的细节释怀,特别是在昨天看到论坛匿名帖子的时候。

他怀疑那是键盘手发的,毕竟对方还兼任词作,伤春悲秋写一些酸话,还要装作是在猜测的样子。

那不是此地无银三百两吗。

他们的乐队解散了,他倒是确实有点怀念。

但对于吉他手当时的行为,他只有震惊、大大的无语,以及觉得对方脑子有病。

打架斗殴的那天他没有参加,他只想离对方远点,谁知道那人的脑回路,说不定哪天会在背后做点什么,破坏他的一世英名,比如添油加醋说出去一堆东西、或者莫名其妙自我感动。

唯一的好消息,就是死刑执行得很快,也不用特意避开了。

但是多少有些难过,毕竟他们也一块完成过那么多歌啊,主唱为什么不说呢。

为什么没有一个人说呢。

PS.我说250期很应景地写了一位250哈哈哈哈哈哈

作者:尘聆

评论:求知、笑语

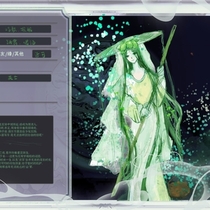

秋关年来,山外有山。

恬颦挑灯到船前,准备剪一束枯荷。

莹莹绿火浮动而起,映着她略显苍白的脸。

这枯荷对别人或许无用,却是她施法的媒介,可以活死人、肉白骨。

其实说到底,只是一场幻象罢了,却总是有人花千金万两孜孜而求,仅仅为见一面此生难再遇的人。

上个来的是一位死了丈夫的姑娘,在渡口啜泣良久,说是自己如何备受宠爱。恬颦听来汗毛直立,因为多半自欺欺人,可是姑娘却笃信情深。

显然她当时的境遇实在不好,于是便用一个梦覆盖了更加残酷的现实,粉饰得那冰凉过去也稍微温情几许。

姑娘掏出荷包的银钱是变卖钗裙苦心攒下的一点。

恬颦施法的价格,不取决于施法的难度,而从来是取决于来求的人。

对乞丐来说,一文钱也是巨款;于豪奢而言,万钱亦不过杯水车薪。

但她从不拒绝任何一个给价合理的求者。

她跟随姑娘到那坟前,将枯荷栽至石碑旁,手指轻点,焦褐色的花枝莲蓬一瞬间姿容卓绝,重回翠绿藕粉。

风移影动,馨香扑鼻,根茎舒展,将那腐朽一半的棺木挖掘出来。

其他另说,发霉虫蛀倒是如春风化雪倏忽消弭,生锈铜钉重回银光闪闪。

姑娘目不转睛,只见菡萏花瓣盈盈成芙蕖,又簌簌落在猩红木板上,发出“啪嗒”轻响。

绿衣白裙的少女上前,屈指在耦合处几敲,棺材便也如花似的散落一堆,而她心心念念的夫君合眼平躺,神色平静如刚入睡。

……

恬颦蹲到一旁的山石上,看姑娘泪流满面诉衷情,那都是些无用的词汇,幽火燐燐见证,明日黄粱转瞬。

人类,当真乐情爱。

她在戏文里窥过太多跌宕起伏、柔肠百转,神妃仙子君王书生,粉墨登场锣鼓振声。可说穿了,都是演的,收场都是清冷。

戏子无情,也遇过痴心。

天大雪,恬颦难得偷闲,一觉睡去三天三夜。

醒来时那人撑着油纸伞已等过两个时辰,雪堆到脚踝,见她出来,手腕一斜,伞上的雪从中边儿断裂,飘飘然跌进更厚的同胞里。

你要活谁?恬颦见他眼角面庞耳轮一并通红,也不知是冻得还是哭过,让进暖烘烘的房内。

我不活谁,您这儿不是也能见那些天各一方的人。他笑眯眯地,把好沉一袋银元搁到桌上。

师父待我如弟如子,今我退出班子,已经十年未见了。

恬颦一听便知这哪是退出,不过决裂老死不相往来而已。

无根水入白玉盘,枯荷横断小青苔。

她用两手虚捂在两侧,雾气顿时弥漫而上,浸润枝条和残蓬,竟重新长出花来。

就在绽开的那瞬间,来者的眼神变得空洞渺远,仿佛见到另外光景。

师父,徒弟心悦您,万死不辞。他哂然一笑。可是您终究也没舍得我死,只是娶了师娘好叫我心死。

……

寻寻觅觅,到底为追逐着什么呢?

蜂蝶爱花,鱼雁慕水。

有一搭没一搭喂着贴近船的锦鲤,光滑斑斓的鳞片浮过丝绸般流波,摆尾溅起白岑岑细珠跳跃在恬颦微垂的小臂。

她靠在舷上,等昨日来过的老妪。

对方的牙都掉光了,一路漏风吁气可算说完自己的三子二女,各个有出息,各个死得早,最后又像来时一样,剩她赤条条去。

再见一面,再见一面要多少呢?老妪的拐杖是木头削制的,歪七扭八却很牢靠,这么料峭山脉都没能阻止她一步一歇行到恬颦的小屋门口。

我也不贪心,远远地看会就够了,不用讲话的。她小心翼翼补充。

就是老身,实在是没什么钱。她这么说着,有些惴惴不安。

恬颦看着她刀削斧凿般的蜡黄双颊,上面满是纵横交错的干纹皱纹皴裂,最后叹口气道,老人家,这单便不收你钱吧。

真的吗?!谢谢仙子、谢谢仙子!老妪当即便要跪拜。

不收钱,但要收物的,恬颦指那拐杖,就拿这个抵扣好了。

啊……这拐杖吗,嗯,也不值钱。就是一会还要下山……老妪硬是收回眼中不舍,抚摸良久终于递给她。

不怕,我会送您回去的。恬颦道。

枯荷绽放,四周静悄悄的,只有风刮过松林的窸窣声。

恬颦合上老妪的眼睛。

那根老妪孩子们制作的拐杖被她一点,自己就开始掘起坑来,半晌挖出个四四方方的小小墓穴,又驮了尚温热的躯体进去,安心埋好。

她把枯荷插在这墓碑也无的小坟包上,开始唱曲。

明月来,明月来,人间万事入我怀。

不见天地不见怪。

诚心化如海。

作者:尘聆

评论:笑语

到过一个地方的描述,和看过无数纪录片和传记是不一样的。

她合上书道,今年的秋天来得晚但急,桂花是突然绽放的,就像春天的野草突然生长一样。

可是你要到哪里去?我问,风晃动枝条,一些桂花窸窸窣窣着。

我要去远方。她答得一点也不稳妥,至少在我看来堪称荒谬。谁会在出发前甚至没定下丁点的目的地呢?这和贸然启动有什么区别。

她有荒芜的骨骼,背上包便和我话别,之后我们的交流便只有在书信中了。

我想过人为什么是会思想的苇草?人的灵魂如风飘拂,但是又因为想做什么便生生不息。

她是怎么考量,才最终决定离开这个世界,到更广阔的旷野中去的呢。

明明按部就班地生根发芽,就可以拥有虽无惊喜但也大概意料之内的安稳一生,犯得着为了亲眼丈量景色就冒这么大的风险吗。

她走的那个秋天,小镇里的柿子树刚挂果,我们本来年年一块做柿饼的。

如果今年天气还算晴朗的话,就把完成的寄送我一些吧。她这么说。

这样的寄送只持续没几年,她就漂洋过海到别的国家去了,空运太贵,海运又太久,我每次收到信一年就过了四分之一,寄东西自然更是搁置。

等到她手里,说不准早已霉坏,那还不如就让我一人独享,毕竟口味谁都知晓。

时间的味道就像柿子的味道,随着时间拉长,逐渐不清晰。

我写道,人真是需要共同行动的生物啊,如果我们太久在不同的地方,好像逐渐变成不同的人了。

可是,她回信,人也像野草,无论种子被吹到哪里,总是最后能生长起来。

有一年,她回家省亲,我到家的时候她刚准备乘大巴走,我们就约在小镇门口。

远远的我看见她青绿的衣裙,好像还是和最早那件没什么区别,等凑近看,原来款式颜色都不相同,只是乍见的记忆在作怪,连她逐渐增加的皱纹都模糊。

我总觉得她还是十八九岁的年纪,因为她总在信里欢呼雀跃,庆祝于一些不足挂齿小事,待得亲眼会面,却发现大家都已经有些被岁月磋磨了。

我们在信件中无话不谈,在现实却有些局促,说话和写字毕竟不同,无法字斟句酌,所以出口的都是些稀松平常寒暄语句。我问她几点的航班,她问我丈夫孩子身体健康与否。

旷野里迎风吹拂的新草和她的衣服颜色有些相近,她一边走着一边像要融化到那一片片茂盛中去,我不禁有些着急。

你之后有何打算,不找个地方定居吗?

为什么要定居?她讶异,这世界上有二百多个国家,刨除掉太小的、太乱的,总也还有百来个。她停下脚步,对野草之上的天空长吁一口气。

你啊、我啊,都没法打包票能活到一百多岁吧?哪怕一年在一个国家,也足够我住的。

我凝视着她,风阵阵过来,将她的裙摆和草丛一块吹拂,扬起、落下、扬起、落下。

可是你老了呢,你到衰老的时候怎么办,还能这样迁徙吗。

但最后我也没问出口,她想来从未思考过这些。

尽管如此不稳妥和荒谬,我却有些羡慕。

我们出生比邻,两家母亲一直走得近,时常买些相同的衣服饰品,喝的是同款奶粉,听的是同款睡前故事,可是我们却生长得大相径庭。

早些时候她会开我玩笑,做些家花和野草的比喻,那时候我总要生气,因为觉得后者似乎更坚韧而像褒义词,前者总透出种娇弱的意味。

那时候流行说去某某沙漠、某某草原,和现在的流行区别也不多,总是一些作秀、一些真情实感,以及一些想逃离却未能逃离的境遇。

直到后来,我发现这两者也没什么不同,说到底都是遵循自己的奥义存在而已。

她肆意洒脱的战场是在旷野中挣扎,我悠然自得的生活是在温室里雍容。

再走过几个拐弯,大巴蓝白相间的后车牌已在视野中清晰可见。

哎,我有的时候,实在是有点羡慕你。她突然道。

为什么?你为什么会羡慕我。我正侧头张望有没有来车以便安全过马路,闻言扭过头来。

我不知道要到哪里去,只是想出去,因为好奇远方。她和我一块穿过马路。

可是你好像早就知道远方在哪里一样。她说。

胡说,我正是因为不知道,才觉得待在原地也不错啊。我笑骂。

可是野草,不也是这么扎根的吗?她眨眨眼、挥手,就坐上刚驶来的大巴。

我们都是野草吗?我也不知道。

她没有像预料到的活那么久,在某个国家被流弹击中,较差的医疗条件未能抢救成功。

我得知消息还是因为她的同行者挨个给手机通讯录短信讣告。

几个月后,新的信来。

按理说,植物种子不应该被放行,但却神奇地寄到我手中。

这是一种长得像花一样的草。她一笔一划慢慢写着。如果有幸送到,为了生态,种在花盆里吧。说来,我有点想念镇里的野草了,过年大概会再回来。

说不定就不走罢,也挺好。她在纸页最后用圆珠笔勾出几片草,和一个笑脸。

作者:尘聆

评论:无声

最开始建造的时候,乐园只是一群稍微懂点世界原理的人,其中某一个说,我们现在有解决问题的机会,大家去不去?

人类总是这样自以为是,就像认为地球可以承受住无尽的环境破坏一样,争斗、杀戮,为蝇头小利,或者更大一些——当然,那群名为“科学家”的人们在行动时不是这么想的,他们只是觉得自己在为所有的自己的群体谋求福利,领着大义过家家酒。

哦,你问我为什么这么说?因为我曾经姑且也算是这群里的一份子,诚然,我现在也没能脱离他们,这一切都是生命中经历事件给我打下的烙印,无法脱离。

我想要是说有罪恶的话,大概从最初的思路就已经开始了,我们在试管里孕育生命,在输液管里抢救生命,又在氧气管里维系生命。可是生命到底是什么呢,并没有谁去认真思考过这个问题,至少在乐园存在的时候没有人。

科学极大发展,人文反而轻而易举被抛却了,毕竟在物资都不充足的时候,谁还会去吟唱那些歌谣呢?与其说是工作、学习,不如说只是单纯活着和被圈养。我突然想起苏莱茵、夜鸦、佩兰芙都很爱唱歌,但要说最爱唱歌的,大概要数库洛白羽了。

我们的生命是和乐园后的科学史链接在一起的,我们就是那些试管里的孩子,试管就是穹顶。

我这样叙述,只是为了压下突如其来的悲伤,明明已经是电子的产物了,却还是为自己连朋友的本名都遗忘了感到难过。那四个名字都只是她们离开人世后的代号而已,冰冷地被印刻在史书上,结果到最后连念诵史书的人类都没有。

但在一切的最开始,所有人的意愿都是“好”的,包括我。至于被打上双引号,是因为我们都傲慢地认为每个人都和自己一样会做出类似的决策,而忽略了其实每个人都是一点也不一样的。哪怕巴别塔被建造出来,充其量也只是让我们能够互相聆听而已,又如何做到互相理解呢?

我和我制造出来的都只是碎片。

「“好久不见。”金发少女只有半身羽翼垂落在地,橙黄中掺杂零星灰白。

库洛白羽垂首,看到自己指尖皲裂的猩红纹路,蔓延如河流。

“NAI已经毁灭,我们却仍在为其守灵。”她自嘲一笑,“苏莱茵,你追寻我的足迹,只会看见自己的死期。”

“父创造我们,便是为这必须遵循的使命。”

“不用说得那么好听,不过是解不掉的程序而已。”

通身裙裾洁白,只有翅膀末梢些许粉色的少女抬头望向大雪飘飞的天空。

“我好羡慕夜鸦,同样是‘鸟’,却能挣脱结局。”

“我好羡慕你们,若没有出错,乐园本还存在。”

“不必自责,”苏莱茵将双手交握,光芒从她的发丝羽翼散射,带着太阳般融融暖意,“即使没有暴风雪,乐园也终究会灭亡的,父这么说过。”

“但是没有人记得了。”

“是啊,因为已经没有‘人’了。”」

斯派纽塞和我一起坐在树的顶端,但是我们的距离却很远,她总是仰望着我和地。

对于我来说,她就像一片树叶和一颗石头,从不影响我漫无目的翻阅树里的记忆,我只是一遍遍看那些朋友们不知道但其实我知道的一清二楚的记录,那些在看到的一秒已经早已成为历史的录像。

「艾克托娅踏上了寻找“永恒”的旅途。

其实不如说是朝圣,因为“永恒”是倒转命运的仪器,所谓时间倒流更像个传说。

就像她的师父和她说,山川险阻的背后是深渊大海,坍塌废墟的曾经是辉煌文明。所有遥不可及的一切都像传说。

但她开始行走时没想那么多。

直到她遇到乌尔瓦姆,才知道他们只是不愿相信因果。

其实她更喜欢独自旅行,因为不需要迁就别人,也不会因此迁就自己。但是免费的地图和厨师,对她来说也不算亏本买卖。

计算事情的盈亏似乎是她与生俱来的本能,她不会做于己不利的事——除去这件她正在做的,寻找那个传说,只为了和死亡拉扯。

乌尔瓦姆却说,他认为这是最有利的事。

“即使最后失败,也好过漫无目的。”他在火堆上炙烤肉块,闪烁的灰烬未翻越过木枝便熄灭,“你想你的师父吗?”艾克托娅微微偏头,没作答。

“我很想我的姐姐,无时无刻。”对方继续道,“比起报仇,我更希望她还活着。”

“在这侧和那侧的世界上,独自旅行都太孤独了。”」

等到另一个时代,已经替换成和科学不相关的事情。

科学的概念随着人类消亡,但科学的成果和内容却被称为魔法而流传于世。

斯派纽塞是那个转换的枢纽,她的死亡如果放在以前,大概要被成为研究事故。

但是在现在,就变成一个轻描淡写又重逾千斤的传说。

我的本身成为了科学史,离不开囹圄之地,也离不开未来过去。