世间百器,皆具魂灵。

灵则缘起,来莫可抑。

悲乐喜怒,爱怨别离。

万相诸法,梦幻泡影。

==============================

渴望,思念,孤独,怨恨……这绝不是人类仅有的感情

抱有欲念被主人抛弃的器物,在春秋时分,化为付丧神。

而暗怀心愿的人类,也在寻求着某种际遇与改变。

人与器物的命运与缘分,无论善恶,在踏入这扇门时开始。

欢迎来到徒然堂,

今天的你,也在期待着什么?

企划完结

填坑小组:http://elfartworld.com/groups/1381/?p=1

企划挺有趣的,本次又是试验,试试我自己看的那些鬼故事咋写的,文风和我说再见系列……但是很好玩!

强行带百琅出场假装有互动,接下来交给io了!

为了避免被404让我打码一下(?)

————————————————————————————————

革命不是请客吃饭,不是做文章,不是绘画绣花,不能那样雅致,那样从容不迫,文质彬彬,那样温良恭让。革命是暴动,是一个阶级推翻一个阶级的暴烈的行动。

————???

————————————————————————————————

这支军队被鬼缠上了。

李懂醒的时候天还没大亮,但看时间又不是,天一直雾蒙蒙,似乎总也亮不彻底。

周围很湿,他拧了一把衣摆,挤出水来。

冷极了。

湿冷最难熬,骨子都冻得打颤,他撑着洗了把脸,在营地里头张望了一番。前些天人还多些,他们进了村,抢了粮食,杀了老人,抢了女人,征用男人——也有不愿意走的,要么杀了,要么自己在那儿饿死。更多人是被带着走了,一开始也不愿意,谁愿意打家劫舍?过半月都愿意了,因还想活,也因所有人都跟着做。事情做得多了,就去了恶字。

人本该越来越多的,开始是这样。

李懂坐下来,觉得自个快疯了,这支乌合之众凑出来的军队愈来愈安静,几乎嗅不到生气。

人怎么愈来愈少了?

领军的姓赵,六指,现在落草都得有个名号,不然不合适,就叫赵六指——他自然是叫赵将军。

赵将军和他住在同一个城里,涝灾出现前都是常人。

雨下的太久了。

饿时间长了整个人都肿胀起来,他是起先意识到没东西吃的人,逃也逃不掉,水淹了太多地方,哪里不是炼狱?饿的厉害了,人就要吃人,这种事并不少见,都是迫不得已的法子。

但人也不是立刻就生长出来,再不走自己也要被吃了。

赵将军于是带着一帮饿鬼离开了那个几乎死绝的镇子。

要去哪里?不知道。该反了,但又不知道反谁,好像双目可眺之地到处都是一模一样的境遇,都是死人,都是水,都是乱象。只好边打听边走,边走边杀,好歹李懂混到了赵将军侍卫的位置,少不了一口吃的。同城的不代表关系好,见过彼此食人的勾当,笑着招呼后都是更戒备。

被裹挟后,流民也成了武器,打仗他们先上,没死的一批批淘汰,留下的都是狠辣麻木的兵油子。

李懂的活儿较为轻松,只要守夜和站岗即可,但现在比之前辛苦,因为和他轮班的那个不知什么时候也不见了。

但他问周围的人,又没人说奇怪,好像在他看不到的地方,消失的人们依旧在。

怎么只有他看不着?李懂陷入惶惑,不知是周围人疯了,还是自己疯了。

军队似乎被融化了,融化的死者和生者,死者依旧在窃窃私语。夜里又冷又安静,睡着耳朵里也是水声,密密麻麻的,醒了却又没落雨,只是潮。

李懂回到营帐前,跺了跺脚,哈了口气暖手。

赵将军恐怕也疯了。

他眼见着赵将军一个人在屋里自言自语,像是在对谁说话——可没有一个人。他站在门口侧耳听,意识到对方是在和一个女人说话,带着焦虑和恐惧,以及暴戾狂乱的情绪,有的时候还在那对着空气拳打脚踢,有时候又对着那个不存在的女人跪下哭泣,有时候则是自个弓着腰耸动,自顾自的和没有形体的女人交合射精。

李懂很确定赵将军从未让他带着哪个女人一块儿走。

赵将军走出来,李懂恭敬的朝对方弯了弯腰。

赵将军很高,高而壮,在一个人吃人的年代,这种体格本身就是一种实力。他的脸上有疤,右手六指,左臂则是缺了一块儿——之前战斗时被削了块肉下来,勇武不减,烧了村子后杀了好些人泻火,尸体手脚都砍了堆一块儿。

能吃口饭的时代,这显得很荒谬。

但现在谁又没疯呢?

想要清清白白,就活不下去。

赵将军喉咙里咕隆一阵,朝地上呸了口浓痰:咱们往南走。

他站过去:往南。

赵将军像是和他说话,又像自言自语:南边好,有吃的,有稻米,也有肉,还有女人,以及屋子。我们就往南去。

皇帝也在南边吗?他问。

没,要往北一点儿。赵将军哼了声:哪里没有死人,皇帝那儿也要死人——谁让他在北边?

喔,李懂点点头,那就往南走。

赵将军和他并肩站了一会儿,像是想说点什么,但终究还是沉默了,又走回帐子里去。李懂实则和对方也不熟悉,但比起这支已然陌生的队伍,算是有个老乡的关系……这又有什么意义?他忽而感到又累、又饿、又疲倦,明明才醒来,又累的一根手指也不能动弹,跌跌撞撞找个地方,蜷缩着睡了。

我是不是也被鬼怪缠上了?他迷迷糊糊的想,不然怎么如此没有精力,呼吸都难。

睡了一会儿,或许时间实则很短,他就惊醒过来。

空气中飘来血的味道,极浓,带着腥臭。

他立即警惕的弓下身,往外看,这一看把他吓了一跳:不晓得什么时候,外头打起来了!

但他又看了一会儿,却没有发现敌人是谁。

他们的士兵仓惶的拿着刀砍,似乎砍中什么,但从刀刃接触的地方开始,立即也同虚无连成一片儿。但凡交战,便要被那个看不见的敌军吞没。甚至连惨叫的声响,都被消失所吞噬。

人越打越少。

大战时声音却寂静,莫非是阴兵?

他的心跳的剧烈,腿都软了,但还是想起自己的职责,哆嗦着爬去大帐。

赵将军果然还站着,脸上的肉绷地死紧,像是一块块凸出的岩石,他在城里是出了名的准头好,架着把大弩,对着战场射击。

李懂猛然扑过去:将军,我们走吧!

大势已去,走,尚能东山再起,不走是死路一条。

与人斗算是擅长,谁知道怎么和鬼怪纠缠?

赵将军只是暴怒,却不是没有脑子,衡量一下,也知道得失,放下了弩箭。李懂站在那儿,看他急匆匆的奔去帐中,抱着什么出来——是那个‘女人’?可定睛一看,的确是什么都没有。

李懂冷汗流了一身,现在也不好说,免得被自己将军宰了,岂不是更冤。

他们飞快的离开这个营地,往南边奔去,马也骑了一会儿,得亏人都不见得差不多,不然李懂哪来的福分骑马?到底不熟练,落后一些,更害怕起来:那支军队追上来了,尽管看不见,但他能清晰的感受那阴冷从后方弥漫而来。

行至断崖边,赵将军果断的弃马,而后招呼李懂也躲起来。将匕首往马臀上一插,那马惨叫起来,更飞速的向前奔去。

别出声,赵将军比划道,而后自己也缩了起来。

李懂藏在怪石后头,只能求天求地,不要叫那些鬼怪找着他:他的头又疼起来,浑身乏力,像是忘了许多事,又像是本身就不记得什么。这种发热感笼罩着他,有种大病的前兆。

冷极了。

那种湿冷感轻而寂静的降临,蔓延在这片无人的战场上。

李懂昏昏沉沉,也顾不得什么了。

时间不晓得过去多久,忽然他听到一声杂乱的滚动声,而后是低沉剧烈的低喘,以及咒骂。赵将军从藏身的地方滚了出来,脖子呈一种怪异的角度扭曲着,双脚在地上乱蹬,青筋暴起,手指死死扣住空中看不见的什么。

李懂吓醒几分,瞪大眼看,只见赵将军的脖子那处出现了撕裂,血从那儿不断涌出来。

有个什么东西,正在死死咬住对方的脖子撕扯,尽管赵将军用力抵挡,但那东西似乎有着更强的意志。

你,赵将军发出嗬嗬的粗喘声,话语像是破了的风鼓:我……哈咕……我没杀你……

他一下一下用匕首捅着那个看不见的东西,像是要拉它陪葬。

去死,去死,去死。

刀刃每下都带红出来:李懂意识到,那东西是个活物。

滚开!滚开!滚开!

这样的响动持续了又一会儿,李懂几乎觉得那群阴兵要被引过来。

但赵将军终究是瘫软下来,不再动弹了。

李懂警惕的握住手中的长刀,慢慢走过去,想要看个究竟。其实不该如此大胆,可不看,他只觉得会死的更快:赵将军算是死有全尸,他应当更进一步,死的明白。

赵将军的尸体僵在那儿,面孔扭曲。

一道风声袭来。

李懂几乎没有反应的时间,只是本能的挥刀,接着便手一沉,意识到斩到了什么。他猛然爆发出一股力气,沿着那阻滞斩下去,只听咕咚一声,那东西被他割了下来。

他浑身发软,瘫坐在地上。

那东西咕噜咕噜滚了一圈,他大口喘气,而后才看清那是什么,只一眼,就让他浑身发冷。

那是一个女人。

说人,已经不太准确,因为她的四肢都被斩断,怪不得从不需他带着。现在头也被李懂砍了下来,阴冷的盯着这边,还缺了一只眼,只剩一湾空洞漆黑的眼窝。

「自遭荒乱,率乏粮谷。诸军并起,无终岁之计,饥则寇略,饱则弃余,瓦解流离,无敌自破者不可胜数。」

至少她死了,李懂安慰自己,不杀,死的就是自己。

他已经明白过来:这女人是在没有四肢的境况下,死死咬着赵将军的喉咙,活生生将他给咬死了。

他忽然头疼的厉害,身体里有什么在凄厉的惨叫。

「武帝虽有攘四夷广土斥境之功,………多杀士众,竭民财力,奢泰无度,天下虚耗,百姓流离,物故者过半,蝗虫大起,赤地数千里,或人民相食,畜秋至今未复。」

就在这当儿,他看见从那女尸头颅的眼窝中,有什么东西探了出来。那东西一开始只是很小一截,而后以一种不可思议的方式在那小洞里牵扯出来,飘飘荡荡的浮在空中,展开成一袭极洁白的绸缎。接着它其中又生出手脚,露出一张苍白的面孔来。

我舒展了手脚,踩在地上,虽则黏着血肉,但是比之过往还是好上不上。

「白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。」

李懂像是吓得厉害,往后直退,我叹了口气,对他说:这次也失败了呢,看来还是得我出去,你不适合。

他听不懂我在说什么。

但我也不是说给他听。

我自诞生出已千年有余,但实际在外时间很少,因为比起其他九十九,我过于庞大了。我并非为某事、某人、某物而生出,而是为千万人生出,自然也要承受千万人的拉扯。由于这拉扯还与日俱增,为了避免自身的崩溃,我只好待在意识的深处做个平衡杠杆,维系体内庞然情绪的微妙持平。

说到待人接物,那真是半点经验也没有,毕竟我没人说话,和我说话的也不是人。

在前不久,大概百多年前吧,或许是因为实在忍受不住,我的部分从这深渊底部逃了出来,来到了意识的表面。因此从面上看,我忽然很像个人了……当然九十九肯定不是人,我这么说也不是对九十九有意见,但由于我的性质,我看它们,一眼看的是根源愿望,比起人形,更早一步看到的是物形,因而很难说真把九十九当人看了。

我对此没什么意见,大体来讲我和他没什么区别,谁上去不一样?

但今天这事实在叫我头疼,以致于我开始考虑要不要杀死他,自己上去呆着了,毕竟我的性质之一便是强烈的求生欲,是不可违背的,而他因为不是完全的我,自我意识薄弱就罢了,竟然连求生欲都不强,再这么下去,岂不是要闹笑话——不过是个白玉葫芦,这也着道,实在是好笑。

不过这葫芦也有个好处,因而我做了个局,轻松便将他困住了。

问答不难,只是他看不见提问的人,尽管已经更换许多附着的人物,他还是看不见。

李懂凄厉的瞪着眼看我,显然是承受不住躯体内庞大灵魂的冲击了。

行了,我说,暂时还是我上去,等你有朝一日看见了,自然也就是我了,那也没差。

李懂的身体里传来一个声音,影影绰绰,像是许多声音叠在一块儿:为何我看不见。

因为你不想看见,我说,你受不了。

你说谎。

我骗自己干嘛?我只觉得脑壳疼,你只是叫人自燃,只是想看光,理所应当是瞧不见落下的灰烬呀。

我知晓丑恶。

是的,我说,但你只用余光看,真正要看的,你又假装看不见了。当然这也是为了自保,因为不完全的我只有白日,若是白日见鬼,那自然很糟糕。

我是听从人们的呼唤而降临。

是的。

我只是给予祝福,但我也走过所有死地。

是的。

可我还是看不见,我仍旧无法见到我的过去向我发问,我找不到。

是的。

那声音叹息道:我究竟缺少什么,我究竟遗失什么,我是谁?

我是谁这问题问得好,属于不能细思的问题,我有时候也思考,但基本无疾而终。他会什么,我自然也会,与我们交谈,便不自觉吐露心声,不自觉被引导,被点燃,冲动同振奋一同到来,几乎分不清是什么致死。但他只是白日的光,他祝福的人我也都知晓:我们出现在人类前的条件十分苛刻,只有了悟死之恐惧,并非一时冲动的拼命,而是敢于奉献崇高牺牲的反抗者,我们才会降临——有趣的是,接下来我们就要将这考虑化为冲动本身了。

但看英雄变作人,又从人变作野兽,却是让他无法接受的:他过于执着的探寻光,当然看不见那女人。

鼓吹行动而从不行动,我叹息道,不行动便是罪,薄弱也是罪,你还是太苍白。

那个漆黑的洞从他身下浮出,这片原野的景象渐渐清晰起来,风一吹,薄雾便散尽。

可这一切是有意义的,那声音伤心道,不要否认它。

或许有,我答,但并不该是我们来判断这意义,为了好的制度而杀尽阻滞,为了美妙的明日而屠戮今日,为了喜悦而生下苦痛,谁又做这个判断?谁都不行。倘若只承认行动有其意义,那被卷入轮下的人呢?不行动亦有其意义。

成千上万的尸骨在四周累积,并不都是战死。

「隋末荒乱,狂贼朱粲起于襄、邓间,岁饥,米斛万钱,亦无得处,人民相食。粲乃驱男女小大仰一大铜钟,可二百石,煮人肉以矮贼。生灵歼于此矣。」

听好了!我高声道:我是知晓残酷而带来残酷之人,是哀叹战争而点燃战争之人,是渴求温饱而狂乱之人,是希翼休眠而行动之人,是奔腾的血液,也是寂静的河流,是为漆黑之夜点燃火烛之人——

那洞中数以千计的肢体瞬时就把李懂拉了下去。

——亦是为不被允许有梦者做梦之人。

寂静重新到来。

我站起身来,正打算离开,忽而感觉脚腕被拉住,低头一看,原来是那女人的头颅咬住了我的脚腕。但我双手双脚本身就伤痕累累,倒也不怕再添一个。

我蹲下身看着它,叹气起来:那白玉葫芦居然这当儿还想阻拦我出去,实在是有些好笑,论起幻境,我的能力要比它强上太多。

只不过借它做个陷阱,还真把自己当回事了?

那头颅呜呜的咬着,仅剩的一只眼恶狠狠的看我,周围无数阴兵也围绕过来——原本倒不是阴兵,只是变作牺牲品,他就看不见,所以才觉得愈来愈少,现在人都死完了,叫阴兵也无甚不妥。

这女人我也知道,姓卢,是个靠织布维生,不知什么时候被掳来,还有个两岁大的孩子。

这孩子被赵静石一伙儿给烹了。

它的眼窝中流出泪来,因为咬着我,含糊不清,听不出说的是什么。

你恐怕搞错了什么,我对它——对此时悄悄听着的白玉葫芦道:我比那位要更完整,但这并不意味我比他多愁善感,事实正相反,我比他看的更多,也感受更多。我为残酷自圆其说。

随后我把手放在那头颅上,不紧不慢的往里握,感受到皮肤同黏液在手掌下挤压变形的滋味儿。

那头颅的声音听了好一会儿,总算叫我分辨出来,它是在说:我也是人。

来自滚滚车轮下不值一提的尘埃。

啊,我温柔的对她说,我知道。

随即它在我手中不可思议的粉碎坍陷,连同皮肉骨骼一起毁去了。

人要成为英雄太难了,可要成为野兽却十分简单。

我闭上眼,一脚踏出,破开这幻境。

那葫芦恐惧的看了我一眼,逃了,我也不追,毕竟还需要时间适应修整。

远远传来铃铛声,我往那儿瞥一眼,原来是九十九。

对方相貌看着很年轻,但九十九也没有老去这概念,毁了才是死,他看着我,很有些犹豫的模样,像是不晓得要不要搭话,大约是看我模样十分不妙,又是那位的熟人。

最好不要,我想,倘若只是和我对视,快速逃开倒也无视,人类受我的影响不会太大,因为人类的念头是复杂多变的,但九十九这种靠念成形的生物,与我而言太容易被破坏。

而但凡受到提问,我也没法不回答。

这也是我的性质之一,是我的局限性,我毕竟不是人类,有自身的狭窄。

因此我只好盯着这风铃在心里叹气,希求他赶紧走人,最好不要和我讲一句。我是潜藏于人心中的怪物,但凡并非摈弃一切杂念之人,或多或少都要受到我的影响,好在对视不算严重,只要不和我说话,就可当无事发生,因而在我看来,最好赶紧移开视线,别再思考。

啊,我说的不是那个风铃。

我说的是你。

正看着这儿的你,请务必移开视线。

就现在。

END?

赵静石醒的很早。

天不亮他就开始去院子里锻炼,之前爱玩长枪,最近又喜欢上弩箭,没事总窜到林子里去猎兔子,他虽然天生六指,有缺陷,但为人义气,也热心,这条街的街坊都很喜欢这年轻小伙儿。大汗淋漓后他打算去挑水,还想着给在私塾念书的弟弟带点糖人,最近小孩子老是闹着要,若是考试成绩不错,奖给他也不坏。他心里轻松,脚步也轻快,日出时的风还有些冷,但也不碍事。

这座城镇还未苏醒,静悄悄的,没有什么特别,但赵静石爱着这土地。

私塾的夫子怎么和弟弟讲的?他低头想着,风调雨顺,国泰民安,这就叫好日子。

前些年他还买不起糖人,也是凭着一双手勤劳能干攒出来的。

想着想着,忽然顿住步子——前头城墙底下,立着个白色的影子。

赵静石吓一跳,但仔细一看,明明是个人嘛,暗骂自己胆子不行。

你怎么站那儿,风口凉得很啊!他喊道。

那个影子慢慢转过身来,露出一张好相貌,一半面孔隐藏在袍子下头,也挡不住他的好看。这个人看着赵静石,露出悲伤的神情来,叫他也心里难受起来,而他无法理解这是从何而来,又是为了什么。

那个影子轻声道:为什么你……明明……

赵静石迷惑的问:什么?

那影子又不说话了。

他又眨眨眼,发现眼前空无一物,这下是真怀疑自己撞鬼,要去庙里拜拜了。

他又走了几步,忽然感到面孔一凉,接着又是冰凉的触感,砸的生疼。

赵静石仰头一看,城镇的上方已经笼罩上阴云,他只好跑着找地方躲避。

暴雨轰然坠下。

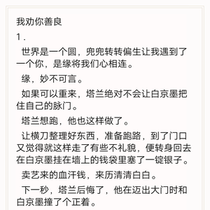

这次的故事,是关于三个男人的午夜大冒险。依然BUG很多,请海涵!

————————————————————

都说冬季是个好季节,我却不知它好在哪里。一年的终末,万物归于寂寥,只会让人想起诸多唏嘘的往事。

姑苏这种南方城市,就算降雪,也只会是一层薄薄的意思。所谓落雪之音,结果就跟下雨没什么区别。

至于我,只要进入冬季就好像立马就会睡过去,除了抱着暖炉之外,似乎已经找不到人生的意义。

在下名为八重,乃是一名流落到此地的倭国作家。说是作家,其实也不过是替青楼姑娘们写些唱词糊口罢了。

在下寄居处,正是姑苏城内一座名为“闲月”的青楼。有旖旎环抱,衣食无忧,简直就是身为作家的梦想,而我正踏在这梦想之阶上……

“我搁炉子边上的红薯上哪去了!”吼声犹如虎啸,名为阿香的姑娘从暖炉边上揪出一个我。

“我说阿香啊,红薯就是要给人吃的嘛,如果烤过头就很可怜了呀。”我如此说道,然后看到阿香冷笑一声。

如果不是这么火爆脾气,应该会是个很可爱的姑娘才对。

于是我就在这种连鬼都能冻死的天气里,再一次地,被扫地出门了。

“这也太凄惨了吧?”清海说。我俩一同坐在避风的廊下,各自对冻僵的手哈气。清海乃是一名云游僧人,光凭法号是绝对想不到这个和尚是什么秉性的。

对我表示了差不多百部经书那样分量的同情之后,清海马上转折:“小僧我最近每晚都会被接引去一个奇妙的地方,温暖又有很多人吵闹,非常有意思呢。”

“……你该不会是冻到极致产生幻觉了吧?”

“如果能在这样的幻觉中西去,也是幸福啊。”

“…………”

要详细询问他是怎样的地方,是没有意义的。因为清海是个标准的,双目失明的僧人。根据他的说法,自己打出生就没有见过这个世界的样子。

世人所见之物,其实都是皮相。听见的,闻见的,也都并非真实。清海认真地表示,所以我这是佛缘。

……如果人人都能像他这么豁达,那世间怕是根本不会存在不幸了。

“难不成是你口中的那位娘娘干的好事?”

“施主真是聪慧。小僧确实每晚都在纷繁嘈杂中听见她的声音。”

“……她到底是人是鬼啊!”

“实不相瞒,每次都忘记问。”

“……”

事情就是如此。这位僧人似乎一直在与一位只有他能感知到的女子交流。

时常对着空无一人的方向说着“阿雨说得对啊”,“小僧我也是这样想的”,也不知道对方到底说了什么。

…………根本就是一个疯子。

路上行人匆匆,蓑衣斗笠与伞往来接踵。飘过来的雪那可是相当漫不经心。天色逐渐暗了下来,我不禁开始担心今晚到底要去哪里过夜。

要是冻死在街头的话,不知道阿香会不会肯拿出一点钱来为我买口棺材。……不可能的,那个女人比铁公鸡还一毛不拔。

“大师今晚有着落否?”我询问道。

“阿雨说今晚也可去她的住处叨唠,夜宵是素食果馅酒酿小圆子。”

“……”

“看来我俩如此合得来的份上,大师有没有考虑让我也沾点光呢?”我倒是要看看他每晚蛰居的住处是他的幻觉还是真有其事。

“你的话……”和尚突然转过头来对着我,他双目紧闭,并未睁开。但我不禁心里有些发毛,觉得确实是被人注视着。

“你的话……”清海说,“恐怕去不到那里。”

“哈?!”

“我是说真的,你去不到那里。”

“……那里究竟是哪里啦!如果是你的幻觉的话,我确实进不去就是了!”

“如果施主是担心今夜天气过于寒冷,可能会出人命的话……”

“怎样?”

“反正都是皮相,舍去了便是~~”

“…………”

“啊呀,施主是舍不得吗?”

“废话啊,我还想多活好多年呢!最好能儿孙满堂地在床上死去!”

“儿孙满堂地在床上死去啊……”和尚突然沉吟起来,“那真的是你的期望么?”

我被他一问,竟然语塞。

就在这个时候,就听得一阵巨响,有什么东西从屋顶上砸落在地。

……

“施主,好像有什么东西落地了?”

“大师好耳力,确实有东西掉下来。”

“……听起来还挺沉。”

“那可是相当地沉。”

摔在我眼前的,分明是一个活人。只不过因为落地姿势太过难看,很难形容给和尚听。这个人背着一个看起来精巧复杂的箱子,如今结结实实压在他身上。如果要去报官,恐怕只能对仵作说出“可能是被自己的箱子压死的”这样的死因来。

那个从天而降的角色动了动,突然飞快地爬起。 “二位真是好雅兴,竟然在这飘雪时节于廊下促膝相谈。

本来就肚子饿,还很冷。当然是没好气的。“这位道爷有何指教啊?”此人虽然穿得莫名其妙,但确实是一位道士没错。

“贫道听到你们在说些有趣的东西。”这位道人随随便便行了个稽首礼。

“没钱,不会找你算卦的。”我十分冷漠地说。

“……我还没说什么话呢!”道人说。

“出门在外最要小心四种人,女人小孩,和尚道士。”话是这么说,但这四种人我基本都碰上了。

所以也可能就因为这样,我才至今都境遇凄惨。

“真是至理名言!”这位道长由衷地说。原来你也知道自己是会随着麻烦一起来的角色啊。

“贫道唐隐,除了算卦捉鬼,最感兴趣的便是好好过日子,最后幸福地寿终正寝。”道长说。听起来根本就是与主线无关的人生履历。

“……难不成你觉得和一个穷作家外加一个疯瞎和尚搭话,也算是好好过日子的一部分吗?”

“事实上……因为我听到了你们谈论的有趣事情。”这位唐道长说,“这位大师,你可否听到您那位阿雨姑娘谈论起关于她们这个族类中,有其他存在也在此城中活动?”

“您这样一说,倒是有耳闻……”

“如何?”

“需要小僧帮忙打听一下吗?”

“再好不过了,唐隐拜谢。”

“只是道长想要寻找的是怎样的呢?”

“请大师附耳过来……大约是这样。”

“……………………喂你俩不要当我是透明的啊!”也不知道这俩人的脑波是怎么突然搭上了线,完全无视我的存在,就这样相互交流起奇怪的事情来。

“嗯嗯,我也觉得兴许去了那个地方。”

“毕竟是青楼女子……”

“要是惹了麻烦就糟糕了……”

“………………都说了不要说些我根本听不懂的!”我拼命抗议,但是毫无效果。这两个人仿佛前世早就认识一样。

“施主,听说你是住在一座名为’闲月’的青楼里是吗?”和尚突然回过头来。

“……居然蛰居在这种地方,这位施主真是人不可貌相。”道长也跟着帮腔。要你多事。

“怎么?你们是要怎样?”我问他俩。

“贫道有一个不情之请……”那道长突然十分正经地说道。

“所以这就是你带着两个吃白食的回来的原因?”阿香倚着门,襦裙退到胸口,正想借口这样很冷啊去给她提上去。

和尚道士站在我身后,一副正经出家人的样子。

“呃,这位道长说近日这附近有些诡异之事,乃是一非同寻常的精怪所为,掐指算来,兴许会在今夜叨唠此处,所以……”

具体的事情要形容起来实在太麻烦了,所以干脆这样说就好了。

“……你信么?”阿香看着我。

“……当、当然是……宁可信其有不可信其无啊!如果你出事要怎么办?”

“想不到八重你这么关心小娘子我啊~”阿香笑面如花,伸出手指戳我心口,“果然只有你这个男人最有良心了~”

接着阿香表情一沉:“不要以为用这种话哄骗老娘,老娘就会收留你们这几个穷要饭的!”

“…………这样说二位大师道长也太失礼了!”

“失礼?那你倒是告诉我,怎样才算有礼数呀?”阿香凑过来,她身上的香味钻进我的鼻孔,真是叫人酥麻。

“呃……这个嘛……”未等我整理好语言,阿香顺势将我一推,我立马从台阶上滚下。大门铿锵有力地在我眼前关上。

真是个懂得捉放手腕的女人,就算是这样被扫地出门,我作为男人的那部分竟然也喜不自胜地对着空气欢呼。

“果然不会像计划中那样顺利……”道长说,“那照目前来看,只能在此蹲守了”

“…………说不定会冻死啊,看你的表情还以为会有什么高见,隔着一堵墙,里面是暖炉和酥胸,外面是天寒地冻。未免也太惨了吧!”

“有的时候,人就是需要拼一下的。”道长十分严肃地说。

“这和您之前所说的为人处世之道似乎不是很符合……”

“为人处世之道就是用来打破的,不然还叫什么人生。”

“…………”

我不禁为这句话鼓起掌来。

事实就是如此。我们三人顺着墙根坐下,开始等待。“和尚,你今天很沉默啊。”我对身边的清海说。

“阿雨说小僧是榆木脑瓜,只知道蹚浑水,一气之下已经先回去了。”和尚如此说道。

“那还真是有点惨。”说起来这种情况难道不就是,为了兄弟义气和女人吵架的桥段么?不过为何连和尚都有青睐的女人啊,虽然不知道是人是鬼罢了。

“八重先生,清海师父与那位女子的因缘很深,不是旁人所能道哉。”道长说。

你这个人,是有读心术吗?

“我可以看到两股纠缠许久的线,没有尽头。不过也许,在今世会有一个截断。”道长说,“不过那与我等都没有关系。至于你的话……”这家伙凑过来端详老子的脸,距离近到可以完全看到他的胡渣。

“你的话……嗯……”

“我的话,是要怎样?”

“……你这个面相,是个薄情之人。”

“…………要你说。”

“除了会让人伤心之外,别无用处。这种面相真应该张贴在大街小巷,让姑娘们离远一点。”

……够了喂。

如此闲聊着,三个勉强算是无家可归的男人靠在青楼的外墙边。雪时停时下,不久天暗了下来,青楼上下点起了灯笼,每个窗户里都透出了温润的橘色灯火。

姑娘们此时应该已洗漱装扮完毕,坐在有暖炉的屋子里,等着老鸨招呼。那些恩客要等天色再暗一些才会来,这隆冬季节里头,女人的体温怕是再好不过的抚慰。

……总觉得这样一想,在外墙的三人看起来更加凄苦了。

“我觉得我已经快要冻死了。”我说,“眼前已经出现了幻觉。”

“……既然都知道是幻觉,那一定还不会死吧。”道长说。

此时青楼大门已开,人声不绝于耳,热闹非凡。

“可那幻觉未免太过真实。”我指着街道尽头说。“那里……好像有个人。”

不禁如此,我似乎听到了幽幽的歌声。那歌声如泣如诉,一字一句。却并非我所熟悉的那些个唱词。

生……生……死……死……

未……忧……而……获……

只……晓……歌……舞……盛……不……知……伶……人……苦……

歌声幽婉,有着不同凡响的邪性。我听着那一句“生生死死”,突然眼眶一热,以为是流泪,用手一摸竟然是血。

“善哉,有邪气。”和尚说。这话音刚落,道长突然蹿了起来。“今日终于等到你了——!”

那歌声骤停,我颓然倒下,这冰冷的雪地瞬间让我清醒了大半。

“……!?!怎么了?!”

眼看着道长使出了雪上飞功夫,背着他的箱,一路蹿去。

“施主您自个儿保重~”和尚说,他拄着跟竹杖,竟然一边敲着地一边也速度不俗地往前快走而去。

独留我在青楼的墙根,看什么都模模糊糊的,就好像魂儿随着先前的歌还没有归位,所见所闻所听所想都隔着一层纱。

我恍然转过身去,却见青楼往来恩客与姑娘,犹如群魔乱舞,面容扭曲,谈笑狰狞。我大骇,不由倒退几步。

“清海!道长!你们……你们等等我!”如此追着另外两位消失的方向,落荒而逃。

如果在平时,我一定会击掌庆贺,在这个异国城市里所遭遇的怪谈,绝对是写作的好题材。但此时我只觉得见什么都十分恐惧,在街上狂奔疾走,连连摔跤。和尚与道长也不知所踪,只有不小心被我撞着的路人,咒骂和尖叫钻入耳中。

后来想来,那一准是那奇异的歌声所带来的效果。但此时我根本无暇去推断,又一个趔趄,彻底摔进了雪里。

这雪堆竟比别处深了许多,我花了好久才从中爬出,却被雪迷了眼睛。眼中冰冷胀痛,无论如何都没办法睁开,就这样摸索着想要站起,脚底则连连打滑怎么都没法成功。

就在这个时候,四周的声音渐渐褪去,就好像雪越下越大,终于淹没吸走了所有的声响,天地间只剩下一片寂静。

然而这寂静并未持续多久。

紧随而来的是比先前任何时候都要嘈杂的喧嚣。就好像我突然被扔在了一个人声鼎沸的集市上一样。

眼睛依然睁不开。我无从辨认自己到底在何处,也因此更加恐慌。这就是那个和尚平时的感受么?只有声音和触感的世界。

“哎呀,又是一个生人。”一个非常好听的声音从我耳边溜过。

“看他这样子,怕是没有来过此地。”这是另一个人在说话。

“今晚真是热闹呢,先是有个邪气的玩意过来了,刚才又跑过去一个道士,还撞进来一个和尚,现在又来了位俊俏小哥。”

俊俏小哥是说我吗……

不过听那人说的,难道道长和清海也都在这个方向?

“呃……劳驾诸位,请问这里是什么地方?”我问。

听了我的话,那些人沉默了一下,突然都笑开了。“什么地方……这厮真是没有礼貌,不知道是什么地方就闯进来,看来是活腻了~”

“该说不幸还是万幸呢。与那和尚不同,这个俊俏小哥儿可是没有主的。”

“没有主的话,那就好办了……”

我只感觉到气息的临近,却又不是很对劲。寻常人的气息凑近,会感觉到实体。然而在此处,除了忽远忽近的人声,和这些男男女女的说话声,我竟然感觉不到半点“真正有人站在身边”。

一定是脑子坏掉了。

此时突然有人捉住我的袖子。“八重,你竟然在这里!”未等我反应过来,我就被这人拽着跑了。

“等等……!这是?!”

那人却并不理会我,只顾拽着我跑,为了不让自己摔倒,只能拼命跟上脚步。腾出来的一只手只想把眼睛扒拉开。

“不要睁开眼睛。”那个人说。

“哎?”

“如果睁开的话,就会从这个地方消失,回到生者的世界。”

“生者的世界……难道说这里是死人的国度吗?”

“说是也并不是。只是一些对尘世还有留恋的家伙,找借口留下来的地方罢了。”那人说道。

如此说着,对方的脚步慢了下来,终于完全停下。喧嚣依然在,但比起先前这些吵闹的声音好像已经跑到身后去了。啊,这就是所谓的灯火阑珊处了吗?

“你还是像过去那样,遇到奇怪的事情就义无反顾地追着寻找答案。”那个人说。

“……说得你好像认识我一样。”

“没错,认识哟。”那个人说道。

我突然有种奇怪的感觉……一种不太好的感觉。

“喂,你这家伙……”他说,“为什么要顶着我的名字行走在世上啊?”

这一句话落下,我的心好像被重重地锤了一拳,整个人不由自主地颤抖起来。

“…………你……是你……?”挣扎着说出这几个词,却受到了对方明快的反应:“对,是我。”

双手被对方捉住,冰冷的触觉蔓延上来。

“以我的名字,八重出道,在江户那边写些私下传阅的故事,然后交给画匠作画,到今天也有十多年了。梦想是有一天能够写出与《平家物语》齐肩的作品,但到头来也只能写一些怪谈故事,讲述武士和女人之间的爱恨情仇。”他说。

“写不出的时候简直想要自杀,而为了谋生又不得不去做一些违心的事情。有时候也会觉得手中的笔在背叛自己,明明自己想要的不是这样的,到底为什么会变成这个样子呢。保持着人前的光鲜,只是为了遮掩自己窘迫的灵魂。故作洒脱的样子,也是因为自己不能为任何事情负责。这样的你……”指尖的冰冷温度已经浸透了手臂,“不觉得很辛苦吗?”

“……”

“非常辛苦啊。”我仰天长叹道,就与古往今来所有被忘记的失败者一样,终于找到了那个同样也不会被记住的,长叹的时候。

“但那不是你的梦想吗?”我说。

对方沉默了,指尖的冰冷竟然停滞了蔓延。

“我是武家的长子,原本这双手是要拿起武士刀的。”我说,“我对父亲说的是,时代不同了,接下来是不用打仗的时代了,就算没有武士的名号,我也能够以别样的方式有尊严地活下去。”

“结果被老人家狠揍了一顿。老顽固真是不懂顺应潮流。”说到过去的事情,我坦然起来,“如果你还在的话,一定会竭力阻止我老爹揍我这件事吧。”

对方仍旧没有说话。

“可惜那个时候你已经死了啊,八重。”我喊出了曾经并不属于我的那个名字。

八重樱花,结果你的命运也如樱花般在尚未盛开时就凋零了。

“借用了你的名字,决定以一个出道作家为人生目标的傻瓜,就是我了。”

“…………”

“总要有人记得梦想。”我轻声说。

“虽然我做得并不好,根本比不上你啊。如果是你的话,在我这个年纪,早就成名了吧?就算拼命努力去做也不可能达到你的程度,要说辛苦的话,这样内心的煎熬才是最痛苦的。”

“真是个愚蠢的傻瓜。”在沉默了许久之后,对方说出了这样的话。

“……真是吃力不讨好,我都这么努力了,结果还要被正主抱怨。”我说。

“并非抱怨,只是叙述事实。你就只能是个傻瓜,除此之外找不到其他形容词了。”

“呃啊,出现了!毒舌八重的灵魂击打!”我大声喊道。

……

“事到如今,你还觉得这是我的梦想吗?”青年对我说道。

“哎?”我不明所以。

“事到如今,就算如此辛苦也没有想过放弃的你,真的只是因为,那是我梦想?”

呃啊,这家伙,比活着的时候更加直击人心了。

“…………因为感觉到了幸福。就算卖不了钱,就算看起来没有任何前途,我也会感到幸福。”我认真地回答他的询问,也算是认真地回答着自己。“但又觉得那样是对你的背叛,怎么可以自己一个人向前走追寻幸福而去了呢?”

我听见了笑声,那是一个十八岁的,兼于男孩和男人之间微妙年纪,清脆的笑声。

“并没有背叛这种事,你这个笨蛋。”我的鼻尖被人用手指戳了,“看到你找到了自己真心热爱的东西,我比任何人都要高兴。”

不知何时开始,指尖的冰冷已经无影无踪了。

“死去的人的时间已经停滞,而活着的人得奋力向前。”他对我说,“就这样一直跑下去吧,八重!”他拽住我的手,重新飞奔起来。

喧嚣声被远远抛在了后面,我们开始奔跑,飞奔过时间和记忆,飞奔回到了最初的原点。那不过是两个少年,在夜空下的田野间,萤火虫飞舞的时刻。其中一个对另一个说,我们现在的生活,我们想象的事情,需要有人记录下来呢。我想成为作家,写出不亚于《平家物语》那样的作品的作家。

那一定是很棒很棒的事情。另一个少年说。

……

雪几乎已经不飘了。

“看样子会回暖。”坐在廊下的道长说,他拿起酒壶敦敦敦,衣衫上多了些口子和血迹。“喂,你这小子,瞪着我的样子好像在说‘这家伙好像一条丧家犬’啊?”道长冲我说道。

“呃……”

“看样子,道长这一整晚是竹篮打水一场空了?”和尚不知道从什么地方冒了出来,倚在竹杖上,一副很没所谓的样子。

“你要怎么‘看’啊喂。”道长回敬道,接着敦敦敦。

“……你们两个。”我突然有种脱力的感觉。

“鬼市好玩吗?”清海突然说。

“……鬼市?”

“在这个季节很容易撞进鬼市。”道长补充说明,“人鬼殊途,只不过在某些时刻,两个世界会交汇在一起。”

“据说能够见到故人。但如果哭泣的话,就会再也无法梦见对方。”清海说。

“哭泣啊,怎么可能嘛。”不过就算如此,我也不会再梦见他了。

“啊,果然是见到了。”清海高兴地说,“我就说过施主是个有故事的人呢。”

“不要一直念叨我!你们两个也不是省油的灯好吗!”我指着僧道二人的鼻子,“那个奇怪的人影到底是谁啊!我好像差点就被他害死了!”

“是狂百器。”道长说,“人类生前所用的物品如果沾染了邪气就会变成糟糕的东西,当然也有人觉得这个样子很帅就是了。”

“如果放着不管的话,会出大乱子。不过……”道长三度敦敦敦,真是好酒量。

“恐怕也是到此为止了。”道长将酒壶立于脑门上,看不出来这家伙对杂耍还是蛮有天赋的。“人生又不是故事,哪来那么多必有回响的结局。不过是尽自己最大的努力,不想留有遗憾而已。”

“…………”

“道长您悟到了。”清海双手合十。

“到你了大师,别想蒙混过关。”道长毫不客气地指着和尚,“中途你去了哪里?”

“小僧梦见了前世。”

“哈?”

“”

“原来我这一世依然在轮回中的原因竟然是女人的眼泪,啊哈哈哈哈~”

“…………”

“…………”

我就说这和尚才是最深不可测的。

道长说,“啊呀没酒了。喂你,有没有十文零钱?”

“什么鬼!我怎么可能有零钱!”

“只能去讨饭了吗?喂大师,我们一同去讨饭吧。”

“讨饭这种事也能勾肩搭背一起去的吗!”

“不想饿死的话,你也一起来啊。”

“…………我才不要!”

雪彻底停了,天也开始放晴。冬天终究是会过去的。

第二刻,完。