感觉这个唱片机子修成人形之后可以出去当吟游诗人

字数1003

——

乱七八糟的现场直到那只黑猫带着新的任务卡再次出现才消停了一点,说真的戴安娜有种这是不是在录什么真人秀的错觉,日本有部很火的动漫叫《弹○论破》,是像那部动漫里的学生一样,他们现在正在做的事情也会被直播到什么地方去吗?戴安娜想着。

被称为"管家"的黑猫这次带来了房间的钥匙,谢天谢地,他们终于不用一大群人不分男女老少的睡在大厅的地板上了。

戴安娜随意拿了一把,反正有缘的室友终会相遇的不是吗,就像刚上大学的时候租房意外租到了庄垚家边上,就像......来到钥匙对应的房间门口时发现庄垚跟自己住同一间房。

所以原来男女没有分开啊!

戴安娜觉得一定是黑猫搞错了,她转头看向正准备离开的管家。

"没有搞错哦!"像是看出了她的疑惑,一个有些愉快的声音从管家的方向传过来,"结婚对象住一间房不是很平常的事吗?"

......

戴安娜决定放弃思考这个地方任何事物的合理性,她将看起来小清新又很有万圣风的钥匙插进锁孔,转动它打开了门。

刚进门,戴安娜就被比走廊低上几度的气温激得缩了缩脖子,外面是明亮的天气,但是这个被布置成洋馆样子的房间却拉着窗帘,仅靠油灯照明,显得有些昏暗。家具都是木质的,不过五脏俱全,桌旁的柜子里甚至还放了一排精装书。似乎是人偶之家类似的主题,这个房间各处都摆放着精致逼真的人偶,除此之外,桌子中央的人偶旁,还摆着一台小型唱片机。

“像是恐怖电影里会出现的场景。”庄垚在后面说道。

接着,那台唱片机自己启动了,播放着一首两人都没听过的歌。

“这是人偶的洋馆/

这里的人偶都曾经活过/

每当人偶夜晚入睡/

她们就会......”

“说实话这个歌......感觉差一点灵魂。”作为还算专业的音乐人,庄垚习惯性地分析道,“像是没经过太多思考,用很短的时间赶出来的。”

“就像学长的作业一样。”戴安娜刚入学那会儿,庄垚还没毕业,有时候戴安娜下最后一节课顺路给庄垚带晚饭,正好能撞到他水学校作业。

直到两人把房间的每个设备都搜查过一次,桌子上那台唱片机时不时放一首歌,编曲十分简单,歌词十分应景,他们见过最智能的机器人也没有办法这么精准地放出最合适的歌,仿佛会读心一般。

机器怎么能读心,但是在这个头纱都会说话的地方,倒也不是不能接受。

再后来他们发现这台唱片机似乎不仅能读心,还会写歌。例如它曾在庄垚支着下巴观察人偶的时候,播放了一首关于如何趁晚上用人偶来吓唬学妹的歌,先不说写歌水平如何,至少在这个房间里,任何暗中的恶作剧计划都是行不通的。

另外一点,这个时不时自动播放的唱片机,真的很吵。

热水淹没他浸入浴缸的肢体,温热抚慰着他的皮肤,八云慎坐在浴缸里伸直双腿抬手伸个懒腰,而后深深地呼出一口气一手搭在浴缸边缘将后背靠在浴缸内壁上。他都已经不记得上次泡澡是什么时候了,磨砂玻璃上映出的人影走动着,水汽和玻璃模糊了古雪霖的动作,上次这样和她共处一室又是什么时候来着,当时的他是什么心情?反正肯定不是像现在这么煎熬。

他们之间的旖旎,那些曾经相互蒙骗的温情就和这间浴室里盘旋的水蒸气一样让人感觉飘飘然,但是转眼间就会从不知哪里的缝隙里消散得无影无踪。

积攒许久的疲惫和热水一同包裹他的身体,顺着他的每一处神经游进他的大脑让他昏昏欲睡,这些年学业和家里的压力让他喘不过气,他疯了似的更换一个又一个床伴,不管男的还是女的,管他呢,能让他暂时忘掉那些不愉快的事就行。就像现在,他就要从那些琐事与未知的现状里脱身而出一头撞进梦乡,谁都不要来让他想起,谁都不要来让他醒来……

但是门被打开的声音没有让他如愿,被浴袍的下摆包裹着的两条修长但并不过分瘦削的腿迈动着步伐走到浴缸旁边,毫无疑问这是一双属于一个舞者的腿,或者说曾属于一个舞者,因为现在包覆在骨骼上的肌肉生长了一层多余的脂肪。缺乏运动。八云慎只知道她后来没有再跳舞了,但她的现状却似乎并不太好。但这对他来说已经不重要了。

即使那天当办公室的门打开古雪霖出现在门外时他承认他的心跳险些漏停一拍。

他伸直的腿被轻轻踩了一下,“把腿收回去点。”古雪霖说。

“你就不能等我洗完吗?”

“冷。”

妈的,他终于不得不抬起头,但是古雪霖的脸却逆着灯光藏在阴影中无可窥探,他只得坐直身体听话的缩回腿给对方让出一半浴缸来。

浴袍被丢到一边,女人赤裸的身体进入他的视野,慢慢浸没在热水里,浴缸里的水溢出边缘哗啦啦地砸在地板上。

他不知道古雪霖究竟想干什么,如果他能如此轻易地猜透她那他们当时就不会那样惨烈地分开。不,他不想承认那是“惨烈的”,现在磨砂玻璃外空荡荡的,只有昏暗的灯光孜孜不倦地工作。

“非常巧,不是吗?”古雪霖说。

“这一阵的巧合确实多得过了头,”磨砂玻璃被灯光染成一片暗粉色,这让他的眼睛有点不舒服,等出去了应该关掉这个灯并且再也不打开,“会让我以为中国还没有东京大。”

“别这么说嘛,等你回日本就会发现就算只是这儿也比东京大多了。”

“大概吧,就算是我也忙得没时间去逛。”

“那你上次是怎么腾出时间去应小雨的邀请的?”

“那是我固定的休息时间……”

“用来和女人出去玩?”

他不想再说下去了,上次他被古雨霖骗出去时已经和她说了够多的话。在看到星巴克门口坐着的是古雪霖而不是古雨霖时他真的想掉头就走。

“那天为什么没有直接走?”古雪霖拨弄着水花,涟漪带动着水波抚过他的身体,“那天我还以为你会直接走开呢。”

“想看看你们姐妹俩都想耍什么花样,这个理由怎么样?”

结果直到那天结束两个人各回各家也没有发生任何令人不快的事。他们平静地结伴而行,穿行在商业街的人流中,站在麦当劳的甜品站门口等待他们的第二份半价的冰淇淋,最后在公交车站分道扬镳。

“我们就那么分开了,你岂不是很失望。”

“是正合我意,我想不到都要和你说什么话。”

“但是我们也聊了很多,而且我一眼就看出你过得很不好。”

“你觉得很爽吧?”

“……奇怪的问题,”古雪霖抬起右腿搭在左腿上,浴缸里的水面再次剧烈震荡起来,“难道你看到我现在的样子很爽吗?”

“……为什么和那个男人离婚了?”

“一切你想得到的可以用来离婚的理由。你呢,为什么不再找个可以维持稳定关系的另一半?”

“我太累了。”

“我也是,我太累了,不想再应和那个男人和生活了。”

水面逐渐平静下来,被磨砂玻璃打磨过的粉色晕染在水面,古雪霖的半身都被这粉色笼罩,连她的眼眸中都回荡着那颜色的暧昧,而当那双眼眸来到他的面前与他直视时他才看清其中的并不是暧昧,而是多年之前尚未消散的残存的温度。

嘀。

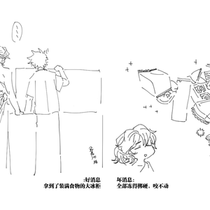

这个空调是什么恶作剧?丝丝冷风吹来,直接把人送往北极,桌子冷得仿佛浮冰,血液也在缓慢凝固。

“空调可能是坏了,我觉得可能洗个热水澡会好一点。”马何戎一边原地交叉小跳一边提议。

安好点了点头,把手夹在了肋间。表情虽然有些不适,但是又坚强得足够抗过寒冬。

“那我先去浴室了。”马何戎伸手就要脱上衣。咻,冷风吹得他一愣,只能紧把上衣裹得更紧。

“加油学长。”安好对着勇敢冲进浴室的马何戎挥了挥拳。

浴室里并不太隔热,就连赤脚踩在地上都有些难耐。马何戎只能先把水阀开大,等到暖空气升腾才敢脱衣服,还好热水很快把血循环带了起来,恢复到了人类适宜温度。

当当当当,当当当当!

突然响起来婚礼进行曲,一头泡泡的马何戎和门外的人都吓了一大跳。

“抱歉……”一阵手忙脚乱的噼里啪啦,穿透力极强的乐曲声音消失了。

马何戎正试着把头上的泡泡洗掉,当当当当!门外的婚礼进行曲再次响了起来,这次很快停了下去。模模糊糊传来难道、原来如此自言自语的声音。

当!当!当!当!这次进行曲循环起了第一个音符。

“学长,这个空调关了就会唱歌哎!”安好的声音从外面传了过来。

马何戎笑了一下,然后立刻意识到门外的安好甚至不能关了这台坏掉的空调,否则就一直忍受魔音贯耳。于是加快速度,简单冲洗擦拭了一下就裹好了出门来。

“啊!”安好看见学长不禁惊叹了一声,“学长怎么这样出来了。”

“不好意思。”马何戎审视自己,是有点不雅。

“怎么裹着毛毯出来了,好像一坨大年糕。”安好忍不住大笑。

马何戎笑着把白色的毛毯取下来递给安好,里面穿着长袖长裤,甚至还穿上了袜子:“实在是太冷了。你也快洗吧,暖和很多。”

安好拿着毛毯进了热气腾腾的浴室,想了想,把毛毯挂在了门口。

舒舒服服地洗完,把头发吹干了再出来时,却不见学长的身影。还好,那些让人担心的戏剧性画面都没有出现,安好安下心来,于是呼出了一口气,高于室温的热气一下子燃了颜色,飘在了空中。

安好盯了一会儿升起的白雾,又吐了一口气。

马何戎在这时打开了门,室外虽然满是秋寒,却也比这房间里温度高一些,安好双眼的藏身之处又被冲开,视线再没有阻隔地撞上这个男子。

“学弟,跟我来。”马何戎认真地招招手。

“怎么了?”安好疑惑地跟着走了出去。

“我们去找一个有暖气的地方。”他指着墙角的一些管道,“跟着这个管道应该就可以了。”

在找不到除了猫咪的工作人员的情况下,只能自己找点别的方法。

带着学弟穿过几个走廊,大多数的管道通向的是别人的房间。和遇见的人打了招呼,两个人只说是出来闲逛,问了几个人都没有遇到空调的问题,已经是夜半时分,大家还是最终四散而去。

马何戎终于打开了一扇门,空间不算大,里面有两个沙发,一个茶几,还有一个投影仪和幕布。

“看起来是家庭影院。”安好坐在了暖和的沙发上,翻了翻面前茶几下面放着的碟片。大多数是恋爱喜剧,或者和结婚有关的电影。

“感觉没人再来了,我们在这里睡一晚上,再看看怎么办好了。”马何戎也坐到了另一个沙发上。

“也行!要不要干脆放部电影。”安好把放碟片的篮子举了过来。

马何戎对看电影心有余悸,和他大吵一架的前女友屡次指责他太软弱,对捏造的电影情节也会哭出来。但是如果都是轻松的恋爱喜剧,应该也不至于太触动。

“好啊。”马何戎随手抽出一张,“这个主演有‘寡姐’,看这个吗?”

“就这个。”安好高高兴兴地主动拿出碟片,放进了CD机里。

马何戎看着学弟,不知怎么就是崩不起神经。放松身体陷入沙发,舒舒服服地看起电影。越看却越不对,这电影哪里是爱情喜剧,分明讲的是两个相爱的人如何走向破灭,撕破脸皮互相攻击,爱并没有拯救两个人。

看着女主角为男主角剪头发,马何戎只能用手反捂着嘴巴,瞪大了发酸的眼睛。

影片放完,一片安静。

“啊……”好一会儿,安好深深叹了一口气,“不想结婚。”

马何戎不想认同,却又无法反驳,只是说:“明明是两个好人,却会变成这种结局……”

“就算这样,学长也想要和自己的真爱结婚吗?”

“我……”马何戎家庭虽然严格,父母却有着美满婚姻,从没有过什么严重争吵。这是他第一次面对血淋淋的夫妇,真实的精神冲击,和分分合合伤春悲秋不太一样。

安好上身前屈,抱住了自己的手臂,似乎这样更加安全。

“我还是会。”马何戎像是下定了决心,“比起稳定的家庭,我只在乎是不是和对的人在一起。”

安好转过头看着他,认真地听他说的话。

“但是我希望我爱的人一直开心,如果……我不能再让她笑出来的话……”马何戎也认真地看着安好,“那我就自己离开吧,我愿意接受她的恨,万万不愿她难过。”

安好愣住了,面前的男子竟然流下了眼泪。他几乎咬牙切齿地恨起了,让幻想的真爱难过的幻想的未来自己。

慌忙环顾四周,找不到纸巾。鬼使神差,安好扯扯自己的衣袖,伸出手擦拭学长的眼泪。又突然想到,学长还当自己是男生,男性之间怕是没有这样的接触。

马何戎也吓了一跳,思绪从幻想的未来回到现在。咳嗽一声,不自在地站起来:“要不然还是回去睡吧,好好洗个脸。”

“啊,啊!对,我也还没刷牙!”安好也咻地跳起来。

两个人灰溜溜地原路返回。

这一夜,两个人靠着自己的毅力和寒冷各自对抗。第二天早晨,整个会馆时不时听见此起彼伏的喷嚏声。

好消息:不用住大通铺了。

坏消息:房间闹鬼。

我和我哥一起推开星空主题房的门,然后站在门口傻乐。这房间可以说是我们的梦中情房,整个房间都是蓝色系,天花板上是一片星空,关掉灯之后就像是真实的星空一样漂亮,可比那些市面上卖的星空灯投影仪什么的好看多了。

我们俩在门口站了一会儿,高兴了一会儿,才迟来地注意到房间里的东西。一条白床单,很突兀地在房间中央飘着,是那种非常典型的万圣节幽灵形象。

不是说一号房才是鬼屋吗!

我哥问我,幽灵和星星,你就没想到什么?

我想了想,哦,原来这里是undertale主题房。

我戳了戳它:Napstablook,你说句话。

幽灵说:啊啊啊。听起来很没精神。

我哥提议,给他打扮一下,让他看起来精神点。于是我们把行李箱打开,看看罗曼给我们装了什么好东西。

我给他穿了一件风衣,我哥给他戴了一顶帽子,幽灵很悲伤地啊了一下,看起来不太想理我们。

我哥问我,你觉得有没有可能这是个女的幽灵?我们去借条裙子给它穿穿。我觉得可以,和我哥一起借衣服去了。

我们先去问了白儿茶,问她有没有用不上的衣服,可以给幽灵穿。白儿茶给我们拿了两件,衣服好酷,好帅,我都想穿了,但是跟女装完全不搭边。

我们说了想要的服装,白儿茶笑眯眯地跟我们说,让我们去问安好借。

后来我们敲开安好的门,才觉得上当受骗了。现在不喜欢穿裙子的女孩子真不少啊!

想了想,我们去找了米奇不妙。

米奇不妙住在海盗船上,很酷很帅,我们也喜欢。她很开心地给我们介绍房间:这是船舵,这是船锚,这是木桶,这是鹦鹉,这是眼罩,这是金银财宝,这是旋转木马,这是兔子小夜灯,这是项圈。

后三个明显就不是海盗船上的!

她知道我们的来意之后,热情地把项圈送给了我们,说反正她也用不上,不如捐给有需要的人。我们收下之后,一边琢磨为什么这里会有项圈,一边思考幽灵先生会不会喜欢这个。

我们把项圈给幽灵戴上之后,幽灵先生终于说出了除了啊啊啊之外的第二句话。

它说,你们放过我吧。

米奇不妙来看幽灵,顺便给我们变魔术。

幽灵很自闭,独自缩在角落,想一个灵静静。我们都同意给它留出自己的空间,于是装作它不存在,玩了起来。

米奇不妙拿出一副扑克牌,给我们表演了花式切牌,还演了几个魔术。一个魔术是让我们在圆圈里写一个数字,她就能猜出是什么,我画了个鬼脸在里面,她竟然也猜得出。

虽然知道魔术是有手法的,但我们都没看出她是怎么做到的,这确实有些神奇。米奇不妙说,这就是魔法,不是魔术也没有机关,她就是会读我们的心。

那魔术师小姐,你知道我们两个谁是哥哥,谁是弟弟吗?我们两个一起问她。

米奇不妙指着我说:你是弟弟吧,另一个是哥哥。

我们笑起来:猜错了!

米奇不妙却坚持说,她猜的没有错,因为我们一个惯用左手,一个惯用右手,所以就算是交换了眼镜,她也看得出谁是哥哥。

虽然被她看出这一点让我们很惊讶,但是过程对了,答案错了,这道题也是没有分数的。原因在于,在我们都是彩虹头发的时候,我弟自称他是“姐姐”,而我是“妹妹”,我们从一开始就没有说实话。

送走米奇不妙,我和我弟关了灯,躺在床上看星星。我问我弟,觉得魔术怎么样?我弟说,很好。我问他,如果我们变魔术骗过了魔术师,会不会更好?

我弟说,会的。

后来我们又把米奇不妙请来作客,三个人一起看星星,看月亮,从没有一个人懂的诗词歌赋谈到和废话没两样的人生哲学,然后玩斗地主,三个人都变着法子出老千,但最后还是魔术师赢得多。

我去了个厕所,回来之后发现他们两个之间的气氛有点微妙。我弟说,他也要去厕所,起身走了,只留下我和米奇不妙两个人。

我问米奇不妙:今天开心吗?

米奇不妙说开心,很久没玩过斗地主了。我说,那下次如果只有我们两个一起,怎么样?

米奇不妙的表情很是复杂,就像是已经第二次听到这段话了一样。

她问我,为什么不和弟弟一起呢?你们关系不是很好吗?

因为……就算是兄弟,也有不能分享的东西。我想下次单独和你见面,可以吗?

我尽量表现得很真诚,其实,我也的确是这么想的。

米奇不妙支支吾吾起来:可以倒是可以啦……就是……弟弟如果知道,会不会不高兴?

我说这件事天知地知你知我知,我们拉勾,保证不告诉他。

等我弟从厕所里出来,我们已经装成没事人一样收拾地上的扑克牌了。

米奇不妙说她该走了,下次再一起玩,匆匆忙忙地从我们两个的房间里溜走了,简直像在逃跑。

我和我弟对视一眼:怎么样?

我弟伸出小指:拉勾,上吊,一百年不许变。

我跟他勾了勾手指,突然想到:我们俩这么干,不会遭报应吧。

我弟说,你才想到吗!算了,反正我们撒的谎,骗的人,打破的承诺,毁掉的契约,早就不止这一次。