庙小妖风大(上)

接徐止《你偏要这一棵么?》 http://elfartworld.com/works/9383405/

下回接 http://elfartworld.com/works/9383682/

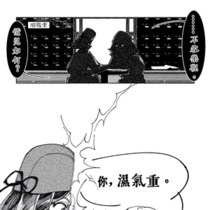

上回书说到,徐止上树连遇白成碧、符逸二人,不由发问:难道你们师门小聚,偏喜欢佛门净地,是因为功德见底,要就地补充?

—————

“非也,非也。”来人登云步月,轻轻一点,飘然而起,悄然而落,如鸟雀压低枝头,落下雪花两三片,“徐兄此言差矣。”

金发碧眼的俊美男子轻轻叹息,温和的微笑中透出一抹淡淡的忧郁,话语出口,凉如秋风,千愁万绪。

“阿弥陀佛,师门不幸。”符掌柜从袖中摸出张宣纸,展开,眯眼打量了一会儿,对照着某位白衣男子,口中念念有词,“今有狂悖之徒,先偷财宝,后偷芳心,作恶多端,天理不容。”

“此人远在天边,近在眼前,赏银过千。”

风吹纸皱,差点飘走,猫探头,正见纸中央画风粗犷,描一血盆大口,再定睛一瞅,原是件红衣服。那画工当真鬼斧神工,长发飘飘,一袭红衣,眉眼远看凌厉,近看模糊,实乃厉鬼之相,鬼神之作。

怪不得白某人今日穿了白的。

徐止豁然开朗,恍然大悟:“符老板也是来抓贼的?”他两耳一竖,摩拳擦掌,大为赞赏,“大义灭亲,先生高义,算我一份。”

话音刚落,猫脑袋顶上就感受到了熟悉的凉风,猫趴耳朵、皱眉。

凉风飕飕,正主摇扇,带笑的声音凉凉传入:“非也,非也。小师叔是来找白某讨银子的。”

讨银子的?徐止正想说只见你刮,不见你给,就听符逸开口,话里话外一身正气,坚决不与白某人同流合污,单手背后,长身而立,很有正派潇洒风度:“有事小师叔,无事符掌柜。少套近乎,咱俩不熟。”

他把那张画风狂野、上绘白成碧大脸的通缉令卷起,好生说道:“若非是你,我定要抓,得千两赏银。”这还不算完,符逸话锋一转,仰首望天,作揖长叹,“师侄不肖,我替师兄羞愧,心中忧愁,食不下咽,睡不能寝,精神不振,亦需安抚。细细一算,你倒欠我两千两。”

不愧是商人,算盘打得响亮。

猫顶凉风感叹,一个师门养不出两种人,缺德知缺德,但你二人师门嘀咕,干猫何事?风吹得猫耳朵转来转去,左右旋转,徐止不堪其烦,偏头躲风,道:“你对他摇。”

白成碧礼貌回绝,义正言辞:“我离他远,风吹不到。”

猫沉默,搭眼一瞧,可不是?此树干生多枝,亭亭如盖,一枝像一朵蘑菇,其中两朵蘑菇最大,分东西两方,白、符二人分踞两角,自己在西,和白成碧共享一朵蘑菇。

话虽如此,东西相距不及两丈,这厮竟懒得理直气壮。

徐止诚恳建议,白兄少缺些德,多走两步,就能吹到;亦或增一分内力,也可隔山打牛,风吹符逸。

白成碧反在这时精打细算,微笑答曰,白某不给,找他做甚,自投罗网?若用内力,岂非浪费。

符逸也笑吟吟摆手:“别来别来,我不吹风,自己享受。”

猫大为无语。合着你俩缺德,非拉我一起,三缺一等四?

好罢,山不远我,我便远山。

徐止步尖微转,弯腰如弓,乘风一跃,落树一丛,悄然无声,行迹似空。

符逸作抚掌貌,连声点头:“欢迎欢迎,弃暗投明。”

徐止听罢,下意识望人头发,金灿灿一片,又望人刀,隔着刀鞘,望不到,但想来亦是金灿灿一片。没有凉风吹猫脑,他的思路顿时清晰又开阔,瞬时醍醐灌顶。

是挺明、挺亮的。

也挺值钱的。

猫眼大亮,如琥珀两颗,明灯二盏。

白成碧不甘寂寞,隔岸观火,见风使舵,张嘴撺掇:“符掌柜今日是带了刀?”

他说着,扇子一合,手腕微旋,旋了朵花,打出暗号:刮他。

“逆侄。”符逸呵呵一笑,不动声色按住刀柄,笑意温凉,“我的刀今日沐休。”

徐止的目光遗憾从金刀上撤离,看向符逸长发:刀也是金,发也是金,怎么这就不能变成金子?

符逸只觉一股微妙的寒意渗入头顶,险些以为头发要被无情刮走,随风消逝,流入灼灼白日。他面上不显,暗骂另两位不做人事,刮出魔怔,人刀不分,遂说:“以我之见,两位才应该来这佛门清净之所拜上一拜,洗净杂念。今日刮金,明日刮人,如何使得,阿弥陀佛。”

眼见三人忘了和尚,树上论贱,渐入佳境,境无辄止,如火如荼,风中忽有细微声响吹来。

是遥遥处风声瑟瑟,雪落簌簌,衣袂翩翩拂过针松,窸窸窣窣。

三人不约而同望向声源,音止声住。

来人着锦衣,分黑白二色,以杏黄点缀,笑目如飞,英挺的鼻梁上架赤叆叇(眼镜)一副,遮去眼底似水,精光闪烁,寒意冷彻。

海霁轻扶镜片,向三位问好:“好巧好巧,我观此处偏僻,穷山恶水,应无行人,好看热闹,未料想竟遇见几位,真是倍感亲切。”

骂谁刁民呢。

猫欲言,话未出,迎面忽地吹来一道凉风,回旋弯折,婉若流水,直泼树下。

“海老板哪里话,方才白某见百姑娘正到处寻你,遍寻不得,甚是失落。想来是二位好雅兴,在此捉迷藏,我等出现在此,反倒搅扰二位兴致,不若海老板稍待片刻,白某去请百姑娘。”

风吹雪落,梨花纷纷。白某人总算愿多用一分内力,用凉风吹别人脑袋。

猫甚慰。

海霁不慰。怕不是请人是假,请阎王是真,这厮诡计多端、狡诈多变,仗轻功高人一等,妄图祸水东引,坏得很。

他忙行步从“之”字,纵掠上树,避开雪风,稳落树杈,抬袖慢道:“白兄人红是非多,琐事缠身,尚要记挂海某与白姑娘,实在古道热肠。可惜海某并未与百姑娘有约,还是莫要唐突佳人。”

他海霁才不接此锅。

那确实红得很,红得榜上有名。

其中还要记海霁一大笔功劳。

白成碧也不恼,两眼一弯,笑眯眯地抬腕,捏住扇骨,扇面一转如浪滚,微风迭起,如山如浪,波涛起伏,冷意绵绵。

海霁在外是个矜贵的体面人。

体面人包袱多,譬如说不能举袖子挡风,太不雅。

遇上个嗖嗖扇凉风的,这就很不便。

但体面人有体面人的应对之道。

他迎风而立,暗中运功,立得从容,两袖飘飘,八风不动,很是潇洒风流,十分气派。

若要分说此二人恩怨,还需从前事说起。

——————————

海霁此人记仇。白成碧窃他化名唐温朗时的玉牌,令他损失一笔数额巨大的金钱,他断不能随随便便放过对方。

他听闻白成碧近前于长安出没,便抓住时机,使点银子,疏通关系,令白成碧火速从江南一路上榜到长安。

除此之外,海霁还做了一手准备。他另有一身份为游侠,名河路子,曾与白成碧打过几次照面,不妨用这身份请白成碧到醉仙楼吃酒,同时暗中与镇安卫设伏,抓住此贼,送入大牢,以解心头之恨。

计策虽好,奈何对象是个贼精。

这厢白成碧刚上醉仙楼二楼,便见得熙攘人群中多了几个行步似风、久居不离、神色紧绷之人。饭凉而未尽,酒倒而不酌。几人面朝歌舞似含笑,瞳仁却在富有目的地移动,更兼步伐稳健,下盘有力,虎口生茧,一看便知是用刀的好手。

用刀的组织不少,但居天子脚下的却不多,何况人人身姿板正,气质干练,不怒自威,目含精光。

既有官威,那便非镇安卫不可了。

白成碧抬眸展扇,略略环视酒楼大堂,若有所思微微一笑。

他闲庭信步,步履不停,拾阶而上,见河路子——随即发觉此人戴了人皮面具。

随后之事不必多说,海霁突然发难,缠斗之间被白成碧挑落面具,真容暴露,因不愿被镇安司发现自己多重身份继而光荣上榜,不得不与心头大患一并逃之夭夭。

当真因果循环,报应不爽。

TBC

和尚没了,讨不到功夫。符逸没了——符逸的刀没了,讨不到金子。生意很不划算,加之海霁出现,这树多少就显得有些过分拥挤。一座庙小,妖风太大,事已至此,不如及时止损,打道回府。

徐止说,徐某经营小当铺,符老板经营大当铺,要典当通缉犯,理应由符老板出手。符逸微笑:我等正经生意,此物太过破烂,店家不收,不若小白老板术业专攻,一并带走。

海霁道:“你俩在这谦让什么。”

徐止道:“谦让一些镇安司的官爷才能做的事。”

这话说者不知有意无意,听者多少不能无心,那百礼若是来了,海霁和白成碧都跑不了,于是前者十分潇洒,从容告辞,道山高水远,有缘再会。后者移形换步,扇子轻飘飘搭在徐止肩膀上:“那徐老板一会儿要去哪里。”

徐止猫毛倒竖,觉得不太对劲,生怕他跟来,说我去积德。白成碧说,在下现在榜上有名,招摇过市多少有些不太合适,还是有个人同行比较好,不若我与徐兄一道。符逸附议:你俩是该积点儿。

猫把那扇子往旁边挪一寸,说:“想来白兄光明磊落,一定不会使挟良民这种下三滥的市井手段。”

白成碧道:“我只是邀请徐兄去逛逛西市。”

徐止说,那你为什么不邀请你师叔。白成碧道,你看到他手上那张纸了吗?

符逸道:“在下乐善好施,只是来捐香火积功德的。”

至于这位大老板,是否用真金白银换得扫地曾高开贵口,暂且不得而知,那白成碧的扇子摇一摇,真把风吹到西市去了。

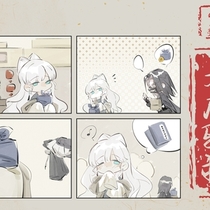

西市独有一家泥塑坊,坊中也独有一位工匠,工匠名为卢晨肇,手艺了得,捏人绝不像鬼,捏鬼绝无活路,上通灵兽精怪,下通吃喝饭菜,手中总生出个栩栩如生,惟妙惟肖。

他二人至坊中,见四周散落个中成品,左青龙,右绵羊,地上炮仗如辣椒,约摸是失败了,还有些碎块淤土。杂物中间端坐一人,不修边幅,泥点作墨,正低头捏碗,碗中一条锦鲤,若空游,无所依,盛茶盛酒,都是极好。

白成碧合扇,问:卢坊主也做器皿?卢晨肇知道来者是谁,于是他头也不抬,先把那尾巴补全,回道:“偶尔做做,如果需要,捏个面团也是行的。”

徐止问,包子也能捏成元宝的样子吗?

这回卢晨肇反而抬头了:“哟,小徐老板。”

至于那白成碧,是因前几天才来过一转,看中个小泥塑,说请卢坊主上个颜色,之后来取。登记时正巧瞥到那名字一栏有个徐止。 徐止却为什么同他相识?

猫眼尖,看到新漆鲜亮,居然落在一对雕上:左边那只收翅合翼,目光炯炯,颇为神气,右边那只振翅未成,神情微妙,好像撞了树,又像跑了兔。

徐止只高柜台一些,他趴在这茶壶大小的新泥塑面前,歪着脑袋看了半天,问:你的?白成碧道,我的。

徐止向来少管闲事,此时此刻也忍不住想问:你买这很像卢老板捏歪的泥塑,图的什么?保留他生意上的污点做个纪念?

白成碧只笑,垂眼把玩其中一只,不答反问:白某什么时候是这种人。不如问问徐兄要了什么?

徐止倒是老实:要了只猫。白成碧道,哦?徐止继续说,长得像我的。白成碧道,哦。

本来话说到这里,徐止已经想停住,可是看一眼白成碧,发现他居然好像洗耳恭听,还在等徐止继续说下去。其实也不奇怪,白成碧这样眼高手不低,挑好刀争魁首,向来只对猜不到的事更感兴趣,何况从他了解的徐止来看,断不可能花平白无故之钱,做对镜自赏之事。

可惜那猫垂眼又垂耳,说,没了,就这样。

卢老板从帘子后出来了:他托来一只手掌大的泥人,这泥人果然猫耳猫尾,貌同徐止。并且未经处理,莫谈火烧,更无颜色,天然素寡,却面容精致,表情鲜活。最怪的在它姿态曼妙,是个少女模样。

白成碧轻轻合扇:若非十分熟悉容貌,捏不出这样神似,看这架势,真是熟客。

这几年铜钱不值钱,卢晨肇却和第一年开张时一样,收同样价格,徐止从兜里仔细点了钱——想说什么,还是没多一句话,只说声“谢了”,转身便走。

白成碧收扇收雕,亦步亦趋,继续跟猫。

猫还是太小只,一步不如白成碧两步,甩是甩不掉了,见他悠哉,神态自如,徐止问:“你怎么还跟着我?”白成碧好像发自内心地困惑:“白某方才不是邀请徐兄逛逛么?”

徐止道:“我以为你要拿我当镇安司的挡箭牌,人来了就挟持我。”

白成碧豁然开朗,说,好主意,但白某诚然不是这样的人。徐止说,我是,我小人之心。白成碧就笑,又道,但徐兄明知白某没有挟持你的情况下,还是共同白某走了一路,能否理解成徐兄其实并非小人之心,而是给出一种提议?徐止不吭声了。白成碧对着那猫头笑道,可惜白某也不是谁说留就能留下的,心意就领了。徐止说,哼,你清高……哎哟,别摇你那破扇子!

白成碧问,那么徐兄现在这是要去哪里呢?

去放生池。

放生池并无太多游人,却盛满许多愿望。人总想交换,以为给出便该有回报。其实在谁身上亏欠的,就该从谁身上讨,发现到许多事无可回转,才求神明完成这种弥补。

你说功德,若真能掐指一算,求个明白,又何必先捉后放,人生空阔,才许真心。

徐止不带鱼,不带龟,只带手中一把泥人来,往池中化了烟云去。那张酷似自己的脸,本来就没有颜色,现在沉入池里,散个明白,一幅水墨,说扔便扔。

徐止忽然笑一下:镇安司不管放生池干净不干净吧?

白成碧问,你要放生谁呢?徐止说,我不知道。过了一阵,他低头对池,池中仍是自己的脸:毕竟我已经不记得她的样子了。

那少女年纪尚轻,不过十四五六,难说是徐止妹妹,或是姐姐。白成碧说,放生池本是放生灵,还业障,徐兄是觉得她没走出去,还是你没走出去?

夜至,河灯点点,送游人往朱雀大街散。说寂寥如何寂寥,说热闹哪里热闹。徐止说,老白,我不知道谁欠我,也不知道我欠谁,我举目见日,却不见长安。

徐止耳朵一动,听见风声远远传来些动静,不知河上船道运的什么人,传的什么事端。只托着腮,道,听说庙小妖风大,水浅王八多。不过我饿了,要去吃面,白兄一道吗?

=