赫卡蒂之月||“地狱里还有什么可以损失的呢?”

.

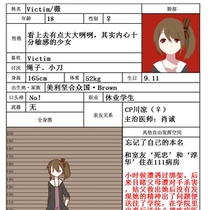

“在杀死家人后逃亡三天,最后在与警方的交战中因体力不支被捕、吗?”

声音。

“这份简历还真是精彩,病史和家族病史呢?”

从远处传来声音。

“因为是在战区抓获的,恐怕没办法追溯家族病史……个人病史方面听说有创伤后应激综合症。”

——应该、是隔着门。

“从战场上回来的人里这太常见了……还有吗?”

并且还没发觉他已经醒了。

“嗯……还有双向情绪障碍。”

他压抑着呼吸。

“PTSD的并发症啊……”

叹息声。

在战场上他最先学会的就是伪装。

“完全没有演变成这种状况的头绪啊。”

——然后在悄无声息的情况下观察四周。

他看见了素白的房间,白炽灯,从气息来看身周应该没有他人。

“会不会是躁期发作?”

身体沉重,意识不甚清晰,手脚无法如预期一样活动。

“应该不至于,除非有更强烈的刺激源。”

……但是已经足够了。

他得在这种情况下离开。

他必须得做到。

“抑郁症是你的专长吧?P医生。”

幸好他的手脚都没有被束缚,这很好,这样就等于有完全的准备。

“说是这么说,但是——”

“砰”!

袭击必须出其不意。

外头的两位女性被突如其来的声音震住。

应激反应可以持续0.1秒。

足够完成战舞的第一个战斗动作。

“琳医生!”

意识到现在的状况需要0.5秒。

足够他把对方推上墙,压迫要害。

“安静!”穿着白大褂的女性向同伴示意。

“你是谁?”

白大褂——医生?研究院?

想起来的并不尽是美好的回忆。

“如你所见是一位医生。”女性张开双手,示意自己毫无威胁,“我不会伤害你的。”

——谈判术。

第一要务是让对方相信你对他没有威胁。

他意识到了这点,但浑浊的脑海想不出对策。

视野一角另一位穿着白大褂的女性捂着嘴,一脸惊恐。

“闭嘴。”他恐吓,“只要气管被压迫,三分钟内你就会死——身为医生,你应该知道这点。”

“……我知道。”额上淌下了冷汗,却仍然强作镇定地注视着他。

坚强的女性。

“这里是哪里?”

“医院。”她回答,“你生病了,被送来了这里。”

“我没有得病。”他冷静地宣言。

“没有?那你为什么把自己的家人杀死了?”

——家人。

躺倒在地上的尸体,被扭断脖颈、被扼住咽喉、被割开血管。

房间里躺了一地的尸体,他的喜欢收养无家可归的小孩,并不是为了让他们被替代。

“那不是我的家人。”

“……不是?”女医生挑起眉角。

“他们被替换了,我正在找他们,所以我不能呆在这里。”

——所以他必须离开。

红棕色的眼睛注视着他。

“你的意思是,有人带走了你的家人?”

“……这与你无关。”

他只是必须离开这里而已。

在意识再度被侵袭之前,在身体失去力量之前。

女医生忽然笑了。

“我知道的。”她说,“他们在什么地方。”

“……!”

一瞬间他瞪大了双眼。

呼吸骤然急促。

手心开始出汗。

冷静——身体无法彻底贯彻他的指示。

“你说……什么?”

这一刹那他的注意力完全被对方的话语吸引。

“我知道你家人在哪里……”医生缓缓地说道——带着怜悯,“Pridy医生?”

“?!”

注意力被分散。

尖锐的物体瞬间刺进手臂。

他立刻回头,却只来得及看见被压到底的针筒和另外一位女性哭泣的神情——

视野摇晃。

身体不受控制地栽倒在地。

一道白色的影子冲上前,拥住了另一个。

耳边,声音摇摇晃晃。

“呜啊琳医生!”

“好了好了,Pridy,我没事的。”

“嗯……嗯!”

“没想到——镇静剂——”

“关于——我想到了一种可能——”

意识断线。

黑暗。

.

“看看这个。”

戴眼镜的女医生把文件一份份摊开在他的面前。

镇静剂药效还没过,她自我介绍说叫琳,可谁管她叫些什么,拘束服令人不快。

——集中注意力!

好像有一道鞭子砸在了他身上。

纸面上罗列着名字照片资料死因,法医学的图画左右切割,分开又再度连上人的肉体。

……他熟悉的名字与照片。

“他们死了。”在他仍在怔忡时,女医生开口,“这是警方发来的资料。”

死。

他已经足够了解这个词的意味。

却无法将之与现状联系。

“——”

现状。

大脑产生了分歧,一部分顽固地拒绝着接纳它,另一部分则意识到它是真实。

他能理解那文件上的每一个字句。

“另外,按照规定,接下来你必须在这里接受治疗。”女医生又说,她合上了手中的文档。

那上面写着诸如病历一类的字眼。

“接受现实吧。”她说着起身,椅子在地上拖出了摩擦的声响。

她走出门。

门关上。

锁的开合声把一切拉起,房间里又剩下了他。

贝雷特闭上了眼睛。

他想起据说女神一直站三三岔路口上,她的一张脸面向过去,一张脸面向未来,一张脸注视着现在。

反正现在的他在这里,也已经没有什么可失去的了。

.

.

*“地狱里还有什么可以损失的呢?”语出《失乐园》

“累死了,今天怎么这么多没事找事的…没事就想确认一下自己有没有精神病的人真是多啊。”

“没办法,这种恐慌是很常见的。…在哪里看到什么关于精神病的描述就喜欢在自己的身上代入,然后越来越害怕,找心理医生查看一下也是为了安心……之类的吧。”

扮相相似的两个医生整理着文件,随口扯的闲聊已是不自觉的日常。今天确实是个意外的日子,毕竟这个偏僻的小医院向来没什么病人,更没人会无聊到过来检查。看样子又是发生了什么大事件,大家都开始心惊胆战怕自己有一天也会变成那种存在了的吧。对于从不关注新闻的两个人来说着实是难得,但好歹都是正在年轻劲上的男人,嘴上说着累其实还游刃有余。

“呃…去洗个澡?”

“一起?”

“也行…啊。”

普通的好友之间的问候,这种对话其实并不少见。但在两个人之间意味就变了不少。毕竟这两个医生之前的身份并不应该用好友来形容,非要说的话,就是‘炮友’吧。以做•爱为主的性行为交流,几乎没什么恋爱的实质,没有那些恋爱旅途中感情纠葛的坎坷和艰难,来了兴致就干一炮,没了兴趣就像刚才这样聊聊工作或者新出的片子。正因为这种莫名其妙的关系,医院里的大部分人到现在还没发现这个事情。

咳,扯远了,说白了两个人刚才的对话的意思就是“来一炮?”

淅淅沥沥的水洒下来,隔间,挂帘,普通得甚至能称之为简陋的地方是医院的浴室。塞壬皱了皱眉,叹了口气压下了不满,但脸上仍有着残余的阴影,湛蓝的眼眸都暗淡了几分。

问,阴影面积是多少?

未完待续-

我想想不出接下来该展开了。

①让黑道三少就这么在这地方做。

②叫专机把两个人带回英国老家,在一百平的豪华浴室里做。

③洗完澡回屋里再做。

④去外面野战。

⑤在空调上做。

⑥……想不出来了你们说。说。

Two of Time

幻索塔斯之时||“这雨一下就是四年十一个月零二天”

他的世界下了一场大雨,在天地之间拉开了细密的帷幕。

它不知道从何时开始下起,亦不知到何时才会结束,雨帘如织,有一会儿他甚至看不清自己的双手。

“……”

贝雷特向上望去,雨水径直地落在他的眼睛里,他并不觉得难受,亦不感到疼痛。

——什么时候开始下起雨的?

他没有印象,在他记忆里最清晰的事就是他早上醒来,噩梦一如既往地困扰了他,那是个幻索塔斯的梦境,梦里没有什么别的人,只有他自己。

只有他自己在战地的废墟上不断行走,靠在残垣断壁下,听见远处炸弹落下的声音,铝热炸弹很快就掀起了热浪,他把冲锋枪压在肩头,瞄准镜里却看不到任何人的身影。

——这个梦里没有他人。

他并不总是会做这样的梦,他所有的梦境其实都来自于过往,他会梦到过往与现实交错的场景,有时候是过去的士兵,有时候是Thorn。

这一次连Thorn也不在这个梦里——

如果他能在梦中拥有意识的话,那么他或许会因此而感到高兴,Thorn不适合这样的地方,这里不是华沙,不是格尔尼卡,他永远不希望再在这里看到他。

可是,一旦连Thorn也不在他的梦里,他的梦就会变得越发孤单,连接不上现实。

梦中的贝雷特觉得肩膀有些疼。

小时候他的肩头一直弥散着一种钝痛,枪械的后坐力一直让他的肩膀有些吃不消,那样的疼痛而今残留了下来,就算他已不再开枪,它依然如同身体的记忆般存活着。

仿佛某种活着的印记,让他即便是在梦里也依然能清晰地感知。

“……痛。”

梦里的他已然不是孩子,但枪的后坐力依然让肩胛生疼,他把痛苦的呼吸压抑到了最低,潜伏在断垣的阴影下犹如某个幽灵。

——枪声就在这时响起。

贝雷特几乎是从床上弹起的,手下意识地就抓住了枕头下的折刀猛地向声音传来的方向甩出。

然而声音并没有停止,铁丝网嘎哒的声响连成一片。

“该死……!”

这里有护网。

身体的第二个本能是冲向声音的来向,从他的窗户外可以看到小花园的一角,花瓶在水泥的地面上碎了一地。

“砰”,声音清脆。

花盆近乎夸张地向远处飞出,和别的花盆撞在一起,发出声响。

“……!”

始作俑者并没有意识到。

红发的少年依然对那些花盆发泄着怒火,他每一次踢击都带着宣泄的力道。

贝雷特发现他知道那少年。

“Fire!”

半边面容被包裹下绷带下的少年回身,绿色的眼底闪烁的光芒带着不快。

“啊?”他抬头,仿佛挤压而出的声音里满是挑衅。

——住在六楼空调房里的病人,贝雷特对他的认知仅是如此,他甚至不知道对方的病症,比起Fire本人来说他或许更加熟悉对方的主治。

而挑衅一类的事原本就对他不痛不痒。

“你太吵了。”他冷然说道。

顺着话语,耳边传来了更多的声响。

手指搭在护网上、铁丝发出轻微的变形声。

呼吸排出浊气、气流不断进进出出。

指尖向下扣动扳机、弹壳轻轻掉落地面。

飞鸟落向远处的树林、羽翼在空中扑打生风。

手榴弹在身侧窗外爆炸、耳边满是高音带来的轰鸣。

红发少年高声说了些什么、话语在半空模糊不清。

他一眼瞥见身侧墙脚下昨夜打的开水,它们在保温瓶里安安稳稳地放置了一夜。

眼前的护栏太过狭小,如果此时他手中有枪的话无论哪个口径都能轻易越过吧——

贝雷特一把抓起保温瓶,拔开塞子时热气还从瓶里冒出。

“哗啦”。

声音让额角一片疼痛。

以这样的方式泼出去的水并不能泼太远,然而楼下红发的少年仍是猛地退后了一步。

“啧。”

从刚刚开始就一直咬着的牙感觉到了血腥,破碎的疼痛紧接着传来。

他舔了舔唇,楼下的Fire猛地抬起头,绿色眼底似乎燃烧起了熊熊火光。

……要是他手中有点什么。

“你搞什么鬼!”少年大声呵斥。

如果这时候他还在——

“Fire!”修医生的声音从楼房的更近处传来,贝雷特一个激灵,神经忽然之间又被拖回了眼前。

拖回了现实。

“——”

他刚刚、在想些什么?

脚步不由得就向后退开,耳边窗外的声音还在嘈杂地响动,但他已经什么都无法听见。

——就在方才的一瞬他几乎又回到了战场,从骨骼深处渗出来的硝烟味让现在的他不寒而栗。

贝雷特冲向床边,外头的声音渐渐归于平息,他从抽屉里翻出了碳酸锂,并不大的瓶子装满了药片。

他倒出几片就丢进了嘴里,直接咽下。

——然后,这就是他在这一天中最为清晰的一段记忆。

时间与记忆都在那之后变得摇摆不定。

碳酸锂生效时他隐约记得自己走出了病房,他和Thorn说过今天会去图书馆,他应该在那儿。

图书馆是Thorn最喜欢去的地方,缄默的白发少年不喜欢呆在病房里,他总是到处跑,有时侯贝雷特要花上一天时间才能找到他。

记忆里的场景和现在的景象交错着,他一步跨到了楼下,办公室前头飘着咖啡香,他停顿,隔了一会儿转身从另一个方向绕了过去。

直到这会儿他才意识到今天的他忘记带上布条,视野虽然模糊却并不黑暗,他想着这样或许也没问题吧,他摇晃着的景象里一片昏沉。

鼻腔在转身的刹那就已经充斥了青草与树叶的气息,他呜咽一声,发觉自己不知什么时候已经走进了树林。

这里是他第一次听见Thorn钢琴声的地方。

然而今天,钢琴声并没有在响。

“……?”

他向着熟悉的窗口走去。

那里的确没有任何的乐声,在模糊的意识中他听见了某些声音,从图书馆的窗口传来。

“那个……你有经历过吗?怪谈什么的。”女声。

而后传来了纸张翻动的声音……是Thorn。

脚步顿了下来。

隔了好一会儿他才想起昨天莫医生和修医生一脸兴奋地在说些什么,他好奇地走过去,却只来得及听到“记者”、“加薪”这样的字眼。

……记忆带上了疼痛。

女记者的声音甜美。

“是吗?当时的情况是怎样的?”

贝雷特一偏头就看到了天空,在那里乌云正在堆积,低沉的气压压迫得他无法呼吸。

他忽地想起了今早做的梦,在过去他也层听闻过战地记者的名号,只有最勇敢的记者才敢接近他们,但那种事从来与他这样的小兵无关。

脚步不由自主地后退,不好的回忆带来了连锁反应,沉淀在他心底的东西从来都不是什么好物,它们沉沉浮浮,晦暗并且阴霾。

还带着硝烟的气息。

他深深地呼吸,用呼吸平缓自己的情绪。

可碳酸锂的效果已经太过,他努力甩了甩头,转身离开了那里。

而后的视野坠入一片深绿之中。

他不知什么时候意识到自己身在树林里,这片树林本来并不大,在感知失调时却像永远走不尽的森林迷宫。

时间已经不知道推移了多久,在模糊的认知间这些都没有意义。

……说起来那个女记者为什么会到这里来呢?

这个医院在他看来并没有多少值得报道的事情,但归根结底他并不理解记者的思维,他们会追寻些什么样的新闻。

“呼……”

呼、吸。

深呼吸是让世界平静下来的最好方法。

“那两个病人……就是住在这里的吗?”

女声。

在这瞬间夹杂在鸟鸣的间隙中传来。

——刚刚听过的那个声音……

虽然就实际时间上可能并非如此,但在他荒诞而混乱的记忆中一切既是如此。

是那个女记者。

她不知什么时候又来到了树林,喃喃自语的声音伴随着脚步邻近。

贝雷特不自觉地抑住了呼吸,他靠在某棵树的背后,隔着树丛就是树林里的小道,那条路并不是谁开辟的,单纯是被人走出来的而已。

记者大约就在顺着那条道路行走,她要找的病人——住在树林里?

“唔。”

回想刺激了神经,他皱着眉发出呻吟,身后的脚步声一下子停了下来。

“是谁?”整个声音里都泛着紧绷的质感。

或许这时候他该走出来对她说一两句“没事的”、“没关系的”一类的话语,但现在的贝雷特缺乏那样做的动力,他靠在树后,让自己再度归于平静。

女记者又困惑地询问了几声,最终安心地叹了口气。

然后脚步声继续向树林深处走去。

他莫名松了口气,像突然陷入了一片海绵之中,听不见东西,身体下陷又浮起。

意识在类似的时间点上总是不甚清醒,他已经不记得自己是多少次陷入了这样的状况,树林里的鸟鸣叫着落上他头顶的树枝,它们已经全然将他当成了死物,因而肆无忌惮地停留。

……也许他的确是吧。

或许是药物让他产生了这样的错觉,抗精神类药物有时侯会让他直接坠入另一个郁期,但他却不得不继续依赖它们,免得看到更多战场的幻影。

鼻腔里是落叶和泥土的味道。

他睁开眼睛才发觉自己倒在地上,不知什么时候就闭上了眼睛。

总有一天他会就这样死去。

这样阴暗的思绪笼罩着全身。

就在这时他看见了头顶的天空,遥远的天空中被阴云充斥。

此时的天空也与他相似。

这让他感到了些许的安慰。

从天空的另一侧升起了浓重的黑烟,空气里有烧焦的味道,不知道是从什么时候开始充斥着的。

——然后,雨就那样下了下来。

没有任何来由没有任何预兆,没有事先湿润的空气也没有带着潮气的风……但、它落了下来。

一下子就把整个树林覆盖在了其中。

“啊……”

雨水落进了眼中。

贝雷特摇摇晃晃地站了起来,大雨让他看不清眼前的世界。

他本能地摸索着向前行去,他想去找那道浓烟的来源,直觉将它与今早看到的某个场景联系在了一起,他几乎已能想见红发少年站在树林的一侧。

——可是他要去那里做什么呢?

世界上有很多事的本质都一片虚无,他想不到理由也找不到方向,他所能做的就是单纯地活下去。

可活下去这件事本身,比死亡要困难得多。

“——”

他忍不住又摸出了怀中的瓶子。

塑料瓶不会因为雨水而融化。

碳酸锂,心经稳定剂,可以同时治疗躁狂与抑郁。

他把药吞下,往前走就能听见少年的声音,拉住另外一个人说着。

“记者小姐已经走掉了啊?”

“为什么?她不喜欢吃蘑菇吗?”

声音隔着雨。

贝雷特发觉他认得那少女的声音,曾在同一片树林里遇到,又曾在舞会上听见。

她的声音里有着与之前不同的安心,那样的安心重叠在之前的记忆上,让他莫名有种错落。

后退。

他发觉自己正在这样做,眼前隔着些许枝叶的地方已经成为了一个完全不同的世界。

不应该被打扰。

于是他又回到了自己方才出发的地方——方才停留的地方。

这场雨似乎越下越大。

雨声逐渐将他笼罩。

贝雷特望了雨水,忽然觉得一切都无所谓了。

他有着某种放弃的意志,将他自身深深地抛进遥远的海中,他呼吸着,浮出的泡沫是什么都没有。

为什么他要来这里呢。

思绪已经不甚明晰,或许他只不过是又一次定位失败,在离开时走上了岔路。

——可说到底,他为什么要离开呢?

那无异于是逃跑的一种,他明明已经和Thorn约定却又再度叛逃,他嘲笑自己或许该上军事法庭。

贝雷特栽倒在树下,衣服还被雨水湿透,他摸索着从口袋里抓出了碳酸锂的瓶子,开瓶,把药片塞进嘴里。

世界因而扭曲得如同模糊失焦的镜头。

他握着自己的肩头一遍遍地颤抖。

……他想,那一定是因为梦的缘故。

在那个梦里他徘徊了太久,以至于当他醒来时一切仍像是在梦中。

那个梦里满是毁灭与尘埃的气息,火药味弥散在四周,弹壳泛着黄铜的味道。

他又一次闪回到战场上,可类似的气息他已不想再在任何地方嗅到。

尤其是在这里。

尤其是在钢琴声里。

所以、他畏惧着。

那些畏惧直接就成为了他的行动。

他害怕着的东西——他所担忧的很多东西——为某些差距望而却步。

似乎又下了雨了,视野又被雨水所覆盖,无边无际的雨水,将他围困在这个世界。

这场大雨似乎会下很久,久到他能看见一切往昔,从战火中挣扎着爬出倒塌的墙体。

——不敢靠近。

越珍重,反而越是害怕。

黎明的空气闻起来有一股烧焦的味道,他不知道自己是不是来到了被焚烧的地方。

思绪仍然在模糊中不甚清晰着,像悬在半空的风筝,摇晃着飞向远方。

贝雷特好像意识到自己又睡在了病房外头,在状况糟糕得不能更糟糕的情况下,他坐起身,撕裂般的头疼一下子侵袭了所有神经。

……雨,怎么好像还没有停。

他模糊地这样想着,双眼仍像是在雨中般模糊不清,耳边沙沙作响,或许是雨水击打叶面的声音。

“呜……”每一次对移动的尝试都像是在挣扎,他抬起手臂,指尖上满是露水的冰冷。

总而言之他不能继续呆在这里。

可是他又能去哪里?

被整个世界一起了的质感将他包裹,在雨中,遗世独立,没有他人。

——没有人。

一如这些梦。

所以他去哪?——无论去哪都无所谓了,无论是生地还是死地,能见得到什么,能得到什么。

贝雷特觉得自己宛如一只野兽,只凭着自己的本能移动。

视野朦胧。

或许他应该回到病房里去吧——

可实际上他不知道自己是不是在朝着病房的方向前进。

时间和空间均没有意义,这好像又是另外一场梦境,不自觉地向前延续。

雨似乎一直在下。

他看见视野的尽头有一个白色的影子,在灰蒙的世界里剪出了一片空白。

脚步不由自主地靠了过去。

没有声音。

谁?

白色的影子拉住了他的手。

——贝雷特?

……他不该问的。

——你怎么了?

会出现在这的就只有一个人。

“Thorn……”

他意识不到自己呼唤的声音没有任何力量。

脚步向前移去,在下个瞬间彻底失去了力道。

——?!

白发少年慌忙扶住了他的身体,雨中的空气潮湿并且泥泞,逐渐被淡淡的暖意取代。

“抱歉……就一会儿……”但是、弄脏了他的衣服。

两种完全不同的思绪在脑海中撞击着,变成了虚空的碎片。

“Thorn。”

——我在。

谢天谢地,他没有问他怎么了。

因为贝雷特根本无法说明。

他只知道在他世界中的雨仍然在下。

雨水能够洗尽硫磺的味道吗?

——我在。

Thorn再一次写道。

贝雷特由衷地感谢他在这里。

他好像知道他为什么总是会不由自主地、走向Thorn在的地方。

“……谢谢。”他轻声地说道,任由最后的力量消失在Thorn的肩头。

而还有一句话,四个字。

在还成型前就已经被他死死地压回身体里。

——我……