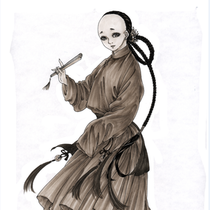

(5)旦行

雲中腔中的旦行,特指文旦,包括正旦(含作旦)和副旦(含閨門旦、花旦、樂子婆),武旦歸屬於武行。正旦、副旦都擅演的演員被稱為旦行兩門抱;如果是擅演武旦和正旦,稱為正武旦或文武旦(這裡的文特指正旦);擅演武旦和副旦的稱為武副旦或武花旦;如果是武旦、正旦、副旦三行都擅演的演員,則稱為旦全行。

相對地,生行演員沒有這個稱呼,能演武生和文生中任何一行的演員,統稱文武生,也叫(文武)兩門抱,文生行自身中沒有所謂的兩門抱這種稱呼,可能是因為文生三行本身就是從同一個行當(現在所說的本嗓生)發展而來,而旦在一開始就是作為兩個不同的行當(正旦副旦)誕生的。

·正旦·

雲中腔中的正旦行,負責飾演行為正派的青中年女性、以及重唱功的老年女性(如《白虎堂》中的佘太君)。

又稱苦旦或哭旦,因雲中腔中的正旦角色,多是飾演悲情的女性,尤其是在戰場失去丈夫或兒子的女性。老年間對雲中腔中的正旦有一句形容,就是“母哭兒,妻哭夫,女哭父”,雖然不能完全概括傳統正旦戲的類型,但也大致無差。雲中腔中的大小悲腔(調)和三哭腔,祗有正旦全部都唱。

按梨園行的老人們所說,以前戲班子培養正旦演員,要用所謂“富養”,就是說哪怕戲班子很窮,正旦演員不能餓著,因為民間認為,如果餓瘦了,氣就不足,正旦唱腔非常重氣,所謂“廣而深厚,長流不息”。如果一個戲班子的正旦演員身子太瘦,會被人認為這不是個好班子。所以舊社會雲中自治區的底層百姓送家裡孩子去學戲前,往往會求神拜佛,希望孩子能被選中學正旦,一方面是正旦不學武,不容易受傷,而且學了正旦在班子裡就不會挨餓。

但雲中腔班子裡一般正旦演員都不多,往往是採取求精的培養方式(可能跟不能餓著也有關係),如果學得不讓師父滿意,就不會讓繼續學正旦,而必須改行了。

此外,一般來說雲中腔的正旦行,祗演正妻,不演妓、妾類的女性角色。

·作旦·

雲中腔中的作旦,與昆曲作旦雖然同名,但卻是完全不同的行當。昆曲中的作旦即現在俗稱的“娃娃生”或“娃娃旦”,主要扮演天真活潑的少年角色。但雲中腔中的作旦是由正旦行分化出來的,傳統正旦行祗唱,無做功,所謂作旦就是重做功的正旦,事實上更接近發展到現當代的青衣(正旦)或京劇界所謂的“花衫”,既重唱功,也重做功。

不過,雲中腔作旦雖然自正旦而來,但自發展成型之後,對唱功的要求與正旦也變得有所不同。除了發聲方式相同之外,可能是因為也重做功的要求,對唱腔上並不像正旦那樣要求“廣而深厚,長流不息”,但一般會要求比正旦更高亢一些。作旦常飾演一些番邦公主(如《四郎探母》中的公主),或應工一些男性青年將領(如《穆桂英下山》中的楊宗保)等,因此有不少學者推測,雲中腔作旦行當的出現,是為了彌補相應腳色的不足,至於為什麼使用“作旦”這個名稱,可能是因為昆曲中的“作旦”同樣用於飾演青年男性,於是雲中當地的一些文人就用這個既存名詞來命名這個自正旦發展而出、又有所不同的新行當了。而古代文獻中,作旦也大多是作為正旦的一個分支被記載的,所飾演的角色也大多是原本屬於正旦、或可以由正旦行應工的角色(註①),祗有少數文獻將作旦作為一個獨立的行當記載,但至今沒有發現將作旦與副旦合稱、或歸入副旦行的記載,其與正旦的關係可見一斑。

雲中腔發展到現當代,由於正旦和花將行當本身的發展,“作旦”這個分科行當自然也就漸漸消失,這個行當名在現代也不再被雲中腔所使用,而祗作為雲中腔發展歷史中的一個名詞存在了。

註①:除了少數如《紅鬃烈馬》中的代戰公主、《珠簾寨》中的劉銀屏、《陳三兩》中的陳三兩、《玉堂春》中的蘇三,在雲中腔發展出作旦之前,都屬於副旦應工的角色。以《紅鬃烈馬》為例,代戰公主作為男主人公薛平貴明媒正娶的昭陽正宮,本當由正旦扮演,但是薛平貴已經有王寶釧這個正妻,也是正旦本工,因此當最後《大登殿》一折中二女相遇時,必然要分出一妻一妾,王寶釧下嫁薛平貴,為其苦守寒窯,再加上先來後到之理,老百姓樸素的道德觀自然不允許她從妻降為妾,因此就祗能“委屈”代戰公主,由副旦來應工了。

作旦行的出現,可能也是為了解決這類戲劇人物與行當分配相衝突的情況。

·副旦·

分為閨門旦和花旦,區別是閨門重唱工,花旦重做功,但一般不作為兩個獨立的行當,學副旦的演員唱工做功都要學,祗是根據自身能力在演出劇目和人物的選擇上有所區別。

傳統上副旦又稱小旦,作為特指的時候一般特指閨門旦,特指花旦的時候一般會稱作婢子旦,因為花旦大都飾演丫鬟、婢女之類的角色。

在舊社會,雲中腔中的副旦主要活躍於粉戲和風月戲,其它類型劇目中作為主要角色出場的並不多(軍腔傳統戲中甚至完全不用副旦,需要丫鬟角色時直接由醜行應工),現代由於禁止粉戲演出,為了豐富副旦演出(因為刪掉粉戲後發現副旦——尤其是閨門旦幾乎名存實亡),從其它劇種移植了不少劇目來。

此外還有一種民間稱為樂子婆的行當,一般飾演幽默風趣,大膽潑辣的青中年婦女,唱做皆重。現代有的人將之歸入醜行,是對這一行當的誤解,首先樂子婆並不扮醜,皆是俊扮(祗是不一定敷白粉,或少敷白粉),而且無論發聲方式還是做功程式都與副旦相同,祗是表現得更加誇張,而且不必須以美觀為第一要求。

傳統上將閨門旦和花旦統稱小旦,兩者都要踩蹺,而樂子婆屬於小旦,也不踩蹺,且需要會較多擬聲詞,同樣不唱悲音,但也不唱閨怨調。比如小戲《小四姐借髢(借髢髢)》,便是由花旦(或閨門旦)飾演四姐,樂子婆飾演王嬸兒。

根據文獻記載,樂子婆演員大都是副旦出身、且有了一定年齡的演員,由此可知,如同老行一樣,這其實是演員們由於自身身體境況的變化,而有意識或無意識創造出的一種行當。

副旦行在劇本提綱上與其他行當有所不同,傳統戲本提綱中,當副旦飾演主要或重要角色時,經常能看到行當後註明如“裝風月”、“裝風流”、“裝潑辣”之類表現角色性格舉止的文字,可能是因為副旦相比其他行當,適用範圍更廣,所以劇作家出於嚴謹,也為了更好地說明角色類型方便演員進行演出,而加以特別註明。

目前發現的雲中腔傳世戲本中,較常出現在副旦腳色後的說明詞包括:

裝風月(多出現於妓女角色名後,但並不是所有主要的妓女角色都有這個註明)、裝風流(根據戲本推測,當指有舉止大方而有文才的女性,多有男裝劇情,如祝英台)、裝潑辣、裝溫柔、裝刺殺、裝狐媚、裝酸□、裝談謔(根據戲本推測,可能是指善於談吐戲謔的女性,體現在戲本中表現為念白相較更多,且大多有貫口)、裝正旦(可能是要求演員在姿態上要趨近於傳統正旦行,如減少肢體語言、不得以眼神媚人等)、等等。

(4)生行

雲中腔中的生行,在有文獻記載的歷史中發生了較大的變化。

按照現有的文獻,早期鄉音班中的生行皆用本嗓,祗分文武(與後來所說的武生似乎並不相同,應該祗是更重做功的生行),後來出現了大小嗓之分,因而有了正生(用大嗓)和小生(用小嗓)之別。到清代雲中腔又吸收了昆曲中生行的一些唱法,才逐漸形成了現如今的正生、副生和外副生,即所謂的生行三文,或曰三文生。

將文生中分出了正生(即唱官腔的生行,所以也叫官腔生或簡稱官生)和外副生(或貼生,即小生,用小嗓與本嗓,主唱鄉音的生),加上原有的本嗓(大嗓)生(副生),合稱生行三文或三文生。

武生則歸屬於武行。

·正生·

現在的正生行當是清代雲中腔吸收了昆曲正生的一些唱法而發展出來的生行,主唱官腔,所以又稱官腔生(或簡稱官生)。所飾演的角色多為皇帝、王侯或高官,行為正派、德高望重的民間男性角色也可以由正生應工,一般很少飾演負面角色。戲詞多文言,重唱功,不重做功。

正生飾演的角色大部分都戴髯口,也可以不戴髯口飾演青年男性,但除了皇帝角色(如《打龍袍》中的宋仁宗)外,不演少年角色。

理論上,帝王角色都由正生飾演,但也有例外,如《游龍戲鳳》中的風流皇帝,即由副生應工,《女兒紅》中的宋徽、欽二帝,則由醜行應工。

·副生·

雲中腔相關文獻中最早被稱為正生的行當,唱做念白皆重,使用本嗓(大嗓),由於後來吸收了昆曲正生的唱法,形成了雲中腔現在的正生,才退居其次,成為副生。

本嗓生祗用本嗓,各個年齡段的男性都可以演,適用的角色類型範圍也較廣,但不演少年角色(小生或花旦應工),也不演過於嚴肅正派的角色(正生本工)。副生多唱鄉音,用俗白,偶爾也用文白。

·外副生·

即小生,兼用小嗓和本嗓,所以也叫小嗓生,主要扮演年輕風流的男性角色。原本與本嗓生都屬於副生行,祗是在原來的本嗓上增加了小嗓的使用,後來隨著這類型腳色劇目的增加,而從副生中被分出,形成了一個獨立的行當。現代雲中腔一般直接用“小生”這個名稱,不再稱外副生了。

小生多唱鄉音,也要唱官腔,念白文俗皆用,文白偏多,介於正生和副生之間。

不過有一點需要注意,就是小生與閨門旦、花旦三個行當,都有不張口的規矩,民間謂之“閉口行”,這三個行當主演的戲稱為“閉口戲”或“閉嘴戲”。所謂不張口,並不是說完全不張口,而是指唱唸時,口型要以優美為正,不能像大嗓行當一樣大開口。按照行當前輩們的說法,這三個行當在學戲時,要用一根手指橫在嘴前,唱唸時上下唇張開幅度不能超過這根手指,據說閨門旦和花旦用食指(嚴厲點的師父會要求閨門旦用小指),小生用大拇指。因為這三個行當都是以美色為本工的,開大口就破壞了美感,因此小生雖然是自本嗓生發展而來,且也用本嗓,但也要遵循不張口的規矩,因而小生的本嗓和副生的本嗓聽起來並不一樣。

相應的,正生和副生也被稱為大嗓生。

傳統軍腔劇目不用小生和副旦,相應角色都用貼將或卒眾應工。

(3)大武(武行)

大武在雲中腔中有兩種含義,一是指包括武生、武旦、武醜等在內的所有武行(但武醜有小武的別名),雲中地區民間風俗尚武,雲中腔亦特重武行,因此在行當名前加一大字表示尊敬;二是特指武生,因雲中腔武生功夫注重大開大合的氣勢,演員也多用身材魁梧的壯漢。目前發現的最早關於雲中腔武生身材的記錄,是清中期在雲中地區為官的□□所著的《雲中觀戲筆記》。其中提到當時雲中最有名的□家班,班裡的武生個個身高體壯,沒有一個身高低於七尺,最高的一個□□□,竟有一米九左右,能一拳擊碎一面墻。就算是一般戲班,祗要是為人稱道的武行,也沒有個子矮小的。

該書中同時記載了當時對武行演員的挑選,其中武生以虎背龍腰為上,熊身為次,肥圓者雖高大不取;武旦以玉樹臨風者為上,身微壯然靈巧者為末,身小而功夫上佳者為末;武醜正好相反,以身小且極靈巧者為上,身壯者不取,不靈巧者不取。

·武生·

傳統上稱為大武,分長靠武生和短打武生,根據演員自身條件二者可以兼容,並沒有嚴格的區分。長靠武生與副將的區別在於唱腔,武生相較更重武功,且不用將行唱腔,甚至可以不學唱,唱腔念白均用本嗓。傳統上武生武旦是同歸於武行,而非是生行或旦行的,因為這兩者腳色往往可以互相應工。直到現代中國戲曲行當理論中將武生歸類生行,武旦歸為旦行作為通論之後,雲中腔中才不得已也開始使用這種概念。但在實際上,雲中腔科班中武生武旦學員的絕大部分課程是互通的,而且雲中腔武旦行素來愛用男演員,所以現實層面上這兩者依舊保留著傳統上同屬武行的性質。

另外,雲中腔中的靠,分為大靠和小靠,大靠就是通常所說的長靠,需要搭配靠旗和高靴;小靠是在大靠的基礎上,為配合武行演出而結合清代箭衣而產生的,其最大特征就是去掉了靠旗和正面的抱肚,改短了下擺的長度,尤其是前片,長度一般祗到膝下。小靠整個形製相比大靠更加輕便修身,而且往往做成一件式,甚至可以直接在舞台上穿脫。由於經常直接穿在箭衣外面,因此小靠一般不做袖子,兩臂祗保留了肩甲和臂甲的部分,而且也比大靠要小一些,不過差距不會太大。武旦小靠的基本性質與武生相同,但增加了更多裝飾性部件。小靠是武生武旦行的專門行頭,將行不用。

·武旦·

重武功的旦行,傳統上又稱女武行,念白用副旦腔,但與武生不同,傳統舞台上武旦完全不唱。有研究者認為這可能跟武旦用腔比起武生更難以在武打時保持聲腔平衡,於是索性完全不唱,這個說法基本上被廣泛認同(因為事實確實如此)。自近現代女性開始進入舞台演出後,因為女性天然嗓音的優勢,也開始嘗試加入唱腔,並使用女性本嗓演唱。

同樣是重武功的行當,武旦比武生更注重功夫的輕巧靈活,比武醜更注重招式的華麗漂亮,對功夫的觀賞性有很高要求,有更多飛躍騰空的功夫,需要打出手,而且傳統劇目中武旦有很多火彩戲,如果按功夫技巧的種類來說,武旦是武行中技巧種類最多的。以跳躍騰空來說,武生要求如“猛虎下山,蛟龍出海”,武旦則要求如“馬踏飛燕,魚躍龍門”。現代劇場大部分禁止明火等危險物品,因此火彩在大舞台上已成了稀有技巧,雲中的官方戲校甚至完全不開設火彩課程,現在祗有極少數野台戲班出身的演員還能夠演火彩戲了。

由於技巧種類多,且對體力的要求很高,當代雲中梨園依然有相當一部分人認為武旦更適合男性演員,雲中腔劇團也確實更愛用男性武旦演員。傳統舞台武旦需要踩蹺,現代已經很少見了。

雲中腔武旦也穿箭衣,形製與武生箭衣相同,祗是下擺較短,裡面穿裙,但是會把前幅上折別入腰間,方便行動,俗稱開門裙或開口裙,兩種折法不同,一片式裙用兩邊上折,四片式和現代縫合裙用前幅上折。現代曾有戲裝廠直接把前片剪短,看似節省了穿著時的麻煩,但其實非常浪費,因為這麼做出來的裙子根本不能在其它場合使用,利用率被大大降低,因此現在祗作為一種反面例子存在了。

·武醜·(小武)

重武功的醜行,雲中腔習慣將武醜分入武行,而小醜則專指文醜和做功醜。同為重武功的行當,武醜除了作為醜行所具備的詼諧、滑稽的表演外,在武功方面注重靈巧、輕巧,不似武生更注重力道和魄力,也不像武旦有華麗美觀的視覺性要求,也沒有打出手,不穿重裝(如長靠)。武醜特有的功夫大多是下身功夫,比如其它劇種中也常見的蹲踢功夫等。除了特定角色有需要外,武醜均不穿靠,行頭大多是短打快靴,或是神魔戲中的妖兵魔兵裝。以前武醜有耍牙的功夫,然而這種功夫對口腔健康有很大的負面影響,現在已經沒有人再學,祗存在於歷史影像中了。與武旦相同,傳統上武醜也要學火彩功夫。

·武行·

廣義上的武行是指包括所有擅長武藝的行當,狹義上的武行,則專指擅長武藝的龍套演員。這裡所介紹的武行,是狹義上的武行。

武行作為一個專門的行當,源自軍腔的貼將、眾應和民間的武術、雜耍藝人。

雲中作為一個尚武的地區,對戲曲中的武戲要求也較其他劇種觀眾來得更高。據記載和老人們回憶,舊社會的武行經常要在台上真刀真槍地打鬥,或使用火刀、火圈,或如胸口碎大石之類屬於民間武術雜耍的技藝,甚至還有“上刀山下火海”這種非常危險的演出形式。

自民國起至新中國成立,武行的很多傳統演出技巧和形式,由於各種原因(從現代的眼光來看,主要是出於安全考慮)都被廢除或禁止,除了一些民間舞台,在官方舞台上雲中腔武行所能呈現的演出已大大減少,很多戲迷都感慨如今(雲中腔)的武行與京劇武行已經沒什麼差別了。如何在保障演員及舞台安全的前提下,將雲中腔武行演出重新發展起來,是現在雲中梨園行的一個重要課題。

武行演員由於祗重武功,不重演技,除了眾答和應聲以外,也不需要念白和唱腔,所以現代雲中腔劇團,除了戲校,也會從武校學生或民間習武人士中招募演員,是雲中腔中唯一一個會從非戲曲專業學校(或科班)中招募演員的行當。

(2)將行

將行是雲中腔特有的一類行當,源自軍腔,歷史上曾有大將、副將、貼將三大類,外加卒眾(眾應)一種。其中大將有正大將、滑稽大將、花將三行,合稱三大將;副將有大副、二副二行,是軍腔中除三大將外最重要的行當;貼將相當於現在國內梨園行通用說法中的“武小生”,區別是貼將不演特別重要的角色,軍腔與鄉音合流之後,由於行當本身的豐富性,貼將已不再作為一個獨立行當,而祗作為一種角色分類,由其他行當應工。

卒眾,又稱眾應,也就是軍腔中的龍套角色,沒有主要戲份,負責武戲、搭腔等配合性演出,軍腔與鄉音合流後,該行當分類便已不再存在,而是分別歸入了武行和龍套。“眾應”作為一種表演形式仍存在於戲本和舞台之上,“卒眾”這個名詞則已經不再被使用了。

·大將·

也叫正大將,一般被認為相當於其它劇種中的淨或花臉,但軍腔的大將並不一定勾臉,而且與其它劇種的淨行不同,按例一齣全本戲中祗能有一個正大將的腳色,相當於一支軍隊祗能有一個最高統領。在軍腔班中,如果班主本人也是演員,往往就是大將,所以軍腔班班主也有班將軍或班頭將軍的別稱(班即指戲班)。

傳統上,即便是楚漢故事中的劉邦和項羽,也祗能有其一由大將飾演,一般是相較下更加主要的那方為正大將,相對次主要的那方,劉邦多為正生應工,項羽多為滑稽大將應工。

現代曾有某官方背景劇團嘗試由雙大將演出《楚漢爭霸》,但效果並不好(雙大將導致唱腔互相打架),初演之後便宣告終結,成為雲中梨園一大笑柄。

正大將一般祗作為主角出場,祗有二種情況例外,一是關羽,二是岳飛,即便是作為完全不開口的配角,也依舊由正大將應工。相對地,雲中腔也並不似一些劇種,如昆曲、京劇等,專門分出紅淨或紅生來飾演關羽。

大將,尤其是正大將的唱腔十分難學,除了需要“貫通南北”的氣勢和音量外,還有類似蒙古族呼麥的雙音共鳴,以至於現今人才凋零,如今全雲中職業的正大將演員,不區分實力和資歷,祗剩不過十人而已,票友一般也很少票大將戲。

·滑稽大將·

軍腔特有的一種行當,唱唸用腔雖然與大將相同,但表演上更滑稽幽默,嗓音不要求如正大將那樣有完全貫通南北的魄力,也不需要雙音共鳴,可以用俗白,可以扮醜,所以也有醜大將的別名。

雲中腔中醜角沒有特殊用腔,古代軍腔演出場地都在寬闊戶外(傳統上有軍腔不進門的說法),沒有特殊的用嗓方式,聲音難以傳播,因此古代軍腔中醜行的表演多是重做功的配角(尤以武醜為多),作為主角的戲很少,有也大都類似於無台詞的做功戲。滑稽大將可能是為了彌補軍腔戲在這方面的缺憾而誕生的行當。

在大多數情況下,傳統軍腔劇目中的醜行都是作為配合滑稽大將演出的配角而出場,比如很多劇目中滑稽大將的屬下兵將也是以醜行應工。直到現代擴音設備進入舞台應用之後,軍腔中的醜行劇目才變得豐富起來,但滑稽大將的地位依然是不可撼動的。

同正大將一樣,一本戲也祗能有一個滑稽大將,但滑稽大將跟正大將可以同時登場。

當代舞台演出中,在有音響設備的前提下,滑稽大將的角色有時候也可以醜行應工,不過由於有唱腔的硬性要求,實際能應工的醜行演員並不多。

·花將·

大將中的女性角色,但並不屬旦行,而屬大將行,因此也叫女大將、裙釵大將或百花將,如《百歲掛帥》中的佘太君,《穆桂英掛帥》中的穆桂英,而這兩個角色傳統上都是花將正旦兩門抱(雲中腔沒有現代一般意義上的老旦行)的,而真正花將行獨佔的角色其實祗有兩個,明末清初《血天仇》中的百花將軍(百花將之稱的由來)和清末《貞德傳》中的貞德女。與正大將和滑稽大將一樣,一本戲祗能有一個花將腳色,與滑稽大將可以同台,與正大將很少同台。

花將唱腔的發聲方式與正大將相同,在祗有男性演員登台的時代,兩者唱腔幾乎難以分辨,加之傳統劇目中女性大將的角色很少,因此除非是行當十分齊全的大戲班,一般戲班並不會配備花將行,花將腳色或是由正大將,或是由正旦應工(傳統劇目中花將與正大將很少同台可能也有這個原因)。

隨著近現代女性開始登上戲曲舞台,花將的唱腔和表演方式、劇目開始被重新發掘,成為一個有別於正大將的、真正的獨立行當,演出的角色範圍也大大拓寬,並且可以兼演一些青年將軍角色(如部分劇目中的周瑜、羅成等)。現今的雲中腔演出,大多愛以花將行應工年輕俊美的大將軍角色,能夠兼具大將的豪邁之氣與生角的俊美儒雅,所以現在又有美大將的別稱。

不過,雖然按理來說花將與大將是同一種發聲方式,但花將行對於雙音共鳴的要求,歷來兩說,有認為花將既然與正大將同等級別(比如基本不同台),就應該與正大將有相同要求;也有反對的認為將行中的正行就是正大將,花將與滑稽大將一樣都是正大將的副一級,所以不需要與正大將有同樣要求,而祗要維持現狀(不要求雙音共鳴)即可。兩方聲音爭論不休,以至於至今也沒有定論。但是由於目前沒有這個雙音共鳴的硬性指標,花將相比大將更易入行,故而在當代比大將發展得更好卻也是不爭的事實。

正大將、滑稽大將、花將合稱三大將,當“大將”作為一個行當大類的稱呼時,便包括這三個行當(作為特指時則專指正大將)。大將行是雲中腔中唯一直接使用大嗩吶伴奏演唱的行當,其他行當一般不會在演唱時使用嗩吶伴奏,甚至跟本不使用嗩吶。

此外,正大將和花將都不演負面角色(比如卑鄙的小人或奸臣),滑稽大將則可以飾演亦正亦邪的角色(如曹操)或純粹的反派(如《殺海陵》中的完顏亮)。

三大將除了“場上不能有同(本)行”這點相同外,還有一個共同特點,就是即便是戰敗的戲,在台上也不下跪,拜見帝王時祗行抱拳禮,拜見母親時行屈膝抱拳禮(如《白虎堂》楊六郎拜見佘太君)。到了後台,如果還沒卸妝,就算面對高官貴人也祗行抱拳禮,同樣不能下跪,也不折腰,要卸妝之後再出來重新見禮。一般來說,大多數行外人也會尊重這個規矩,當然在封建社會,梨園行作為一個賤業,本身無法強制外人遵守這個行規。現代中國社會,因為已經廢除跪禮,鞠躬禮在一般民間也很少再使用,所以這類後台的傳統意識也就逐漸淡化了。

近代以來有學者提出了文大將的概念,因為如包公、文天祥雖然身為文臣,卻也是正大將的本工,但是由於祗有這兩個例子,而且唱腔上與正大將並沒有明顯分別,即便把正大將與滑稽大將皆可應工的曹操加進來,也不足以行成一個獨立的行當,因此這個分類法目前並不被廣泛接受,不過戲曲界依然有人在努力嘗試開拓這個行當的表演方式和劇目角色。

研究者和演員曾經試圖借鑒京劇中的花臉,結果發現效果並不好,反而像不倫不類的雲中口音京劇,因此重新回到雲中腔的行當中尋找突破口,目前的成果是以正大將融合正生的唱腔,並以此重新排演了現代革命劇目《□□□》,以設計出的文大將唱腔演唱其中的政委角色,雖然仍有許多不足,但唱腔的設計在理論上基本可以解決雙大將唱腔打架,以及正生應工軍中政委時顯得過於儒雅而氣魄不足的缺點。

不過,雖然文大將的說法並不被廣泛接受,將行文唱的說法卻較深入人心,可能會成為定論。

·副將·

副將行是將行中的第二類,負責飾演各類除大將外的將領角色,在軍腔與鄉音合流之前,實際上還要承擔著軍腔戲中的如今由正生扮演的所有角色。副將的特點是大都著長靠(祗有在特定戲折中換穿如蟒袍、箭衣等,或是軍腔中應工生行腳色時著相應服飾),更重唱功架子,可以多人同時上場,是將行中運用最廣泛的行當。

此外,在軍腔與鄉音合流之前,唱功武旦(也就是現在一般所說的刀馬旦)也歸屬於副將,被稱為女副將,如《穆柯寨》中的穆桂英(鄉音班中一般由副旦應工)等角色。

·貼將·

貼將是將行中的第三類,相比大將和副將,更重做功和武功,幾乎不唱,特點是多穿小靠,少插或不插靠旗,負責飾演軍隊中的小將領或小隊長之類職位較低的領導角色,或戲份較重要的士兵馬夫等,同時在軍腔中也負責飾演擅長武功的女性角色。在軍腔與鄉音合流後,貼將的角色被交給武生、武旦、小生或武行應工,因此現代雲中腔實際上已經沒有貼將這個行當存在,但這個名稱作為一種相沿成習的說法,有時仍被用來指代除大將、副將和龍套外的所有軍中角色。

行當

(1)綜述

傳統雲中腔行當有十三腳色和十五腳色兩種分法,這兩種分法的區別祗在於是否將花將和武旦兩行單獨列出。雲中腔的行當大行歸類有不同說法,一般來說雲中文人的筆記多按大、正、副、外四種,民間多以文、武、雜三種,將十三(或十五)行當進行歸類。這十三行分別是:大將、滑稽大將、(花將)、正生、正旦、大武(武生、武旦)、副將、副生、副旦、外(貼)、醜、老、僮、雜(龍套)。現代因為行當細分更加深入,一般都傾向於採用十五腳色的說法,甚至還有人提出十八腳色,即將外、老分出生旦,並增加文武旦一行,不過並沒有獲得多少認可。因為這兩個行當內部本身並沒有什麼特殊的、難以互通的藝術技巧,而且應工角色幾乎都是邊角的陪襯,特地區分的意義並不大。而所謂文武旦,本身祗是對二文一武三門抱的旦腳演員的稱呼,沒有必要特地列為一個行當,而且既然有文武旦,那自然也要將文武生列為一個行當,從科班學習的角度,這種分類太過莫名,反而會對學科劃分造成麻煩。

以下按兩種不同歸類分別列表:

四類法》》

大:大將、滑稽大將、(花將)

正:正生、正旦、大武*

副:副將、副生、副旦、醜

外(貼):外(貼)、老、僮、雜(龍套)

*大武的分類在文人筆記中多有不同,歸入大行、正行、副行的記載都可見到,可能與記錄者本人的喜好或認知有關,但民間的三類法則非常統一,現在一般也都以三類法為准。

三類法》》

文:正生、正旦、副生、副旦、醜(文醜)

武:大將、滑稽大將、(花將)、副將、大武(武生武旦)、小武(武醜)

雜:外(貼)(含貼將、貼生、貼旦)、老、僮、龍套

三類法中值得一提的是,雖然將行都是重唱功和做功,而並不特重武功的行當,但三類法依舊將他們歸入武行,所以可以說,這種分類法所說的文武,指的並不是這個行當的表演偏重文戲還是武戲,而是指這個行當所扮演的劇目本身通常所歸屬的分類,因此將行雖然本身文戲佔多,但會出現將行的戲,即便有純演唱的文折子,但從全本來說,幾乎可以說一定會有重要的武折子戲。此外,與四類法和十三(十五)腳色分類不同,三類法將醜行區分了文武。

四類法隨著行當分類的細化以及本身的不確定性,現在已幾乎不被使用,三類法在雲中民間和梨園業內依然被普遍使用,但由於現當代的五類分法(即所謂生旦淨末丑)在全國範圍內的通行,雲中腔業界,尤其在對外交流的時候,也不得不開始使用這種說法,祗是改為了“將武生旦醜”五類加“外”一類,不再用“貼”,並且武旦和武醜依舊歸屬於“武”,而不屬於旦或醜。

按這種現代5+1類分法,雲中腔的行當分類如下:

將:大將(正大將)、滑稽大將、花將、副將

武:武生(大武)、武旦、武醜(小武)、武行

生:正生、副生

旦:正旦、副旦

醜:醜(文醜)

外:佬(老)、僮(童)

除武行以外的龍套角色,如今不再作為一種行當,而祗是一般演職人員,有需要的時候劇團內任何工作人員都可以上場充任。

雲中腔戲班,一般分為鄉音(彩腔、野調、百花)班和軍腔班(軍班),其它如官腔等並沒有專門的戲班,而是鄉音班和軍腔班為了豐富自己的演出劇目而增加配置的。

除了人數多、行當齊全的大戲班外,一般小型戲班祗需要配備六個行當就可以演出很多劇目。區分鄉音班和軍腔班,祗需要看他們的六大行即可,兩者區別很大。

鄉音班:正生、正旦、副生、副旦、醜、雜

軍腔班:大將、副將、正生、大武、醜、雜

軍腔班有時候甚至可以不配正生,但副將需要配備多人。此外,歷史上小型的軍腔班,往往不特別配置女性角色行當,當需要女性角色出場時,或是從外邊請旦行演員助演,或是直接由班裡的男性行當兼演——比如大將兼演花將,正生兼演正旦,武生兼演武旦。按目前研究,這應該是小型戲班的一種無奈之舉,因為行當較為齊全的戲班,基本上不會出現這類行當兼演的情況。

此外,鄉音班中還有一種微小型戲班,稱為三小班,祗需要生、旦、醜三名演員,配上司琴和司鼓兩名演奏人員即可成班。雖然都屬於鄉音,但因為這種形式的小戲班在雲中歷史上很常見,因此特別列出說明。

一、從三卒戲到雲中腔

雲中腔一詞,原本泛指來自我國雲中地區、使用雲中漢話進行演出的所有漢族傳統戲曲種類,包括軍腔、鄉音兩大類,及若干小型劇種。該名稱目前可考的最早出處是清中期北京的文人筆記,並與陝西秦腔一起被稱為西北梆子,因此雲中腔嚴格來說最初並不特指某單一劇種,而是外地人由於難以分辨於是籠統稱之之名。但由於雲中諸漢民族劇種所用語言相同,所用聲腔共通,常常同台共演,因此在各地方文化間的交流成為常態的現代社會,雲中人自己也開始使用雲中腔這個統稱來作為本地主流梆子聲腔共同的大名,但在本地梨園行內依然會區分軍腔戲和鄉音戲。

雲中腔目前流行於所有通行雲中漢話的地區,主要由軍腔、鄉音兩大系統,以及若干小、微型聲腔組成,其中軍腔是地位最高的一種,鄉音是腔調最豐富的一種,兩者在雲中腔的發展史中分分合合,但追溯其源頭,則都出自唐代雲中地區駐軍的三卒戲。

所謂三卒戲,乃是古時雲中駐軍閒暇時自娛自樂時的一種演出形式,表演者多是軍中兵卒,由於當時雲中軍營禁止絲竹之聲,因此所用樂器也祗有小鼓、梆子等小型、簡易的打擊樂器,以及軍胡一種拉弦樂器。

跟據目前的考古研究成果,我們可以推斷出三卒戲最初是以一種類似鼓詞的形式來唱講故事的表演,隨著故事在軍營中的流傳,出現了士兵自發以帶有一定表演動作來講故事的傳播方式,漸漸地,這兩種表演方式逐漸融合,形成了一種奏樂者在後說唱故事,士兵在前扮演故事人物的演出形式,也就是後來被稱為三卒戲的劇種(可能是因為這種演出方式形成之後,演出者往往是一人說唱,二人表演,故而得名)。如今雲中腔的一些傳統劇目依然保留有司琴者唱白這一特點,被認為是古代雲中地區三卒戲的後代遺存。

#奏樂說唱故事作為一種曲藝形式同樣流傳至今,被稱為唱琴,一般是單人表演,並有腳踏木板(或竹板)打拍的表演。現在也開始有唱琴時加入演員在前方表演的形式,似有復原古代三卒戲的趨勢。

三卒戲在很長一段時間內都祗是軍中士卒的一種日常消遣方式,並沒有被專業或職業化,且由於軍隊本身的特殊性,三卒戲中的故事類型很有限,一是直接表現戰爭和軍事的故事,二是表現普通百姓家庭瑣事的故事(一般體現為士兵思鄉、親人思征夫的情感表達),三則是單純為了滿足底層士兵發洩慾望的低俗表演,也就是現在俗稱的粉戲(這類劇目現在官方舞台上已經見不到了),表演形式也一直處於較粗糙原始的狀態,演員的表演甚至不一定需要專門排練,也就更沒有所謂的行當之分,祗有司琴/唱琴這個位置因為需要有較高的技藝而呈現出一定的專業化趨勢,但依舊沒有成為一種真正的職業。目前已知的文獻記載中出現過數次關於士兵戰死,因生前能司唱琴而受到緬懷之事,也反面印證了即便是藝術水平較高的司唱琴者,一樣需要上前線打仗,而沒有成為現在所說的文藝兵或職業演員。

三卒戲的職業化是到其與民間小調歌者開始合流才逐漸發展起來的。由於身處戰亂年代,許多百姓流離失所,軍隊也疲於奔命,可能因為懼怕敵軍或土匪搶劫殺戮,甚至出現了流亡百姓跟隨軍隊路線遷徙,停止行軍後軍隊與老百姓比鄰而駐的特殊情況。這與當時雲中駐軍將領的嚴明治軍應當有很大關係。據史料記載,雲中地區的□家軍軍紀嚴明,其中最為著名的□□將軍在歷史上的戰績雖然並不特別突出,但卻很受當地百姓愛戴,乃至被後世奉為城隍神,雲中腔中甚至有不少百姓喊冤不去官府而去攔□□將軍戰馬,或□□將軍作為城隍神出現救助百姓的劇目。

隨著這種特殊環境下軍民活動的非常規交融,軍隊為了防止軍紀混亂,也開始禁止士兵再唱演三卒戲,軍中娛樂被限制在特定的時間,並交由民間的藝人來演出。民間藝人吸收了三卒戲的一些故事和形式,結合民間的一些唱調,使三卒戲雖然失去了“三卒”這個特質,卻在“戲”的演出形式和專業性上都更進了一步,祗是當時軍中大部分絲竹樂器依舊被禁止,祗有琵琶和笛開始被允許少量使用,因此為了滿足音樂上的需求,打擊樂的種類變得異常豐富,據當時人的筆記,一場大型演出,光打擊樂器的種類就超過了四十種(一說為四十件/套)。

隨著戰爭結束,軍隊遷徙或回歸民間,靠為駐軍唱戲生活的民間藝人隨之四散,三卒戲的表演形式被廣泛傳播,並且沒有了軍隊的限制,所用的絲竹樂器也立刻豐富,而打擊樂器種類則大幅減少。尤其是大型打擊樂器,就連軍腔班中也祗保留了大軍鼓、雷鼓、大鑼和盾鼓四種,其中盾鼓的使用更是幾乎祗作為特定場合所用的道具一般。演員也逐漸開始專業化,形成了最初的四大行——將生旦醜①。而隨著時間的不斷洗練,三卒戲逐漸發展並形成了如今雲中腔的兩個主體:軍腔和鄉音。

注①:根據目前的文獻資料,雲中腔最初的四大行皆為武行,也就是現在說的將、武生、武旦、武醜四行,文戲行當反而是在之後才發展出來的。

軍腔在雲中腔中地位最高,又稱軍吼或軍喉,祗有飾演將軍的將行才唱。其聲壯若風雷震,高可闘星雲,被譽為“震天吼”和“震天雷”,是雲中腔中最壯闊、浩蕩的風景。

鄉音又稱彩腔、野調、百花腔,是雲中腔中佔比最大的部分。若論留存劇目的數量,也是雲中腔諸腔調之首。鄉音來自百姓,豐富多彩,俏皮風趣。除了將行、正生、正旦外的所有行當,都以唱鄉音為主。鄉音戲保存有很多折子戲或小戲,尤其以三小戲(小生、小旦、小醜)為多,內容也非常貼近老百姓的審美趣味。

軍腔和鄉音在雲中腔歷史上有過數次分分合合,軍腔的命運更是跌宕起伏。簡單來說,在大部分時代,軍腔和鄉音往往各自為政,按時人記載,曾經有“軍班不唱民,野班不唱軍”的說法。當天下一統,雲中作為駐軍之地時,由於軍營喜用軍腔,以抬士氣,軍腔班便繁盛,而當國土分裂,割據政權偏安一隅,鄉音便繁盛。到了清朝,雲中不再大量駐軍,而成為朝廷流放犯人之地,官府許是認為軍腔所唱高昂之戲會煽動造反而以淫戲之由將其禁止,軍腔演員為了謀生,便都加入了鄉音班,從此軍腔與鄉音正式合流,雖然軍腔作為劇種被禁止,但軍腔系統在鄉音班被完整地傳承下來,名亡實存。

隨著天下再次大統,雲中地區成了天朝流放犯人的地方之一,其中有許多犯事的文人或被貶官員,這些人中不乏有學識之輩,他們中大部分人,終生都留在了雲中地區,戲曲曲藝成為他們抒發情懷和發洩憤慨的一種方式,於是,雲中腔的第三種重要腔調——官腔逐漸形成。

官腔又稱文人腔、書生調,是受中原和江南流放至雲中的文人士大夫之影響形成,其特點是戲詞多文言,用中州韻,專門表現有學識和地位的文人士大夫以及有教養的女性人物。正生主唱官腔,正旦官腔鄉音並重,閨門旦應工的人物中亦有一些需要唱官腔。清代昆曲部分或間接地傳入雲中地區,官腔戲很快吸收了昆曲的一些優點,使表演程式和唱腔都更加具有藝術性。官腔唱段多有文氣,更受文人士大夫歡迎,因此有不少文學性較高的戲文。據說清代很多官腔演員為了能夠提升官腔的地位,都或多或少學過一些昆曲(至於是直接還是間接學習就難以考證了,因為目前為止沒有發現解放前昆班直接入雲中演出的記載,不過確實有雲中演員前往外地學習昆腔的記載),因此官腔又有一個“西北昆”的俗名,但所謂的西北昆與真正的昆曲並不相同,雖然吸收了昆曲的很多曲牌和演唱技巧,但仍保留著雲中腔高亢悲涼的特點,配樂形式也依然是板腔體,或者簡單地說,“西北昆”可以與雲中腔中其它所有腔調同台演出,但並不能跟昆曲同台。

除了軍腔和鄉音,其它腔調即便有專門的行當,也沒有專門的戲班,而是作為軍腔或鄉音班的組成部分之一存在,劇目亦然。

當然,雖然不能獨立存在,但是以官腔為主的劇目和戲班還是有不少的。

#獨立存在指的是,僅靠單種聲腔體系便可以成立班子演出一定數量劇目並以此為生。

清中期,全國各劇種戲班陸續進京,北京成為中國戲曲的大碼頭,雲中地區由於旱害和貧窮等原因,人民生活變得更加困難,繁盛的雲中梨園行業失去大量受眾支持,很多小戲班就此消失。而大戲班為了生存,也不得不開始考慮離開雲中到全國各地跑碼頭賺錢。

#按說,雲中人本性不太願意離開故土遠遊,即便到了現在,雲中作為我國人均收入最低的地區之一,外出務工、求學的人口比例卻非常低。

以當時最有名的□家班為例,當時的班主將戲班一分為二(一說為三),其中一部分教給他的大弟子賀正(也就是後來的賀家班),由賀正帶領離開雲中跑碼頭賺錢,另一部分則仍留在雲中活動。

晚清時局動蕩,外出的雲中戲班也陸續回歸,其中尤以當初前往北京的賀家班影響最大。

回歸雲中的賀家班不但帶回了很多如賀喜(即賀喜官)這樣的一流演員和優秀的戲曲教師,帶來北京的皮黃、昆曲等劇種的聲腔和劇目,更帶來了晚清雲中最重要的劇作家王圭,以及原昆曲名伶、戲曲研究家□□□(即小白楊柳),雲中戲壇面目為之一新,也就是雲中梨園史上所稱的“一振三新”。

清末國家危難,雲中有識之士重新組建起了軍腔班,也是清代自軍腔被禁以來有記載的第一個軍腔班,希望能借此宣揚愛國主義和救亡圖存的思想,突出表現在當時打出的戲班旗號就是“救國戲”。其後在這種思潮影響下,又陸續有幾個軍腔班登上歷史舞台,軍腔經歷了近一個朝代的沉寂,重新走上了歷史舞台。其中的震天雷班、□將軍班和大羅剎班後來合併為紅軍第某某師軍腔演出隊,在解放後又合併了幾個民間的小型軍腔班,成為現在的雲中紅旗軍腔劇團,也是現存唯一一個大型軍腔專業劇團。

#該劇團隸屬雲中軍區,是軍地共建的劇團。

在軍腔班為救亡圖存發出怒吼的通時,鄉音班和雲中的各種小戲、曲藝班也在為了宣傳、甚至實踐新文化新思想而振臂高呼,其時新戲新聲新思不斷,使雲中地區真正進入了一個無論階級身份性別,全社會關心社會時事、投身國家興亡的熱潮,並一直持續到解放後,轉變為建設國家的熱情。可以說,雲中地區的現代化革命,是被雲中腔掀起,並伴隨著這高歌聲不斷向前。

到如今,傳統戲曲曲藝大都在現代藝術形式的衝擊上有所萎靡,雲中腔也再不復當年的輝煌。但雲中腔作為雲中人最高亢的聲音,依舊迴蕩在這片被白雲包裹的土地上,不曾,也不會消失。

一、雲中文博聯盟

1、雲中歷史博物院

雲中地區相關設定集。

2、雲中戲曲曲藝與民間藝術博物館

雲中地區戲曲、曲藝、民間藝術設定集。

(不定期更新)