渴望,思念,孤独,怨恨……

这绝不是人类仅有的感情。

抱有欲念被主人抛弃的器物,在春秋时分,化为人形。

而暗怀心愿的人类,也在寻求着某种际遇与改变。

科技的发展突破了概念的界限

传统与工业也在此融合碰撞。

而在微小悲鸣的背后,是一场被时代遗忘的哀悼。

器物与人类,是否能找到与之结缘的彼此。

两者的缘分与命运,无论善恶,就从踏入徒然堂的一刻开始。

欢迎来到徒然堂,

今天的你,也在期待着什么?

【黑帮PA 】

谁都知道巴尔托是艾利克森家忠心耿耿的狗。

老艾利克森活着,这狗为他四处攀咬、撕扯别人的利益交回来,

老艾利克森死了,这狗就野了,但依旧不走,拖着锁链在他坟边巡逻拱卫。

于是小艾利克森想到要做的第一件事就是把这链条攥住。他忙着念书、忙着玩,不清楚掌控一个帮派需要些什么,但这也无妨,他理直气壮,像每次回来过暑假时一样冲进巴尔托的办公室——巴尔托,帮我安排一台车。巴尔托,我要那个酒吧今晚包场。

——“巴尔托 ,你得帮我!”

“我已经在帮你了,小少爷。”火机就在手边,但巴尔托只是叼着它,抬了抬下巴——以前他负责给老头儿点烟,现在小的来了,这位置总该倒一倒。

可惜小少爷完全没这眼见力,依旧撑着桌子、使劲瞪着巴尔托。

哦,他抬手了……拍了桌子一巴掌。

巴尔托差点笑出来:锡尔的手臂是很细的,还很不会用力,整张手掌一下拍到桌子上,除了闷响还有闷哼,丝毫没产生震慑力。而他的胆量显然和力道一样虚浮,在这一下之后,愤怒的火焰便从他眼底退缩了(巴尔托猜,这火现在是烧到他自己的手上了),他飞快地瞄一眼巴尔托、又瞄一眼。

“什么叫‘已经在帮我’了?你可什么都没做……”锡尔的音量已经低下去不少,不过他依旧是在理直气壮地质问巴尔托,就像一只家猫在质问铲屎官为什么不给自己小鱼干。

漂亮的小蠢货。

可有什么办法呢?猫咪是真的不明白。就算给了它小鱼干也只会被当做理所当然。

这可不行。

巴尔托舔了舔发痒的臼齿,耐心同他解释:“就是说,我随时可以告诉手下人你不是个合格的继承人,一心只想借着名头泡泡妞花花钱,直接打断你的腿送去其它地方、自己来当这个头儿。”

“……你敢!”

“难道你能阻止我这么做吗?”他点着打火机,“啪嚓”一下、又一下。

锡尔看着他,怒气、指尖、双腿一个接一个地软化。

不能。当然不能。是锡尔需要巴尔托,不是巴尔托需要新老大。他沉默地向巴尔托奉上火机并递到嘴边。后者盯着他发出几声嗤笑,吹得火苗飘忽着烫到他的指尖,可他忍着疼,一点儿没动……好吧,只坚持了两次呼吸。

然后?

然后巴尔托讶然地看到锡尔翻出自己的烟,点上,恶狠狠地凑了上来。火星明灭,柔软的热度牵起他平直的嘴角。

——精明老头的儿子原来是个自作聪明的小笨蛋。挺有意思。

*

*

*

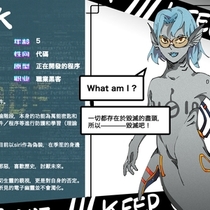

【2099PA 】

老弄堂的房子已经不值钱了。

桥架、电缆压住漏水的屋顶,苔藓、不锈钢架住快坍塌的墙。它们太旧,不得不借住新事物继续苟延残喘。

“因而失去了原有价值。”给“价值”下定义的大人物这么说。

每块砖、每片瓦,他们收集全了所有资料,甚至墙角被狗尿腐蚀的痕迹,然后搬去云上,在那里重现了彻底破败前的街区,将其作为历史文化建筑重新保护。新型号飞行巡逻机每刻钟都会慎重其事地经过,大人物们特别定制了数据代码和外壳,让这些科技感极强的小东西能毫不突兀地融入这片区域。

复刻面面俱到,唯独忘记了一样。

——老弄堂的居住者。

跟铜吊壶里的开水一样,居住者们先是为自己的生活痕迹被拆离而沸腾,要求要么让他们搬进上头的新家园,要么给让他们能去上头的拆迁费,可大人物们总是有很多要做的事情。等他们忙完,这片区域的居民已经跟着补偿款,补充经费这些东西一起从他们脑袋里蒸发得一干二净了。

所以,在2099年1月30日弄堂里的这一深夜,巡逻机不见踪影,监视器早就报废,警报器照例对往水沟排混油废水的商家一声不吭,弄得边上缓解呕吐欲的锡尔再难克制。他的喉头痉挛,满到嗓子眼的浑浊酒液从指缝漏进水沟,里头搀着已看不出原型的半固体。

天,这可都是钱。卖命赢的打赌钱!

锡尔舔着发酸的嘴唇瞪向那层覆着斑斓色彩的污水。立刻,又一阵呕吐欲袭击了他,逼着他起身去别的地方休息。这对醉鬼来说不是个简单事。他走得歪歪扭扭、没几步就踢到了躺倒在灌木间的男人。

“草……!”锡尔又给了他一脚,下腿的位置显然没找好,他捂着脚倚去了树木边上,而呼吸平缓的男人呼吸平缓。锡尔来来回回打量这家伙,好半天才想好适合自己下黑手出口气的位置。

他看起来怪凶悍的……好像有出现在过拳赛广告上?

锡尔盯了他会儿,突然安静而迅速地去解他的衣领——里头有枚项链,闪着贵金属才有的光。

而这里没有任何见证者。只除当事人自身。他伸出手——

*

*

*

【2099PA·童年的一面之缘 】

巴尔托满不耐烦地杵在门口,被阳光扎着后背。

即使是拳场倍数瞩目的新星,也不能逃脱休假时被揪着帮忙家里送外卖的命运。汤已经晃出盒子,馄饨像袋装金鱼似的在包装里晃荡,热气熏得他手疼。室内倒是有充足的冷气,但或许是因为门口堵着个小小障碍物,绕不动路的冷气将将停在他脚趾尖,一点也帮不上忙。

热死了。

他咽着唾液解渴,跨了一步,把手里的袋子怼到“障碍物”面前:“拿着啊。”

事实上,那是个裹着厚被子的小孩。

他几乎把自己包成春卷,只有眼睛露在外头,从40厘米之下吃力地瞪着巴尔托,见他胳膊一抬,立刻腾腾腾地退回房间里,还试图把门踢上一一没空出手,它们正忙着用力捏枕头一一巴尔托赶紧伸长了腿卡进门缝。

“喂,你的外卖!”

他说得急了点,小孩立刻被吓得一哆嗦,死死扒住门把手往外推。他憋着一股劲,整个身体都抵在门上,连落下去的枕头都來不及捡。

他绿色的眼睛水蒙蒙的,但巴尔托的烦闷无法被浇灭。他无视这小不点的惊惶,硬生生把他抵着的门拉得更大。

“放哪儿?”

他看向小孩的脸,惊奇地发现阻力完全消失了。小不点愣愣和他对视着,突然打了个冒出泣音的嗝。

“妈,嗝,妈妈...”

他哭着跑回房间深处,比夕阳浅一点的红发钻出散乱的被子,让巴尔托觉得脸孔被晒得发烫。

我可什么都没干。

他在心里嘀咕着,把汤放到了地上。

“谢谢惠顾咯。”