话说这世上万事皆缘起,因缘生万物;万物又有灵,就此诞山川精怪,飞禽鸟兽。

大清尚书纪晓岚先生有云,事出无常必有妖。这林林总总的东西多了,便会起争端,扰世间清闲。

只是非人的东西要是搅乱伦常纲纪,也不好叫人判断,因此诸国就此暗地里建立了各自的组织。

说到这里,便要提一提那中国的六扇门——此地搜人类中的能人异士,又招神佛妖怪,为的是清查异常、解决事件。

正是因其存在,世界齿轮啮合如常。

本企为参考了现实世界半架空企划,并不会涉及南京的严肃历史事件。可当做现实世界的平行时空看待,并无法完美还原南京的人文地理风土人情,考据党切莫较真,介意勿参,感谢理解。

还是请当番外看谢谢大家,我给大家哐哐磕头

“……”

“…………”

诡异地寂静在几人之间蔓延开。

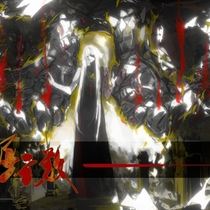

废弃水泥楼内已然一片混乱,到处都是干枯烧焦的枝叶,更有甚者还似碳一样燃着红色的星点光芒。

“那个。”陈知安自知理亏不得不最先开口,“辛苦后勤科的大家。”

“我本来在床上打塞-达玩得好好的。科长一个电话我把游戏机摔了。”

出云红躺在另一边装死,好像肩膀上的那点伤口能要了她半条命,一米七几的个子就那样直挺挺地睡在那里,好似一根刚被砍下来的甘蔗。

“我——”

“我好不容易赶过来,差点撞上墙,还被人看见,还好那是我多年老伙伴。”邓云青揉着太阳穴深吸一口气,“结果还没在科长办公室站定就被一股脑塞进车里一路奔驰来到这里看到这等惨状简直如同惨绝人寰天崩地裂山石塌陷日月无光天河倒灌四里八荒皆为焦土——”

陈知安猛地打断他,深吸一口气——又一口气,在众人众目睽睽的盯视里,最后又一次吸气,半晌才说:“你让我喘喘。”

如果不仔细看根本看不出地上那根红甘蔗正在细密抖动。

邓云清“……”

陈知安终于觉得不那么胸闷了,环顾一圈用几乎毫无差异的口气问道:“惨绝人寰天崩地裂山石塌陷日月无光天河倒灌四里八荒皆为焦土?”

邓云青一指地上的出云红和倒在四处正在被救治的受害者“这不惨绝人寰?”又一转身指向被钉出凹陷有些残缺的墙壁窗沿,“这不天崩地裂?”随即抬头指着三楼簌簌落下的灰尘,“这不叫山石塌陷?”而后转首侧目看向天边,“日月无光。”视线下移看向地面散落一地的爬山虎汁液,“天河倒灌。”最终缓释周遭,枯死的爬山虎落得到处都是,灰白色的墙壁上几乎都被染成了枯黄的焦黑,邓云青冰冷的目光落在陈知安身上,上下一打量,那两块镜片上透出一点怜悯的光,“四里八荒皆为焦土。”

陈知安觉得自己被烟雾憋住了。甘蔗抖得像开了震动模式。

最终在周遭所有后勤科同事的瞪视以及赞同的目光中,在邓云清那怜悯又笃定的眼神里,陈知安败下阵来,双手一举开始背法条。

“《刑法》第二十条规定:“为了使国家公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害行为,对不法侵害人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任。”

邓云青“……”他猛地从背后拿出那个裂了一半的掌机,扣掉了保护壳,亮出里面贴着的一张通讯用的符纸。又朝陈知安亮出了被加持过后,信号满格的屏幕——只见那屏幕上赫然两个几个叫人瞪掉双眼的大字‘执行科办事处’

陈知安两眼一翻,和出云红双双倒地不动成了一高一段两根待宰的甘蔗。

执行科办公室内

白茶坐在办公桌后面,尾巴晃着有些漫不经心的样子。

陈知安面色凝重,姿势标准,双手五指交叠紧贴后背,双脚打开脚尖与肩膀齐宽,脚跟微微内靠形成无可挑剔的四十五度夹角,目视前方收紧下颌。

赫然一个标准军姿。

白茶猛然想起这位姑娘的出生,母亲是特种部队退役功勋军人现任武术教练,父亲省市高级法院堪称青天大老爷的高级法官,本人出身军校优秀毕业生。

一时间更头疼了,以上三点齐聚一堂汇成四个大字——惊世刺头。

“陈知安——”

安字话音还未落下就听响亮一声“到!!”响彻整个办公室,震得门外路过的员工差点摔了手里的头。

这一嗓子差点把白茶昨天的懒觉都喊醒了,执行科科长呆愣半刻,终于意识到今天不能善了,从抽屉里掏出一沓两指厚的报告纸,一盒黑水笔推了过去。

“先口述吧。”

陈知安微微垂下眼,还没来得及戴回隐形眼镜,现在眼前一半清晰一半模糊,显得她表情更加愧疚了。

“我和红姐两人大约是凌晨两点到的事发现场,诱饵勾引不成决定潜入作战,在途中我被绑走想索性釜底抽薪遂未反抗,红姐应该是遇到了欲要拖走成年男性的变异爬山虎,鏖战多时不敌,在追击途中与我相遇。”她吞了口唾沫没敢去看白茶的表情,“我被拖走后听见了水声,大约是爬山虎在饲养人类或者动物,以便更长久地在活物身上获取热量,随后我与大量爬山虎缠斗,为了脱困才用的烟雾符,最终致使整栋楼的爬山虎燃烧殆尽。”

白茶从中听出不对,又细问道:“伤亡呢?”

“死了些小动物,无法计数,昏迷一人在医院观察,轻伤一人。”陈知安军姿站多了倒也不觉得累,此时只觉得心里憋得有些发慌,口干舌燥。

“我是问……算了。”白茶知道陈知安嘴里说的昏迷一人和轻伤一人的概念,两人一个是三天未进食只有水喝有点虚脱,还有一个只是在被爬山虎拖动的过程里有点擦伤,现在已经被安顿好消除了记忆重新回工地上班去了。

但是按照把人带回来的后勤科说出云红肩膀上的伤口贯穿前后肩胛骨,其实有一点点难办,三个月最好不好大幅度动作更不要说举起她那把枪,已经被医生明令禁止没收了,刚才似乎还想要偷偷拿回来。

陈知安伤的不重,为了脱困自己把手腕当了回可拆卸部件,有点软组织挫伤,阴阳眼倒是有些用眼过度的趋势,医生也已经开了药每天点点缓解疲劳就没事了。

白茶敲着桌面看向陈知安手上的烧伤和焦痕给她开了张单子:“回去停职半个月,写一份详细的报告书出来,扣你半年奖金。”

陈知安又一声响亮的“是!”脱口而出。

转身一出门又看见邓云青站在不远处推了推眼镜。

“去吃火锅吗?”

“可我要去罚禁闭。”陈知安有些蔫,连自己掉了的那个假发片都没想起来。

“什么时候要罚禁闭了?”邓云青不记得还有这项规定,“你是不是听错了?”

“可是科长说要停职半个月。”

邓云青更不解了:“他给你文件明令禁止你出门了吗?”

陈知安摇摇头。

邓云青又说:“那他给你批条子说你要在家里禁闭吗?”

陈知安看了看手里的条子又摇了摇头。

邓云青逐渐开始无语:“那么他开口说过闭门思过四个字吗?”

这是一个成语,一般不用在口头,陈知安没反驳,还是摇了摇头。

邓云青斩钉截铁道:“那就是可以在火锅店禁闭的意思,快走!”

——END