欧罗大陆,圣别纪元后期。

血族女王莉莉安突然失踪,几乎同一时间爆发的怪奇疫病让人类数量逐年锐减,失去管控的血族加上疫病的席卷,让整个社会动荡不安。

将一切扭转的契机在于教会发现血族的血液竟是能治好疫病的良药。

从此,以血液为中心的利益旋涡将整个世界卷入了其中。

【创作交流群:691199519】

短,超级短

大半夜突发奇想码的,有问题等我明天醒了再改【。

补一篇和珍珠逃跑有关的日记!

其实主要是想写一些一般人对圣女的态度【

所以这部分就请当做是露露觉得自己记录了不该记的东西,所以撕掉藏起来了!

====================

XX年12月12日

说起来,这两天都没有看到珍珠的身影……

虽然我们圣女并不会一直都在一起行动,但到了晚上就寝的时间,大家还是都会回到寝室的。

珍珠也并没有像我那时一样犯错,应该不是被关了禁闭……

尽管我们也曾问过玛歌修女,可她始终不曾做出回答。

只是她脸上的神情实在有些奇怪。

XX年12月13日

今天在中庭,我似乎“听”到了什么不该听的话。

那两位正在交谈的神父和修女应该是知道圣女没有听力,所以并没有顾忌从旁经过的我吧?

尽管我也没能从他们飞速开合的嘴唇运作中读懂全部的意思,但靠猜测也能拼凑出一些事实。

珍珠似乎是逃走了。

那位年轻的神父是如此义愤填膺,他说的那么快,以至于我只能分辨出只言片语。

“明明是被神选中的圣女”

“如此光荣的使命”

“怎么敢逃走”

不过比起他激动的样子,那位看似温和的修女更让我记忆犹新。

我对她有印象,因为她经常会偷偷塞给我们一些玛歌修女不允许我们吃的糖果,还会教我们修行时偷懒的诀窍。

可是这样一位温和的修女,那时却露出了十分为难的样子。

“虽然确实是些可怜的孩子,但怎么能逃走呢?”

“她怎么可以这么任性,怎么可以不为我们去死呢?”

(此部分被凌乱地划掉了)

原来,他们是这么看待我们的吗……

确实,弱小的我想要为大家派上用场,就只有献上自己的生命这一条路……

可是,如果我们还对生有所渴望……不!不行!一定是最近发生了太多事情!才会让我这么胡思乱想!

我已经选了这条路了,不能回头了。

(此句被描了数遍,甚至划破了部分纸张)

雷涅,尤莱亚,我好想见你们……

前文:

序章 第1-2节 http://elfartworld.com/works/9215613/

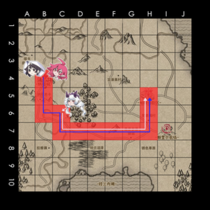

第一章 (纳塔城攻防)

第3节 http://elfartworld.com/works/9218030/

第4节 http://elfartworld.com/works/9220757/

5、

战场上的时间开始拉长,延缓。米迦勒意识到自己终于陷入了疲惫。

没有人能接替他们的阵线进行轮替,因为相似的战斗爆发在纳塔城的每一处。整座城市已被开膛破腹,街道像是被海啸席卷,留下遍地的黑色半凝固液体与几丁质。民房成了壁垒,地窖变成了居所,而广场与花园这样的开阔地则化作了腥臭不堪的屠宰场。

大部分人近战装备都耗损到了故障的边缘,而枪管总是过热的。他们斗篷和猎装外套上荣耀的绶带与徽章都已经污损不堪,浑身浸透了硝烟与汗水的味道。猎兵队已经不眠不休奋战数日,唯有轮流补充弹药和食水的短暂机会。

米迦勒不断下令准备更多陷阱,规定下一条撤退线,启动备用的猎场……转移,防御,然后再转移……队长的发号施令维持着事情依然在有效运转的表象。湖骸的死伤不可计数,但猎兵依然不占优势。

而对那些身处搏杀当中的人来说,一切过去与未来都不复存在,唯余当下。伤口的钝痛、失血造成的恍惚,都来不及被感知就抛向脑后。酸痛不已的肌肉因肾上腺素而持续超负荷运作,他们片刻不可停下。死亡的吹息已经抚上了他们的后颈,动作慢一拍就可能被追上。

安妮耶身上的金属甲片已被剖开、撕裂,残破的猎装难以辨认颜色,因其浑身上下都滴答着红色和黑色的液体。她自己的鲜血与汗水,死去敌人融化的形体,在猎兵脚下汇聚成了一滩粘稠的水洼。灼热的痛苦在安妮耶浑身上下燃烧,却也刺激着她所剩无几的求生意志。

只有她的同期猎兵战友们依然记得她的本名意为羔羊,但她绝不引颈就戮。早在第一次踏上战场之时,她就为自己赢得了受洗之名——安塔莱斯,灼热闪耀的天蝎之心,刺破黑夜的红光。

在安妮耶对面,湖骸变化成拉法叶的样子,张开双臂向她走来。安妮耶的眼中因愤怒而闪耀着明亮的火焰。真正的拉法叶早已经重伤,不省人事地倒在她身后的地面上,面庞朝下,不知死活。安妮耶自己的一条左臂也已经被湖骸扯碎,藏青色的袖管空空落落。她以仅剩的右手握持自己的弯刀,而嘴中叼着另一把本属于拉法叶的弯刀。

“回来!”米迦勒冲她大喊。当安妮耶回过头时,米迦勒看到她的脸上只剩下半张面孔——如同被强酸溶蚀的左半张脸上,融化的眼球正从眼窝里如水银般滑落,面部肌理根根分明地裸露在外,脱落的皮肉堪堪挂在原处。

安妮耶的牙齿紧紧咬合在刀柄上,隔绝了一切可能的惨叫。浑身受创的猎兵依然站立着,每一片衣衫与铠甲中都盛满了自己的骨渣和血浆。被砍断了三臂的神明还在释放祂的怒火,这真是不可思议。

但米迦勒很清楚这不能再继续下去了。“把拉法叶带回来,”他向身边的新兵下令,米迦勒很清楚安妮耶为何不肯服从命令后退,“立刻。”

两名年少的新兵像影子一样蹿了出去,他们负责救援的部分,而米迦勒则站到了安妮耶身边,保护她毫无防备的左侧视野。

他能帮安妮耶争取一点后退的时间,但这不足以阻止这个地区的陷落。然而,就在他升起失败预感的同时,米迦勒的余光确认到不止一个身影同时袭向了湖骸——其他的猎人们来了。

多彩的外套与斗篷打破了猎兵队单调的藏青色战线。和静默令下默默战斗并默默死去的猎兵不同,他们呼喊着在杀敌间彼此联络,不同地区的口音诉说着同一种语言,粗鄙直白的人类语言,回击着湖骸无可名状的歌声。

先前这些猎人与猎兵队的碰撞并不能称之为友好。在外人看来,猎兵队仿佛严整划一的人偶,装备精良,威武逼人,唯独没有开口的功能,甚至分不清职级上下和彼此名号。他们的排外在沉默中表露无疑,而唯一会开口的米迦勒也不是什么风趣健谈的对象。

猎兵队过于封闭而神秘,每一名工会猎人也特立独行。但毫无疑问,他们留在纳塔城都是为了同一件事,那就是让所有人一起活着看到下一次日出。

在猎人们的帮助下,猎兵队得以带着他们重伤的成员后撤。安妮耶立时脱力跪倒,如同圣像前进行临终涂油的罪人,四肢无力,头颅低垂。自她终于松开的齿列之间,拉法叶的弯刀当啷地跌落在地。

她在跪下去的瞬间就已经完全失去了意识。米迦勒捞住自己的姐妹,将她转交给一名来自教会的医者。哪怕是猎人公会的医师也已经快要束手无策了。虽然他们的阵地倚靠着猎人公会的仓库,弹药几乎无穷无尽,医疗用品却不在其中。

所有阵营的援助和配合都被接受——或说他们根本来不及互相商讨协议,就已经在兵荒马乱中开始合作了。米迦勒不得不重新计算手中的有生力量。确认死亡的,重伤难以恢复的,以及失去装备行动受限的人员比例正在上升。一部分后勤人员被再度启动了,包括那些他原本不愿意指挥的民兵。现在每一个豁口都至关重要,任何人都被视为作战单位。

拉法叶和安妮耶,战线上又失去了两位可靠的战友。三名新兵中有一个已经被纳塔城地狱般的围城战击溃,陷入了精神性的恐慌,不再适合正面作战。在乌烈和奎洛罗的坚持下,工会已经从地窖中搬出了一批又一批增援兵备,但那终究不是有生力量,而米迦勒手中的底牌已经所剩无多。

他的目光转向了猎兵队的马车。

“乌瑟尔队长,我们需要你。”

当他被唤醒时,乌瑟尔尚处于药物制造的平稳梦境之中。柔和的日光下,一匹白金色的汗血宝马谨慎地碎步向他靠近,鬃毛在微风中猎猎摆动。没有缰绳和挽具的束缚,那对人性化的乌黑大眼中依然带着惶恐不安——它一定是刚刚脱逃。

乌瑟尔在成为猎兵前曾是一名马场小厮。对他而言,安抚牲畜,特别是应对马匹,比和大多数活人说话还要更加自在。几乎不加思考地,乌瑟尔就开始安抚那走失的白马,一遍遍以整个手掌和五指梳理抚过它温热出汗的颈项。

而它的主人很快在其后现身,一个身处阴影却同样纯白无瑕的形体,让乌瑟尔不禁愣神,难以分辨那是否是自己的幻觉,抑或真的有神明能从古老的诗歌中走出……

回忆中的场景扭曲,散碎了,如同沙丘上被夜风吹散的足迹般无影无踪。随着米迦勒的召唤,乌瑟尔从自己的深层梦境中苏醒,但那温血马柔顺光滑的皮毛触感仿佛依然停留在他的指尖——他如今皱缩如同枯枝的指尖。

乌瑟尔在羊水般的棺液中张口,无菌液体灌入,早已失去功能的心肺系统并没有做出本能的溺水反应,而是由机械泵动继续平稳工作。取而代之的是一具永远不会咳呛的扬声器,代替他的喉舌发出了声响:“狩猎是否顺利?”

“猎场已至极限,”米迦勒向他报告,“守卫目标仍未陷落。”

他的话中并没有任何悲观或绝望,只有冷静谨慎的评估。这种特质也是铁柩圣人们选择擢升他为新任队长的原因之一。

“我们退无可退。”

米迦勒离开了铁柩面前。棺椁开始发热,而不再冰冷。这是电机全面启动的信号。除了始终开启的维生装备,自检系统也已经上线,随后便是火器连接。

“那么,我们将不再后退。”

乌瑟尔隆声回答,铁柩抬升站起。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

铁柩圣人乌瑟尔回忆里那个是瓦尔爷爷哦(没意识到对方是血族之前遇见过)