强行打卡

其实还是小满的剧情

死线过了就改过去

09

缘,终究会断,没有尽头只是人类一味的自欺欺人。

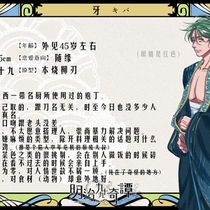

不是不知道,只是没想到会来得那么突如其来,牙只是没料到他竟是如此在意。橙红色的火光倒映在一片猩色的眼中,作为厨师的手向来是最稳定的,如今它却在颤抖。

看清火源的那一刻,付丧神猛地偏了头。

“命!”只一个转头,那双眼里浮现的惊惶几乎一闪而过,男人的无助立刻刺伤了他,捏住宫命的肩膀想要唤回他的神,却只能感受到掌心下压抑着的轻颤,牙差一点想撒手。

扳过他的整个身子,牙知道此刻宫命的眼里映不出他。一汪清泉化成一滩死水。

牙回头看了一眼冲天火光,仿佛被肆虐的不是那座宅邸,而是他的刀。他并不想在这个时候远离好友,但他仍是一咬牙将无法动弹的宫命安置到安全的地方。

付丧神冲回他的家。

早有预料不是么?

他留不住任何东西。

死线战士强行打卡

OOC属于我

不知道在写些什么,看看就好

剧情接凪彦的【http://elfartworld.com/works/138487/】

过几天再补前置

-----------------------------------------------------

他从沉睡中醒来。

睁开紧闭的双眼,眉间的褶皱丝毫不见平息,猩红色的眼中快速地闪过一丝晦暗不清的情绪,又迅速消逝于懒洋洋的死水中不起波澜。

仍旧有些昏昏沉沉的付丧神张开五指,随意地活动手指和手腕,牙慢慢地将藏在记忆断层里的片段回忆起。

啊啊又来了。

很快常年处在浊化边缘的家伙就明白了,他再一次失控了,不是没有预料到,这也不是第一次,之所以重蹈覆辙也只是因为自身的放纵。这一切不过是那些让人恼怒的琐事的重复罢了,跟过往没什么不同,只不过是不断重复浊化、被净化的枯燥过程。

如果一成不变,倒不如……

及其突然地,还未完全成型的阴郁神情僵在了牙的脸上。

因某个片段而焦躁起来的男人气势如虹地拉开大门,木质的门扉在他完全没有收敛的力道下发出不堪重负的呻吟,这番颇大的动静同样也惊到了守在门外的人。

望着转过来的脸,那双平静的眼,牙好不容易提起的气势顿时一泄如注,甚至在他那张时刻写着天王老子我也剁给你看的臭脸上破天荒地露出些许的尴尬。

男人上上下下、来来回回打量宫命好几遍,但他向来不擅长臆测情感、想法这类七拐八弯的东西,看不到原以为会看到的神色,一向没什么耐心的人果断放弃了探寻。

“过来。”

伸手拨开杵在眼前的男子,牙一扯他的袖子带着人外往走。

宫命被拉得脚下一个踉跄,步伐凌乱地跟着直往前冲的男人走了一会儿才找到能跟上他的步调,牙手上的劲不大,他也就没想着要甩开。沉默放在宫命身上是习以为常,换成是不定时炸弹就太难得,宫命望着眼前挺直的脊背有些疑惑,“……牙?”

急吼吼的步子一顿,没有真的停下脚步,却还是缓了速度,他侧过头看向终于并肩而行的人,“啊?干嘛?!”

到了这会儿,对于前进的目的地宫命也有所猜测,会开口叫住男人是感觉到了他的心情不佳——即使牙一天里有23个小时都在狂躁期。

宫命等着,等着牙开口。这两名付丧神之间,撇开银锭付丧神时不时会说些小故事不提,述说者从来都是坏脾气的菜刀。

“……”牙瞪着身侧的友人,两秒钟后败退,烦躁地撸了把头发,语气罕见地郑重,“我不会与你为敌,现在的我做得到。”

没有为狂化时的所作所为辩解,也不对未来做出任何承诺,有了两次前科再说没有下次根本就是拙劣的笑话,不如说第三次只是时间未定。

总是游走在灰色边界的付丧神早就认清了自己,炸药桶般的自己是清净屋甚至是同类眼中的问题儿童麻烦源,曾经的他并不暴躁,在几经人手之后他的本色早已蒙尘。不曾后悔,也无意改变,肆意放纵恶念丛生。

然而不知从哪一刻起,安静存在着的青年成了这样的他为数不多的朋友之一,这对他本人来说大概也是件不可思议的事。

正因为如此,哪怕是钝刀如他,也明白在经历狂化之后该对友人说些什么,而对他来说「现在」正是他能说出口的、也能尽力去做到的。

“……等一下!”没等到宫命的回应,变扭着道歉的人率先自行破坏了气氛,再次想到并且意识到某件事的牙拔高了音量,“不要告诉我你跟那个小子结缘了?!”

话题跳脱地太快,宫命反应了几秒才明白牙口中的「那小子」指的是八百屋凪彦,他的新任结缘者兼把牙打到被净化的清净屋。

“没关系,我也不会。”宫命重复着战斗中说过的话语,见到气势汹汹发出质问的人有一瞬的愣神,唇角微不可见地扬了扬,“他是八百屋,八百屋凪彦,是我的契约者。”

牙深吸一口,按耐住破口大骂的冲动。

“混账人类!”事实证明,坏脾气是没法压住的。

眼看着就快到门口,脚尖一个偏转,牙往另一个方向冲去。

他松了手。

宫命转了转手腕,被拽了那么久也丝毫不见疼,接着快步上前挡在牙的面前。

“他是个好人。”

“我听到了,那时候就听到了!重复那么多遍,你是想当老妈子吗?我没有在质疑你,爱跟谁结缘就跟谁结。”

“你也可以试试。”

“啊?”

“跟他结缘。”宫命很平静。

尽管那时极尽嘲讽,牙也在渴求着某些他不再奢望的东西,不光是在那场突如其来的战斗中,就算是在平时宫命也隐约有所感知。

“你没有否定他。”哪怕脱口而出的是满满的嫌弃,“你没有,所以试试。”

牙看了他一眼,又换了个方向,这回宫命没有拦,任由他泄愤般地甩上门。

“拿去。”

等门再开已经是一小时之后,门外的人一名变成两名,牙挑着眉看向多出来的清净屋,也不多话随手把手里的碗塞给一旁的宫命,又走回厨房。

“多出来的。”牙很快就重新回到他们的面前,端着另一份银耳莲子汤递给凪彦,“这个时间也就这点材料,随便凑合一下。”

“这算是……道谢?……还是道歉?”清净屋原以为会先挨一顿揍,看着手里的甜品有些哭笑不得,如果是阿晓的话应该会很喜欢吧,看起来味道就很不错的样子。

凪彦舀了一口放进口中。

果然这个男人厨艺的造诣很高,如果没有注入心血,这碗汤也不会令人想要拍手叫好。

又舀了第二口,接下去第三口,直到饮尽所有的汤汁,凪彦放下手中的碗,一直忍耐着不出声打扰进食的菜刀终于正视这名净化过他的清净屋。

“道谢道歉,不管是道什么都不是。正好有多,不想浪费食物罢了。”

正好多出一人份。

“很好吃,谢谢。”凪彦笑笑,不准备揭穿他。

同样都具有攻击性,身为狂百器的牙和平时的牙,不能说是判若两人,只是现在的他气势稍弱,看起来很有意思,但也许只要他愿意,再次成为狂百器也不是件难事。

“觉得好吃就行。”道谢的话语让他措不及防,牙眉心一跳,提起凪彦的衣襟,“你听着!我要你……有意见没!有意见就杀了你。”

“什么……?”

似乎是关键词的语句被说话者故意模糊。

牙发出一声冷漠的鼻音,松开扯着衣襟的手,劈手夺过空了的碗,“好话不说第二遍。”

阴晴不定的付丧神还真难以捉摸。

好在有熟悉他的付丧神在身旁。

“他想跟你结缘。”

在凪彦了然的眼神里,厨房的门再一次把人隔绝在厨刀的世界之外。

签下彼此的姓名后,一纸契约成。

没再多看一眼,牙转身就走。第五任契约者的声音从后而来。

“我都还没问过你理由。”由半胁迫式地强买强卖到缔结契约成功快得如同暴风过境,加起来连半天都没到。

“那你呢?”牙在原地等了一会儿,难得心平静气,他扯开一抹笑,暗带嘲讽,“跟一把克主的废刀契约?你应该知道我的名声,狂百器后补是吧,整天想着净化来净化去,也不嫌烦。我还以为你会觉得被我杀掉更划算一点。”

明明是自己提问在先,这人却摆出一副老子问你就该答的霸道模样,凪彦摸了摸腕上的镯子,“你跟宫命是朋友。”

十分难得的,牙被噎了一下。

等不来回答也没有关系,凪彦吁出一口气,定定地看着自己的付丧神。

“走吧,回家。”

半饷,身侧传来幽幽地叹息,音量轻到凪彦差点以为是错觉。

“你不是厨师。”

尝试一下,兴许能有改变。

地点火山,气候凉爽。

“……这跟说好的不一样。”

耷拉着头,大半张脸都埋进厚厚的棉围巾中,布拉德哭丧着脸嘀咕。这也怪不得他抱怨,根据他所收集到的情报,这本该是一次避寒兼赚外快的愉快旅途,前不久还只是站在火山口的人十分满意。

冷,真冷啊。随着他的愈渐深入,体质敏感的他很快便意识到了不对劲。虽说自己觉得冷,但布拉德知道此刻的气温对正常人来说仅仅是舒适的凉爽,放在哪都不稀奇。当然,如果地点是一座死火山的话,就两论了。

“呼……十二层。”布拉德搓了搓手,冰凉的双手迫切地想要回到被别到裤腰带后的温暖手套中,但为了不影响探索的进度他只能耐着性子打量四周一成不变的景色,“照这样下去,顶多到二十层,我就该消极怠战了。就算是你,战力多少也会下降一些。”

“我知道,我知道,那东西是不会在这里的。”

自言自语的男人摸了摸无论何时都不会离身的耳坠,冷静地分析着目前的状况,只有布拉德的对话对象——哈特知道,从他的手指接触到银质耳坠的那一刻开始,焦虑便已开始蔓延。

“但是——我也不想空手而归。”

沉眠在体内的冒险因子在躁动,宛如红宝石的双眼中闪烁着奇特的光芒,“既然来了,敲下点火山岩壁带回去当伴手礼送给那些家伙也不错。”

完全看不出是开玩笑的样子,布拉德在石壁上摸索着,就像是真的在人真难挑选着喜爱的石块一般,没过几分钟,笑意爬上了他的嘴角。

“啊哈。”当手指触碰到某一处石壁,指尖沾染了些许的粉末,赤色的火山石的粉末,像是嗅到了猎物的猎犬一般,布拉德快速地扫开这些掩人耳目的粉末,“宾果!”

这道声音多少掺杂了一些讶异,布拉德先前注意到这些浑然一体的石头内部有一个小小的中空区域,这当然是他敲击了一次石壁表面得出的结论,作为一名经验老道的探索者显然是游刃有余。饶是如此,他也不会想到魔石竟是直接嵌在石壁内,只露出了薄薄的一层表面来告诉寻访者它的真实身份。

魔石完美地契合在壁面,光是用肉眼去看也知道凭一人赤手空拳的蛮力一时半会儿是无法将其剥离,不过这也难不倒布拉德。

他的手再次触碰上那枚耳坠,不同的是,这一回他动用了精神力。

“呼吸一下这寒冷的空气吧,哈特。”

首先有变化的是这一小方天地的温度,随着温度的缓慢爬升布拉德露出了舒心的笑容,哪怕只是一丁点,也能让这个极度惧寒的家伙感到高兴了。

随后,应声而现的是一头威风凛凛的雄狮,哈特舒展着赤色羽翼,热浪扑面而来。布拉德丝毫不惧,他一手抚上令人爱不释手的绒毛,大半个身子都惬意地埋了进去,“还是这样舒服多了,对吧?”

“你啊……”高昂的头颅缓缓低下,如曜日般灿烂的金色兽瞳中酝着关爱之色,如山岳般稳重的声音令人徒生出一股安心感,“先干正事,B。”

“对,正事。”神色间的嬉笑还未褪去,布拉德仍旧是那副吊儿郎当的模样,他拍了拍眼前这只庞然大物的腰部,“我数到三,把魔石搞到手。”

“三。”

靠着那身绒毛的掩护,布拉德神不知鬼不觉地握住露出半截的刀柄,伴随着他的一声令下,蓄势待发地短刀刹那间脱手而出,同时一道能灼烧人眼球的猛然扑出,两者的目标正是在一旁窥伺的巨型蝎子。

多年来的陪伴与共同作战,令一人一狮只靠一个眼神,甚至是一个小小的动作便能领会对方的意思,早在发现魔石之前布拉德便察觉到这只蝎子的存在,活物总比那么一颗小小的死物好找得多。自然,他也有了对应之策,挂在嘴边的笑容不是懒散,而是运筹帷幄。甚至哈特还有闲心,在擦身而过的瞬间一爪拍在短刀上,加速了暗器的飞行速度。

短刃当仁不让地插进蝎尾与身体的连接处,奈何短刀太短无法将蝎尾整条切下,布拉德望着紫莹莹的毒钩撇撇嘴,“还有点难缠嘛。”

有点难缠,也仅于此罢了。

没有动用一分一毫地优势,仅凭着肉体力量的哈特仍旧占尽了上风,自顾不暇的毒蝎没注意到有个人悄悄地摸到它的身后。

“这把刀。”当它终于意识到尾部的情况,布拉德已是反手握住了刀柄,“也该物归原主了。”三言两语间,割断了长如鞭的蝎尾。

尖锐的厉叫划破天空,倒提着短刀的布拉德皱皱眉,也不管临死反扑的困兽,蹲在地上自顾自地将蝎尾解体,简单地处理完毒钩便把它装进背包中。

“好歹也能收回点本来。”

“下次,找点有挑战性的来。”轻而易举地料理完毒蝎,哈特踏着傲然的步子来到石壁前,“此地不宜久留。要是完事了,就趁早离开。”

“我知道,我知道,别再念啦老妈子。”伸手接住它像切豆腐一样切下来的石块,布拉德继续动用短刀将魔石从中挖出,“你以为我愿意待在这里吗?”

“这里没有。”

“我知道。”

这番对话就像是重复播放的老旧磁带,在这一刻卡带。

如今整个世界为了一个ARM「世界」而动荡不已,各方势力都被惊动,包括布拉德自身所在的洛比利亚,但没人知道「世界」对他来说,仅仅是一个余兴节目。

只要找到「那个」就够了。

布拉德看着凛凛狮王的额头的十字疤痕,眼神微暗。这道伤疤并没有损害到哈特的神骏,反倒是为其添上一份英武,也只有布拉德懂得伤痕的意义。

他抬手按住自己的额头。

那道疤本该出现在这里。

曾经那道伤口深可见骨。

“我会找到它的。”

“我知道。”

哈特俯下身子,半趴在地面,伸出巨大的狮爪,柔软的肉垫蹭着他的头,一如儿时的时光。那美好的,不复存在的回忆。

象棋兵团。

当这个词汇浮现在心头,布拉德翘起唇角,血眸中映出残酷。很快那抹神色隐去,另一道身影突兀地出现在他的记忆中,他曾经的友人,象棋兵团的旧部,青薙。

多么矛盾的身份,矛盾到布拉德无法判断他到底是友是敌,但面对对方可以说是无力的辩解,他却凭直觉地选择相信。真是一个奇特的人,不由地感叹出声。

察觉到他的内心所想,几乎说是与他心灵相通的哈特低声笑了,“随心而动,B。”

“我知道。”牵起一抹苦笑,他的手无意识摸向口袋,摩挲着一直揣在兜里的戒指,“那也得等我再见到他。”

“好了,既然这里没有我们要找的东西。”

狮王了然地回到了它寄宿的耳坠中。

“就让我们赶快离开这该死的鬼地方吧。”

『誰?』

站立於無妄細沙中,頭頂蒼白又虛假的圓月。

『是誰?』

倒映在鋒銳刀刃上,溢滿冷色與空洞的眼眸。

『是我。』

在廣袤的白沙漠中,向著未知的宮殿前行著。

『斯卡勒特。』

猩紅的,無溫度的液體從裂開的皮肉中滑出。

『德斯佩亞。』

絕望的,陷入流沙留下印痕吸納與吐出空氣。

這樣漫無目的前進,到底持續了多少白日黑夜,連如何計算方法都未曾知曉,只知邁步、邁步、邁步,向著那壯麗的雪白宮殿邁動步子。

為什麼要去,這個問題都不曾在腦中逗留過,任何阻礙都無法讓他的步伐停止。

也許是因為,能夠遇見吧,某一天斯卡勒特在幾道白色閃光過後,才終於察覺一直以來在腦海中盤踞的念頭,在這一刻通達起來。

他的慾望隨著被白色虛閃掀起的沙在體內橫衝直撞,最終湧向了四肢百骸,絲絲的顫慄在擴散。

一下又一下,那不是心跳,而是由戰意帶動的鼓動。

戰心不止,趨步不停。

眼中倒映出的,是成雙的敵意與佔滿整個視界的漆黑得發亮的光,漸沉的深紫如海般翻湧肆虐著戰意,醞釀著驚濤駭浪。

斯卡勒特清晰地知道自己的渴求,於是他的手按上了懸於腰際的長刀的刀柄。

哪怕刀刃相向,也不願一人執刀。

紫色的閃光在他的手心凝聚,閃耀著令人懼怕的光,揮手之間已成實質的光線劃破了脆弱的空間,呼嘯著迎向黑與白交織,聯合形成的虛閃。

巨大的爆炸聲響起,幾道能量相互衝撞而形成的衝擊波掀起一地的沙,如鋸子版鋒利尖銳的風劃過臉頰,那輕微的疼痛更是將燃燒的戰意變得更為熾熱。

他看向進行偷襲的兩人,端詳著如出一轍的面容,一左一右生長著的對稱的鹿角,這些都在昭示著一個事實。

雙生。對於這個突然出現的詞彙,他感到陌生,漠然的紫眸中頭一次出現了迷茫,為何會感到痛,後背上被剜下一大塊皮肉的痛都及不上它分毫,他伸手隔著圍巾按上了空虛的洞,那是一切的源頭。

源頭?那是什麼,記憶的最深處只有虛無。

根本容不得斯卡勒特多做思考,R與Я的左右夾擊悄然而至,令人歎服的默契揮刀,才從那紛亂的念頭中脫身的他只來得及拔刀擋住一道鋒刃,而另一把刀刃則是暢通無阻地,與他的手骨碰撞。

皮肉翻出,殷紅的血液順著傷口留下,將白沙染上赤色。

斯卡勒特突然咧開了嘴,低沉而狂狷地大笑自胸腔爆發。

果然向著那白色的建築群前進,就會有有趣的事情發生。

任憑刀刃深陷白骨,他翻過手掌,令人感到牙酸的摩擦聲不出意料地響起,伴隨著將裂口撕扯得更大的劇痛,斯卡勒特神色未變地扣住纖細的手腕,把只有右邊有角的破面重重地砸向另一隻。

「沒想到這次的獵物這麼棘手。」R接住了被甩過來地Я,卻還是被衝擊力震得後退了一步,金色的眸中不見退縮,只有滾燙的戰意與食慾,他笑著舔了舔唇,「還不錯嘛。」

純粹被當成盤中餐了嗎,那赤裸裸的慾望讓斯卡勒特有點想笑,不過他並不在意,稍微轉了轉已經開始愈合的手腕,順著刀鋒激射而出的依舊是紫紅色的虛閃。

利用名為響轉的技巧,斯卡勒特突兀地出現在兩人的身後,嘴中低念著晦澀地語句。

「守眠鬼泣,於此甦醒吧,吾友、羊王。」

暴增的靈壓碾過空間,暴虐又絕望的情緒從斯卡勒特的身上蔓延開來,本就超過兩米地個子更是拔高了幾分,化為羊蹄的雙腳深陷沙中,卻仍舊能看得出其中蘊含的爆發力。

特立獨行的髮型披散下來,卻只能讓他顯得更加冷漠,手中的刀刃早已化為無弦的弓,並且與普通的弓不同的是,在弓的兩端有著延伸而出的刀刃,猙獰而富有美感。

披風在獵獵作響,驚異于斯卡勒特的變化,R與Я有些愣神,從他身上傳遞出的氣息壓得兩人有些透不過氣,那也只是一瞬,不論是金眼還是漆黑的修羅瞳中全都出現了壓抑不住的瘋癲,沒有交流甚至沒有對視,兩人同時抽出了腿鞭。

強而有力的腿不分先後地撞在弓身上,弓應聲從中間斷成兩半。

太過順利的攻擊,望著砸在沙地里的弓的一部分,兩人悚然一驚,出色的戰鬥直覺拯救了兩人,當用響轉退出一段距離后,便是發覺那部分的弓帶著尖銳的風劃過他們先前所站的地方。

而斯卡勒特只是握著他手中的另一半,這時的Я才發現斷開的弓儼然成為了兩把戰刀,從斷口處將戰刀連接起來的是肉眼幾乎不可見的、包裹著靈力的絲線,斯卡勒特便是靠著這根線如臂使指般操控著戰刀進行凌空的襲擊。

完全看不出這個傻大個能夠使用這麼需要精密操作的武器,R撇著嘴腹誹著,Я則是絲毫不懷疑如果被那根看起來就很堅韌的絲線勒住,自己的腦袋會立刻離家出走,與脖頸say goodbye。

斯卡勒特手一挑,弓重新合二為一,渾然一體的弓看不出任何裂痕,他擺正了弓,以靈力構築的弓弦被拉滿,正凝聚成型的紫中泛紅的弓箭正是屬於他的獨特的虛閃。

快速地撥動兩下弦,緊繃的弓弦發出沉悶的鳴叫,兩支箭以掩耳不及盜鈴之勢撞向擺出防禦姿態的兩人。

箭將兩人釘在沙里。

又是一個響轉,出現在R與Я面前的斯卡勒特,一手掐住一人的脖子,打斷了如同兩重唱似的吟唱,毫不費力地將兩人提起。

接著他與他們對視。

戰意迅速地如退潮般從紫眼中褪去。

斯卡勒特解除了歸刃。

他知道他現在可以輕易地殺死視他為食物的兩人,弱肉強食這並沒有錯,但他并不願將這個想法付諸實行。

因為,是第一個。

下意識地就將兩人看為了一個整體,不知為何他能感受到R與Я之間的緊密聯繫,他們是不可分離的,斯卡勒特如此確信。

曾經他也這麼相信過一回。

結果如何,他卻找不到答案,不堪回首的過去埋葬在悠遠的時間長廊中。

但他仍舊願意相信,因為他們是第一個遇見的同類,將他從那無止盡的、機械的殺戮中硬生生拖出來的人,雖然他們的方式是帶著血的。

「告訴我。」這是正真意義上,斯卡勒特的第一次開口,他的眼中只剩下一片平靜,「如何才能去到那個地方。」

斯卡勒特轉了個身,出現在R視線里的是白色的建築群。

「哈?那是虛夜宮。」

在剛發現斯卡勒特時,R就注意到他是在向著虛夜宮前進,反正要去的目的地是一樣的,那就順便來場狩獵,以這種完全沒有邏輯關係的理由,他們發動了襲擊。

現在再問如何去,也太讓人摸不著頭腦,就連Я的眼中都出現了疑惑。

隨後他們的腳接觸到了沙面,斯卡勒特鬆開了鉗制,將他們放到了地上。

「帶路。」不容置疑的口吻。

R現在非常的不情願,但迫於斯卡勒特的武力脅迫,他只能故意用著極慢的步子前行,Я倒是對目前的狀況沒有什麼不滿,畢竟虛圈就是這種地方。

但這並不代表他們會就此妥協,這一路兩人極盡所能地發動著攻擊,卻都被恢復成懶洋洋的狀態,讓人擔心下一秒會不會就閉上眼昏睡過去的斯卡勒特輕描淡寫的接下。

這種情勢,在斯卡勒特身上的傷口完全愈合后,更加的明朗。

只是,R與Я始終想不通,這傢伙到底是為什麼需要帶路。

這個答案,也很快地揭曉,以令人哭笑不得的方式。

最先注意到情況不對的是Я,臉上沒有任何表情的他伸手拉住R的大長袖,對如今現狀一無所知的R不滿地停了下來。

Я僅僅是做了一個動作,抬手指向已經偏離前進方向的斯卡勒特。

「……他到底在幹嘛。」R的問話當然得不到回答。

心生一計的R與知曉他心思的Я一同響轉,惡作劇般地擋在斯卡勒特前進的必經之路上。

斯卡勒特像是無知無覺一般,不閃不讓,直直地撞上了兩個障礙物,兩人理所當然地被撞翻在地。

坐在沙地上的兩人發現了一個事實,雖然斯卡勒特是在走著,但他確確實實是在睡覺。

先不論他為何會在行進中睡著,光是睡著后還能繼續邁動步子,這種夢遊的境界著實令人大跌眼鏡。

也怪不得他需要人帶路,照他這樣下去一輩子都別想抵達虛夜宮。

這可是幾乎相反的方向。

不需要提前知會,R與Я在同一時間再次追上斯卡勒特,這次出現的地方是他的身側,接著同時抓住白色的衣襬,用力地一扯。

「睡覺的時候,就給我乖乖躺下!」

這一下砸得沙塵飛揚,似乎並沒有受到影響的夢中人愜意地翻了個身,毫無征兆地伸了伸手臂,準確無誤地將準備拍拍屁股走人的R與Я攬進了懷裡。

「……」

破面身上本該沒有體溫,他們卻從冰涼的觸感中感受到了一絲暖意。

斯卡勒特的手臂壓在R與Я的身上,緊緊地壓制,以至於無法掙脫。

兩人直直地盯著棱角分明的臉,也許那絲本不該存在的暖意,便是從那微微上揚的嘴角,那道弧度上傳遞而來的。

R握住Я的手,往斯卡勒特的懷裡蹭了幾下,找了個舒服的位置,也沉沉睡去。

也許今日,會有個好夢。

第五刃,斯卡勒特喜歡沒事就到處閒逛,這個奇妙的愛好在虛圈算是眾所皆知的,所以眾人對經常就不見蹤影的斯卡勒特習以為常,哪怕是知道他是不靠譜的路癡也絲毫不懷疑他會不會回不來。

只要零刃還在,五刃便一定能找到歸路。

這一天,斯卡勒特依舊在虛夜宮外的某一處迷路著,與以前不同的是,他的身後多了一條小尾巴。

沒有敵意,不是敵人,在黑髮的破面跟上他的那一瞬,他便得出了結論,既然如此那就隨他去,對身後的破面抱持著無所謂態度的斯卡勒特繼續他的迷路之旅。

黑髮破面給他的感覺像是迷途的羔羊,以至於果不其然地引來了窺視者。

被包圍了,斯卡勒特敏銳的感知這麼告訴他,躺在沙地的身體都懶得動彈一下,連眼睛都不曾張開的他甚至有閒心數著逐漸靠近過來的靈壓數量。

弱者,都喜歡成群結隊。

按在刀柄上的手突然停止了出鞘的動作,有一片陰影落在斯卡勒特的身上。

明明如此弱小。

饒有興趣地睜開眼,映入眼簾的是可以稱得上是瘦弱的少年的背影,無畏無懼地獨自面對向他、向斯卡勒特露出獠牙的亞丘卡斯。

向新生的破面顯露出惡意,不錯的膽量,斯卡勒特扯開了嘴角。

但那可是……我的同類,豈能容你們肆意狩獵。

更何況,黑髮的少年此刻會站在他的身前,也是為了要保護看似毫無防備的自己,斯卡勒特不懂保護的意義,也不需要任何人的保護。

但他並不介意保護自己的同類。

只因為,一時興起,他想這麼做罷了。

「讓開。」

被身後突然出現的聲音嚇了一大跳,黑髮破面的身子僵住了,「但是……」

懶得再多做解釋的斯卡勒特站起身,將他掃向一邊,這次換成高大的身影擋在黑髮破面的身前,斯卡勒特的手再次按住了刀柄。

站在他身後的少年突然感覺到,從斯卡勒特身上乍現的熾熱的戰意,僅僅是短短的一瞬而已,亞丘卡斯太不堪一擊。

數道虛閃自刀刃上發出,虛刃紫電的威力依舊。

斯卡勒特轉過身,直視著黑髮破面。

「既然你這麼喜歡跟著我。」周身的戾氣還未散去,被斯卡勒特的兇戾震到的少年抖了抖身子,「那就當我的從屬官,讓你跟個夠。」

少年並不理解從屬官的意義,但他還是握住了那雙手,斯卡勒特伸向他的手。

「名字。」

「……德拉坎。」

右眼上有著數字17的少年如是回答。

「斯卡勒特。」五刃將自己的名字作為回禮。

「怎麼?」斯卡勒特挑起眉,本又要閉起的眼因為德拉坎的欲言又止,而暫時停了下來。

德拉坎躊躇了一會兒,終是一閉眼,伸出手指著斯卡勒特,「那是什麼……顏色?」

斯卡勒特順著德拉坎的手低頭看去,那是他的圍巾,從這怪異的問題中他似乎了解到了什麼,那是德拉坎對世界的好奇。

有光世界的好奇。

顏色對他來說毫無意義,但對德拉坎來說並不是如此。

「白色。」斯卡勒特爽快地回答,接著他停頓了一秒,伸手指了指德拉坎,又指著自己,「我們的顏色。」

他撩起自己的長髮,並且輕輕用指尖觸碰少年的扎起來的辮子。

「紫色和黑色,我和你的顏色。記住了么?」

「黑色是我,紫色是老爺,白色是我們。」德拉坎語氣輕快地重複了一遍。

這種俗套稱呼是怎麼來的,斯卡勒特沒有興趣知道,也無意去糾正他人的叫法。

「能告訴你的就這麼多,剩下的一種,你可要記住了。」

磁性的聲線中暗藏著瘋狂,不知他要做什麼的德拉坎疑惑地望向斯卡勒特,然後震驚地睜大了眼。

斯卡勒特揚起刀,乾脆利落地將利刃送入自己的皮膚中。

血順著刀鋒滑下,從掌心淌下的血液滴滴答答地落在沙地上,不深的傷口很快在強大的恢復力下愈合,不留下一絲痕跡。

「紅色,是血的顏色。」斯卡勒特舔去還殘留在手掌上的鮮血,「也就是我,斯卡勒特。」

也不知在外面亂逛了多久,斯卡勒特終於帶著德拉坎回到了虛夜宮,迎接他的是一道直撲他的殘影,落點是在他的頭頂。

熟悉的重量壓得斯卡勒特頭一沉,磨牙聲毫不意外地從頭頂傳來,羊角再次落入了恐龍口中。

「113。」僅是叫了聲頭頂上破面的編號,斯卡勒特也沒有將他拉下來的意思。

「KUA——」113的回應一如既往的意義不明。

斯卡勒特制止了身後德拉坎抽刀的動作。

「德拉坎,無需動手。」斯卡勒特伸手摸了摸小恐龍的頭,任由113將他的角當做是磨牙道具,「他和你是一樣的,也許。」

斯卡勒特早就記不清113是何時出現,又為何對自己的羊角情有獨鐘的,時間流逝中他也逐漸習慣了時不時會竄上他頭頂的113,甚至會為了他而放棄睡眠去狩獵,僅僅是為了填飽他如同無底洞一般的肚子。

「你又出去了一趟撿回一只小動物了嗎,斯卡勒特。」路過的墨杜瞟了眼看起來十分和樂融融,但構成又十分怪異的家庭組合。

「差不多。」斯卡勒特看了眼德拉坎,表示認同。

「不是挺好的嘛。唔,這回是17刃啊。」

「嗯。」

五刃尤為順手地揉了揉二刃的發頂。

「……斯卡勒特!」有點惱羞成怒的墨杜狠狠地一腳踩上斯卡勒特的腳背。

許久都等不來斯卡勒特的反應,只有磨牙還在持續著。

「倒是把我的話聽完再睡啊!」墨杜咬牙切齒。

她也知道這時候,除了零刃能夠得到些許回應以外,沒人能夠成功引起睡神的注意。

「算了算了。」墨杜走到了一直沉默著的破面身邊,「哎,你是叫德拉坎對吧。我們別管這傢伙了,天曉得什麼時候才會醒,我帶你參觀下虛夜宮吧。」

「勒特?在想什麼。」

被斯卡勒特圈在懷裡睡覺的R醒來時,發現沉睡中的人揚著嘴角,露出極為難得的笑顏,不知為何他覺得有些不爽。

於是R伸出手,捏住斯卡勒特臉頰的肉用力地扯了起來。

向來無夢的斯卡勒特被記憶的片段所侵擾,但他並不討厭這種感覺,不如說那都是他所珍視的記憶。

不願再次遺失的記憶。

疼痛讓他醒來,看著近在咫尺的人,他輕輕地笑了起來。

「想你。」

短短幾個音節被吞沒在彼此的唇齒間。

不管會發生什麼,失去什麼,已經成為過去的記憶不會被磨滅。

絕不會。

然後,屬於他們的時間開始流動。