带着宽沿帽子的行人行色匆匆,他压低帽檐沿着街道快步行走绕过杂货店门前摆放的小摊折进屋内,他推开门进去,门在失去推力后在老旧的零件相互摩擦发出刺耳的声音中慢慢关上,但不等它完全撞上门框便被从里面拉开,阿特拉斯从里面走出来随手将它关上而后朝着西边走去。

因为杂货店老板的出尔反尔他稍微耽误了些时间,他加快脚步在人群中穿行,他们僵持不下而他有约在身只能暂时抽身离开,希望对方没有等太久。

“你迟到了,”哈德温·克劳打开门侧身让他进来,日光从对面的窗户投射进来,让这个房间显得更加宽敞,尽管这里只是个仅供单人居住的小房间,“出了什么事吗?”

“不,一点小问题,不用担心。”他走进这个房间,简单的摆设和整齐的床铺,行李箱甚至还没有打开,看来他不打算在这儿长住。阿特拉斯拉开桌子旁边的椅子坐下,哈德温走过来坐在他的对面。

“不耽误正事就行,说说吧。”

阿特拉斯张开嘴但马上闭上,刚才与杂货店情报商的不欢而散尚且历历在目,他的手微微掩住嘴唇,过了一会儿他放下手直视眼前的同行,“你先说。”

“啊哈,鬼灵精的年轻人,”稍显年长的猎人只是爽朗地笑了两声,他对阿特拉斯的谨慎表示理解,“这是应该的。你想知道教会的情报?”

“对,我想知道怎么让圣女离开教会。”

他看见哈德温挑了挑眉,这个男人微微扬起下巴,“我还以为你是个比较稳重的小伙子,结果和别的男孩没什么区别,”他身体前倾将手肘放在桌子上,“这么着急送死?”

“要先做了才知道是不是送死。”说完他站起身拿起倚在桌旁的武器,“看来您格外惜命,那就当什么都没发生过吧。”

第一步,身后没有动静,第二步,椅子腿与地板摩擦的声音尖锐地响起来,第三步——

“等等,这件事也没那么难商量。”

不得不说,虽然那个情报商是个言而无信的烂人但是这招欲擒故纵还是让阿特拉斯受益匪浅,他走回来将武器放回原位坐回椅子上凑近桌子,“所以你都知道什么。”

“你想怎么带走那个圣女?”

“怎样都行,能让她离开那里就行。”

“这不简单,那些女孩儿就像被蚌藏在壳里的珍珠一样,更不要说那些教会猎人远比蚌来的危险。”

他当然知道这些,但是比起自己惨死教会猎人的刀下他更不愿眼睁睁地看着妹妹身首异处。受到朝拜又如何,她会像牲口一样死去,流净血液最后变成教会后院的一抔黄土,那时她的亡魂会在那个可怕的地方孤独地等待他吗?

“帮帮我,克劳。”

哈德温皱紧眉头,他深吸一口气抬起手用力抹过脸颊,剃过胡子的干净下巴被指甲抓住些许痕迹,“没有别的选项?”

“没有。”

眼前的同僚将侧脸撑在手背上,桌面上的另一只手用食指和中指的指尖敲打着桌面,过了一会儿这声音停了下来,他的手臂交叠着放在桌子上,他神色严肃让阿特拉斯不禁紧张起来,“我会给你介绍一个人,他从小在教会长大,知道更多的事,”但是还不等他张口道谢哈德温抬手指向他,“但是——只许打听,别想让他掺和进你的送命计划里。”

但这已经给他提供了莫大的帮助,他像没头苍蝇一样四处乱撞,现在终于抓到了一些线索,“谢谢!如果这是你的要求我会保证他的安全。”

“别把我们都搅进去就行,”哈德温这才重新将放松下来的身体后仰靠在椅背上,“所以现在该轮到我了吧,说说你知道的那个血族?”

“一个嗜血血族,非常年轻,不只是看起来。是个寡妇。”

听到这里哈德温摇摇头啧啧做声,“一个年纪轻轻就守寡的嗜血血族,真有故事。她住在哪?”

“威德利亚,她的头衔是威廉伯爵夫人。”

“贵族,寡妇,年轻,”哈德温重复着这几个词汇,他点点头,似乎已经对这次的任务目标手到擒来,“既然你已经知道这个血族为什么不自己动手?”

“我没有那个时间,”忽然他想起什么猛地抬起头看向哈德温,“对了,你还不知道她的名字。”

“阿特拉斯,你很年轻,等你像我这么大就知道人类是没有那个闲情雅致把所有任务目标的名字都记住的。这是年长者的建议,学着点儿。”

阿特拉斯一知半解地应了声,“好吧,看来你对这种事很有经验。什么贵族,寡妇……”哈德温只是在他的注视下缓缓移开了目光。

——————

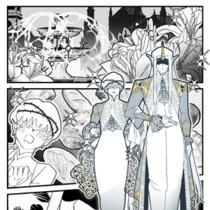

这个威廉伯爵夫人满足了哈德温对她的所有预期,她天真、浪漫、寂寞,只消一点点的甜言蜜语她便像蝴蝶一样忙不迭地翩翩而至。而今天就是他要将这只落入网中的蝴蝶翅膀折断的日子。

黑纱般的夜色笼罩在大地的每一个角落,催促人们回到家中进入梦乡,但广场上的人们点起篝火试图驱散夜晚,火光下白天的快乐仍在延续。人们三三两两聚在一起,人群的喧嚣和音乐混杂在一起飘荡在夜空中,就连群星都为之闪烁应和。

而在远离人群的地方哈德温的手环过血族的腰,他们的身体因为舞姿紧贴在一起,即便如此哈德温也无法从对方的身体上感受到任何温暖。他不是第一次近距离地接触血族,即使他们的血液流淌过他的指尖也如同冷漠的寒夜,毫无疑问,他们是不同于人类的生物。此时从远处传来的乐声也变成了小提琴主导的凄美声调,女歌手婉转的歌声在其中应和。

同我再唱一支歌吧,同我再跳一支舞吧。

他牵着她的手抬起手臂,女人曼妙的身体像是旋转的纺锤带着她的裙摆一同起舞,当她再次面向他时她的脸上是他看不懂的微笑,她的手再次搭在她的肩上,身体随着他的动作摇晃,脚下踩着节奏跟上他的脚步。

让我们在彼此的心间摇摆,直到离别到来。

“克劳,我和你说过我以前的事吗?”她低声说道,声音像是低声泣诉的提琴,哈德温几乎分不清她和那提琴的声音,“我都没怎么说过,你愿意听我说说吗?”

“当然。”

“这个故事也没什么意思,”她微微低头将额头抵在哈德温的肩膀上,音乐的节奏慢了下来,他们的影子随意地和着拍子摇曳,“曾经有个女孩,她很喜欢童话故事,梦想着有一天真的会像辛蒂瑞拉一样等来她的王子。然后你猜怎么着,某一天真的从华丽的城堡里来了一个穿着华贵的英俊男人,他带着金银珠宝,绫罗绸缎,他对那女孩的父母说:我对她一见钟情,把她嫁给我吧。”

哈德温一言不发。

“她是多么的欣喜若狂啊,以为美梦就这样轻易地成真,自己就是童话的主人公。但是世界上哪有这样的好事,结果迎接她的不是王子的宫殿,是女巫的糖果屋。她在女巫的坩埚里成了另一个魔女。”

远方的提琴声音仍在继续,但旋律却开始逐渐急促,歌声也逐渐变得尖利哀伤。

我听见玫瑰的哭泣,世界的清醒。

“不过,这些故事对你来说其实无关紧要吧,谢谢你愿意听我讲我的故事,猎人。”

她如此唐突地道出他的身份,哈德温只是一个愣神,女人的指尖已经离开了他的手掌,她踏着舞步旋转着在他面前几步远的地方停下,提起裙摆向他行礼。“所以你知道我是猎人,也知道我是来干什么的?”他问道。

“克劳……我或许仍然是那个喜欢童话的女孩,但我不傻,”她笑着说,从她的神情中哈德温看不见任何受伤或悲哀,她只是坦然地说出这一切,“你觉得我真的爱上你了吗,你比我更相信童话呢。”

她的语气中没有嘲弄,只是感叹着他的天真,但哈德温仍然不懂她的用意,如果她只是逢场做戏那她可以算得上是全天下最精明的女子,她依偎在他的身边,接受他的甜言蜜语,同他诉说她的爱意,而在那之前她已经知道自己将会取走她的性命?“我不明白,那你为什么……”

“那些爱也是真的,”她说,“只是我爱的不是你,我爱的是你带来的死亡。”

他终于知道这个女人究竟是为了什么,她在期待着自己的死亡。

“把我变成现在这样的男人已经死了,因为他要我永远记住他,他成功了,我的恨无处宣泄,也无人向我倾倒爱情,我是空虚的壳子,因为不想要的永恒在这个世界上苟延残喘,”她抬起头,月光倒映在她的眼中,让她的双眸像是安静的湖水,当她低下头眼中的光也随之消失,“相比之下永远的长眠是多么诱人。”

月光已成云烟,向你道一声晚安。

良久,哈德温摘下帽子,他迎上她不知退缩的目光,“……可以告诉我你的名字吗?”

“安柏·库兹尔,这是我本来的名字,很高兴认识您,先生。”

“我也是,库兹尔小姐。”

“来吧,”安柏张开双臂,像是在迎接死神的脚步,“拥抱我吧。”

哈德温戴上帽子,从腰间抽出刺刀,当他走向她时他看见她闭上眼睛。远处的小提琴忽然凄厉的鸣叫起来,女人的歌声却已缓慢地沉没像是一声叹息。

再见了。

——————

附:

(不舍得删,附在最后给大家看看吧)

我的爱人

当你即将追逐月光而去

同我再唱一支歌吧

同我再跳一支舞吧

让我们在彼此的心间摇摆

直到离别到来

梦要醒了

我听见玫瑰的哭泣

世界的清醒

结束了,谢幕吧

月光已成云烟

向你道一声晚安

再见了,我的爱人

XX年O月O日

最近有一件令我十分在意的事。

这件事就内容而言,大概不值得像这样被记录下来的,在一部分人的认知上这不过是再稀疏平常的事罢了。

本来、我并没有打算像这样去刨根究底。

出于好奇心、我将它修饰成奇遇故事讲给了孩子们,在那些渴望求知的眼神下,我才像这样不得不重新开始思考这件事。

这件事的起因源于一次外出,我与友人在城下町散步的途中被“小小的客人”拦住了去路,他们呜呜咕咕地冲我们嘟囔,还不停地比划着什么。友人似乎能明白它们焦急的原因,便向我提议应当跟上去看看情况。

如果真是如故事里的话,接下来我们被神奇的小家伙带领着来到了一处世外桃源。(当时为了增加故事的趣味性,我便像这样稍做了改动。)

而在现实里,只是被它们带到了离城下町不远的郊外树林。我们刚一抵达,领头的那位便开始招呼着同伴,那些小小的身影从树梢、草丛中探出成群结队地袭来。

我们就这样被那些小家伙……准确来说,是被小松鼠们给团团围住。

我还是第一次见到这样有趣的场面,不光是小松鼠甚至还有野兔。它们兴奋地在我们身旁跳来跳去,毫无害怕的意思。甚至有几只小松鼠还在扒拉着友人的衣服,要向他展示着什么。相较于还有些分不太清现实与梦境的我而言,友人明显沉稳许多。他蹲坐在它们之间学着他们呼喊的声音似乎在交流着什么,还将手中的零食分成了好几等分给他们。

原本乱成一锅粥的小动物们顿时安静了不少,领到食物的小松鼠也转眼消失在树丛里。我有些好奇友人究竟与他们说了什么,便悄悄靠了上去,然而除了唧唧呜呜一类的声音我怎么也听不明白。

他们是在说什么事呢?

我本是打算这么向友人这么提问的,可脑海里却浮现出昨夜给孩子们念的睡前故事的场景。

好像童话里的公主一样。

脱口而出的结果便是我无论说什么,友人也不愿再回答我了。(当然之后我有向他道歉,但就算是拿出零食来似乎无法完全让他心情好转。)

我并没有因为这次碰壁就放弃自己的好奇心,在查阅了书库中存有的相关书籍后我得出了自己的结论,这也是在我看来当下能给出的完美答案。

写到这里,或许在您看来已经可以算是一篇完整的记录了。就连我也忘记将一点“意外”考虑在内,我所面对是无穷的求知欲,又怎么可能被这么一个答案给搪塞过去。他们很快地将答案再次转化成了问题:他能和动物交流到什么程度呢?

那是......我也差点也忘记的,比起得知友人的身份更加让我在意的部分。不过遗憾的是,在之后与友人几次外出并未像上次那般幸运。而我每每再次提出类似的问题时,却又再次被友人想方设法地糊弄过去。

可我就是忍不住想要确认。

以至于这段期间差点就要跑去教会猎人那请教西比迪亚大人,不过一想到是那位大人在百忙之中回答这样问题的场面,我还是很快冷静了下来。

我再次将自己埋入书库,冥思苦想。或许是太过焦急地想要尽早给孩子们一个交代,在这样心情的促使下心中的问题渐渐改变了性质。我不禁回想起最开始的那个时候,于他的交情而言,我不认为他会把一句失言这么一直惦记在心上。

为什么友人不愿意告诉我呢?

在一次前往大书库的路上,我注意到了解决心中疑惑的契机。

****************

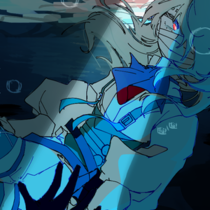

莱茵焦急地奔走在长廊上,一只手小心地环抱着怀中的“物品”,另一只拿着书本的手勉强将维持着包裹着“物品”的几块衣料。就像是妇人抱着孩子那般呵护着怀里的东西,就连差点迎面相撞的修女在瞧见怀里的物品后也不忍心叮嘱向他几句。

“安纳托!安纳托!”

正躺在草坪上享受着午后暖阳的人在一连串的呼喊声下,有些不情愿地支起身来。

“?”

“你能帮我问问看这孩子吗?”莱茵坐在一旁从怀里抱出了一只软绵绵的小猫“我看它好几天都在书库附近转悠了,也不知道是哪户走丢的。”

被抱起的猫咪在半空中悠哉地打了个哈欠,玻璃似的金眸打着转欲将周围的景色一并映入,显然对当前的状况还有些摸不着头脑。

安纳托配合着一脸认真的青年“嗯嗯”地看向猫咪,眼中的余光却看向了一脸认真劲的莱茵似乎猜到对方又在打着什么算盘。睡眼惺忪的小家伙丝毫不介意陌生人的亲近举动,反而示好地用湿润的鼻子凑上去碰碰那靠近的鼻尖,惹得安纳托心里也痒痒地忍不住揉了揉那毛绒绒的小脑袋。

“咪”

“他说你抱他来的地方是他平时晒太阳的地方。”安纳托故作严肃地补充道“你打扰到他了。”

“诶?”青年的表情肉眼可见地变得沮丧起来,抱着小猫的手也有些无处安放的意思。小猫重新回到了白色的布团中,打算就这样找个舒服的位置把身体团起来,却再次地被另一双手给邀请了过去。

“抱歉喔,他这个人有点傻呢。”安纳托强忍住笑意贴近小猫,在莱茵的眼里倒像是对方在陈恳地替他给小猫赔罪一样,这让他更加觉得有些难为情。

“咪~”

“他说你把头借给他,他就原谅你。”

“头?为什么是头?”

安纳托没有回答,他站起身一只手将小猫抱在怀中另一只手拉着还蒙在鼓里的人坐在了花坛旁的长椅上。完全还跟不上对方节奏的莱茵,还在单纯地思考着头与猫之间的联系,到底对方和小猫聊了些什么才会扯上这样的话题,说到底就两声的话会包含这么多意思吗?头上传来了温暖而略微沉重的触感,莱茵一下子收回了思绪。

“好了。”

“……然后呢?”

“嗯?什么然后?”安纳托歪着头满意地欣赏着自己这一杰作。

“然后还要做什么吗?”

“就这么待到他晒完太阳吧。”说着安纳托也顺势半躺在了一边。

他扒拉着小猫的爪子,好容易才让自己的视野重新恢复。这才注意到,身旁的友人早已闭上眼睛一脸惬意地享受着午后的温暖。

又上他的当了。

莱茵有些无奈地叹了口气,索性下午也并无要事需要赶着回去,他翻出刚才从书库里借来的有关血族的书籍,打算从上次查询到的地方开始阅读。然而书页在指尖左右摇摆着,总 是无法前往下一页。

“说起来之前那件事……”

……

“安纳托?”

雪白的猫咪将身子大半瘫在了棕色的发丝间,晃悠着的尾巴早已安分了下来。就连刚才还觉得有些耳边有些吵闹的呼噜声,现在也变成了温和均匀的呼吸声。

算了……就当是他说的那么回事吧。

青年把书翻到下一页。

————————————————

*和安纳托的妈咪聊天时候聊出来的梗,太可爱了以至于用肝赶紧写了下来!

*其实安纳托是有告诉莱茵的,大概是「就是能听懂?」这样的回复,却被一股认真劲儿的莱茵认为被糊弄了。

*不知道以后会不会和其他前同事们再有联系,总之先其一。顺便、这也是离职的时候交给阿尔文的神父日志的内容。