【3497年】

厄洛伊最不喜歡聽到哭聲,特別是小孩子。他緩緩地放下手裡的杯子,酒館內有些熱,大概是自己又喝太多,意識開始變得渾濁。兩年前他以為自己再也不會喝酒,可最近不知怎麼的又把這些習慣拾了起來,每一次第二天醒來都很內疚,艾登討厭酒味。

這個名字在他胸口嗡鳴,明明就已經快一年了,他下定了決心要將那個城堡的一切拋諸腦後,但是隨著時間記憶並沒有如其他人說的那樣被沖淡,反而越發地容易侵占他的思緒——每一刻都在質問他做出的決定。

“介意我坐在這裡嗎?”來者說話的同時已經擅自在厄洛伊對面坐下,在室內仍舊戴著帽子,似乎是旅人,和他年紀差不多,斗篷上有許多磨損,身上卻什麼都沒有帶,要是這種人出現在首都必定會被重點盤查。那雙深黃色的眼睛正在打量他,沒有惡意,純粹的好奇。厄洛伊思索著是在哪裡見過類似的人。他接著指了指厄洛伊腰間的佩劍。“你是士兵?”

“傭兵。”

“你還好嗎?”

“我沒事。”

清晨的薄霧遮住前方的城門,細細的水珠漂浮於空中暈開晨光,隨著他前行的腳步沾染到他的披風上。還是這其實是在下雨?那他從出生起就熟悉的氣候,此時如冰霜刺痛他的喉嚨和嘴角新癒合的傷,拖慢他的步伐,明明帶著的行李並不多,卻異常沉重。他坐上馬車,坐在人群之中就如另一個普通市民,唯有角落裡穿著制服的人在偷偷打量他,想著在哪裡見過這張臉。

一扇扇城門敞開,一扇扇城門關上,相同的景色在視野中飛掠,融化在水汽背後。最後經過一段短暫的黑暗,城市突然變成開闊的平原,一望無際僅僅被連山坡都稱不上的隆起打擾,乾淨地彷彿瞇起眼就能辨認出遠處的海。

回家。這個忽如其來的意識讓厄洛伊心裡尤其不安,他想他從未把那個地方當作家,從小的記憶便只有浸了水的訓練場和無止境的動盪,或許也只有那些熟悉的臉能令他期待回去,在狹窄悶熱的營房裡相互戲弄玩笑的日子,穿上相同的制服並肩作戰……

啊,他們早就葬身身後的地牢裡了。

“要從我這裡買自由?你以為你值多少錢?就算按照一般侍衛的薪資也能在一個月之內還清,就算這樣也沒關係嗎?”王子這麼用手指戳着自己的胸口,淺淺的微笑僅停留於嘴角,眼裡並沒有多少情緒,“況且為我工作你就是叛國之罪,會被除去軍籍甚至放逐的。”

他想他答應便是因為那個曾經被他稱作“家”的城市已經沒有任何能迎接他的人,沒有了家和同伴,至少得保護住自己的諾言,要不然便真的什麼都不剩了。

後來想起來還真是可笑。

“我不能接受敵人的施恩。”

小王子的頭偏向一邊,滿臉的不解。

“最近很多僱傭兵呢,原本都是士兵……”旅人說,“你看起來也像個士兵。”

“以前是。”

“哦?被遣散?逃走?”

“辭職。”

“真好,士兵還能辭職,看來這個國家的王還不錯,可惜駕崩了。”

“一般吧。”他回答,嚐到嘴裡的鐵鏽味。

“來了。”面前的人回頭看向酒館深處,手臂抱著椅背,似乎在期待什麼表演開始,但是厄洛伊並沒有心情去管,周圍的客人發出疑惑的議論,伴隨著齒輪轉動的聲響,從動靜來看像是拍賣會。此時旅人又轉回來,對酒館裡發生的事情失去興趣,低下頭,喃喃自語。“無主的地上真是什麼都長得出來……”

厄洛伊沒有說話,人聲攪成一團。

馬車僅在城門外不遠處就停下準備返回,厄洛伊跳下車箱,和其他所有旅客一樣必須另尋前行的方法。他緩緩地朝東步行,希望到達森林之前能遇到有著相同目的地的車隊。邊境已經不在森林邊了,他從前的國家至今已經被奪去三分之二的領土,剩餘的再過不久也會被吞併——厄洛伊發現自己並沒有決心離開時那麼在乎這件事。為王而生,為王而戰——他低下頭讓斗篷帽簷的陰影遮蔽他的視線——什麼王?

耳邊傳來馬蹄聲,厄洛伊下意識地伸出右手去護著本該在那裡的人,卻只撈了個空。他停頓。

“你還在啊。”艾登在消失了幾週後看到他還有些詫異,仍舊是淺淺的微笑,這次帶了點疲憊,閃過他的視線的同時一邊撫平他上衣的褶皺。“制服很適合你。”然後他便沒有再說什麼,將自己關在房裡又是一周。

厄洛伊倏地扶著自己的額頭,酒精造成的暈眩和頭痛一起爬上耳後,手肘撐在桌上感受到木紋嵌入皮膚。

後來他詢問過才知道艾登因為公然挑戰國王被扔進了牢裡。後來他才知道那個小王子根本不是他在王座廳裡見到的那個高傲的王儲,都是做給欺凌者看的假象。也是後來他才知道艾登喜歡往危險的地方跑,遇事後喜歡一個人躲起來。

那個名字繼續在胸口嗡嗡作響,越來越大,自己彷彿是一個正在塌陷的深坑。

“喂,你真的沒事嗎?臉色很差啊。”旅人傾身,打量著厄洛伊,語氣裡充滿擔憂,隨手便把他面前的杯子拿走,他沒有阻止。

“我好像犯錯了……”他開口,不知道自己為什麼要這麼說或者自己在說什麼。敵國的王儲,那只是個敵國的王儲,既麻煩又難以捉摸,動不動就亂跑,自己動作要是太用力還會受傷,受傷了還要躲起來……他就不該任自己習慣他的存在。“我把他一個人留在城堡裡。”

旅人眨了眨眼。“誰?”

鑲嵌了黃金和翡翠的深綠色大門在他面前矗立,同樣華貴的走廊已經許久沒有真正被使用的痕跡。手裡的酒壺差點翻覆,皺皺鼻子,空氣裡熱食和腐爛的氣味混雜令他反胃。裡面不斷傳來叫喚傭人的聲音,他不是負責侍奉的傭人,只是臨時被指派來送酒,侍從們害怕靠近這個地方,於是漸漸沒有人願意來了。他想他該敲門,可全身每一處都在阻止自己這麼做。

從小他就幻想自己長大後在王座前接過來自他的王的命令,或者領受他的王賜予的勳章,為了王而生的他也會他的王而戰,不該是這個樣子……

那十歲的孩子蹲在國王臥房的大門前哭泣,雙手痠到幾乎沒有知覺,不敢靠近,又不敢違抗命令。

可是他嚐到了鐵的味道。

“對不起。”艾登是這麼說的,小聲地幾乎聽不見,慌亂間只能重複同一句話,他想他從來沒有主動傷過人。“對不起……”

玉色的雙眼蒙了霧,呼吸也變得急促紊亂,在那之下卻一點對自己選擇的懷疑都沒有,無比堅定——就是這個時候厄洛伊知道無論如何艾登都會下手,決定,命令,然後執行,不過是時間的問題而已——戰爭中他遭遇過比這些都更危險的情景,甚至好幾次都差點丟了性命,他以為自己不會害怕任何事情了,即便如此他驚愕地發現自己會在那眼神前退縮。

此刻僅僅是一道傷口,但等到該他奉上生命的那一天,他不可能會有任何轉圜的餘地。

“他道歉了。”厄洛伊輕聲道,一邊去碰嘴角的傷疤,早已癒合,剩下一道褪色的痕跡。“每一次見面他都會道歉……”

都已經是定局了,為什麼還要不停道歉呢?

“是很重要的人嗎?”

“大概……大概很重要……是敵國的,但是……”他不知道。

旅人稍稍揚起下巴,讓眼睛能迎到燭光,偏灰的膚色給他一種異樣的氣質,但厄洛伊將其歸咎於自己正處於酒精的影響之下。他給厄洛伊一個充滿同情的微笑,彷彿他比任何人都能理解這種困境——就算厄洛伊什麼都沒有說清楚。那人挪到厄洛伊身邊,拍了拍他的肩膀然後向後靠在椅背上。“反正這兩個國家遲早會變成一個……你也不是士兵了不是嗎?”

“為敵國賣命……”

“嘿。”旅人用力地踢了一腳厄洛伊的椅子,讓他嚇了一跳,瞬間也清醒許多。“想清楚啊,”那人說,這時語氣變得嚴厲,“搞清楚什麼是最重要的,一旦決定了就不要改變,聽懂沒?”

匕首在他嘴裡,因為對方眼裡的恐懼而不住顫抖,直到他伸手將其穩住。

酒館裡的吵雜逐漸沉澱下來,拍賣結束了,人們開始結算剛才的交易,只有齒輪積壓的聲音並沒有減弱的跡象。旅人迅速地瞄了一眼騷動的源頭,接著起身。

“再給你一個建議,厄洛伊,快點離開這個地方,不要被它抓住。”

他抬頭,不記得自己曾經告訴對方名字,可是旅人已經不見踪影,剩下擱置在桌上的錢幣和空杯子。

【用uris的方式寫eloy】

【iden會道歉因為他那是還沒有能力保護自己的東西,他其實不會隨便犧牲eloy,那是他第一次體會到信任的感覺,實在是太難得了】

【alor本來是準備要殺eloy的因為剛好遇到了嘛然後e不穩定就有可能讓sd出現】

【alor:兄弟我懂你,我可是花了幾千年才悟出這道理的呢】

【eloy到最後也沒有為敵國賣命,他效忠的對象只有iden這一個人而已】

【一直很想來這齣】

——————————————————————

【3752年 雷納西中部 樞城】

國王站在城堡的看台上,披著潔白的長袍,反射著陽光彷彿是一層銀鍍在表面。看台下便是樞城,帝國現在的首都,斑斕的色彩交織成城市遠景,被空中飄散的花瓣點綴。他回頭,王族特有的牙色捲髮在這種明亮的地方顯得有些半透明——一半來自影子,一半來自光,為統治且只為統治而存在的血脈,但此刻無論是他肩上的袍子還是頭頂的皇宮,都尤其違和。捷芬微笑,一點也不像是剛剛殺死父王的人。

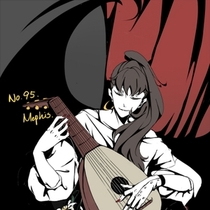

並不是。梅菲斯歪歪頭。或許老師突然選擇這個人並不只是一時興起——雖然他很清楚真正的原因。

他該感謝上面的人使一切變簡單了呢,還是應該煩惱自己的任務比從前複雜呢……

還是感謝吧,梅菲斯在心中默默決定。

“陛下,我還要準備下午會議的事項,就先告辭了。”他說。“自己一個人沒問題嗎?”

“沒關係,還有侍衛。”捷芬趴在欄杆上,眼裡是他的城市——他的國。“梅菲斯……這樣真的就可以了嗎?”

梅菲斯微笑。“不用擔心,有我在。”說完他轉身,走進通往樓梯的走廊。

接下來,他該——

該……

突然襲遍全身的焦慮令他慌了手腳,那是一個徒步的旅人忽然意識到前路有多長時會感覺到的無助。任務簡單的部分做完,剩下的看起來竟是如此困難,彷彿這帝國不是被放在捷芬肩上,而是自己肩上,此刻這最沉重的責任才給了他實感。梅菲斯的腳步停頓。

你不能停下來,梅菲斯,記得過去的訓練,你知道如何讓一個帝國運作,也知道該如何毀滅一個帝國——你是為了挑起這擔子而存在的,就算這是個被徹底抹去也不值得可惜的國家。接下來他該做什麼呢?

他發現自己坐在階梯中間,目光在無人的空間裡打轉,原來在人前擺出笑臉是那麼累的一件事情……帶著老師和組織的期許,繼續向前走。走啊。

“你怎麼了?”

梅菲斯回頭,這個時間不該有人會經過這裡……老師?他愣了一下,定睛細看才發現只是錯認,樓梯頂上站著的人他不熟悉,也是,今天為了新王的加冕紅堡來了許多訪客。但是還真像……無論是凌亂的暗金色短髮和眼裡的一抹灰藍,還是溫和卻令人不敢違抗的氣質——對了,是教廷派來為捷芬加冕的祭司,脫下祭司的長袍差點就認不出來。他本來打算起身,轉念又放棄。他微笑,“請問大人有什麼需要?”

“不用稱我大人,我只是個普通的祭司。”對方瞇起雙眼,彷彿背對著強光的是梅菲斯而不是他自己。“好像迷路了……我不常來紅堡呢。”

開玩笑,教廷會派普通祭司來為王加冕,從來這都該是大祭司長的責任,不過遷都樞城後大祭司長來不了,雖然說這對組織來說不用面對殿堂是好事,可從教廷來的也不會僅僅是普通祭司。

他們在教廷裡的內應提醒過,教廷中掌權的是三個非人的存在,大祭司長幾乎無法離開殿堂,旅者不涉政事,而渡者……大概正因為迷路站在他面前。手指摸到藏在腰間的匕首,記錄中渡者被重傷過,過程簡單地不可思議,顯示他和另外兩個不同,是可以被殺死的,要是他現在——

“或許我能給大人指路。”

“我本來是在找陛下的。”祭司回答,“你是一直在陛下身邊戴面具的年親人,名字叫……”

“梅菲斯。”他回答。

“是嗎?”不是。

他點點頭,而對方有些困惑卻還是接受這個答案。“陛下晚點才會開始見客,大人可以到樓下的會客室等待。”

“沒關係,我也沒別的地方可以去。你呢?為什麼坐在這裡,孩子?”

“只是稍微休息一下而已。”

“真的?”不是。

“大人為什麼這麼問?”

“緊張嗎?即將接手一個帝國?”

“怎麼會呢,這是我生來的職責,要是連我都怕了,那陛下該怎麼辦?”

渡者沒有說話,再一次睜開眼睛,這次是真在認真打量梅菲斯,或許形容為審視更為確切一點,每一眨眼,都在生與死的決定之間反复,如翻閱書頁,輕鬆隨性,卻還仔細地思考字句的價值。後者仍保持親切的笑臉沒有改變。太明顯了,他想,那翻騰在背後濃重異常的陰影裡的,不就是絲毫不打算掩飾的敵意嗎。

老師追求的東西——它的殘片——和殿堂的渡者,真不是什麼令人高興的組合。

他的手指從匕首把柄上移開。

“你很聰明,孩子。”祭司開口,用他所唾棄的慈悲作掩飾,伸出了手,顯露出那不屬於人類的灰藍色紋路。“讓我幫你。”

知道了,好快……是那雙眼睛啊,老師必定會想要得到吧。梅菲斯想到自己小時候聽過老師說起接受它的意識而重生的人,組織費盡心思在尋找那個人選,他也曾經希望是自己——來自神的力量,論誰也無法抗拒,就算那代表自己再也不會是自己,將身體獻出成為附屬……這麼看來還真是划算到極點的犧牲——所以老師會想要成為新神的助力,主祭會和古物交易,小王子會向他許願,追求不該追求的事物,所有人都是一樣的。

梅菲斯仍舊微笑。“抱歉,我不太明白大人的意思。”

渡者閉上眼,稍稍低下頭,沉默了許久。梅菲斯等待著,感覺到背後變得冰冷,腦中迅速轉過幾個可能性。如果給予他的裁定是否……

“對不起。”台階頂端的祭司最後說道,小聲地幾乎聽不見,接著轉身,消失在轉角處,身邊的陰影也隨之回歸正常,如薄紗般覆蓋在光所不及之處。

【mf如果手腳快一點應該是能得手的吧,evan還很自責】

【可是得手了他們也危險了就是】

【如果大祭司長來就不會有任何廢話,一巴掌就過拍去了,也不是因為他們追隨聲音,amy私下不怎麼在乎這些,只是因為mf身上有些ylg的味道,本能地就是很厭惡,而大祭司長不會把厭惡藏在心裡】

前:http://elfartworld.com/works/185822/

九.【3876年 冬 塔國南端】

這霧是從舊神居飄過來的。海的另一邊不是鄰國,中間還有一塊大陸,沒有確切的邊界,地形與氣候都隨時在變化,他們以前都住在那裡。現在舊神居的土地浸滿劇毒,寸草不生,連呼吸都能致命。那塊陸地在試著淨化自己卻沒有效果,白霧則只是過程中無關緊要的副作用罷了。

因為那裡曾是個刑場。

誰的刑場?貝弗特因為突然閃過面前的手指眨了眨眼,反射性地縮起脖子。伊凡思這一次沒有微笑了,表情悲傷而沉重,指頭落在貝弗特的鼻尖上。血腥和灰燼的氣味,紅衣的氣味。

你們的。

祭司站在房間門口,厚重深紅色的短袍搭在肩上一直釦到下巴,將臉托起,稍稍仰著頭顯得格外端莊,像是為了什麼節日而盛裝,袖管仍舊打著結,一邊的臉仍舊被布條包裹。房間裡頭窗戶透進來的光在他周身鑲上金邊,同時描繪出空氣裡鐵和火焰的味道,在他的呼吸中,在他清透的瞳眸底下燃燒,既不是恨意也不是怒氣,僅僅是一種平淡的決心。背著光貝弗特能看到他的臉卻記不得,只要注意力稍微偏移那面容便會被攪成一團薄霧。弗洛,他記得這個名字。

耳邊的喧囂給他自己正在工作的錯覺,參雜了詫異、憤怒和恐慌,也有藏在這些底下的悄聲低語。貝弗特以為自己身著紅衣的制服,手中握著工作時的面具,可是他沒有。對方側了側頭,然後伸手指向房間內部。貝弗特摀住口鼻,往後退了一步。

由血肉為漆,隨意地塗抹在牆壁上,形成太陽的形狀,在中間菱形的留白裡掛著主祭的頭,彷彿眼中的瞳孔——是領主的標誌。絳紫色的碎布散落一地,粘著在剩餘的身體碎塊上。家具傾倒碎裂,看起來有人在這房間裡纏鬥過,可同時那些木頭上印著不適合任何生物的抓痕和燒灼侵蝕般的掌印,讓他推斷不出究竟發生什麼事情。趕到門前的祭司們似乎也同樣困惑,貝弗特只能從他們的議論中捕捉細碎的片語。

“刺客……”他們說。

“異端……”他們也說。

是旅者。貝弗特忽然意識到。傳聞中旅者將獵物撕碎,什麼也不帶走,也不會解釋原因,殘忍地毫不必要——是真的,他對自己說,想到自己昨晚還和旅者坐在石階上聊天不禁打了個寒戰。旅者昨晚提到要辦的事,大概就是這個,那麼……伊凡思很大機率也知道這場謀殺將要發生。

教廷的七個主祭,骰子的六個面。

前幾晚到他們房間檢查傷口的祭司跑過來,撥開人群擠到最前方,但還未靠近臉色已經變得蒼白,本想就這麼衝進房間,卻又被身邊的群眾拉住。“放開我!”祭司拼命地掙扎卻毫無用處,“大人……大人他……你們還在這裡做什麼?還不快去查是誰做的?!快去啊!”周圍的人都在動,卻沒有一個願意邁開步伐,一雙雙眼睛裡面滿是同情和不安,似乎是理解了些什麼卻不好意思點明。

明晃的紅色火焰讓他覺得有些乾燥,牧草的的腥味熟悉地令人不適,貝弗特只想要離開這個走廊——他還天真的以為自己早已能習慣這般景象。今早的渡船或許還有空位,他想,或許他能在日落前回到塔國。他回去去尋求伊凡思的意見,那人正站在人群最後方,垂著頭一副並不打算參與的樣子,藍色的紋路緩慢地爬上耳根,又消失於髮際之下,就如在帝都時一樣,緊縮的眉頭顯示他並不喜歡現在周圍發生的事情,他為死者默哀,可是他什麼也不會說。

“你——”

貝弗特聽到這聲叫喚時已經被來者猛地推到一邊,從人群分開的路徑看來是那個年輕的祭司掙脫了壓制。接著在後方傳來因為來不及反應而發出的驚呼。

“你知道什麼?!”灰衣的祭司伸手,掠過伊凡思的領子,從那黑色的布料上撩起一縷黑霧,前者本想再一次試圖去抓面前的人,可是手臂一抬起來便被薩姆謝給握住。“你一定知道什麼——伊凡思!”

伊凡思側了側頭,像是想抖落落在他肩膀上的目光。

“不否認嗎?大人試圖要幫你,但是我從來就覺得你有問題……”年輕的祭司因激動幾乎說不清話,抵抗著將他往後拖拽的力量,“你昨晚在哪裡?嗯?半夜在外面閒晃的是你嗎?你在跟誰說話?”貝弗特覺得自己聽過這樣的語氣,仍舊帶有稚氣的聲線,堅定卻絕望,在大庭廣眾之下作出不可能被聽取的指控,他回頭,那個紅色的身影已經消失無踪,彷彿從未出現過。“我都看到了,你帶著什麼……”指控的聲音又說,“喜鵲的腳,你帶著這種東西做什麼?說話啊!你倒是說話啊!”

貝弗特下意識想要為伊凡思回答這些問題,可是對方仍舊不打算為自己辯解,那他又有什麼資格插嘴,昨晚他承諾過要相信這人的選擇,他強迫自己冷靜下來,只是悄悄來到騷動的邊緣,隨時準備去幫薩姆謝。

“把他帶去地下室。”

所有的眼睛同時看向新來的人,西提爾主祭在目光的匯集處,滿臉凝重卻並沒有太多的驚訝,一聲令下便在混亂的群眾之中樹立了一點秩序——或許主祭之所以能被選為主祭是有理由的。

“他——”被壓制著的人差點就掙脫束縛,本想對著主祭解釋可轉念一想又轉頭看回伊凡思。此時薩姆謝已經準備照著主祭的命令將人押走,於是他只能放大音量讓所有人都能聽見。“你們要抓就去抓這個人!這不是他做的就是和他有關係……伊凡思你招了什麼來教廷裡你自己心裡最清楚!”充滿憤怒的話語逐漸消失在走廊另一端,然而還是尖銳的如箭矢在所有人腦中留下印記。“三年前遇刺的人中只有你一個活下來,憑什麼?!為什麼你這種人活下來卻要大人死——”

那年輕的祭司被帶走後人群仍舊沒有人敢移動,依然議論著刺客和異端,但此時已經包含了另一個名字。貝弗特心裡揚起點煩躁,不只是為自己的友人成為懷疑的對象,更是因為自己也曾經對這人產生過相同的疑慮。他想起前幾天伊凡思在屋頂開的玩笑,此時回憶起來那些字句是多麼無奈,現在他總算能明白了。

主祭走到人群中間,抬起手,阻止了群眾即將演變成審判庭的趨勢。“你們都忘了自己的身份嗎?”她高聲斥責,“早禱都還沒舉行在這裡磨蹭什麼——去做自己該做的工作,就一個意外你們便忘了規矩,還有臉說自己是祭司嗎!昨晚負責的武祭和打掃的留下,其他都給我散了!”

貝弗特跟隨伊凡思在四散的祭司之間穿梭,後者仍舊一句話都沒有說,垂著頭匆匆的彷彿想趕去什麼地方。

他開始放慢腳步時是在教廷地下室,一扇扇金屬門和昏暗的室內越發地像地牢,只不過更乾淨和安靜許多。伊凡思曾說如果有人違規,便會被扔進地下室的房間,禁閉也好鞭撻也好,他已經好幾年沒有來過了——貝弗特不知道為何此時要特意下來,還以為他是要去看望被軟禁的那個祭司。

伊凡思只是走,直到周圍的空氣變得乾燥,經過了一扇敞開的鐵欄,兩邊的外牆逐漸變得老舊,被紅磚取代,在顫動的火光照射下猶如活物巨口的內壁。空間內只能聽見他們的腳步聲,原本火堆該有的劈啪聲也不存在,看來這火不僅不會熄滅,也不需要任何燃料,更沒有煙霧會冒出來,安安靜靜地在這裡存在千年。

最後他停在火爐前面,背對著貝弗特在火光下剩下一個剪影。在看什麼?

他從不真心在意所謂的信仰,對教條和王法都沒有太多意見,有些人向他提過那一瞬間燦爛而又強烈的靈感是來自於領主的指示,他更想要相信那是自己將思緒疏通過後的舒暢感……但他聽見了,祭壇上的人顫抖的聲線,早就不再是記憶隨意拼湊而成的畫面。在燃燒着的祭火面前,竟開始覺得這是他應該知道的事情,注定是他的東西——真是諷刺,貝弗特之後會這麼笑自己,有些人尋找一輩子就為了這注定的道路,而他自己正走在上頭卻毫不自知,明明對領主的神性半信半疑,反應過來時已經接下了神賜予的贈禮,無論好壞或他能否理解背後的用意,都無法返還了。

回神之間對方已經坐上磚砌的爐子邊緣,傾身去觸摸那熾焰,讓其在指尖流轉,經過皮膚處綻放出青藍色。貝弗特不打算阻止,這人玩火也不是第一次,唸著這也是藍紋帶來的後遺症,可又不管看幾次都依然一臉新奇。他深呼吸,緩緩靠近那巨大的爐口,陳舊的磚石被無數雙手磨出凹痕,但是乾淨的一塵不染。坐到祭司旁邊,任憑那熱度將自己包圍,接著彎下身探頭往裡面看,裡面的空間比想像中大,從祭壇頂上直直通到地面,好似一口井,他們坐著的平台則只是一閃鑲在井壁上的窗,剩下的全被火舌充斥。

沒有根源卻永不熄滅的火,交織著繪出太多殘忍的小故事。

他稍微向後靠,保持自己和那深淵底部的距離。“伊凡思。”

祭司側過臉。

“你說他們經常說的‘指引’到底是不是真的存在的東西?”

“是真的。怎麼了嗎?”

“我……”貝弗特揉揉脖子。“好像聽到了……我甚至都不是個信徒,怎麼偏偏……”

伊凡思沒有驚訝的意思,他本來還想像一般祭司聽到這個消息會做出何等反應,或者伊凡思可能會為此而高興——至少他希望如此,他想起來小時候為了討師傅高興,絞盡腦汁也要道出一個好消息的可憐樣子,那時沒有用的,現在果然也不會比較有效果。“主上並不討厭你。”

“不……不討厭?什麼?”他停頓,“算了。那接下來該怎麼辦?”

“你可以選擇,要接受或者無視,主上並不會在意。”

“不問我聽到什麼嗎?”

伊凡思沒有回應,垂下了眼隨後又轉向面對祭火,靠得有些近,在危險和安全的界線邊徘徊,卻對熱度絲毫沒有任何畏懼。“應該和我聽到的差不多。”

語畢的瞬時間彷彿就此暫停了,只有搖曳的光影顯示現實仍在前進,沉默逐漸爬滿牆壁的縫隙,積澱在任何細小的空洞裡,粘稠的令人窒息,貝弗特受不了這種氣氛可是他發覺要是誰打破這僵局都只會讓它變得更加難以忍受。為什麼還是那麼不安呢?他懊惱地咬了咬下唇,昨晚自己做得還不夠。

接著身邊的人倏地抬頭,幾乎是慎重地回神面向貝弗特,一時間讓他還有些不自在,透過瞇起的雙眼他仍能感受到對方的遲疑。

可是伊凡思終是開口了,緩慢而清晰,好像他正在祭壇上誦念教條。

“亞內主祭違反教條,追求……”

貝弗特知道他接下來會說什麼。第一次他的直覺能猜出來這人想告訴他的真相,也是第一次,他一點都不想要聽——

至少不是現在。

急切之中他用雙手捏住伊凡思的肩膀,突如其來的舉動令對方缩了一下,原本要說的被困惑所取代。背著暖色的環境祭司的袍子也被渲染成橙黃色,爬過手心底下的藍色紋路留下股熱意。他上下打量對方,皺著眉頭一邊思索自己在衝動之後該如何繼續。

來到帝都祭壇門前的並不是來自殿堂的審判,而是異端派來消除威脅的手段,用貴族內鬥來形容,此時看來實在是過於貼切。現在那異端沒有接受天罰而是遭旅者所殺,指控又回到伊凡思身上,他不能為自己辯解甚至都無法透露實情,這控訴惡圈不會停,三千多年前沒能完結,現在更不會。

和旅者說的一樣,他得帶著伊凡思回帝都,回到熟悉的城市裡,繼續留著只會讓這人的情緒越來越低落,不能坐視讓他的朋友受傷——就算他堅持要留到選舉結束,也得囑咐他低調一點,被懷疑的人再如何坦蕩,也要為安全和將來著想……

還有太多的事情他必須要說,但那些字眼卻一個也到達不了舌尖——伊凡不可能不懂這些道理,而且在教廷長大的他必定比自己更清楚什麼是應該什麼不應該,他就是在賭氣,就是這麼固執,自己再怎麼念叨都只會是徒勞——與此同時那份苦澀還在催促他。問啊,心裡小小的聲音說道,搞清楚發生什麼,掌控局面。

天枰根本不存在。

趁著伊凡思還沒來得及再出聲,貝弗特已經打斷他。“不用跟我解釋。”

祭司的似乎並沒有預料到他會這麼做,愣了半晌,最後選擇給他一個微笑,一如往常的饒有興致的微笑,殘留疲憊。“你今天很奇怪。”

“奇怪?哪裡?”

“不想知道嗎?究竟發生什麼事情?今天是特例,我什麼都能告訴你。”

“你不想說。”貝弗特的雙手離開伊凡思,知道對方這是默認自己的結論,也不清楚究竟是好還是壞。“那些傢伙怎麼樣都好,哪天被殿堂或領主知道就懂得自己錯了。倒是你……別讓自己太累,好嗎?”

“主上在……”祭司傾身本來想要駁回,半途又打住,靠回身後的紅磚邊框,笑出聲,就像昨天晚上,只是更加接近平時的他——尋回和失去原來是一樣簡單。“主上和大祭司長大人比我嚴厲太多,他們受不了的。”

“活該。”

伊凡思繼續笑,貝弗特總是覺得這人笑時年紀看起來特別小,回憶中他第一次闖入帝都的祭壇時還誤以為這人剛成年不久。真的很像,他有些詫異地想,明明怎麼都記不清夢裡那張臉,這突如其來的感覺卻異常強烈。

果然還是想要了解更多,或許有一天他能靠自己搞清楚那些伊凡思稱他不會理解的事物,在現實和人類之上的一切,或許到時候也能理解領主到底要他做什麼,那渴望從未停止過,急躁難耐。“伊凡思。”他說。

祭司側過臉。

“收我作學生。”貝弗特停頓,竟還有點緊張。“你說你以前有過學生,所以……我還不至於太差吧……”

“不行。”

“為什麼?因為我不是信徒嗎?”

伊凡思的表情沒有變,抬起腿推推貝弗特的膝蓋。“你早就不需要我了,貝弗特。”他回答,“想要學什麼,只要我能都教你,可是我不會收你作學生。”

貝弗特抿起嘴,還沒從簡潔粗暴的拒絕中緩過來,許久才擠出一個提案。“古語。”

“很簡單的。等下去借幾本書帶回去,這樣可以嗎?”

“說好了。”他伸出手讓面前的人能觸碰,他並不是一個喜歡肢體接觸的人,可是這舉動總是讓他感到心安——他只希望伊凡思也是如此。“你呢?有沒有感覺比較好?”

祭司將貝弗特的手背掌在手心,習慣了韁繩和鐵具的粗糙手指他有些握不全,藍色的紋路纏繞於此彷彿比身邊的火焰更溫熱,瞇起的眼睛下目光停留在指尖。“好多了,”他仍微笑著,安靜而溫和,“謝謝。”

【這是告白章(不是快住手)】

【E寶寶什麼都不需要他活太久了,他只想要再像一個人類一樣生活一次】

【都說“他們”是最輝煌的族類,可是又輝煌在哪裡呢,本以為要持續至永遠的戰爭結束了,舊神居也成為淬毒的禁地,光裔因為精神衰弱的緣故,數量比戰時消減的還要快,就算被帶去了殿堂也拯救不了剩下的那些,逐漸縮小的團體只讓情況越發糟糕,百年間便所剩無幾——幾乎可以用難堪來形容了。】