欧罗大陆,圣别纪元后期。

血族女王莉莉安突然失踪,几乎同一时间爆发的怪奇疫病让人类数量逐年锐减,失去管控的血族加上疫病的席卷,让整个社会动荡不安。

将一切扭转的契机在于教会发现血族的血液竟是能治好疫病的良药。

从此,以血液为中心的利益旋涡将整个世界卷入了其中。

【创作交流群:691199519】

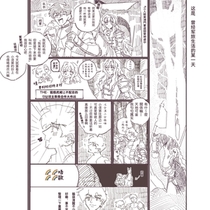

舞会与演武的隙间

01

“我是来玩的。”维塔拉煞有其事地点头。

她穿着崭新的舞会衣服,露出一张光洁的面孔,步履轻盈地与人漫步在花圃的小径之上,并神色自如地挽住了身边舞伴的手臂,后者则因为她的亲密举动,连脚步都乱了一拍。

看起来古老血族确实像传闻里一样兼具着贵族的矜持和上流社会优秀的社交礼节。做出如此评论的社交距离毁灭者完全忽略了他们俩才认识了两个钟头,连月亮还没升到中天这个事实,自顾自地在心里得出了结论。

一切始于圣伯拉大教堂组织的假面舞会,她捏着抽到的纸条,上面用流利漂亮的花体写着舞伴的名字。

“看来我的学问并不涵盖到这部分……”维塔拉喃喃自语,盯着这些圈圈圆圆看了半晌,才勉强分辨出上面写的东西,一字一顿地读了出来:

“凯……伯恩特•达摩•法、法加纳。”

一道视线落在了她的身上,维塔拉抬眼看去,与白发红眼的古老血族对上目光。他穿着做工精细的礼服,浅色的头发在颈侧用红色丝带斜斜地拢成一束,戴一副眼镜……或许用镜片挡住心灵的窗户能有效地防止不怀好意者对情绪的窥探?维塔拉漫无边际地想着奇怪的问题,金绿色的眼睛漾出蜜一样的笑意来,她听见自己的声带震颤:

“看来您就是了。”

法加纳先生的眼睛像是鸽血红的宝石,红色的宝石看上去热烈鲜艳却冰凉坚硬。但还没有那么冷,是清晨溶洞上落下的露滴。这是位彬彬有礼的先生,即使他看上去通身都是知识与学术的气息,但维塔拉认为没人会把他错看成学者或是教授。

再没有什么词能比贵族更好地概括法加纳先生的身份了。

“很高兴认识你,帕莱小姐。”

“你可以叫我维塔拉。”金发的舞者轻轻拉平衣上的一条褶皱,发出了邀请,“舞会还没有开始,要去走走吗?”

他看上去并不是来消遣的,毕竟即使是维塔拉也知道,教会总不会费尽心思只为了组织一场单纯的联谊。不管人类还是吸血鬼,在这样的世道里总会被秘密和暗潮吸引而来,或是在漩涡里沉底,或是找到秘藏成为赢家。

今天的夜空晴朗,深蓝色的天幕上缀着珍珠色的月亮,很适合进行一些关于天气的寒暄客套,但未免显得寡淡无趣,良夜不可辜负,于是她坦诚地说出了开头那句话,用发亮的眼神去看舞伴,男性的头发在月光下映出莹白的光晕,显得格外端庄自持,温文尔雅。

“要试试跳舞吗,探戈、华尔兹、还是拉丁?”她仰着头问,在高个子的法加纳身边像是个小女孩。

我以前是个成年人吗?真可惜不能再长高了。她的视线在法加纳尖尖的耳朵上停留了一秒又移开。

“我并不算精于舞蹈,华尔兹可以吗?”虽然看上去有些惊讶,不过法加纳先生依旧轻轻执起她的手,行了吻手礼。他低下头来的时候,她在对方红色的眼睛里看见自己的倒影。

维塔拉的手指轻轻蜷曲了一下。我应该做点什么,她这么想,但只是安静地站着,毫无头绪。

这感觉新奇又有些陌生,可见她以前遇到的舞伴都是些烂人,竟没有一个人懂得什么叫做礼貌。

“当然可以。”她的声音轻下来,语调却上扬,嘴角弯弯,“来,跟着我。”

她舒展手臂,张开怀抱,如同深夜里绽开花苞的危险植物。今夜汇聚了那么多人,猎人和猎物都待在一处,寻找着自己的目标。维塔拉并不准备在此酿成什么血案,她没有什么必须要得到的东西,也没有必须被消灭的仇人,她的猎场在舞池之内。

和缓的舞步给人交谈的空间,他们在旋转间轻声细语。

“我在附近似乎从未听见过维塔拉小姐的消息,您从很远的地方来?”法加纳的步伐标准得恰到好处。

但对金色头发的舞者来说,重要的从不是标准,而是节奏。

“在我住的地方,地下有一条宽阔的暗河,我不喜欢这条很吵的河。”她轻巧地挪动脚步,巧妙地带歪了舞伴的步伐,而法加纳正在听她说话,还未察觉到这点微小的偏移,“所以我把剩下来的垃圾通通丢了进去,那里最后会流向入海口,潜伏着长了三排牙齿的鱼怪,它们很喜欢这些残渣。”

“所以他们都死了,确实是隐藏踪迹的好办法,看来您在的地方并不是人流密集的区域。”她的舞伴在一瞬的惊讶之后做出了反应。

“你喜欢钟乳石吗?有些会形成特别的花纹和色彩。”借着旋转,她带动着法加纳愈发偏离了原有的步调,后者原本流畅的舞步变得些许不稳,“不要再记舞步啦,跟随你的感觉,亲爱的法加纳,这并不难。古老血族似乎有聚居的地区,阿提尔湖的珍珠真的有那么漂亮吗?”

“我的收藏室里有一些……”对方似乎意识到自己从思想到脚步都在偏移中打滑,而还没等他把话题摆正,却又被带着转出了一个不该存在的圆,维塔拉的声音又响了起来,“你们有去湖底看一看吗?湖泊总是像蚌一样埋藏很多秘密。不过你看起来并不是热爱冒险和交际的先生,如果您以后有兴趣的话,说不定可以来我家坐坐。不过那里没有充足的食物和温柔的风景,白天的时候空气里都是可怕的太阳味道,但我可以为你准备一张吊床,我们可以在晚上去残月血族开的酒馆找点乐子。”

“感谢您的邀请,那么我有幸得到一封月下宴的邀请函吗?”法加纳先生从被动回答里挣到了一次主动提问。

这下轮到维塔拉感到诧异了,她睁圆了金绿色的眼睛,露出一副人不可貌相的古怪神情:“哦……你对这个感兴趣?”

法加纳则以礼貌但肯定的微笑回应了她。维塔拉眨了眨眼睛,认为这位先生可能对嗜血血族的社交场合缺乏正确的认知。但……

“我很荣幸能帮上你的忙。”她笑眯眯地回答道,瞬息间和法加纳完成了男女步的调换,扶着他的腰转了一圈。舞伴露出了猝不及防的茫然神情,被顺势引导着坐在了花园的长椅上。

搭住他双肩的金发姑娘有一双宝石色的艳丽眼睛,接着这双眼睛来到了咫尺之处。

法加纳得到了一个亲昵的,过分的,令人脸红的亲吻。

毫无自觉的嗜血舞者满意地直起身来,而被害者看上去已经是震惊到只能微笑的地步了。

“不过,法加纳先生。”罪魁祸首一边笑一边坐在了他的膝盖上,“来自你的朋友维塔拉的友情提醒,你这样去月下宴的话,是很容易失去你的裤子的。”

02

“你们嗜血都这样怪?”黑斯廷斯问。

“首先,人不能因为个体的行为而对群体产生偏颇的见解,吸血鬼也不行。”维塔拉正在看自己刚刚领回来接上的手臂,忧心是否会有血管在愈合时接错,“再者,我没有道德,不会因为您的评价把手套扔在你脸上再来一场决斗,但我很好奇您还见过什么怪人,我想听听。”

对方选择了沉默,可能觉得讨论这件事有些不合时宜。

毕竟他们俩刚刚结束了一场正常人看了会晕倒的演武,身上血迹斑斑,到处都是豁开没愈合的伤口,穿着比破布还要破布的衣服,现在正站在医务室里,看着病床上被维塔拉飞出去的手臂砸晕的倒霉残月血族。

如果蒂姆醒着的话,相信他并不想要这样的探望,即使是昏迷在病床上,他的表情也随着维塔拉在病床前的叽叽呱呱而逐渐扭曲,看上去像是做了什么可怕的噩梦。

“他的表情像是喝了过期的月鼠血一样。”维塔拉扒在床边仔细打量了一番,评价道,“看起来他一直以月鼠血维生,真是值得敬佩。”

黑斯廷斯默默在心里增加了维塔拉的资料备注:不喜欢月兽血。

“他头上肿了好大一个包。”金头发的小姐压低声音,鬼鬼祟祟地说,“我们要赔偿他吗,可我一分钱都没有了。”

于是黑斯廷斯也俯下身去检查了一下蒂姆的脑袋:“可能会有轻微的脑震荡,既然是吸血鬼,那很快就会好的。”

“但你为什么没有钱?”他继而提出了新的疑问,大部分血族都有着不菲的资产,即使不是家仆成群,也至少衣食无忧,生活困顿的工会猎人黑斯廷斯倒是见过不少。

“我买了新的裙子!”维塔拉捻起一根沾满血的布料给他看,“虽然现在变成了这样,但那时候花了我很多钱。”

“洛卡沙漠一个月见不到一个路人,没什么需要花钱的地方。”她说,“猎兵队,他们出门可不带什么钱,偶尔碰上的外来的猎人,身上也没几个子儿。”

“反正也不是重要的东西,嗯,不过在沙漠外面还是挺重要的。”她总结道,看起来对财富兴趣缺缺。

维塔拉是个贫穷的吸血鬼,黑斯廷斯又在心里记了一笔。然后眼睁睁地看着维塔拉活动了一下连接上的左臂,戳了一下病人头上的大包。

蒂姆在昏迷中发出了痛苦的哼哼声!

道尔顿先生停顿了一下,还是把这个不安定因素揪出了病房。

“哦,是不是该吃饭了?”

一高一矮的两个身影走向了食堂的方向。

“我做了一个很可怕的梦。”醒来的蒂姆心有余悸地和护士说,“有两个血人站在我的床头窃窃私语,我害怕极了!”

他不禁抓紧了被子,却在低头的一瞬,看到床边的护栏上有两个血手印。

病房里传来一声惨叫。

03

维塔拉站在一片森林之中,发光的昆虫让森林并不是那么暗,她左顾右盼了一番,找了块水边的大石坐了下来,把赤裸的脚浸入溪水里,惬意地眯上了眼睛。

森林里传来一个雌雄莫辨的亲切声音:“维塔拉。”

“嗯?”她看向那个方向,没发现任何东西。

“作为奖励,你可以获得一个问题的答案。”声音说。

维塔拉是个话很多的人,但这一刻罕见地保持了沉默。她看了看自己的手,仿佛声音给她出了个难题。

我该问什么呢?她问自己,忘记的事情不会回来也无需追寻,而她渴望的自由和自我现在已经得到了。

但幸好只是问个问题而不是许个愿望。

她朝深林中回话:“那么,那个吸血鬼给我真名了吗?”

声音轻柔地回答道:“你没有真名。”

维塔拉睁开了眼睛。

“我醒了。”她自言自语。

疯子,神经质,家里蹲和操碎心的老妈子,四个男人的舞会……

—————

托马坐在废弃塔楼的窗沿上。

十八个钟头,嗜血血族仔细地读秒,轮个儿掰折手指,看着他或她飞快长好。太阳升起再落下——黑夜像个庞然又贪婪的袋子,把城下町一寸寸鲸吞入喉。街灯终于被吝啬的主妇点亮,到访的畜牲便多起来了。一匹两匹三五群,马儿嘚嘚哒哒哒,车子像鱼群穿过夜色游向百合花广场,车夫把皮鞭扬得老高。

托马从嘴里拽出焦黑的指骨,笑着把骨头渣吐掉。

呸——,他认得那辆有郁金香纹饰的黑马车。

城下町中央广场边挤着一群闹哄哄的半大孩子,七嘴八舌地对马车和访客比比划划。有眼瞳纹饰的教会马车孩子们都认得;猎人尽是些穷鬼,他们用双脚来,公共马车只给停在城下町外头。剃头匠的儿子说花田那儿有辆马车古怪得很,爬满荧光绿的巨大骷髅;肉铺的小姑娘猜新来的那几辆一定载着老倔驴,脑子朽坏了,马车才会漆得像棺材一样——看啊,看啊,暗绿,棕,还有更深的灰和黑。

这群快活的鸟儿不知疲倦地编排外来客的故事,又在车门咔哒作响时故意尖叫,一哄而散。克劳伦斯·奥斯顿一直等到吵闹声跑得够远了,才推门走下新漆过的黑马车。紫檀木手杖撑在石板的凹坑里,他的大半张脸藏在羽毛面具下面,下颌上没有苍老的褶皱,这点孩子们猜得不对。古老血族在晚风中舒展身体,重新把斗篷裹紧,像蝙蝠收拢贴在身侧的翅膀。

没有侍从通报——显然,多数血族不想听神父用颂腔高喊他们的名字;城下町的居民更不乐意知道假面具下藏着谁的脸。这儿要举行一场不透露姓名的舞会,来宾全躲在五花八门的面具后面,只待鼓点儿和音律模糊掉猎人与猎物的界限,飞蛾舞火,一夜尽欢,正如过往的任何一年一样。

奥斯顿既不喜欢虫子,也没有和食物共舞的爱好,他把戴郁金香戒指的手递给马车上的同族,庄重地清了清嗓子:“请扶着我,贝尔维娅女士——小心脚下,路的状况糟透顶。”

他们几乎是最晚到的客人。人类已经在太阳底下狂欢过一场,侍者端着酒壶匆匆入场,换走装果核和烤羊残骸的盘子。乐师打着酒嗝儿,懒洋洋地拨弄鲁特琴弦,社交动物围聚在广场上互相试探,人群中不时响起喧闹的喝彩,偶尔夹杂一两声尖叫或惊呼。

一位穿白色收腰燕尾礼服的男性站在角落里,像躲避烦人的虱子那样远远避开人群,金发间露出血族特有的尖耳,面具下的脸却堆满皱褶和疲惫。奥斯顿盯着他瞧了许久,直到对方也投来疑惑的目光——疑惑,微愠,进而转变成一抹难掩的喜色,那人大步向长桌边的奥斯顿走来,拖着身后踉踉跄跄的女伴。

“啊,克——咳,是你,我亲爱的朋友。”来者抓住奥斯顿的手肘,露出年长者慈祥的微笑:“打扰了,小姐,请容我借用一下……”

贝尔维娅女士本来把奥斯顿的胳膊捉得死紧,这会儿只得松开了,转而端起长桌上的酒杯,不停晃荡杯底暗红色的液体。

老家伙抓着奥斯顿,直把他拉到树篱边:“克劳伦斯?真的是你!你怎么认出——”

“文森特,嘘——我认得你这件礼服上绣的金穗。”

“啊,是的,这已然湮灭的辉煌和荣光。裁缝的手艺大不如前,也许再过个一两百年,面粉袋也能站在潮流顶端了。”面容苍老的血族叹了口气,“现在放过那些粗手脚的笨裁缝,听我说,你绝想不到我带了谁来。假如你的女伴——”

文森特张着嘴,奥斯顿眨眨眼睛,耐心地等他继续说完。

“你的女伴,嗯。”文森特舔了舔嘴唇,“她看上去不太高兴。”

西梵妮·贝尔维娅就要把手里的高脚杯攥碎了,尊贵的血族像只母鹅似的抻长了脖子,目光不住往树篱这儿瞧。几个新潮的姑娘走过她身侧,轮流拎着蕾丝裙摆转了圈儿,从血族拘谨的金发网戏谑地打量到曳地长舞裙。那紫黑色的束腰长裙典雅又奢华,洒满了碎钻和珍珠,出席最高贵的社交场合也不逊色——文森特想,假如早上个三百年的话。

她过时了。

“不高兴?大概是的。”奥斯顿从怀里掏出手帕,深嗅,折叠成规整的小块,收回口袋。“你没闻到空气里遮不掉的人臭味?呵,谁会高兴来城下町。路面,”紫檀木手杖邦邦叩着长石板,“比十年前更崎岖,早晚要崴断谁的脚踝骨。”

“听我说,也许她需要你……”

“她需要气度,隐忍。”奥斯顿高傲地说。“图里帕诺城堡的女主人——别这么惊讶,可能性很高——不会因为臭味或烂路面就失控无礼的。”

贝尔维娅女士的目光恶狠狠地看过来,嘴角绷得死紧,脸庞是尸体冻僵的惨白色。

克劳伦斯·奥斯顿回以体谅的微笑,像在安抚一只嫌弃晚饭的猫,微微颔首。

文森特想要大笑,于是抓过身边的杯子,猛地灌了一大口。酒味太呛,并不合口,呛得他直咳嗽。

“别急,老朋友。”奥斯顿忧虑地望着他,想拍他的后背,又怕把那一身老骨头拍碎:“说下去,你有幸和哪位女士共舞?——你需要我猜一猜吗?”

老迈的血族边咳边抖,像片被风吹残了的枯叶子。枯叶子佝偻着侧转身,从身后拽出一位女伴来。

奥斯顿捕捉到的第一个想法是:这位小姐是怎么藏进文森特身后的?那把枯萎的老骨头?

第二个是:太大了。

她的胸像两颗过熟的果子,半袒露在低胸舞裙外面,丰腴,莹润,只等待有人来摘。热切的目光立刻像苍蝇追逐奶酪似的聚拢来,全绕着那傲人的胸脯转。文森特挺了挺腰,贝尔维娅女士的眼神像把小刀子似的掷过来,直戳着他的后脊梁。

“真是个……是个惊喜。”奥斯特盯着坠在雪白胸脯上的红宝石。“谁能想到著名的因——”

“行行好别吓他,亲爱的!”老血族喊道,注意到周围试探的目光,赶忙把音量压低:“你不知道我花了多少力气,才把这家伙从娃娃屋中间拽出来!”

“模型,不是娃娃屋!”因多西·吉奥瓦尼抬手给了老骨头一下子,果实乱颤,引得周围一片吸嗦声。贝尔维娅女士那两把淬了火的刀子开始一下下剜他们后背上的肉,恨不得锥进骨头里。

文森特尴尬地扭了扭腰。“克……伙计,你可能有个小问题——”

“问题在于,”奥斯顿仔细咀嚼嘴里的句子,“你是怎么说服他变成……女人陪你来的?而且这么……”

大。

“他那些娃……模型的建筑风格过时了,得要来看看新风尚。”

“关于变成女人的部分?”

老骨头顿时垮下去,文森特佝偻着环抱住身体,虚弱得直喘气:“你想看干瘪的老头子穿女装吗?有这种嗜好?咳咳,咳……”

身后爆发出不合时宜的大笑,几个穿皮外套的半大小子像耍枪那样转一只杯子,互相击掌。因多西像个松了劲儿的人偶似的僵直了,有个戴孔雀面具的高个子眼睛直勾勾地黏在“她”胸口,手里的杯子斜倾着,酒把女伴的前襟浇了个透。奥斯顿被这种无礼气得发抖,拉开斗篷靠过去,把因多西藏进阴影里——

长桌那边爆发了一场微型骚动。七八个陶壶炸开了,酒浆四溅,两个女侍者忙不迭地跑过去,撩起裙摆摸绑在腿侧的刀。这波澜没掀起多大涟漪,人群惊呼着散开又迅速聚拢,继续笑和打情骂俏。文森特惊恐地看着贝尔维娅气势汹汹地走过来,像驱赶雏鸡那样分开挡路的人群,裙摆上挂着破碎的陶片,还在滴酒。

“嘿,伙计。“血族飞快地说,抓住奥斯顿的肩膀。“想听个建议吗?你的舞伴……”

“的确该征求她的意见。”奥斯顿郑重地点头,“我猜那位女士会应允的,和你们搭对子跳舞。”

“天啊!!不是这个意思……不对,我本来是这个意思——是的,谁也不想换到一个人类舞伴……”

“人类舞伴,呵,多失礼的词组——”

“丢下舞伴,整晚忙于照顾别的女性,这就是您的礼数,是吗?”一个冷冰冰的声音在他身后说。“真是个-愉快的-夜晚,克劳伦斯-奥斯顿-先生。”西梵妮·贝尔维娅女士用奇怪的高腔咬着音节,把单词像白手套那样丢在奥斯顿脸上。

文森特拉过因多西,假装对一丛盛开的百合产生了兴趣,哼一首小调,双颊微抖。他想起某个传言,巴尔麻雪原的贝尔维娅性格好战,能用血剑斩断灾兽铺满鳞片的脖子……

贝尔维娅深深吸气,用那双握剑的手拎起裙摆,附身,紫宝石项链在胸口发着冰冷的光。“我失礼了。”她僵硬地说,转身走向场外。秋风卷过后颈,吹得人骨头发冷。

“文森,她是不是……”半刻钟后,奥斯顿困惑地开口。

“不太高兴,是的。”

血族瞥向女士退场的方向。“她会错过第一支舞的。”

“‘她会错过第一支舞的’,天啊,你可真聪明!!”文森特把正要出口的安慰掖回喉咙,抓住同族的肩膀,夸张地摇晃:“你以为——”

——以为她还会回来吗?他想冲对方这么嚷嚷,可是广场上这时骚动起来,像一锅突然煮沸的汤。他闭上嘴巴,随着人群望向百合花丛簇拥的殿堂。

小小殿堂的楼台之上,有个男人亲切地张开了臂膀。

“欢迎——欢迎诸位。“

男人的声音并不洪亮,但广场上每个人都能听得清清楚楚。所有目光毫不忌惮地落在他掌中血色的圣痕上。

阿尔文·伊诺克,百合花广场舞会的组织者,诸神在人间的话事人,万千信徒的引航灯。他仍穿那件常被宗教画描绘的圣袍,戴白色眼瞳式样的面具,纯金挂坠从颈间垂落,桎梏似地沉坠在前胸。

“欢迎所有远道而来的客人。”他继续说,站在二楼纯白的大理石栏后面,使得聆听者纷纷扬起头,眼巴巴地张望他居于高位的身姿。

“——从城邦来,从港口来;从城堡来,从雪原来。从街区来,从农场来——欢迎你们,我的姊妹兄弟。”他说下去,身后齐齐站满圣女与神父,同样的眼瞳面具,缄默不语。

一众冷漠苍白的眼睛。

“因着神所赐予的恩泽,今秋我与诸位齐聚于此——”

假使在场血族对阿尔文的言辞有什么意见,此刻也并没有表露出来。

致辞并不冗长。阿尔文在掌声结束后离场,少女们颂起圣歌,银色月光洒落在单薄的肩膀上。

人潮开始流动,缓慢地涌向舞池,文森特被推挤着往前走,抓紧因多西的手。“嗨,如果她回来……到舞池最左边找我们,好吗?”他对奥斯顿喊道。对方很可能没听见,脸板得像本训诫教典,不时瞥望女伴离开的方向。

“我很遗憾……真的……”文森特说,声音越来越低。他的老朋友遗落在原地,马上就会被人流淹没了。

不过,像奥斯顿——或他自己,血族的老家伙谁还不习惯湮没呢。

他们终于被人群推进舞池去了。

·

————————

·

歌声响起来的时候,那位先生并没有动。既没走向舞池,也不准备离场,像块固执的海礁,被褪去的人潮吐出水面。

维克多感到紧张,扶正面具,把颈巾拉紧,卡着喉咙。

那位先生裹了件厚重的黑天鹅绒斗篷,面具是更黯沉的黑,额心装饰羽毛理得一丝不苟,是只漆黑的鸟。维克多猜他是位古老血族,肯定相当年长——猜错了也没啥大不了,月亮爬上塔楼以前他就得回家报道。时间没剩多少。

他要请这位血族的先生跳一支舞。

一个人类该如何邀请血族跳舞?真希望萝卜就能让对方放下心防,像在邻居家喂那只神经质的兔子一样。维克多吸了口气,大步踏进对方的视野。

“——晚上好,这位尊敬的先生!!”

血族把头往右偏了半寸,但人类跟着挪向右边,截住他的目光。

“十分抱歉——但是您——我一直注视着——”年轻人兴奋起来,对着血族的眼白嚷嚷。鞠躬,后背弯到很低,然后抬手邀请,展现诚意。

“——您想跳个舞吗?”

有东西又轻又缓地落在他手上,圣女的天籁鼓动着心房,百合花香熏得脸颊发烫。

然后是突如其来的重压——右手牵着肩膀,下巴和膝盖猛撞在地上,哀嚎晚几秒才出口,他先咬到了舌头。颂歌没有受到影响,圣女听不到凡人的痛;倒是舞客们被惨叫声吸引,困惑地四下张望。维克多想抽回剧痛的手,咬牙使出吃奶的力气,等他挣扎着挤掉眼泪,这才发现眼前暗沉的不是夜色,耀眼的也不是街边的灯。有位穿紫黑色束腰舞裙的姑娘挡在前面,左脚踩住他的手掌,碎钻和珍珠像星海似的洒落在丝绸裙摆上面,满目璀璨的光。

“瞧啊,母猪找食儿,丧犬扑屎!滑稽戏更适合你,我亲爱的。”那人在笑,咈哧咈哧,像只喘不匀气的狗;裙摆下露出粗布的长裤和羊羔皮靴,鞋跟使劲碾他的手,指骨被挤碎在石板上,叽嘎作响。

“放,放开——救——”维克多颤抖着尖叫,向裹黑斗篷的先生伸出另一只手,穿舞裙的家伙探出头,差点咬了他一口。

“托马,停下。”奥斯顿走近半步,血肉的味道在空气中弥漫,比花香更醇厚,抓挠着咽喉。

“你闹够了。”

“容我说不,亲爱的,不,再来点儿血,闻闻味道——”

克劳伦斯·奥斯顿皱起眉头,双手抓住托马的腰,把他从维克多身边挪开,就像拎走一只不肯离开食盆的狗。

“现在,停。——舞裙是怎么回事?贝尔维娅不可能让你得手。”

“显然,女主人放弃了抚养权!”嗜血血族用夸张的腔调宣布道,“穿捡来的裙子和面具怎么定罪?分尸,绞刑?来啊卫兵,把罪人的脑袋砍下来!”他从双脚挨着地就开始手舞足蹈,咧着嘴从假面具后面瞪着他笑,揪面具上装饰的花和羽毛。奥斯顿想起曾经养在马厩里的短腿猎梗,撕碎狐狸、绞烂野狼,还要追着咬马夫的脚。

应该给它戴上生铁锻的口套。

侍者聚拢过来了,但这儿是场文明的舞会,没有死者,主人家不会为争风吃醋就亮出猎刀。受害者踉跄着爬起来,抓着撕裂变形的手,想要止血。一件黑斗篷这时递了过来,正挂在他那只断手上,压住骨头扯着了筋,疼得他又一声惨叫。

“去,带给我的车夫,郁金香花纹,黑色马车。”罪魁祸首平淡地使唤道。收拢的翅膀张开了,上百只银子绣的郁金香绽开在克劳伦斯·奥斯顿暗紫色的礼服上,闪着微光。

没人询问对方是否乐意,托马叉着腰,奥斯顿走上去挽住他的手。

圣女的歌正攀上云峰之颠,滑音,顿止,摁下神圣的休止符号。

最后一对儿舞者走进舞池,琴和乐手都精神抖擞。

舞会即刻开场,时间刚好。

-----------

好像已经是我产出的极限了,实在太感激激励我的文手小伙伴。。

舞会的细节和场景就全凭自己脑内的状况来了,希望和整体氛围没有太违和,悄悄响应NPC。。。