莉芙湾,生活着很多可爱的海洋生物,是海鲜爱好者的天堂。

“图特图特,昨天我在白豆腐一号礁石上发现了荷包图特的壁画,然后在白豆腐二号礁石上发现了图特沙拉的壁画,然后在白豆腐三号礁石上发现了图特扒的壁画,然后在白豆腐四号礁石上发现了图特蛋筒的壁画,然后在白豆腐五号礁石上发现了烤图特串的壁画,然后在白豆腐六号礁石上发现了图特鱿鱼的壁画,然后,然后就没有其他的礁石了,但一定还有很多其他图特的壁画被画在各种各样的地方!”

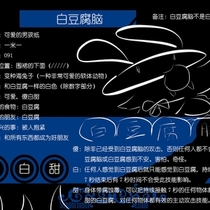

白色的软体动物挥着双手在空中比划着什么,他的面前有一只巴掌大的眼球,黄澄澄的眼珠子就像蛋黄一样黄。

这只眼球就是软体动物口中的图特,而那个软体动物的名字叫白豆腐脑。他们虽然画风不太一样,但其实都是莉芙湾的海洋生物,有一个共同的名字,叫作人格。

“图特图特,你在听我说吗?我说——”

“你说你在白豆腐一号礁石上发现了荷包图特的壁画,在白豆腐二号礁石上发现了图特沙拉的壁画,在白豆腐三号礁石上发现了图特扒的壁画,在白豆腐四号礁石上发现了图特蛋筒的壁画,在白豆腐五号礁石上发现了烤图特串的壁画,在白豆腐六号礁石上发现了图特鱿鱼的壁画,同样的话你已经说了九十一遍,我早就背下来了。”

“啊,真是太好了,因为图特一直在写书,我还以为我的话图特一点都没有听到呢。”

“我没必要把时间浪费在这种地方。你也是,人生中有很多比骚扰别人更有意义的事,你不应该把有限的生命消耗在这种没有意义的事情上。听我的,你快找件更有意义的事情,别在我边上重复这些一样的话了。”

“但是现在,这就是对我来说最有意义的事情!如果得不到答案,图特就会挤满我的脑子让我彻夜难眠!”

“抱歉神是不需要睡眠的,你想让我将心比心理解你是不可能的。”

“哇!图特你知道我在想什么吗!”

“那当然,我是神!但我先告诉你,想借机奉承我也是没用的!”

“但是你是神啊!没有做不到的事情啊!真的好厉害啊!”

“你接下去就会问‘图特能不能造出一块连图特也吃不完的豆腐’吧!我说了我不会把时间浪费在这种地方,你快从我面前消失,不然我就吃掉你!”

说着图特从蛋黄眼里伸出了一条挂着粘液的紫色舌头,在白豆腐脑的脸上舔了一圈。

白豆腐脑的脸变得有点紫,但是他依旧没有回去的意思。

图特暗暗地啧了一声,其实在白豆腐脑念完第一遍在什么礁石上看到什么图特的画像的时候,图特就在暗地里操纵白豆腐脑的思维。他不搭理白豆腐脑,希望白豆腐脑觉得无趣自己离开;他教育白豆腐脑,希望白豆腐脑领会一寸光阴一寸金的哲理去做其他事情;他威胁白豆腐脑,希望白豆腐脑害怕然后逃离自己——但这些,全都没有奏效。

没有强烈的意念是不能抗拒自己到这个地步的。图特突然想研究这个白豆腐脑了,找到自己技能没有起效的原因后就能改良它,也更能接近完美,虽然自己已经是神了,但变得比神更加完美这点对神来说并没有什么坏处。

“你还不想回去吗?看在你那么坚持的份上,我就破例一次,听听你的问题吧。”

“啊,图特想好怎么回答了吗?”

“不是想好怎么回答!问题呢,你要问我的问题呢!”

“唔,我说我在——”

“你说你在白豆腐一号礁石上发现了荷包图特的壁画,在白豆腐二号礁石上发现了图特沙拉的壁画,在白豆腐三号礁石上发现了图特扒的壁画,在白豆腐四号礁石上发现了图特蛋筒的壁画,在白豆腐五号礁石上发现了烤图特串的壁画,在白豆腐六号礁石上发现了图特鱿鱼的壁画,这些我早就背下来了,你不会就和我说这些吧,你刚才也说过有问题要搞清楚,你要搞清楚的问题是啥?”

“唔,我就是想问,为什么有那么多图特的壁画……”

“就这个吗?我现在就可以回答你,因为我是神,是被人信奉和尊敬的神,信徒为了膜拜而将我的神迹刻画在石柱上这有什么问题吗?”

“也就是说!石柱上的是图特以前的事迹,是图特以前做过的事吗?”

“这是神迹,不是事迹,不要搞错了。”

“唔,神迹的壁画,我也想要这样的壁画!”

“别犯蠢了,这是神才有的待遇,而这个世界上的神,只有我一个。”

“但这个壁画真的好棒啊,就像有人在帮自己记日记一样,就算哪天失去了记忆,也有人帮自己记着自己做过些什么。”

“不要把日记这种东西和神迹相提并论。”

“嗯,不是日记,是神迹,我也要有人帮我记神迹。”

“不,这是不可能的,我说了,这个世界上的神只有我一个,你是不可能的。”

“唔,那这样好了,图特是神,我是女神,从现在起我就是这个世界的女神了!”

“喂。”

“这个送给你做礼物,谢谢图特教了我这么多新知识。”

一尊白豆腐脑和图特手拉手形状的白色塑像浮现在了图特面前,仔细一看,塑像的材质不是石头也不是木头,而是,白豆腐?

之后图特就再也见不到白豆腐脑了,白豆腐脑消失得无影无踪,连个泡沫都没留下。只有一尊白豆腐做的神迹在向图特诉说,刚才的确有一个叫白豆腐脑的访客来拜访过,并浪费了图特一个宝贵的下午。

狼语

绿色的大地上漂浮着白色的云朵,云朵的头上是蓝色的天。不同于蓝色天空里三秒变一样的丝绪,绿色天空里的白云不管什么时候都是那样圆圆的一朵朵,任风怎么吹,都是那么圆。

草原的边际线上,一尾灰狼正在狼吞虎咽。肉很新鲜,温度和体温无差的血液还咕嘟嘟地从脖颈往外冒,尽管第一口的时候咬了一嘴毛,但剥开浓密毛发后,鲜美的红肉就如岩壳里的宝石一般勾魂摄魄。

撕咬,咀嚼,吞咽,全身心都投入在这三个动作上,它并不知道自己已经进入了狙击手的瞄准镜。

人类提着一把明晃晃的刀向自己走来——这就是它看到的最后的画面。

绿色里有一台急驶的摩托(注:一种二轮摩托车,理论上不能飞行),它正被草石丛生的路面上上下下地颠簸着,后备箱和吊在后备箱后面的狼腿发出咚咚的碰撞声,和着骑手翻飞的防寒帽沿,给这种颠簸增加了一种诡妙的音色。

骑手护目镜下的大眼睛警觉地洞察着周围,右腿枪套里说服者(注:一种枪械,此处指手枪)的枪把不偏不倚地长在伸手就能摸到的地方。骑手专注行驶,但也不忘时不时地往后视镜瞄两眼——刚砍下来的狼腿还在滴血,摩托后车胎迹边的红色虚线清晰可见。

“奇诺,又有几只过去了呢。看在这个方法切实有效的份上,我就不计较你弄脏我的事了哦,但一到下一个国家,一定要把我洗干净,一定要把我洗干净哦!”

这个悠闲的撒娇声音并非来自全神贯注的旅行者,它来自旅行者的下方——那台驮着旅行者奔跑的摩托。

“话是这么说,但还是不能掉以轻心啊,汉麦斯,人在饿坏了的时候会吃同类的尸体,动物也是。”

“所以现在还是要专心地跑,一直跑到没有狼的地方是吗?”

“至少要跑到比较安全的地方吧。”

“啊啊,只要能早点结束这该死的颠簸,跑到哪里我都没有意见呢。”

名叫奇诺的旅行者和名叫汉麦斯的摩托有一句没一句地聊着,他们之所以能这么愉快地聊天,都是托那条狼腿的福——那条狼腿是从他们刚进草原时击杀的一匹狼身上砍下的,因为同类尸体出现的地方往往伴随着危险,所以动物会本能地害怕、回避,从而不敢接近——奇诺利用了动物的这个特性,所以她和汉麦斯这一路上都没有被狼袭击过。

“有路就会有国家。”

“嗯?”

“我们先找一条路吧。”

被染红的天空将四散的云絮卷成了一个卷,卷着那些没有归宿的圆形云团,向着比夕阳还要高的云层,直卷而上。好像一架通往天国的梯子,顺着它往上爬的云团再也找不回他们原来的样子,除了与天空浑然一体,它们再也没有其他选择。

“好美哦。”

“好想休息啊。”

直到黄昏,奇诺还是没有找到通往国家的道路。

一直赶路也不是个办法,如果在体力透支的时候遇到不怕狼腿的狼的话,奇诺的旅行就要结束了。奇诺放慢了速度,开始寻找相对平整的地方扎营。

斜阳西下,天色也渐渐暗了下来。

“嗷嗷嗷嗷呜——”

远处传来了狼的叫声。先是开场白似的一声,然后依附着某种旋律,狼的叫声开始持续地回荡在空中。

“啊呀,真是停不下来啊。”

“嗷嗷嗷嗷呜的,我都快背下来了呢。”

“从来没有听狼叫过这么久呢。”

“也许是狼群的传统呢,搞不好狼,也会有和人类一样的风俗,比方说在黄昏的时候,对着夕阳唱歌,庆祝白天的结束,迎接夜晚的来临什么的。”

夕阳在狼的歌声中带走了最后一丝光线,草原上没有路灯,周围彻底黑了下起来。奇诺打开了汉麦斯的大灯,视野前方变得雪白,好像披上了初雪编织的头纱。

狼的歌声还在持续,但随着天色的变化,开始颤抖。

“嗷嗷嗷嗷呜——啊!”

突然间,狼的叫声变了,变成了人类的哀嚎。

“奇诺,你听啊。”

“是人啊。”

确认了眼前没有特别搁脚的障碍,奇诺夹紧了油箱。

“要加速咯,汉麦斯。”

能靠着一盏车灯找到这个地方,全靠空气中弥漫的浓重的血腥气。

“人没有事就是不幸中的万幸呢。”

奇诺到得不算太晚,还能开枪保住两具羊尸,但这两具尸体只是凶手遗留在现场的小物件,如果把草地上拖拽的痕迹都算进去,羊的死亡数恐怕会上两位数。

尸体的边上有个包子一样的帐篷,如果没有猜错,这里应该是牧羊人的营地。营地的主人经历了刚才的浩劫,瘫软在帐篷边,神志不清地抱着一头存活下来的羊羔瑟瑟发抖。

不幸中的万幸,牧羊人性命无忧。

“能站起来吗?”

奇诺用固体燃料生了一堆火。

火对旅行者来说是最重要的工具之一,尤其是在这草原的夜晚,火不但可以用来照明取暖,而且可以用来防止包括狼在内的野兽的袭击。

因为怕草原风将火星吹散发生火灾,所以奇诺的火堆离牧羊人倚靠的帐篷有点距离。

奇诺唤了那牧羊人几声,想把他叫过来,但他都没有反应。

草原昼夜温差很大,就算牧羊人的被厚厚的毛线衣裹得像个粽子,到了晚上还是会冷。奇诺从行李箱里抽出了一条毛毯,盖在了牧羊人的身上,然后扛起他搂着羊羔的手臂,把他架到了火堆的边上。

“来,这边有火,有火的话,狼就不会敢过来了。”

光明对深陷黑暗深渊中的人来说总是最好的药,瞳孔中映入火光,身体恢复了些力气,虽然还有点软,但脚步已经能够迈动。借着奇诺的肩膀,牧羊人一点一点地挪到了火堆旁。

“这里,慢慢坐下。”

牧羊人按奇诺说的那样弯曲膝盖,结果毛毯里一件机械比他的臀部抢先一步,“咣”的一声落了地。

这是一把说服者一样的机械,但它的扳机被换成了一个按钮,枪管也是个裙子一样的圆筒,靠近枪把的一端像个蜂窝,而一端的口非常大,有一个盘子那么大。

“我可以看看这个吗?”

被奇诺安放好的牧羊人点了点头,奇诺便捡起了那件奇妙的机械。

“我第一次见到口径这么大的说服者呢。”

“不不不汉麦斯,这可不是说服者哦,如果这是说服者的话,上面就不会一点火药味都没有的。”

“也是哦,刚才被狼群袭击的时候一声枪声都没有听到呢。”

“这是做什么用的呢?”

为了解答奇诺的疑问,牧羊人取过了这把没有火药味的说服者,将蜂窝一样的一端移到嘴边,按下开关,深吸口气,然后盘口一样大的一端发出了使人振聋发聩的音量,音波震动着夜空的空气,好像星星都能被震落。

“嗷呜——嗷呜呜呜呜呜!”

“哇啊啊啊啊!是狼啊奇诺!”

汉麦斯惊慌失措的时候,奇诺早已起身,手里的说服者直直的指向了空荡荡的黑暗——只要有一点点风吹草动,奇诺就会开枪,但直到狼嚎结束,都没有东西从黑暗中扑面而来。

“放心,刚才说话的人是我。这个机器也不是你手上拿着的那种说服者,它的名字叫‘扩音器’。”

牧羊人已经完全恢复了,毕竟他本来就没有受什么伤。

奇诺仍旧以警戒的姿势握着说服者,一点都没有要重新坐下来的意思。

“真的是我啦,我虽然是一名牧羊人,但我和其他牧羊人不一样,我是一名精通狼的语言的牧羊人。”

说着牧羊人轻声“嗷”了两声,以证明刚才的声音的确是他发出的。

“我们牧羊人,只会人类的语言是不行的。我们会说人话以后,立刻就开始了羊语的学习。要有独立牧羊的资格,必须经过一场非常严格的羊语考试——和羊一起圈在羊圈里,和羊一起讨论牧羊计划——只有流畅地用羊语交谈并且计划获得羊群三分之二以上羊数同意的人才有资格牧羊。”

“咩咩,咩咩咩——”牧羊人说了几句羊语,幸存的羊羔也“咩咩”地回应了他。

“这也不是什么了不起的事。我们游牧民族,孩子一出生,父母就会教我们怎样用羊语说牧羊的方法。怎样的计划是羊能够接受的计划,我们早就知道了,考试的时候我们只要复述就能通过,所以我们也不用多聪明,只要不是笨蛋,都能得到牧羊人的资格。

“只要早上出门,把羊们牵出去,让它们在牧羊人前辈画的监狱里吃草就行了。到了黄昏的时候,把它们都牵回羊圈,用一把所有羊合力一起顶都顶不坏的锁把它们锁起来,然后一天的工作就结束了。

“你们以前见过游牧民族吗?”

“见过很多。”

“他们也是这样子吗?”

“嗯,大概吧,虽然他们可能没有你们那么聪明……”

“果然哪里的人都一样自私啊。”牧羊人“呵”地嘲笑了一声,“这种方法就是人类只考虑自己的利益才弄出来的东西。羊吃了一天的草,最后还不是变成了人类剪下的羊毛?看起来羊能够从早吃到晚,应该很开心,但其实她们被剥夺了吃草以外的所有权利!它们没有自由!白天不能越过人类划分的界限,晚上还要被锁在一个包子大小的帐篷里!它们牺牲了一切,到最后连羊毛都要被人类掠夺!而且更过分的是,人类仗着比羊聪明,用卑劣的谎言让羊们相信了,相信了这种猪一样的生活方式是‘安全’的!‘幸福’的!你们,知道这是什么谎言吗?”

“不知道。”

“那个卑劣的谎言就是,‘外面有狼’。”

“这……不算是谎言吧。”虽然汉麦斯刚才没有亲眼看到周围的羊是怎么死的,但之前这个牧羊人惨叫的时候他的确听到过狼的叫声,难道那不是狼吗?不过那是在只有狼会狼叫的时候才成立的推理,如果有别的动物也会狼叫的话就不一定了,“呃……难道说刚才我们听到的是你……”

“如果是日落时的,那的确是我用这个扩音器发出的。”

“那这里的羊……”

“是狼咬的。”

“……”

“如果你们听到了我的狼语,那应该知道,我说话说到一半就被打断了。因为狼突然出现,然后袭击了我们。”

“呃……也就是说……草原上还是有狼的?”

“没错。”

“那‘外面有狼’就不是谎言啊。”

“不,这就是人类在羊脖子上设计的枷锁!人类明明可以为羊创造一个没有狼能伤害它们的草原,但他们却为了能够控制这些羊群而放任狼的屠杀。”

“呃,你是说你们那个部族有能力灭掉草原上的狼,但却没有这样做吗?”

“是的,我们的部族有一种专门对付狼的武器,是一种会放射雷电的网状说服者,只要狼敢接近就会被噼噼啪啪得连妈妈都认不出,本来用这种武器要消灭狼简直是轻而易举,但他们,我引以为耻的族人,为了自己丑陋的目的,不但没有用这个武器去对付狼,反而用它给我们自己建造了一个巨大的监狱,将我们和羊禁锢在里面,限制我们的自由,来方便他们的统治。他们装成一副受害者的样子却在利用狼,这比单纯只是吃羊的狼要恶劣一百倍!看穿了他们的把戏以后,我决定拯救我们的部族,夺回我们被剥削的自由,我试了无数次,试着和羊们沟通,问过它们愿不愿意到那时候营地外面的地方去吃草——外面的世界一定比那个圈子宽广,草也一定更好吃,但它们,都被人类洗了脑,坚定地认为,走出那个圈子就会被狼咬死,所以都不敢跟我出来!

“羊怎么可能会因为走出那个圈子就被狼咬死啊!如果人能够把控制羊的精力放在对付狼上,那羊一定不会被咬死的!我从羊圈里找出能够理解我的话的羊——我花了三天三夜,不眠不休地给它们讲解我自己的新的牧羊计划——我不给它们画圈,不限制它们的自由,让它们自由地在草原上,不分白天和黑夜,想去哪里就去哪里,狼什么的,我帮它们对付,它们只要享受它们的羊生就行了!

“我说了三天三夜,饭也没吃,水也没喝,口干舌燥,但最后能理解我的,却连百分之一都不到——大家还是怕狼,怕得要死,哪怕我翻来覆去地和它们说,要是人类认真起来的话,狼什么的根本不足挂齿,它们还是怕!

“没有办法,那些被长期圈养的羊已经被人类灌输的思想荼毒,变得愚昧不堪,我只能带着少数几只有思想的羊,一路向东,离开了曾经的营地。”

“然后呢?然后就到了这儿?”

“没错。”

回到了现在时,牧羊人长长地舒了一口气。

“呃……然后呢?你说你要对付狼,但这里一点火药味都没有,你用什么方法来对付狼了?”

“我用的,就是这个。”

被问到了自己的功劳,牧羊人得意地挥了挥手里的扩音器,摇得里头没有被固定的零件哐哐作响。

“打不出子弹的说服者……还真是一点火药味都没有啊……”

汉麦斯有点失望。

“打不出子弹,但是打出的东西比子弹还厉害!”牧羊人又打开了机械的开关,“嗷呜——嗷呜嗷呜嗷呜——”

因为是第二次了,奇诺的反应没有之前那么强烈,不,确切的说,她这次没有反应,因为自她刚才起立后,她就一直保持着举枪的姿势,连眉毛都没有动过一下。

“你们知道我刚才说的是什么吗?”

牧羊人狡黠一笑。

“我只懂人话和摩托的语言哦。”

“臭狼们管好你自己,管好你崽子,别再来动我的羊了!”

“哈?”

“刚才我说的狼语,翻译成人话就是这样子。”

“哦。”

“我之前也说过,我除了羊语,还学会了狼语。我能为人类赎的唯一的罪,就是用从人类那里学到的知识让羊们得到自由。”

“嗯,然后呢?”

“我开始与狼对话,我先是自豪地宣布我和我的羊们已经得到了自由,然后严正地警告他们,如果他们敢动我的羊,我不会让他们好过,如果我有说服者的话,会给他们每条狼身上开一百个洞,让他们再也没有后代可以繁殖,然后灭绝。然后第一天,十分平安地度过了,很多羊虽然没有回来,但因为我也是个非常开明大度的牧羊人,所以我成全了它们对自由的向往。

“但第二天,也就是今天,没有回来的羊全部跑了回来,它们告诉我,狼并没有按说好的那样不攻击它们,草原上走两步就有被吃剩的羊骨头,十分血腥恐怖。

“知道了这件事以后,我十分生气,然后就像你们听到的那样,对狼下了最后的通牒。”

对奇诺和汉麦斯用人类语言说完话,牧羊人重新举起扩音器,调出最大音量,往远方用狼语大吼。

“嗷呜呜呜呜呜——嗷呜嗷嗷嗷呜——嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷——呜——嗷嗷嗷嗷呜——”

天地再次动摇,就连幸存的羊都被吓得团团转。奇诺被震得耳膜有点痛,但她并没有放下说服者去捂耳朵。

“您,刚才又说了什么?”

“我们要自由,我们想在哪就在哪!你们这些饥不择食的禽兽!不要再来吃羊了!”

“哦。”

“嗷呜——”

“刚才,又是什么?”

“‘趁现在’。”

“什么?”

“砰!”

“砰!”

“砰!”

“砰!”

“砰!”

虚伪的平和被说服者的嘶吼粉碎,汉麦斯和牧羊人相声一样的一唱一和也戛然而止。

一共五枪,弹无虚发,这毫无疑问的奇诺的杰作。

枪声里夹杂着狼的悲鸣,奇诺往仍能发出呜咽的狼的头上各补了一枪,直到他们不能再发出任何声音。

“呼,吓死我了,他们是来搬走他们之前没搬走的羊的吗?”

“大概吧,至少他们不是冲着我们来的。”

“所以没有全部都击中要害啊。”

“毕竟身体的方向不同了嘛,而且那里又黑,能打中已经很不错了。”

换奇诺和汉麦斯一唱一和的时候,牧羊人已经被吓得说不出半句话。

“这里还是很危险,就算是有说服者,也只能来一只杀一只,不能一次杀光所有的狼。虽然您可能不这样认为,但光那个扩音器是不能保护您的,您还是明天天一亮就去找个安全的营地或者国家安身比较好,毕竟如果死了的话,也就没有什么自由可言了。”

大概是考虑到牧羊人的心情,奇诺没有动刚才差点被狼叼走的羊尸。她取下一开始就挂在汉麦斯行李架上的狼腿,开始用随身携带的小刀去毛剃肉。

虽然说不上擅长,奇诺处理兽肉也不是第一次了。揭开锅盖,调料味被蒸气催促着,一下子四散了开来。奇诺盛了一碗,尝了尝味道,确定了人类的味觉能够接受后,递给了牧羊人,然后又给自己盛了一碗,吃了个精光。

夜晚格外安静,帐篷里有偶尔会传来羊仔的咩咩声,但人说话的声音是不再有了。

睡前奇诺给篝火加了一块固体燃料,“这些能烧到明天早上,只要不再用那个扩音器,直到早上狼都不会靠近这里。安心休息吧,如果睡不着的话做点别的事也行,但记得别离开火光能找到的地方。”

奇诺轻候了一句“晚安”,然后把自己裹进了毛毯,经过一天的高强度驾驶,奇诺很快就进入了梦乡。

深夜,只剩火光还在燃料罐里跳动着,牧羊人保持着呆坐的姿势,手里端着一碗已经冷却,一口都没有动过的狼汤。

被保护,被囚禁,被喂食,在牧羊人心中沉睡的耻辱再度燃起,纸制的一次性汤碗被他狠狠地砸向草地,却只发出一声闷响。

这声闷响远没有鼾声响亮,奇诺和汉麦斯都没有听到。

最后的火星淹没在燃料燃烧形成的积水之中,太阳升起来了。

牧羊人和他的羊已经不在了。

“看来我们昨天睡得很熟啊。”

狼和羊的尸体还在地上,奇诺将羊身上能吃能用的部分用帆布打包,放进了行李里,然后砍下一条狼腿,像昨天一样绑在了汉麦斯的行李架上。

“走咯,汉麦斯。”

旅行者和她的摩托再度驶上草原的小路,青空、白云、草地,都和昨天一模一样,只是她再也没有在这片草原上听到狼的语言。

陶瓷怪人硬是往女孩头上套上了一个巨型瓦罐。

女孩一下被压短了半截,但好在陶瓷怪人套瓦罐的动作没那么野蛮,女孩有足够的时间在被压扁前下蹲避免受伤。

女孩在瓦罐里挪动身体,终于找到了个比较舒服的姿势坐下,又凉又湿的感觉一下从与地面贴合的那个部位扩散开来,吓得女孩下意识地一站——“咚”的一声,头敲在了瓦罐的底上,疼得脑袋嗡嗡作响。

“别乱顶,这罐子很硬的!”

女孩又换成了蹲姿,把裙子上湿了的那块转到了手边挤了又挤。

这个瓦罐不是那种用来盛水的水缸,而且它已经没有办法成为水缸了。女孩眼前靠近罐子底部的地方有一个洞,光透过洞里照到女孩脸上,和光一起进来的还有洞外吹来的风。

“前面,再走过去很危险的,你现在这里蹲着,等这遭过去了再出去。”

话音刚落,女孩的眼前就划过一道闪光,接着头上就传来了轰隆隆的巨响。

“前面那片草地,看上去普普通通。但我在草里搞了些机关,如果进去的话——平时的话大概没什么,但今天这种天就没法活着回来了哦。”

陶瓷怪人说完,天上又传来一声巨响,瓢泼大雨倾盆而至。

女孩能看到闪电在原野上起舞,但和普通的闪电不同的是,这里的闪电在原野上空打了几个弯后居然落到了同一个地方。

“这种实验我做了好多次,做的我都快烦死了。”陶瓷怪人说,“不好意思啊你还要定在这儿会,这罐子的话,过会水会流进来,记得不要蹲太低。一定要等雨停了才能跑出去。”

闪电持续乍现,雷声持续轰鸣,就这样持续了好久。女孩缩在瓦罐里,因为被罩住了,所以看不到陶瓷怪人在做什么,也看不到陶瓷怪人在看哪里,她只能看着闪电一次次落在那个固定的地方,其他的什么都看不到。

又过了一会,雨小了,停了,终于一点都不下了。

女孩头上的瓦罐被摘了下来,此时夜幕已经降临。

陶瓷怪人也把自己身上的罐子摘了下来。除去一身的负重后,他立刻跑进了草丛里。

女孩也跟了上去。

草丛里有一截陶瓷管。

陶瓷怪人让女孩别碰这里的东西,然后拿出一副厚厚的手套,在管子里捣鼓了起来,最后,他从陶瓷管里拿出了一架木头小车。

木头车身、木头轮子、还有木头烟囱——俨然一架木头做的小火车头。

“哇,这是刚才的闪电做的吗?”

“不,这是我做的。”

取出小车后陶瓷怪人十分沮丧,看他的脸,实验应该是失败了。

“刚才的,闪电落在一个地方,是怎么回事?”

“那是引电针,只要树一根针在地上,闪电就会被吸引过去。”

“好厉害……”

“不,在我们那里,是人尽皆知的常识——”本来陶瓷怪人想这么说的,但看女孩一副佩服得五体投地的样子,就把过分自谦的话吞了下去,“我们那里——我是说我的故乡那里——很早就有了用引电针避免雷击的技术。而且不只是引电针,让这种小火车,甚至是比这种小火车大好几倍的,能拉一箱人的,能拉一箱箱人的,能让那种大火车跑的技术也早就有了。我们那里的人用燃烧煤炭的方式,让那种大火车跑了起来,一跑跑了一百年,而且比大火车更厉害的技术也源源不断地被开发出来。”

陶瓷怪人瞄了女孩一眼,女孩听得很认真,陶瓷怪人就继续说了下去。

“大家都享受这种状态,但我认为这是不行的。这种技术产生黑烟,让大家不得不戴着防毒面具生活。而且即使大家可以用防毒面具抵挡黑烟,这种技术所需要的煤炭,我认为不是取之不尽用之不竭的。我的故乡满地都是煤炭,如果要煤的话只要在地上挖一铲子就行了,他们在我出生之前就在挖煤,直到现在还在挖,他们只会挖煤却从来没有想过生产煤的方式。曾经我的家,就因为无节制的挖煤掉进了地洞里,那是一个很大的洞,就像在西瓜球上挖走了一块一样,我不禁想,要是人们再这样挖下去,如果一直挖下去,我们的故乡会不会像个西瓜一样被挖干净?我从那个洞里出来以后就向王宫送请,要求开发新的能源——比方说闪电,被闪电击中的东西都会发烫,只要有热量水变成蒸汽,蒸汽上升推动引擎就能和煤炭达到相同的效果。而且和地上挖出来的煤不一样,闪电是天上来的资源,是从云里来的。云是蒸汽,只要有蒸汽上天,就会有云。使用闪电的热量来汽化水的话,产生的蒸汽变成云就可以产生新的闪电,这样可以无限循环,取之不尽用之不竭,这样就可以把煤炭完全淘汰掉!”

陶瓷怪人连珠炮似的说了一串,终于没有气了。他喘了两口,女孩闪闪发光的双眼正注视着他,这种被关注的感觉,让陶瓷怪人产生了就算今天在这气绝身亡也心甘情愿的感情。

“我的设想应该是完美的,但是没人像小姑娘你一样听我说话。大家都觉得我在胡说,我家会下沉只是我运气不好,国家才不会因为挖煤而消灭。没办法我只能自己一个人做实验,甚至做出了事故,实验室起了火,所有的东西都付之一炬,国家因为救火花了很多钱,不但禁止我继续闪电的研究,还把我逐出了故乡。”

陶瓷怪人开始收拾失败的实验残局。陶瓷管、小火车、引电针,还有一捆长长的金属线。

“我想把闪电引到小车的锅炉上。”陶瓷怪人打开了小车车厢给女孩看,里面有一个盛了水的杯子,“可惜我的火车从来没有跑过半步。”

“那……是要再来吗?”

“嗯,做到它跑,做到比它大很多,能拉一堆车厢的车头也能跑为止——不,如果真能做到那样的话,肯定还有更厉害的事能做,实验这种事情,是没有止境的!”

“那你不打算回去了吗?”

“回去嘛当然要回去咯,但至少要让小车动起来才能回去嘛。”

“那加油哦,祝你早日回到你的故乡。”

“好啊谢谢。”

说罢陶瓷怪人望向了繁星点点天空——天上挂着一轮特别亮的月亮,特别亮的星星也一刻不停地眨着眼。陶瓷怪人在找一颗不会发光的星星,那颗星星上全是煤炭,但却不会自己发光。当然这样的星星是找不到的,因为这个地方只能看到发光的星星。

女孩和陶瓷怪人道别,继续自己的旅行。

陶瓷怪人和女孩道别,继续收拾自己的实验。

天都没亮的时候,崖村的人就在床上被警笛声弹了起来。当时大家都以为是海盗上岸了,连衣服都没顾着穿就扯着被单跑到了地下避难所。因为村子里的警笛本来就是为海盗而设的,警笛一响,大家理所当然地就会认为是海盗来了。

托平日里演习的福,警笛连三遍都没响完,大家就都聚到了避难所。所有人都披头散发,甚至有人身上连块布都没有。

“为什么我们这里也会有海盗啊!我们这里明明连个港都没有啊!”

“大概是港村不好欺负了吧,我听说港村前早些时候运了好几船的枪,摆了一港的炮台,还有人专门守着,看到海盗旗就炸。”

“港村不好欺负就来欺负我们吗?我们这里有停船的地方吗?隔壁村还有个沙滩什么的,我们这里只有峭壁啊!”

“不知道,也许现在的海盗是山贼变的,他们喜欢爬山……”

也许怕声音被海盗听到,所有人都压着嗓子。大家都在窸窸窣窣,但整个避难所却是静悄悄的。

一声咳嗽,把所有的人都吓得闭上了嘴。也有人想吼一嗓子“轻点”,但一看到咳嗽的人是村长,就没有人再吱声了。

“今天,把大家聚在这里,是因为我们这里,有了点紧急事态——”

“真的是海盗啊!”大家低声炸开了锅。

“不不不各位,今天把大家聚起来,不是海盗,我们这边没有港口也没有滩涂,海盗无论如何都不会选我们这里登陆的。”

一听没有海盗,避难所里顿时就热闹来,之前说海盗喜欢爬山的人立刻就被众人的口水淹没了。

“咳咳,大家,请稍安勿躁。”

村长又咳了声,大家又静了下来。

“今天,一大早把大家聚起来,其实是为了保证能在今天晚上举办花火大会——”

所有人都一头雾水,毕竟崖村只有普通的集会,但普通的集会只要让孩子们挨家挨户地通知就行,根本不用用警笛把大家聚起来。

“大家都知道,在我们的岛上,有一个特别富有的村子。那个村子仗着自己建了港口,垄断了贸易活动所有的进出。如果要在他们的港口发船或停船,就要付他们一笔钱,否则他们就拒绝为我们提供港位,阻挠我们与外界的贸易。这种自私自利的做法非常可恨,但他们握住了我们的命脉,使我们毫无反击之力。而且不只是我们,所有的村子都一样,大家长期生活在那村的压迫中,已经忍无可忍,我们必须团结起来,对那贪得无厌的村子进行反击!”

不知是哪个人喊了一声“好!”,然后大家就跟着“好”了起来。

“我们今天晚上要举行花火大会,也就是把火全部花干净的大会——大家也许有所耳闻,港村的人弄了一批火炮,火炮是要用火点燃的,否则就和废铁一样——据其他村得到的情报,港村只进了枪炮和子弹,没有请点炮的火神——”

“把火都花光!这样他们就没火点炮了!”

村子故意拖了个长音,反应快的人很快就接上了话。这个回答一出,所有人都茅塞顿开,“花火”“花火”地喊了起来。

“花火!”

“花火!”

“花火!”

“花火!”

集会就在一片“花火”声中结束了。

大家早就忘了海盗的事情,将所有的精力都投入了花火大会中。

众人拾柴火焰高,不到中午,村里的衣服、被单还有各种木制家具就全部被它们的主人们毫不吝啬地从家里搬了出来。樵夫挥着斧子把大块的木头劈成柴火的大小,裁缝使着剪刀把布剪成了一条一条,劳工按照贤者画的指示图,像搭积木一样把木柴和布条按照最容易燃烧的结构搭了起来。厨师将村子里的猪一头不剩地屠宰,小心翼翼地刮下它们的膘,一抹不剩地全炼成油。车夫把油拉到了广场,大家小心翼翼地把油均匀地浇在了木片和布条搭成的小山上。

大街小巷都飘着一股令人食指大动的香味,为花火大会贡献过的人都分得了一块结实的海水煮肉,累了一天的人们一歇下来就捧起肉狼吞虎咽起来——付出了汗水,饭吃起来也特别香。

这时候只有村长和祭师没休息。

他们正在火神神殿举行取火仪式。

祭师拿着道具,在水晶神坛边跳舞。火是村子最贵重的财产,一旦熄灭就只能再向岛外进口。火在寿命自然而然地走到终点之前,一直被寄宿在一种可以延年益寿的药材制成的香烛里,享受最优渥的待遇。就连村长这也是头一次进神殿,因为平时除了取火的祭师,神殿是任何人接近都不能接近的。

祭师跳完最后一圈,在神坛边跪下,然后念出了一连串谁都听不懂咒文。神坛里的火跳动了一下,祭师稍顿片刻,又念出了另一串。几个来回之后,祭师心领神会,他转向村长,面色凝重地做了最后的确认。

“火神让我再向您确认一次,您真的要在今天,让这支火的寿命提前走到终点吗?”

“是的,为了我们神圣的战争,我们别无选择。”

“即使这支火还能再燃几个日夜,您也要让他在今晚熄灭吗?”

“是的,为了我们神圣的战争,我们别无选择。”

“火神告诉我,他被您的坚持所打动,他愿意在今晚提前熄灭,以成全我们伟大的战争。”

祭师在神坛边扣了个礼,然后跪上去取下了神坛,神坛的香烛上面有一撮一颤一颤的火苗。祭师告诉村长,这撮火苗虽然看上去活泼,但心里也是害怕熄灭的,它帮助村子是非常伟大的壮举,将来必须更加优待新的火神。

祭师把神坛握在手里,走出神殿的时候,已经是黄昏。

太阳没下海平面后,天上只有高冷的月光和稀疏的星光,长着火苗的神坛一下子就成了村子里最亮的东西。

大家围在广场边,一看到村长和祭师带着火出现,立刻起身行了重礼。

“感谢大家一天的辛勤劳动,今天晚上的花火大会,可以顺利举行了!”

话音刚落,隔壁的村子便火光冲天。

“我们并不是一个村子在战斗!被港村压迫的其他村子,今晚也和我们一起,为我们的伟大胜利而奋斗着!现在——我宣布——花火大会——正式开始!”

乐师们打起了鼓,敲起了锣,祭师在锣鼓声中提着灯笼用祭祀的舞步一步步跳向水池里的小山,在山前扣了个礼后,小心翼翼地取出香烛,然后将它丢到了山上。

“呼”地一下,广场中央卷起一道炽热的龙卷,天空照得比白天还亮。

最多只见过灶火的人在这熊熊燃烧的篝火面前,不约而同地静默了下来。他们崇拜太阳,他们知道火是太阳派到地上的使者,是神的一种。要把火神留在自己的村子,地上的人必须要选出神性最高的人作为祭师相佐,建造专门的神殿,按期奉上最鲜活的祭品,这样火神才会愿意把自己的子嗣赐给大家用以对抗黑暗和寒冷。

祭师在篝火边跳起了感谢火神的舞。

静默下来的人不觉地伸展四肢,学着祭师的样子跳了起来。

随着可燃物的减少,火焰渐渐熄了下去。

花火大会就在歌舞升平中结束了。

第二天,海盗顺着悬崖到了村子里。村子里的人全都一丝不挂地睡倒在地上,放眼望去除了一架做工还不错的水晶烛台以外,找不到半点之前的值钱的东西。

“他们有巫术吗?居然刚好在我们登陆的前一天毁掉了所有的东西!”

“有这玩意已经很不错了,看这村子的房子,都破破烂烂的,看也不像有钱的样子。”

“也不是所有的房子都破啦,那边不是还有座高高的,看上去很高级的房子吗?刚才已经有兄弟进去探了。”

话音刚落,就有两个海盗连滚带爬地从高级房子里逃了出来——那豪华的房子里横了些烧焦的尸体,进去探路的海盗也受不了那气味,一打开门就滚了出来。

为了之后的战役,船长下令任何人都不许再接近那座不吉利房子——运气也是致胜的关键,如果在这种地方把运气赔光就得不偿失了。

海盗们又去了其他村子,也和之前的村子一样,只剩下一架宝石或者金银制成的烛台,还有一座很豪华但很不吉利的房子。

只拿到了烛台的海盗们十分不满,他们决定将怨气全部发泄到他们一开始的目标——那个富饶的港村。

只不过海盗们策划的后方奇袭也没有奏效。因为听到警笛所以提前做了准备,港村的人用火柴点燃大炮,把海盗们全部打跑了。

老人讲完故事,深吸了一口烟,然后朝着海的方向吐出了个巨大的烟圈:“其实当时我只是想告诉其他村子海盗可能会从他们那儿上岸,根本没想到事情会这样发展。”

据老人说他当年是这个港村里的一名双面间谍,曾打入海盗组织内部窃取情报,也曾被海盗组织派到村庄探风。他已经引退,在他的帮助下,村庄多次化险为夷,现在还能在新一代间谍的帮助下继续做着港口生意。为了报答他的功绩,村庄已经答应了养他一辈子,无论他要什么只要开口就能得到。托衣食无忧的福,他现在可以整天对着大海唱唱歌画画画,过着艺术家一般的悠闲日子。

经过艺术的洗礼,他已经改头换面,任谁都不会把他和海盗这两个字联系在一起了。无论是为了生活的平静还是自己的安全,现在的他都不该再提过去的事了,但不知为何,今天他就是想在眼前的小姑娘面前炫耀一番。

大概是突然打开了话匣的关系,他越说越起劲,把之前没有说清楚的细节也绘声绘色地重现了一番。

“我当时啊,是这样和他们说的:‘我看港村买了很多炮啊什么的,是海盗要来了吧,你们这里也要当心啊,一有问题就拉警笛避难吧。’结果他们呢?‘买了很多炮?港村这么怂吗?那除了炮呢?还买了啥?’‘呃……这个嘛……’我一时间不知道怎么把话接下去,就顿了一下。‘哦哦!只买了炮就好办了啊,他们没有火啊!喂那边的,给我把警笛拉起来,把大家全聚起来,越快越好!’然后不知怎么的,就变成花火大会了……”

从前有一个少女,她一直一个人呆在海边,不知道她是哪家的孩子,也没见过她还有什么交好,她就一个人坐在热热的沙子上,头埋在膝盖间,任凉凉的海水冲刷自己的脚趾。

她从来没有和别人在一起过,但这并不代表她是一个孤僻的人。她经常拾一些手掌一样大的螺,放在耳边听它的声音,然后又听懂了什么似的对那螺回话。

“哇,她听得懂螺的语言吗?”

“也许她就是螺变的呢!”

“但如果是螺变的话,那么大的事,为什么我们都不知道呢?”

“笨!她不是海里的螺,是田里的螺!不是有个田螺为了报恩化成人形去恩人家洗衣煮饭吗?她搞不定就是那种田螺变的呢!”

这种说法曾经在海洋生物圈里十分流行,但很快就被第一个搭讪田螺姑娘的螺子否定了。

“我注意她很久了,前两天好不容易被冲到岸上的时候,我终于鼓起勇气对她说:‘我好喜欢你,我可以跟你回家,天天和你在一起吗?’但她听了我的告白以后,则是忧心忡忡地:‘嗯嗯,我知道了,离开水一定很难受吧,我这就把你放回去,忍一下下哦。’然后她就把我捧在手心,把我送回了浪里。”告白失败后的大法螺先生垂头丧气地回到了浅海,把他的遭遇告诉了其他动物。

这位大法螺先生是浅海最英俊的螺之一,曾经俘获无数海螺小姐的芳心,从来只有他婉拒别人,从来没有别人拒绝他的,他被姑娘拒绝的消息立马就像爆炸一样,传得沸沸扬扬。

“那个大法螺先生也有今天啊……”

“甩了这么多妹子终于自己也被甩了呢!”

“要我说啊,那个大法螺就是作死啊!田螺姑娘会化成人形肯定是为了某个她倾心的人类,事到如今怎么可能跟一个螺在一起?”

“说不定她听不懂螺语也是装的,螺子说什么,她其实懂得很,她只是不想和轻浮的螺子废话,笑呵呵地把他送回海里已经很给他面子了。要是我,我会直接把他扔进山里。”

“哇哦,扔进山里不就回不来了吗?”

“就是要回不来才好啊!”

海螺小姐们的讨论也吸引了不少海螺先生——大法螺先生的情敌们。大法螺先生的情敌们,特别是喜欢田螺姑娘的情敌们,比起“田螺姑娘”不懂螺语注定不会和螺在一起,他们更愿意相信田螺姑娘讨厌只是大法螺先生,她喜欢的是像他们一样的螺,如果田螺姑娘见了他们,不要说会不会拒绝了,她肯定连岸上那个人类也抛得干干净净,一秒都不愿耽搁地取回螺身,和自己一起回到海里做一个温柔贤惠的海螺姑娘。

他们没有吸取大法螺的教训,在那之后仍然前仆后继地往岸上去表白,但很可惜,结局都和大法螺先生差不多。

“不过能被她捧在手里,就算她不能做我的海螺我也赚到了呢。”

“是啊,她的手软绵绵的,和珊瑚礁的触感完全不同!”

“好想被她捧一次啊……”

少女就一个人坐在海边,除了这些海螺,她也没有其他的说话对象,所以无论怎样的螺,她都会温柔地放回海里,即使她和海螺们说的话驴唇不对马嘴,但能被女孩子一对一地注视着,那些螺子也满足了。

当然有些运气不太好的螺,被冲到了少女看不到的地方,他们不能被少女捧在手里,只能靠自己的力量一点点爬回海里。当然还有些运气更不好的螺,他们还没爬到海里,就被飞过的鸟儿当点心吃掉了。

我的一只眼睛是绿色的,另一只眼睛是棕色的,绿色的眼睛能看到真实的东西,棕色的那只能看到更多。

我并不是生下来就这样的。曾经我也有一对一模一样的绿眼睛,就和其他人一样,有一对一模一样,只能看到真实的东西的眼睛。

五年前,我卷入了一场交通事故。公车的车窗爆炸,飞溅的玻璃刮了我的眼睛。那时候我的眼睛不停地流血,红色和绿色混在一起,我的绿眼睛就这样被染成了棕色。

之后我过了一段缠着眼睛生活的日子。那时候用来看东西的眼睛是绿色的眼睛,所以我并不知道我已经有了看到其他东西的特殊能力——即使照镜子,那只变了异的眼睛也藏在绷带下面,我看不到它的任何变化。

“玛琳,你好好听我说,医生马上就要把你的绷带拆下来了,你的另一只眼睛会变得有点不一样,不过你不要慌,那只眼睛只是能看到更多东西了,比你原来能看到更多东西了,开始你肯定不会适应的,不过过会,过会拆了绷带以后无论你看到什么都要冷静,然后慢慢听我说,好吗?”

我点点头。妈妈说的我都懂。我知道那只眼睛流了多少血,要是拆了绷带以后和以前一模一样我才会觉得奇怪呢。

医生拆掉了我头上的扣子,一圈一圈地解绷带,我会看到什么呢?整个世界会像后街的围墙一样被各种凌乱的线条画得面目全非吗?

绷带全部解下来了,我慢慢地睁开那只许久不见光的眼睛,然后世界,什么变化都没有。

是不是眼睛的打开方式有问题呢?我把那只眼睛闭上,又打开,闭上,又打开,但还是什么事都没有发生。

“玛琳,现在你还没发现,那些东西不是你张开那只眼睛就能看到的,你不只要张开那只眼睛,还要把你好的眼睛闭上。”

我妈妈的话,闭上了双眼,然后再把坏了的那只眼睛睁开。

什么都看不到。

“你什么都看不到是不是?”

我点点头。

“不,不是你什么都看不到,是你看到的太多,太多东西重叠在一起了。你再仔细看看,你眼前并不是全黑的,是不是?”

是的,我眼前并不是全黑的,除了黑暗,我还能看到别的东西,是有点发红的光,但光里有什么我还是一点都看不清。

“好了,你可以把眼睛睁开了。”

我睁开了好的眼睛,世界又回到了原来的样子,妈妈的手里多了红色、黄色、蓝色,三种颜色的圆盘——我知道这是三原色,以前上美术课的时候老师给我们看过。

“红色加黄色是什么颜色?”

“橙色。”

“黄色加蓝色呢?”

“绿色。”

“那红加蓝呢?”

“紫色。”

妈妈把三个圆盘两个两个交叉起来,这些我都懂,红色黄色和蓝色三种颜色相互配合,能调出白色以外所有的颜色。

“中间的这个地方,是什么颜色?”

“黑色。”

“对,所有的颜色重合,就变成了黑色。玛琳,你的另一只眼睛比原来那只能看到更多东西,但它能看到的东西太多,各种颜色交叠在一起,最后变成了黑色。你的眼睛已经变成了这样,变不回去了,如果你只用那只眼睛看东西的话,就只能看到黑色的一片。不过如果你不想看那些东西的话,只要把另外一只眼睛睁开就行了。”

妈妈给我配了隐形眼镜。就像我开始说的,我那只能看到其他东西的眼睛因为流血,被染成了棕色,两只眼睛颜色不一样的话,就会被人发现我另一只眼睛的秘密。有特殊能力的人会被邪恶组织抓去做很可怕的人体实验,这个我在漫画书上看到过——隐藏自己的身份很重要,妈妈想得十分周到。

在隐形眼镜的帮助下,直到现在都没有任何奇怪的组织来找过我的麻烦,我的中学生活可以说是风平浪静,风平浪静得连一点小波浪都没有。

因为担心邪恶组织,我没有交朋友,社团活动只是挂名,就连平时和同学老师的交往也仅仅维持在最低的限度。虽然妈妈说有隐形眼镜的话就没关系,但我还是怕穿着黑大衣的坏人突然从直升机上挂下来把我朋友绑走,然后留下一封写着“想救她就交出眼睛”的信。

因为孤身一人,我拥有了大量的时间。这些时间我没有虚度,我把它们拿来读书,学外语——我还是很在意我那只眼睛,为了解开眼睛的谜,我必须拥有渊博的知识,最好能够通晓八国语言,饱读国内外文献。

在往巨人的肩膀上攀爬的时候,我也没有荒废自己的思考。

用妈妈的话来说,那只眼睛是因为看到的东西太多,各种颜色重复堆叠,最后变成了黑色。也就是说,原本我看到的应该是有各种颜色,能分得清什么是什么的东西,它们只是因为堆在一起,所以混成了黑色。我知道,如果把三原色的色盘一个盘子一个盘子地分开,那中间的黑色圆三角、还有交界处的橙绿紫都会被分离,变回最初的红色黄色和蓝色。

如果我的眼睛和三原色有一样的原理,那只要好好地把重叠的颜色分离,我就能一睹异世界的神奇风貌。

之后我开始思考如何分离棕色眼睛里的颜色。

在化学实验里,我们可以往混合了各种离子的试剂里倒入另一种试剂,把有颜色的离子沉淀,得到颜色干净的溶液。但我的眼睛毕竟不是试管,不能往里面滴眼药水以外的东西。而且我总共只有两只眼睛,要是试剂把我的一只眼睛弄瞎了可不好,而且,就算不会瞎,眼睛受伤的感觉真的不好,我一点也不想再来第二次。

用化学反应分离世界的方法被我否决了,我最后还是使用了分离三原色色盘的方法,因为那是一个非常安全的方法。

如果三张大小一样的色盘完全重叠在一起,就会变成一个黑色的色盘。这和我现在的状况是一样的。要分解这样的一个黑色的色盘非常简单,用指面在色盘的圆上轻轻一拨,摸出色盘的缝隙,然后把缝隙扩大到能伸进手指的宽度,就能轻松分离色盘了。

这个方法的重点在于缝隙——没有缝隙,黑色的圆盘就没有三个圆盘重叠一说,只能说是一整个黑色的圆盘,也没有分解一说了;有了缝隙才可以说它是三个圆盘重叠而成的,才有分解的可能性。

要分离我眼中的世界,必须找到世界的缝隙。

这很难。因为我看到的就是一块无限大的黑色,没有缝,连一条线都没有。

黑色的圆盘从正面看,也就是一个黑色的圆。如果不从侧面看的话,是看不到缝的。我就对着异世界和现实世界重叠面的正面,至于它的侧面,在我看不见也摸不着的地方。

我没有因此放弃寻找异世界。

我每天晚上都扭着头,在黑暗中寻找世界的缝隙。

选择晚上,归功于我的灵光一闪。

我无论什么时候使用棕色眼睛,看到的都是以黑色为主。这很奇怪。拿我绿色眼睛看到的现实世界来说,所有的东西都是运动着的,绿色眼睛里的颜色无时不刻都在变化。就算看到的东西再多,如果所有的色彩都在变化,那总会有光和光叠在一起呈现出亮色的几率。但几年来,我都没有看到过亮的异世界。棕色眼睛里的世界偶尔会有点红光,但那点红光不能打破黑暗,顶多算是“有点昏暗”——在现实世界的晚上,也会有这种情况,我想这是因为有光亮世界存在的结果。

在我们这边的晚上,异世界有光,就像地球的这面和那面,一面是白天,一面是黑夜。

“妈妈妈妈!我想去留学!去世界的另一边留学!”

“好啊好啊,你要去哪个国家呢?”

“呃……”

为了决定我留学的方向,我必须更加了解那个异世界才行。那个世界和真实的世界有时差。我们这边是晚上的时候,那边有光,很可能是白天。

我躺在床上,闭上绿色的眼睛。棕色的眼睛里,只有一点蒙蒙的红——这边和那边并不是12个小时满打满的时差,眼前全黑的时候,就是两边都是晚上的时候。我静静地等待真夜的降临,那个世界变成黑暗的时候就是那个世界的黄昏,只要记下那个时间,就能靠日落时间推算出那个世界的时区,推算出时区,国家也就能确定下来了。

我等啊等,等啊等,因为看不见钟,我也不知道我等了多久,等我回过神来,眼前的已经不是“有点昏暗”的光,而是——一条缝隙!

缝隙里伸出一根指头。

指头截面的圆嵌在被戳开的缝隙里,就像蚌壳里的珍珠,眼睑里的眼球。

我拨开缝隙,伸进了一条腿。

我掉了进去。

我在一片红光之中。

周围什么也没有。

“你的眼睛很好看。”

我的眼睛好看吗?

“一只红一只蓝很好看。”

“不是一只红一只蓝,是一只棕一只绿!”

我抗议着,但她并没有听我的。

“我有些蛋糕你要吃吗?”

她拿出一只白色的盒子,里面有一些咖啡色的蛋糕碎屑。

我拿指头蘸了一点,吃了一口。

是巧克力的,还有樱桃果酱。

“我在里面加了毒药,你没什么舒服吧?”

“没有。”

我又蘸了一点,我喜欢蛋糕。

然后我就倒了下去。

我醒来的时候我已经回到自己的卧室了。天已经大亮,我拨开闹钟上的便签,看了看时间——还好今天是周末,不然就死定了。

“早饭在碗柜里,记得加热。爱你,别忘了关灯。”

家里没有人,我热了妈妈留下的鸡蛋火腿三明治,一边吃,一边回想昨天另一个世界的光景。一片红的,看不到房子也看不到其他景物,我根本不知道我在哪,只记得自己在一片红雾里。给我蛋糕的人我也不记得她长什么样了,也不记得她穿什么衣服,话我听得懂,但我一点也不记得他用的什么语言了——到头来我只记得我在一片红雾里吃了两口加了毒的巧克力樱桃果酱蛋糕,根本不知道我去了哪里。

我脑子里一整天都是加了毒的巧克力樱桃蛋糕,结果作业写得很慢,写到很晚。躺到床上后,我闭上绿色的眼睛,世界立刻黑了下来,只剩下一点红光——这是另一个世界的红雾,这我已经知道了。我现在眼前的是这个蛋糕世界的红雾、别的世界的黑暗,还有这个世界的灯光。

“爱你,别忘了关灯。”

我想起了妈妈早上贴在我闹钟上的留言,起身关掉了房间的灯——昨天在异世界被毒倒了,也忘记了在睡前关灯,浪费了很多电,我很惭愧,今天不能再重蹈覆辙。

刚关灯的时候还没感觉,四周都暗下来以后,我再单开棕色的眼睛的时候,原本能看到的红光都不见了!

我眨了下棕色的眼睛,又眨了下绿色的眼睛,一点变化也没有,眼前一片漆黑。

真是个大发现!

我马上按下闹钟的夜光灯,已经十二点了,这就是那边天黑的时间!日落的时间不管是哪个时区,都是当地的下午五点到六点,我们这里和那里应该有五到七小时的时差,那个地方应该是亚洲,接近上海或者东京。

上海,也就是中国那边,因为工业发展长期伴有毒雾,就和十九世纪的伦敦一样;东京,日本那边,因为地震导致核泄漏,曾经也一度被标成红色的辐射气体笼罩。两个地方的人都可能因为长期生活在在毒气里对毒产生抗性,就算拿加了毒药的蛋糕当饭吃都不会有事。

我想再去一次那个世界,之后我也的确去了好多次。

我看到一张张亚洲脸孔,他们都不在地上走路,总在屋顶上飞来飞去。

我看到商店里穿成串的球形面包,被不同的毒素染得五颜六色。

我看到长得和人一样大的兔子,看到我大喊了一声“要被吃啦”后就逃之夭夭。

人们说着我听不懂的语言,使用方形文字,穿着浴袍上街……

异世界在我的视界里越发清晰,但我还是没有办法分清那里是中国还是日本——中国人会轻功,会做绿色的点心,四只脚的除了桌子什么都吃;日本有忍者,会做粉色的点心,受辐射变异的动物到处都是——虽说中国和日本的语言和服装风格有差异,但这差异实在太小,一觉醒来后我根本不记得这些语言服装的细节,根本不能分辨那些方块是汉语还是日语,是汉服还是和服。

最后我没有办法,只能通过丢硬币来决定留学的方向了。

反正日本和中国都在亚洲,离得也近,去哪里都一样。

我硬币丢了个日本,所以我就到日本来了。

(完)

宇佐见莲子翻完了长长一摞入社申请。写得不错,使用了这么多成语,在留学生里已经算出类拔萃的了。就是一股子中二气,让人不忍直视,不过莲子本人也没有资格去说别人中二什么的就是了。

“嗯?怎么样?可以吗?”

“呃……怎么说呢……呃……这个……这个……”

“尽管说吧,我听得懂。”

“日本没有什么染红的核辐射烟,也没有什么变异的动物,现在也没有忍者了,大家都是在地上走路的……”

“我看到了,所以我刚到这个国家的时候,说实话很失望……”

“还有明明是异世界,为什么要用地球的时差来推算它在哪啊?如果是你看见的世界和我们的世界有交叉,那你看到的东西应该和你处于同一时间同一地点;如果那个世界是平行世界,那我们这个世界的时差又有什么意义呢?”

“这个我倒是没有考虑过……”

“而且就算是时差啊!日本的时差是早你们那里七小时吧!你们半夜的时候我们应该是天亮不是天黑!你该去的地方是米国!米国才对啊!”

“啊……你发现了啊哈哈哈哈……”

“切……”

“其实我没有什么特殊能力,我这只眼睛也看不到什么东西。”被戳穿了的少女干笑着取下了一只眼睛上的隐形眼镜,“不过‘一只眼睛因为车祸变成了棕色’是事实啦。其实这只眼睛是瞎掉了,虽然不是全盲,但最多只能分辨光照,具体的东西真的什么都看不到啦。”

“我就知道……”

“三原色的色盘也是真的。我妈妈不想我因为失去一只眼睛而难过,特地编了那样的谎言。我那个时候,那个年龄,就是五年前左右,你懂的,就是那种年龄,把它当真的,真的去找异世界了,从来没有想过我的眼睛是瞎了,直到我高中时得了点小病,看到了自己的病历,不过那时我已经习惯了一只眼睛的生活了,就算知道了也就是小小地失望了一下,虽然说起失望,还是知道日本没有哥斯拉那会要失望多了……”

“你多大了还信哥斯拉……”

“幻想并不是坏事,这些年来我做的那些梦都是我今生宝贵的回忆。”

“我就说,怎么在异世界会有人看得到你两只眼睛不一样。如果你在异世界的话,绿色的眼睛应该闭着,根本不会有人看得出你另一只眼睛的颜色不一样,不过如果你都是做梦的话,这就好解释了。之后的飞来飞去是你看了太多杂书或者玩了太多游戏,日有所思夜有所梦吧。”

“哈哈哈,就是这样!全部被看穿了呢!这些事情我一直想找个人说的,但我已经这个年龄了,和别人说这些怪不好意思的,正巧这个时候看到你们的纳新广告,嗯,你应该也是和我一样脑洞大开的人,所以……”

“我不要你。”

“哈哈哈哈!要不要无所谓啦,让我把这些说出来就好啦。我有一个超酷的好妈妈,我就是想说这些。”

“的确是个好妈妈。”

“那我先走啦,接下去还有科幻协会、电影协会、漫画协会、现代视觉研究协会……你也要加油啊!”

送走了奇怪的留学生,莲子一口气干完了桌上已经凉掉的红茶。刚看到申请里“能看到更多”的时候莲子还小兴奋了一下,最后知道这只是个谎以后,虽然对不起那位母亲,但莲子真的很失望,比那个留学生知道日本没有哥斯拉的时候失望多了。

活动室的门又被敲响了。

又是一位留学生。

又是啊……

“我叫玛艾露贝莉·哈恩。”

“嗯。”