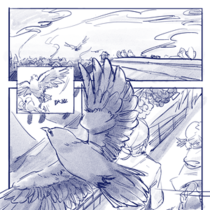

早春的清晨空气中总带着微略的青草和露水气息,在旅者还粘稠的梦境中就已经掠过几声清脆的鸟鸣。天边的鱼肚白下隐约裹着层红色,像是舞女的纱。

火车在枕木上飞驰而过,带着一路的康啷康啷和绸缎似的黑烟。在远处远远的看了,像是少女白嫩透红的肌肤上绕了一圈儿的丝巾。一路驰骋过原野和农田的铁皮火车呜呜的高鸣着,汽笛的啼叫在渺远的苍穹下一轮一轮的扩散开来,像是复瓣的花儿含着露水,在阳光的照耀下舒展了所有蜷缩的花瓣。

帕里努力睁着眼睛倚在窗户边上。他眼下的黑眼圈又重了几分,一是因为近些天为父母的事忙的焦头烂额,二是对于来到这个地方——一个战争的遗迹,由废墟,弹头,鲜血组合而成的地区而感到紧张。

在这个小小的国家中,这块地区是被国家所抛弃了的,被战火灼烧得分毫不留的地区——伊修瓦尔。

伊修瓦尔。帕里拿起出发前买下的报纸,抖擞开来。对于国民来说,伊修瓦尔只是一个血腥的历史,但对于居住在伊修瓦尔的人们,族群来说,就要更为沉痛和愤怒了。

“伊修瓦尔青年集结游行”“出现伊修瓦尔人袭击事件”这样的标题在报纸上不难看见。虽然版面总是占的很小,但起码也表现出国家仍留神着伊修瓦尔这块土地上的人们。帕里猛的合上报纸,脆的纸张马上发出哗啦的噪声,像是一种嘈杂的海浪声,是难以令人平静的。他于是望向窗外,试图以窗外的自然来平缓自己的心情。只是列车走的太快,那自然所向他递来的一花一木,都在列车的飞速掠去中消失在过去了。

只有清风——春日的早晨有些冻人的清风呼啸着逆着列车奔跑。说不清这冷是因为早上还没有褪完夜的余韵,还是这神秘的天地间流落的泪珠与其交织而造成的。但将脑袋略略的伸出一点,就能感受到像是巨掌推过来的压力。这是真实的,冰冷也是真实的,所以帕里沉重的眼皮又被这风给擎住了,冻住了,大大的开着,只让眼珠在里头滴溜溜儿的转。

虽然眼睛是睁着,但脑袋还是晕晕乎乎的,像是在梦里。只有梦里才有这样断片似的景色罢——一眨眼是一样,一眨眼又变成另一样了。他就这么木愣愣的眨眼,一眨太阳出来了,一眨开始慢下来了,再一眨,他就带着他稀少的行李站在简陋的站台上了。

帕里左右环顾一周,这地方简直不能叫做站台,破损的地方只是最低限度的维修了些,好不让这个可怜的建筑散的七零八落,地上已经被泥沙的颜色涂抹得看不出原本的姿态来了,鞋子蹭上去有沙沙的摩擦声。他拉了拉自己的包,又略带困倦的眨了眨眼,开始慢慢踱向出口。

出口没有人,因为是终点站,所以就连检票也不用了。帕里踏出车站大门时还有些发蒙,感觉自己像是做了什么错事一般不自在。但他很快就不再纠结这个问题了。他突然想到一句话:这是战争留在世界上的丑恶伤疤,那之上属于国家炼金术师的抓痕则最为凶狠。

那到底是哪个文人写出来的话语?帕里一步一步走向外边,车站前一个人也没有,这地方就像是一个死城一样,风,只有无尽的自由的风才能到这里,到这个毁灭之地来。

突然间他听见有什么声音。像是一双脚踩在一摊软沙上,然后很快的又消失了。帕里警觉起来,悄悄环顾周围,可除了无尽的废墟和被翻起的泥土,其他什么也看不见。

那大概是错觉了。

帕里暗暗想着,寻思这里总不至于人去楼空,一直走总归会找到人的。于是他又开始走,慢慢地踱步,带着一股散步的悠闲。

距离东部屠村事件过去已有几天,人们的讨论却仍然十分热烈。街道上随处可见一脸严肃的军官巡视调查,尤其是在东部这块,更是层层严封,进出口站着握枪的士兵,偶尔还会见到军官拦截住行人盘查询问。

在这样的环境下,人们的生活虽然照常进行,但空气中总有一种压抑紧张的气氛挥散不去,像是一层厚厚的乌云一般笼罩在东部地区。鸟儿不敢高声鸣叫,孩子们都被关在家里,不见他们嬉戏打闹的身形,就连天空也受这种气的影响,渐渐的阴霾起来,泛起死人的肤色。经历过那场战争的人们都熟悉这种气氛——战争即将打响的气氛。

帕里在这座城中是个外人。

他幼时没有战争,少年时身处平安大国,因此他的青年,对于饱受战火之苦的人们来说,有些过于苍白,以至于有几分格格不入。但他也不是不能感受到这种压抑的气氛,这种气氛压得他脚步沉重起来,话语憋在喉中,就连衣物——他也不想穿那些鲜艳亮丽的了。

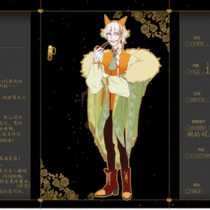

帕里静静地坐在窗前。阴霾的天空没有多少光,也没有多少温暖,室内便更加阴冷。他遥遥的望着挂在衣柜前的那套他精心制作的衣物,在层叠的阴影之下显得阴暗,恍惚间仿佛变成了一套丧服,阴惨惨的悬在空中,像一个哀怨的鬼魂。

他草绿色的眸子眨了眨,半掩下去。

那鬼魂久久萦绕在他身旁,不言不语,却直直望着某处——他父母的家,一片空白的土地,一处战争的疮疤。这或许就是他与战争唯一的关联了,帕里随着鬼魂的视线望过去,心一抽一抽的痛起来,像是那要人命的气氛突然间成千上百倍的加重了,压在他的心脏上,几乎要将他的心碾压成粉末一样,叫他喘不过气来。

在那战争中失去了亲人们的人们,大概也有过像他这样的时候吧。他想。但是他们现在仍然会笑,仍然会谈天说地……是了,我不能这么快就放弃,一定要相信父母会活着——他们一定会活着,他们还等着我回来。

“你要自己找到回家的路。”帕里轻轻地对自己说道。

他披上衣服,为了方便行动将自己的头发低低地束起来,推开门的时候他仿佛听见了身后传来欣慰的叹息,那个鬼魂飞向了他父母所在的地方。

这是他一个人的追寻。

帕里一边下楼一边思考以后的打算。在这种大事上是不容马虎的,他努力认真思考。

现在他什么都不知道,懵懂无知得像一个初生的婴儿,所以首先要做的就是收集线索,之后的事情之后再去考虑。

恩,完美的打算。

帕里小小的得意了一会,随着他虽然压抑了但仍较之常人要轻快的脚步,他很快就来到了街道上。

街道虽然没有像先前那样生机勃勃,但仍然还是人来人往的。这叫帕里略微放松了一些。他一路走一路左顾右盼,想要寻找一个可以获得信息的来源。可是在这几乎是人生地不熟的城市之中想要获得什么平民难以得知的消息,对于任何人来说都有难度。帕里坐在路边的长椅上晃悠着双腿,余光突然瞟到了一抹蓝色——军部的人。

啊!是了,军部的人的话,一定知道什么的。

帕里猛的站起身来,简直禁不住想要为自己的这个灵机一动喝彩,可当他想要去叫住那个军官的时候,在不远处的军官已经坐上车离去了。

……歹势。帕里撇了撇嘴,扭头守株待兔式的寻找着第二个目标。

蓝色军服蓝色军服……蓝色军服在哪里……

“啊!蓝色的!”帕里猛的跳起来,在略显安静的街道上他的这声呼喊有点过于跳脱清越,以至于像一块玻璃破碎的声音,惹人注目。

他此时此刻不在意这点,他一直以来都不在意别人的视线。帕里此时此刻眼中就只有徒步来到这条大街上的蓝色军服,此时此刻军服象征着一条路,一个通道,一根红线,牵系着他及他的父母,这使他不禁加快了步伐,以近乎冲撞的气势来到了那军官的面前。

军官比他高上那么十多厘米的样子,以至于帕里得以仰视来看他。帕里首当其冲看到的便是他下颚那爪痕似的伤疤以及嘴里叼着的烤串,其次才是男人惊诧中带着些许好奇的目光,两个人在街上大眼瞪小眼看了足足有几秒钟这才开始交谈。

虽然在他人看来只是帕里单方面的吵吵就是了。

“啊,你…您是军方的人吧!”

微笑,耸肩,歪头。

咦……到底是说“这是显而易见的”还是在耍我玩儿……。帕里望着男人的举动有些懵,不知道接下来应该做什么才是好的。男人看他呆愣楞站着,也不说什么,就带着点疑惑的又望了他一眼,抬脚便要离开。

“等等等等别走别走啊——!我有些事情想问问您!”

男人停下脚步,转过身来。然后微笑,耸肩,歪头。

……帕里决定放弃思考。

“就是——我想知道关于前几年…总之就是之前东部战争时的情况,如果可以的话请告诉我难民们都去哪了——我出国游历回来,不知道现在我父母的下落如何,长官,我想这种事并不是什么不能说的……啊还有!关于东部屠村的事情,我想知道一些消息,不知道能不能说一些……”

帕里将自己想说的倒豆子般的一股脑说了出来后,长长的吸了一口气。

男人似乎被他吓着了,眨巴眨巴眼,点点头。

“——!那么——”

帕里精神一振,男人微微一笑,轻轻拍拍他的肩膀,然后……转身就跑。

“咦!什……等,等一下?!”帕里懵在原地几秒才反应过来,急忙追赶那个军官。可那个一言不发的军官跑的有点快的不可思议——在帕里跑过几条街之后他选择瘫在长椅上歇息。

为什么跑的那——么快啊!帕里腹诽。宣泄不满似的拍了拍长椅,他支起身来望着灰蒙蒙的天空。

就像被浓郁的迷雾笼罩着一样,不论是这天空还是他。帕里望着天发呆,他想知道的信息太多了,但他没有渠道去获得它们。这是个难题。军方肯定知道很多,那么要去做国家炼金术师么?…虽然那样一定可以得到很多消息,但……现在还是不要去为好。

帕里小小的叹了一口气。寻找父母的时间很紧迫,他感觉这个国家要有什么变动,这种暴风雨前夕的平静就是预兆。他的直觉向来很准。

他没由来的打了个寒颤,感觉那恶魔,鬼魂都又回来了,蛇一般缠绕在他身边,不安一层叠着一层,他突然觉得这广袤的世界太过危险,于是站起身来往回走去,嘴里还喃喃自语:

“该回家了。……要变天了啊。”